【タイトル画像】1953年4月、防衛大学校(当時、保安大学校)に入学し、整列する1期生=神奈川県横須賀市。写真=共同通信イメージズ

前回の記事はこちら【ジャーナル】第50回◎三山喬 民主主義の〝軍〟を目指して(5)

防大一期生、もしくは創設初期の防大に学んだ卒業生に会うことはできないか。そんな相談に応じてくれたのは、 陸修偕行社の広報委員長・本松敬史 (もとまつ・たかし 63歳)。陸修偕行社は旧陸軍OBの組織・偕行社に、2001年以後、陸自OBも入会が認められ、2024年春、旧陸軍及び陸自OBによる公益財団法人として改めて発足した団体だ。

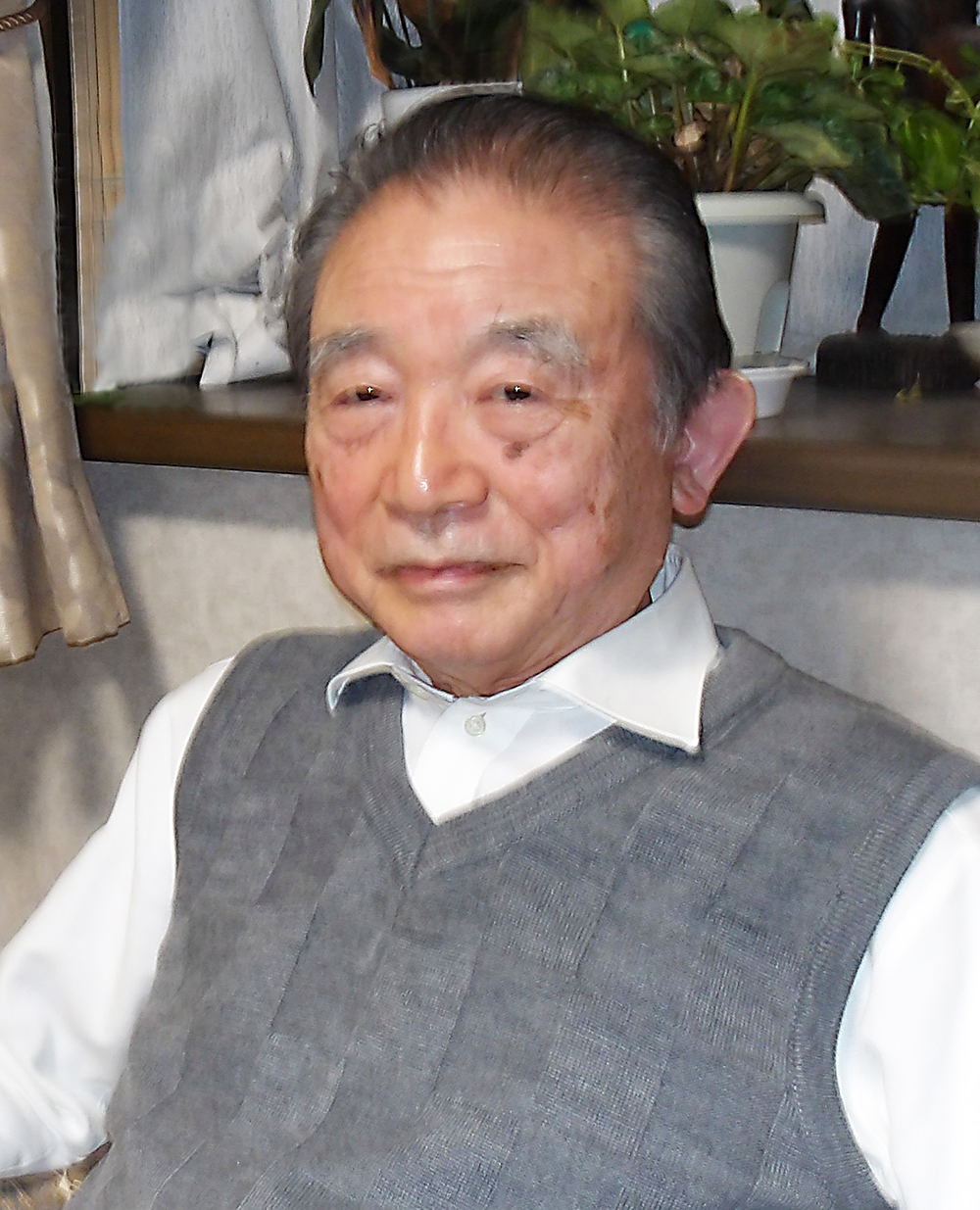

本松は防大二十九期で西部方面総監まで勤め上げた陸将である。彼が紹介してくれたのは、防大四期生で1993~95年、陸自トップの陸上幕僚長となった冨澤暉(とみざわ・ひかる 87歳)だった。

自主、自立、自由ゆえの悩ましさ

「槇イズムについて、ということですよね」

本松に伴われてその自宅を訪ねると、冨澤は計六点五十ページにも及ぶ資料を用意して迎え入れてくれた。資料の束の一番上にあったのは槇智雄初代学長の追想集『槇乃実』(1972年刊)に冨澤が寄せた文章で、防大在学中、あるいは卒業後に槇と接したいくつかの思い出が綴られていた。

例えば一期生と比べ後輩は「スケールが小さい」と評されていると伝え聞き、憤慨した冨澤らが、槇に真意を確かめたところ、「不十分な環境で学んだ一期生が部隊であれこれ問題を起こすたびに、『(足りない点もありますが)あの子たちはスケールが大きいですから』、そう言って我々は彼らをかばってやるのです」という趣旨の説明をされた──。そんな他愛もないエピソードが書かれている。

二点目の資料はちょっと生々しい。

「コロンビア・ネット」という空自出身者中心のネット掲示板に2011年、陸自OBでありながら冨澤が投稿した「防大改革について」と題した文章だ。

四ページにも及ぶ長文のなかで、冨澤は「防大は士官の養成所であるべきか、リベラルアーツを重視した一般大学に近いこれまでのスタイルでいいのか」「歴代の学校長はみな他大学出身の学者ばかりだが、そろそろ防大出身者を学校長にするべきではないのか」といった議論に関連して次のように持論を述べている。

防大はじれったい程の放任主義で、何も教えず(何も学ばず)ただただ学生一人ひとりを悩ませていたように思います。仕方なく自分で悩み、考え、学生生活をし、大きな不安を抱えながら自らの進路を考えた、ということになります。1・2・3期生の誰一人として私に「俺の靴を磨け」とは言いませんでしたし、「このように勉強しろ」と言った人もいませんでした。自主・自立・自由こそが私どもの防大生活でした。これは正直言って苦しく悩ましいことだったのですが、防大入校前より卒業後が多少ましになった(当時の両親・姉・弟からそう言われました)のはこの苦しみのおかげだったように思います。今はあの苦しい自由が槇先生の「リベラル・エデュケーション」だったのか、と、トンチンカンに解釈してただただ感謝しています。

そんなくだりのあと、この文を執筆した少し前、竹田五郎(元統幕議長 1979~81年在任)と電話で話す機会があり、1970年代のこんな出来事を聞いたと披露する。

竹田がまだ航空幕僚長だったとき、丸山昂(まるやま・こう 防衛事務次官)と自分を前にして、金丸信防衛庁長官(いずれも当時)が「土田(國保)警視総監を防大校長にした今度の人事は良かったろう(土田は1978~87年、第四代防大学校長を務めた)」と自慢した。これに対し竹田は「軍学校の校長にはやはり軍人をつけるべきだと思います」と異を唱えた。しかし丸山は「学者が学長でないと他の先生方を集められないのではないか」と金丸を擁護したという。

そのうえで冨澤は自身の見方として、「現在の防大が引き続き大学を目指すのであるならば、私は校長は元自衛官・現職自衛官よりも学者先生の方が宜しいのではないかと思います」と記している。

居心地が悪い中で

冨澤がコロンビア・ネットにこのような文章を送ったのは、この掲示板で以前から、第八代防大学校長・五百籏頭眞(いおきべ・まこと 元神戸大学の政治学教授。防大学校長には2006~12年に在任)に対する批判的投稿が相次いでいたためだった。

「私は空自にも仲のいい人が多くいるんだけど、どういうわけか空自には右の人が多いんだよね」

五百籏頭はなぜ彼らの不評を買ったのか。

「中国への姿勢ですよ、五百籏頭さんは中国と戦うなんて馬鹿げている、という考えを示していた。そもそも彼の議論よりも前に、防大五十年(2002年)にまつわる問題があったんです。最初は画家の平山郁夫さんに記念の絵(講堂ステンドグラスの下絵)を描いてもらう予定だったのが、平山さんは日中友好協会の会長だったでしょう。そんな人に絵を描いてもらったらだめだ、という声が一部のOBの中から出て、結局平山さんは辞退されちゃった。そうしたら次の学校長の五百籏頭さんは、中国を敵にすべきでない、というようなことを言うし、実際、彼は中国を訪問したりもしていたから、親中派はけしからん、学校長はやはり軍人でなければダメだ、みたいな話がコロンビア・ネットに増えていったんです」

冨澤の投稿は言ってみれば、そういった右派投稿で加熱する掲示板に、冷静さを取り戻すよう訴えるメッセージだったのだ。

「自衛隊にはいろんな人がいますよ。(右翼的な政治活動家になった)田母神俊雄(たもがみ・としお 十五期)みたいなのは、さすがに極端な例だけど、普通に右の人は結構いる。でもみんながそうじゃないし、本当に人それぞれですよ。槇イズムというのは、別に思想的な教えではないんです。みんな自分の頭で考えなさい、ということです。戦前のようにひとつの価値観を押し付けることはしない。でも旧軍を頭から否定するものでもないのです」

平山郁夫を巡る話から親中派への批判、防大学校長のあり方をめぐる議論、と続いてきた議論にやんわり水を差す冨澤の投稿は、次のような形で締めくくられている。

これまでの防大の良さは「大学にも徹しきれず、士官学校・兵学校にも徹しきれない『鵺[ぬえ]』のような存在そのものにあったように思います。その居心地の悪い学校の中で各学生が、仕方なく規律を守り、矛盾をかかえ、苦しんで自らと仲間とを発見してきた。その歴史が防大の誇るべき伝統ではないかと、愚考します。

学校長の立場がどうであれ、防大生の出来上がりはさほど変わらない。そんな持論を補強するように、冨澤は敗戦直前のこんなエピソードを引いている。

「陸士六十一期の人たちと話すと『我々の校長はかの牟田口中将(※)だったが我々の生徒生活には何の悪影響をも与えなかった』と言われます」

ビルマ(現・ミャンマー)山中での無謀な作戦で数万人もの部下を死なせ、愚将の誹りを受けるようになった牟田口は、1945年、陸士予科の最期の学校長を務めたが、そんな悪名高き人物がトップの座にいても、学校運営に支障はなかったというのである。

※牟田口廉也(むたぐち・れんや 1888-1966年) 第15軍司令官として1944年のインパール作戦を主導。兵站を無視した杜撰な計画で多くの兵士を失った。作戦は旧日本軍の組織的欠陥を端的に示したといわれる。

旧軍の失敗も糧に

冨澤の用意した三つ目の資料には、自衛隊生活を全うした幹部としての思いも書かれている。『月刊文藝春秋』2014年12月号に自身が寄稿した「追憶 二人の将軍」というエッセイだ。

この文ではまず、冨澤の父親が小説『地中海』で1936年下期の芥川賞を受賞した冨澤有爲男[とみざわ・ういお]という作家であることが明かされる。そして冨澤は陸軍報道班員を務めたこの父親のつながりで、幼少期そして青年期に旧軍の将軍ふたりの知己を得たとされる。ちなみに、冨澤有爲男の翌37年下期、芥川賞の受賞者となったのは、本シリーズで以前取り上げた火野葦平であった。

冨澤暉がエッセイで触れた旧軍の将は、石原莞爾と今村均。石原は柳条湖事件で満州事変を引き起こした首謀者だが、東条英機と対立して日米開戦には反対、中国からの撤兵などを説いた異端の軍人だ。戦後、山形に隠遁する石原に父に連れられて会いに行った幼少期の冨澤は、この伝説の軍人にある種狂気めいたものを感じたという。

今村は第16軍司令官として蘭印攻略に成功、戦争末期にはラバウルの防衛体制構築に努めた将官で、温厚・高潔な人柄で知られている。防大受験前に今村と出会い、結婚式では仲人を務めてもらったという冨澤は、防大生時代、死生観について今村に質問し「私にはお教えすることができません」と言われた体験を綴っている。

冨澤は陸上自衛隊を退官後、数年を経て偕行社に入会(2016~18年は理事長)。自衛隊OBとして旧軍の伝統を自衛隊につなげないものか、それができなければ旧軍の存在は「歴史上の徒花[あだばな]になってしまう」と思料するようになったという。そして、その思いをこんな表現で記している。

偕行社の先輩方は「帝国陸軍の謂れなき汚辱を晴らすことが我々のつとめである」とよく言われる。勿論その通りであるが、私は「帝国陸海軍の謂れある汚辱を反省し、後輩に伝えることも我々のつとめである」と考える。

旧軍を全否定せず、学ぶべきことは学び、伝承する。一方で旧軍の犯したさまざまな失敗や過ちにも目を閉ざさず、自衛隊の糧とする。防大生として自衛官として、自分なりに考え抜き到達した冨澤の価値観は、そのようなものだった。

(つづく。次回最終回)

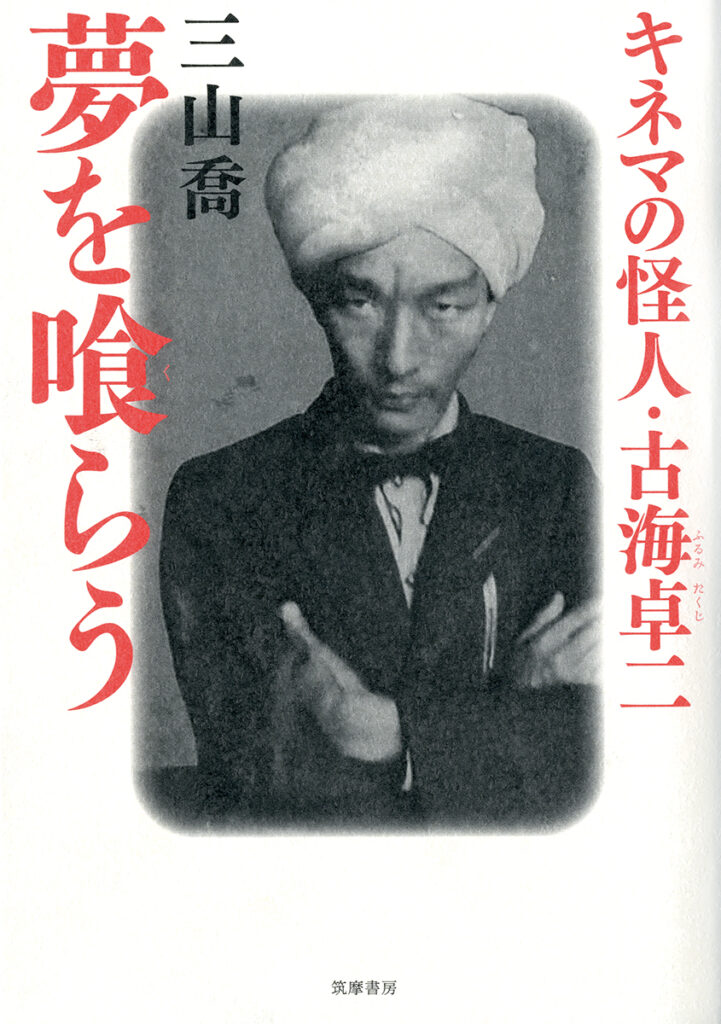

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー