いじめ、不登校、非行――本来なら同じ歳の子たちと、遊びながら、学びながら、成長していく場である学校に深刻な問題が多発している。この事態をわかっていながら、ほぼ放置しているといっても過言でないのが日本社会だ。いまの学校教育制度は百五十年前にできた。それから起きた世の中の変化はすさまじいものがある。しかし学校教育制度は変わっていない。そこに多くの子どもたちを苦しめている原因があるのは間違いない。もちろん文部科学省にも公教育に変化をもたらそうという動きはある。だが、もう子どもたちを苦しめてはならない。もっと早く、もっと劇的に公教育を変えなくてはならない。苦しむ子どもたちに寄り添い、不登校になった子どもたちの居場所づくりをしてきた西野博之さんに、公教育をどう変化させたらいいのかを聞いた。

小一の男の子との出会いから始まった居場所づくり

――西野さんが、学校に行けない子どもたちの居場所として「フリースペースたまりば」を始められたのが1986年です。その後、2003年にNPO法人にし、同時に川崎市が開設した『川崎市子ども夢パーク』内に設けられた不登校の子たちの居場所「フリースペースえん」の管理・運営を受託された。「えん」での過ごし方を含め、夢パークでは子どもが何をやっても許されるし、何をするかも、何もしないことも、子どもの自由。公園でさえ禁止事項ばかりの世の中にあって、何て素敵な場所なんだろうと思いました。

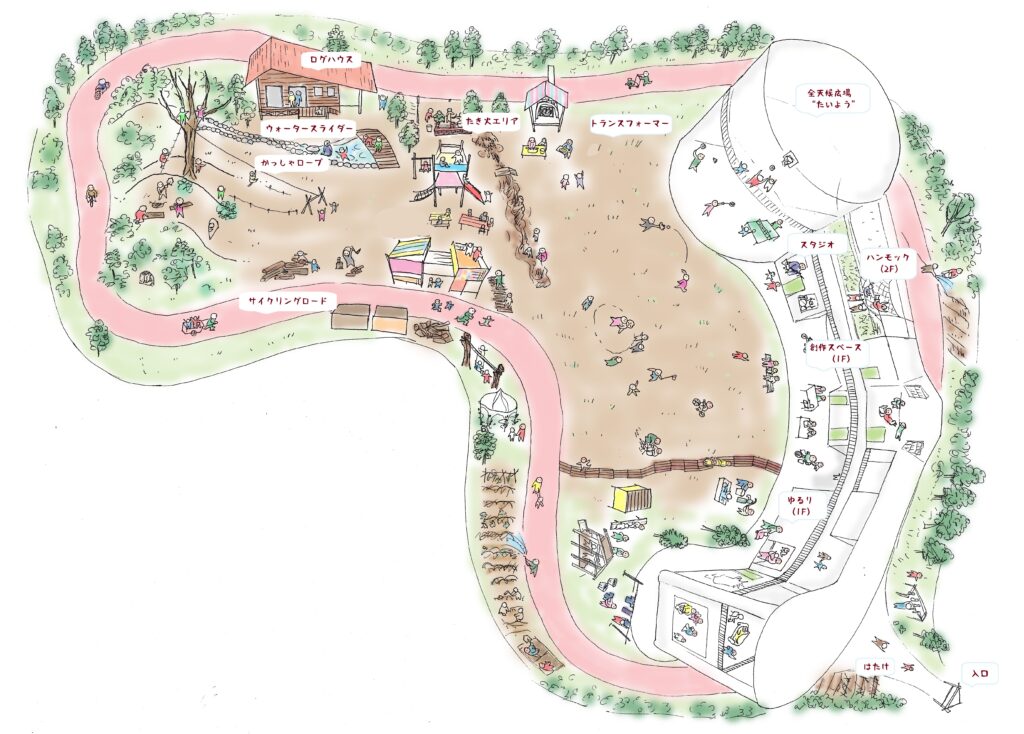

夢パークの敷地面積は約三千坪で、もともとは工場の跡地でした。私も策定に関わった川崎市の「子どもの権利に関する条例」をもとに、どんな場所にしたいかという設計図の段階から子どもたちと共に話し合いながらつくっていった場所です。

遊び場であるプレーパークでは、焚火も木登りも水遊びも泥遊びも、工具を使ったものづくりも、やりたいと思ったことは何でもできます。見守りの大人はいますが、子どもたちが自分の責任で自由に遊べる場です。

「フリースペースえん」も、そこでの一日をどのように過ごすかは自分で自由に決めます。学校に行けない、行かない子どもたちが毎日四十人くらい通ってきますが、一番大事にしているのは「何もしない」ことが保障されていること。来る・来ないも自由です。選択できるプログラムはあるけれど、それに参加する・しないも自由。すべて自分で決めます。

川崎市子ども夢パーク

川崎市高津区のJR南武線津田山駅近くにある「川崎市子ども夢パーク」。

足を踏み入れると大人でもワクワクする。昔は都市部でも自由に遊べる広場(原っぱ)があちこちにあったが、

いまは○○禁止の公園ばかり。そのうち「公園内で遊ばないでください」となる?

土や水、火や木材など、自然の素材や道具を使い、

子どもたちの遊び心によって自由につくりかえられる遊び場。

遊びを制限する禁止事項はごく少ない

火の危険性を楽しみながら覚えていく。

着火材や炭は使わないので、なかなかうまくいかないが、そこが遊びの醍醐味。

新聞紙とマッチで挑戦!

――そもそも、子どもたちのための居場所をつくろうと思われたのは?

大学卒業後、塾の講師をしていたのですが、そのときに学校に行きたくても行けなくなった子と出会いました。小学一年生の男の子でしたが、その子が「みんなは二年生、三年生になっていくのに、僕はもう大人になれない」と目に涙をためて言ったんですね。その姿を見て、子どもたちが育つ場は学校だけなのか? 学校の中に居場所がない子はどこで育つのだろう? それがないのであれば自分がつくろうと思いました。

不登校の子の増加は学校教育制度の疲弊の表れ

――2023年度の文部科学省の調査で、不登校の小中学生が過去最多の約三十五万人となったことがわかりました。西野さんは約四十年にわたり不登校の子どもたちと関わってこられたわけですが、学校に行けない子がこれほど増えている現状についてどう感じていらっしゃいますか?

不登校がここまで増えた背景には、学校教育制度の疲弊があると思っています。学校に行けない、行かない子どもたちと対話して見えてくるのは、多くの子どもたちは、本当は学校に行きたい、学校が安全で安心で楽しければ行きたいと思っているということ。ところが安全ではないし、安心できないし、楽しくもない。だから行くことができない。学校に行けない子は「困った子」じゃなくて「困っている子」なのです。

今の学校教育制度がつくられたのは明治時代です。要は開国した後、列強の植民地にならないためには強い軍隊が必要で、「右向け、右!」と言ったら右を向ける国民をつくらなければならなかった。そのためにできあがった教育システムです。

六歳になったらいきなり「学校」「教室」と呼ばれる同じ箱の中に詰め込まれ、全員が同じ方向を見て、同じ教科書を使って同じ内容を学び、静かに座って四十五分間過ごさなければいけない。大人の言うことをきき、指示を守れる子を育てるうえで、当時はそれが求められたのかもしれませんが、その時代からすでに百五十年が経っているわけですね。

その間、文化も技術も進化して、スマホがあれば地球の反対側の人とも顔を見て通話ができるような時代になった。それなのに、なぜ教育システムだけが変わっていないのか。

学び自体も、塾や通信教育があり、家庭教師も頼めて、YouTubeでは無料で全教科を学ぶことができる。どこからでも学べるし、いつでも情報に触れることができる。多様な学び方ができるようになったにもかかわらず、学校教育だけは百五十年前と変わらない。制度疲労を起こしていても不思議ではありませんよね。

不登校の原因については今まで「子どもの甘えだ」「怠けだ」「ズルだ」と言われたり、「親の育て方が悪い」とか「先生の指導方法が悪いのではないか」と言われたりしてきましたけれど、そもそも学校教育の制度自体を見直すべき段階にきているのではないかと感じています。

適応できていないのは子どものほうなのか?

――ある年齢になったら学校に行き、みんなで一緒に同じ内容を学ぶといった学びのスタイルに限界がきている?

年齢別で一定の同じ内容を教えるのもそうですし、「みんな、これを守りなさい。これをやりなさい」と上から一斉指導していきますから同調圧力も強い。その環境に適応できない子は学校不適応児とされて、「みんなと同じことができないダメな子だ」「じっとして座っていられないダメな子だ」と見られてしまう。

けれども、「この子は何に興味があるのだろう」「この子の一番得意なところ、強いところはどこだろう」という目線で子どもに向き合い、寄り添えれば、子どもはちゃんと力を発揮する。丸ごとの存在を肯定してあげたら、どこからでも光り輝くんですよ。

たとえば多動で座っていられないことで、他の子の迷惑になるからと学校長に登校を禁止された小学生の子がいました。その子を私たちのところで受け入れたのですが、多動ですから、夢パークに来ると約三千坪ある敷地をとにかく走り回るんです。

そのうちスタッフが刷毛でペンキ塗りしているのを見て、自分も刷毛を持ち、走り回りながらいろいろなところに色を塗り出すようになった。そこで板と筆を渡したら、ニコニコしながら毎日色を塗りにやって来るようになりました。最初の頃は、大人とコミュニケーションがなかなかとれず、むずかしい時期もありましたが、スタッフから「おもしろい色の使い方をするね。将来はアーティストだね」なんて声をかけられながら過ごすうち情緒が安定してきて、自ら高校進学を決めました。

また、小学校一年生から学校に行かなかったある子は、「ヒラセン」と呼ばれた仮説実験授業の先生と出会って、科学のおもしろさに目覚めた。科学だけ学び続けて、結局学校には行かずじまいでしたが、その後アメリカに渡り、四十代半ばとなった今はアメリカの大学で物理を教えているそうです。つまり日本の教育が合わなかっただけなのです。

学校に行けない子は学校不適応児と呼ばれますけれど、適応できていないのは子どものほうではない。問題は一人ひとりの子どもに適応できない学校教育のほうにあるんです。

子どもはどんな子も「知りたい」「わかりたい」「やってみたい」というものを持っています。アリの巣ってどうなっているんだろうと思ったら、穴を掘って確かめたくなる。でもそれを学校の校庭でやったら大抵は叱られます。

――「穴なんて掘ってないで、はやく教室に戻って授業を受けなさい」と言われちゃう。

「自分が学びたいことを、学びたいときに学びたいように学ばせてよ」との子どもの声が届かない教育システムになっていますから。

けれど「これがやりたかったんだ」という出合いを自分のものにしていける力、すなわち「もっと知りたい、もっとわかりたい」と思ったことを自分に引きつけて自分のものにしていける力こそが「学力」です。自分がやりたかったことと出合い、それを手放さずに「もっと深めたい」と思う力を手に入れたら、子どもは指示されなくても、自分でどんどん学んでゆくのですね。

にしの・ひろゆき 1960年東京生まれ。精神保健福祉士、神奈川大学非常勤講師。1986年から不登校の子どもたちの居場所づくりを手がけ、1991年、川崎市高津区に「フリースペースたまりば」を開設。1998年から川崎市子ども権利条例調査研究委員会の世話人として条例策定に携わり、条例の具現化を目指してつくられた「川崎市子ども夢パーク」の所長を十五年間務める。現在は総合アドバイザー。文部科学省「フリースクール等に関する検討会議」委員など数々の公職も歴任。著書『居場所のちから』(教育史料出版会)、『学校に行かない子どもが見ている世界』(KADOKAWA)など。