前回の記事はこちら

「【シリーズ】教育ってなんだ?――第4回 西野博之さん/公教育を劇的に変えなくてはならないワケ Part1」

いじめ、不登校、非行――本来なら同じ歳の子たちと、遊びながら、学びながら、成長していく場である学校に深刻な問題が多発している。この事態をわかっていながら、ほぼ放置しているといって過言でないのが日本社会だ。いまの学校教育制度は150年前にできた。それから起きた世の中の変化はすさまじいものがある。しかし学校教育制度は変わっていない。そこに多くの子どもたちを苦しめている原因があるのは間違いない。もちろん文部科学省にも公教育に変化をもたらそうという動きはある。だが、もう子どもたちを苦しめてはならない。もっと早く、もっと劇的に公教育を変えなくてはならない。苦しむ子どもたちに寄り添い、不登校になった子どもたちの居場所づくりをしてきた西野博之さんに、公教育をどう変化させたらいいのかを聞いた。

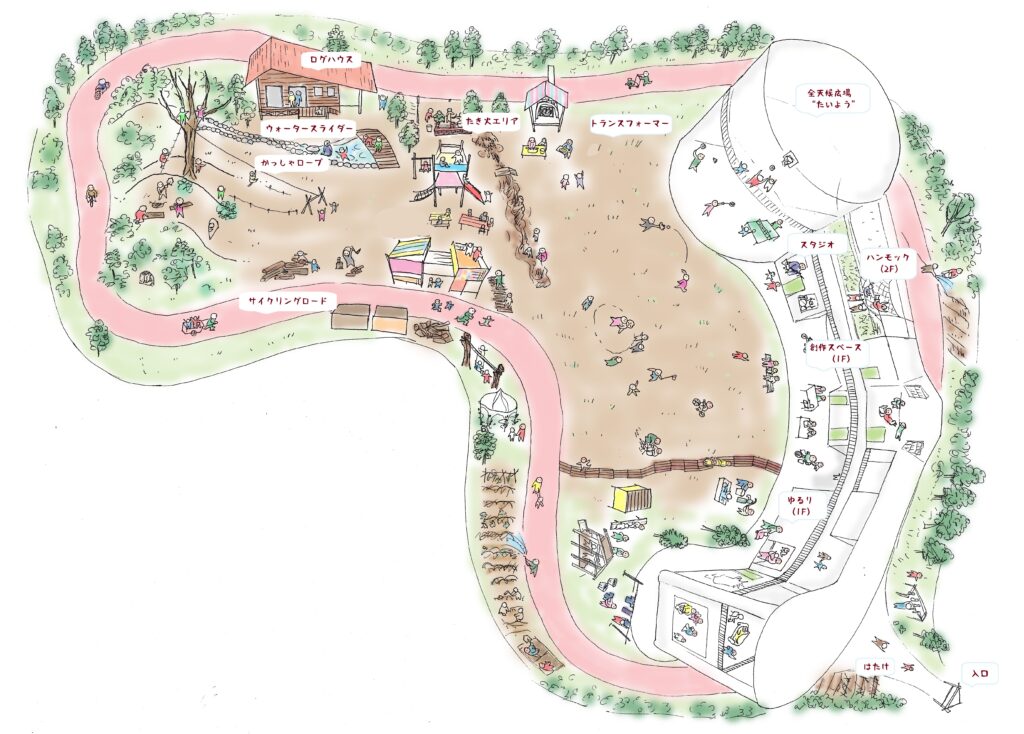

川崎市高津区のJR南武線津田山駅近くにある「川崎市子ども夢パーク」。

足を踏み入れると大人でもワクワクする。昔は都市部でも自由に遊べる広場(原っぱ)があちこちにあったが、

いまは○○禁止の公園ばかり。そのうち「公園内で遊ばないでください」となる?

土や水、火や木材など、自然の素材や道具を使い、

子どもたちの遊び心によって自由につくりかえられる遊び場。

遊びを制限する禁止事項はごく少ない

欲が出るまで子どものやりたいことをとことんやらせる

――これからの教育に必要なのはどのようなことと考えていらっしゃいますか?

少子化が進んでいくなかで、できるだけ教室に人数を詰め込んで、ひとりの先生が上から教え、子どもたちを一定の水準に底上げするといった安上がりで効率のよい教育は終焉を迎えるべきではないでしょうか。

それよりも教育にもっとしっかり予算をつけて、「学ぶって楽しいし面白いね」「今日こんなことがわかったし、こんなことができるようになって幸せだ」と思える子どもを増やしていく教育、子ども一人ひとりに光を当て、それぞれがやってみたいことを見つけていけるような教育へと向かわなきゃいけないと思います。

――とはいえ、大人にはやはり「学校には行かなくてはいけない」との思いが根強くあります。

いつの間にか教育といえば学校教育一辺倒になっちゃいましたよね。でも、せっかく子ども家庭庁ができたのですから、学校一択ではない学び方がもっと出てきてもいいと思うのです。学校というものができる以前は親や社会が子どもを育てていたわけで、たとえば社会教育を復権させて、地域社会で子どもを育てていったっていい。

――今はホームスクーリング、フリースクールなどもありますし、高校に行かずとも「高等学校卒業程度認定試験」を受けて大学や専門学校に進むこともできます。

小中で学校に行くことができなくても、学習の場や義務教育後の進路はいろいろありますよね。

大事なのは、子どもを信じて、「今自分はこれをやりたいんだ」と思っていることをとことんやらせてあげることです。

大人たちには「そんな好き勝手なことばかりやっていていいわけがない」「全教科まんべんなく、正しく順序立てて学ばせなければ教育にならない」といった発想がまだどこかにありますが、「知りたい・わかりたい・やってみたい」が充足すると、子どもは欲を出し始める。

欲が出ると、今まで避けてきたこと、逃げてきたこと、やりたくなかったことまでやり始めるんです。このことは不登校の子たちから学びました。歴史が好きで、歴史のことしかやらなかった子が、いつしか「ちょっと算数でもやっておこうかな」になっていく。こういう子を何人も見てきています。

その学年で学ぶ内容をみんなと同じようにできなきゃいけない――そうした同調圧力の中で子どもは苦しんでいるのですから、この教科に関してはゆっくりとしたペースでいい、こちらの教科は興味があるみたいだから深掘りしてみようかというように、その子にあった学び方を考えていくことが当たり前になる教育文化をつくりたいですね。

人は幸せになるために学ぶんです。幸せにならない学びはもうやめたほうがいい。

モデルとなる「学びの多様化学校」を川崎市から

――文部科学省も「個別最適な学び」とか探究学習とか、いろいろな教育施策を打ち出してはいるけれど、公教育のシステム自体はなかなか変わっていきません。どうやったら公教育は変わるでしょう?

公教育を変えるには、モデルになるような学校をつくるしかないと思っています。今、文部科学省が「学びの多様化学校」を増やそうとしています。もともとの名称は「不登校特例校」で、学習指導要領の内容や年間の授業時間数を少し減らしたりして、不登校の子どもたちでも通いやすいようになっていて、卒業資格を得ることもできます。

国はこれを三百校まで増やそうとしていますが、現時点で三十五校、検討している自治体を入れても五十校程度に留まりそうで、あまり増えていきません。予算がしっかりついていないというのも要因ですが。この「学びの多様化学校」を川崎市でつくって、そこから公教育を変えていきたいというのが、私の残された人生の夢です。

たとえば小学校六年間、中学校三年間のすべてを通して柔軟に学ぶことができる環境をつくる。四年生の勉強を六年生でやってもいいし、三年生と六年生が一緒に学んでもいい。柔軟にシステムを組み替えて、六年間なり、三年間なりで国が手に入れてほしいと考えている学力をつけていけるような学校がつくれたらいいですし、効率は悪いかもしれませんが、学年は取り払って異年齢が混ざり合いながら学んでもいい。年上の子が年下の面倒を見てあげたり、年下の子の知的好奇心に年上の子が刺激を受けたり、そのなかで学びたいことを探究していくような教育制度に変えていく。そのモデルとなる「学びの多様化学校」をつくりたいという野望をもっています。

――モデル校づくりはかなり具体的なところまで進んでいるのですか?

こども家庭庁のアドバイザーの方たちと一緒に、いろいろ具体的に動き始めています。教育は抽象的な議論をしていても進まないんですね。「公教育を変えましょう」と訴えても、「それには国が変わってくれないと」になってしまいますし。

国を変えるなんて簡単にはできませんから、まずは自治体レベルで多様な学び方ができるモデル校をつくろうと。子どもたちが学びたいことを学べ、卒業資格も得られる一条校(※)としても成り立てば、不登校の子だけでなく、どんな子も来ることが楽しくなり、生き生きしてくると思うのです。

※一条校 学校教育法第1条で「学校」と定められた教育施設のこと。具体的には、 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、 養護学校及び幼稚園を指す。

学校に行けないだけで死を選ぶ子を出さないために

――そんな学校があったら、子どもだけでなく親も先生も楽しくなりますね。

大人が「生きているって楽しい」と思える生き方をしていなかったら、子どもも生きることを楽しく思えませんよね。

いま自傷傾向の子どもが増えています。リストカット、それから市販薬などを大量に飲むオーバードーズも増えていて、自死する子も一年間で五百人を超えている。毎日ひとり以上の子どもが自死しているのです。

学校に行けないことで「もう死んじゃおうかな」と思い詰める子もいます。だから本気で学校を変えたいんですよ。なぜなら、学校に行けないだけで自ら命を絶ってしまった子にこれまで何人も出会ってきたからです。

そんな子を何としても出したくない。「学校に行けないだけで死ぬな」というのが私の活動の原点で、「たかが学校じゃないか、学校が自分に合わなくたっていくらでも生きていけるし、合わなかったら学校外の学びを手に入れればいいんだ」と、子どもたちにも、子どもの不登校で悩む親御さんたちにも伝え続けてきました。

人が幸せになるために教育があるのだとしたら、教育の最終目標はウェルビーイングな生き方ができるように力を付けてもらうことだと思います。子ども一人ひとりの人権を保障し、子どもたちが安心して学び、育ち、生きていく環境を保障していく。「どの子も幸せになる権利をもっているんだよ」と権利を保障し、子どもが主体となって学びたいように学べる学校をつくっていきたいです。

(構成・文 八木沢由香)

にしの・ひろゆき 1960年東京生まれ。精神保健福祉士、神奈川大学非常勤講師。1986年から不登校の子どもたちの居場所づくりを手がけ、1991年、川崎市高津区に「フリースペースたまりば」を開設。1998年から川崎市子ども権利条例調査研究委員会の世話人として条例策定に携わり、条例の具現化を目指してつくられた「川崎市子ども夢パーク」の所長を十五年間務める。現在は総合アドバイザー。文部科学省「フリースクール等に関する検討会議」委員など数々の公職も歴任。著書『居場所のちから』(教育史料出版会)、『学校に行かない子どもが見ている世界』(KADOKAWA)など。