「教員志望の若者が減少」「先生たちのストレス増加」など、教育や学校現場にまつわるニュースに、あまりいい話は聞かない。しかし一方で、元気一杯に学校生活を送っている子どもたちの姿も見る。それは先生たちが、私たちの見えないところで、奮闘努力しているからに違いない。そしてそのことは世の中にあまり伝わっていないのではないか? 現場はどうなっているのか? 先生たちは、どう子どもと向き合っているのか? 大阪市の小学校教諭、松下隼司さんに話を聞いてみた。

――松下先生は公立小学校の教諭として、23年間子どもたちと向き合ってきました。まずは教師になろうと思われた理由から教えてください。

母が教員をしていました。子どもの頃は夏休みのプール開放などで、母の勤める学校に連れて行ってもらったりしたのですが、普段「おかん」と呼んでいる母が、周りから「先生」と呼ばれている姿を見て「かっこいいな」と思っていたんです。年賀状も、毎年ポストに入りきらないほどの枚数が、それこそ束で届いたり。それだけの教え子たちを卒業させたわけで、そこもまた「かっこいいな」と憧れていました。

あとはドラマですね。高校生のときに、岸谷五朗さんと常盤貴子さんが出演していた『みにくいアヒルの子』(1996年4月からフジテレビ系で放映)というドラマを観ていまして、岸谷さん演じる、不器用だけれども子どものために体当たりしていく小学校の教師像に影響されました。そのまま進学先に教育大学を選んで、小学校教諭を目指しました。1日ずっと子どもたちといたいという思いもありました。

――教員としては、もうベテランでいらっしゃいますが、教師の現状についてお感じになられていることはありますか?

年々、伸びやかに授業ができなくなってきているということは感じます。「今日はこの授業はやめて、これをやろう」「さっきの休み時間でトラブルがあったから、みんなでじっくり考える時間をつくろう」とか、「今日はちょっと外で遊ぼう」「今日はこんなモノを持ってきたから、これで勉強するよ」とか、担任の思いや考えで授業をすることができなくなりました。カリキュラムがいっぱいいっぱいで、とにかく教科書を進めていかなくてはいけない。決められたカリキュラムと違うことをやると、たとえば来週の体育の時間を潰して充てるとか、次の授業のときに駆け足でやるとかになってしまう。私の若い頃はもっと自由に授業をやらせてもらっていましたが、今は時間の余裕はないし、「こうしなくてはいけない」が厳しくなっていて、若い先生方はしんどいだろうと思います。

――教員それぞれの自由裁量の幅がうんと狭まってしまった。

安全第一で、少しでも危険性があることは絶対ダメですし。たとえばプールでいうと、飛び込みは禁止になりました。「浮島」と呼ばれるものすごく大きなビート板を並べて、その上をぴょんぴょん飛んでいくなんてこともできなくなりました。学校は安全で、安心して過ごせる場所でなくてはならない。もちろん、いじめはあってはいけません。ただ、少しでも危険があると、すべて「危ないからやめておきましょう」になってしまうのは、子どもにとっていいことなのか疑問に思います。

働き方改革で在校時間は減ったけれど……

――教育に関するマスコミの情報は、保護者対応をはじめ、本来の教師としての仕事以外の業務量が増えていて、メンタルヘルスを崩してしまう教員が増えているなど、かなりネガティブなものが多いですよね。

そうですね。確かに、マスコミの言っていることに間違いはありません。報道される内容を見聞きすると「そうだろうな」「そのとおりだな」と思います。

――教員志望者も減っています。ひとつの要因として、学校に滞在している時間が長過ぎる、要は長時間労働が当たり前になっているからということが言われ、教員の働き方改革が進められていますが……。

滞在時間はすごく短くなっています。電話も定時を過ぎると留守番電話になります。昔は学校に長く残っている先生が熱意のある先生と見られていましたし、おうちの方からの評価も高かった。夕ご飯を食べて、また学校に戻って……なんてこともしていました。

今は、短い時間で効率よく働くほうが評価されます。働き方改革により、校長の人事評価に教職員の在校時間の管理が入ってきましたので、学校の目標を達成するためにも残業を減らしていかないといけない。そのため家に持ち帰って仕事する人も増えています。

――たしかに以前は遅くまで先生方が職員室にいましたね。

それだけ教員の仕事にやりがいを感じていたのだと思います。普段は忙しくて互いに話す時間もありませんので、じつは放課後のそうした時間が教員同士のコミュニケーションの時間にもなっていたんです。

授業についての相談とか、悩みごとの相談とか、自分が若い頃はそこでしんどい思いを吐き出して気がラクになったりしました。遅くなったから、ちょっと一杯飲んでいこうかなんてこともありましたが、今はものすごく減りましたね。先生同士のつながりが随分と希薄になっています。

――いい授業をつくろうと思ったら大変な準備が必要ですし、先生同士のコミュニケーションも大事になる。働き方改革でその時間が減ってしまっているということですか?

格好をつけているわけではありませんが、授業をつくる、学級を運営する、学期をつくっていくというのはクリエイティブな作業ですから、ある意味終わりがないんです。やればやるほど、準備すればするほどいい授業になるし、いい学級運営にもつながっていく。教師としては、そこにやりがいを感じるわけですが、そのことを発信しにくくなっているなと感じます。「そういう人がいるから教員の働き方改革が進まへんねんやって批判を受ける」なんて声を聞くと、やっぱり残念ですよね。

学校現場は先生方のがんばりで回っている?

――学校のあり方、教育のあり方について、現場の先生として「ここは見直したほうがいいんじゃないか」と感じていらっしゃることはありますか?

まず小学校が6年間というのは長いなと思います。1年生と6年生では成長発達の度合いも違います。もし可能なら中学校や高校のように3年間にして、1~3年生でひと区切り、4~6年生でひと区切りのほうが、子どもにとっても教師にとってもよいのではないかと思います。

とくに不登校の子の場合、小学校のときは全然学校に来られなかったけれど、中学校に上がった途端、毎日登校できるようになった子もいます。6年間という長いスパンではなく、3年間で節目をつくってあげるほうが切り替えができていいんじゃないでしょうか。

それから教師が担任する期間も1年より短くていい。個人的には学期ごとに先生が変わるかたちでもいいと思っています。学期単位の担任制であれば教師の負担も減りますし、子どもにとってもいいと思うんですよね。万一先生と合わなくても、次の学期が来れば担任が変わりますから気持ちの面でラクですし、短いスパンで担任が変わるほうが刺激があってワクワクすると思います。

――教育を大きく変えるにはやはりお金がかかります。文部科学省はがんばっていると思うのですが、財務省の理解がなかなか得られず、教育にかける予算が増えていかない。そのしわ寄せも現場の先生方や、ひいては子どもたちにいっているのでは?

2024年にOECD(経済協力開発機構)が公表した内容によると、日本の公的教育にかける予算は36ヵ国中34位とワースト3です。でも、そうしたなかで現場の先生方はがんばっています。外国に研修に行った先生方からは「他の国の教員と比べても、授業力は負けていないよ」と聞くので、やっぱり現場の先生たちのがんばりはすごいと思います。

もちろん教育予算が増えれば、できる学校改革や教育改革ももっと増えて、教育の質も上げられるでしょう。けれども、そこはどうも期待できそうにない。いっぽうでお金がなくてもできる改革はあると思うんです。

――それはどのような?

できるというよりも、絶対にやらなくてはいけない、変えていかなくてはいけないことで、1日必ず45分間の休憩を取るというものです。公立校の教師は地方公務員ですので、労働基準法が適用されます。法律では45分の休憩時間が定められています。でも文科省の調査(「教員勤務実態調査」)では、全国の公立の小中高の先生方はまったく休憩が取れていない。

わたしのこれまでの教師経験では、そもそも6時間目の授業と休憩時間が重なっていることがほとんどです。午後3時45分から4時までが休憩時間45分の一部に設定されているのですけれども、そこに授業が重なっていたり、期末の個人懇談会や出張が重なっていたりする。出張も、先生方はみんな休憩時間を使って移動しているんですよね。

他の都府県には休憩時間が給食時間と重なっているところもあります。小学生の給食の時間は、何が起こるかわからない気の抜けない時間なんです。必ず教室で子どもたちと一緒に食べますし、子どもの様子に目や気を配っているので休憩にはなりません。

残業が減って在校時間は少し短くなってはいますが、その分先生方は休憩時間を凝縮して業務をがんばっている。振り替えも取れていない。休憩が取れないのは労働基準法違反になりますから、出張はすべてオンラインにするとか、業務が重なった場合は必ず振り替えを取れるようにするとか、現状を何かしら変えていくことが大切だと思うんです。

子どもは純粋な姿もたくさん見せてくれる

――教師は長時間労働で休憩時間も取れない。そうした負の側面がクローズアップされがちですけれど、でもやっぱり教員ならでは、教師だからこその面白さや楽しさがあると思います。松下先生はどんなところでそれを感じますか?

いちばんは授業の時間なんですけれど、それこそ子どもたちの登校を待っているときから感じますね。教室で待っていると、ダダダダァって走ってくる音が聞こえるんですよ。教室は3階なのですが、夏の猛暑の中であっても階段を毎日走って昇ってきて、「やったあ! 1番や!」「暑くて死にそうや~」なんて言いながら教室に飛び込んできます。その元気な声や足音を聞いているだけで楽しいですし、活力をもらいます。

給食時間に放送委員をやっている級友の声がスピーカーから流れてくると、子どもたちがみんなワア~って拍手する。その子が教室に戻ってくると、また拍手で迎えるんです。誰かが給食をこぼしたりすると、周りにいる子たちがサササッと集まって拭いてあげたり。「そうしようね」なんてことはひと言も言ったことはないんですけれど、子どもたちは自然にやるんですよね。そうした姿を見ていて、人として素敵な子どもたちだなと思って、本当に幸せな気持ちになります。

子どもは悪口も言うし、いじめもしますけれど、純粋な姿もたくさん見せてくれます。幸せな仕事だなって思います。

――現役の先生だからこそのご実感ですね。

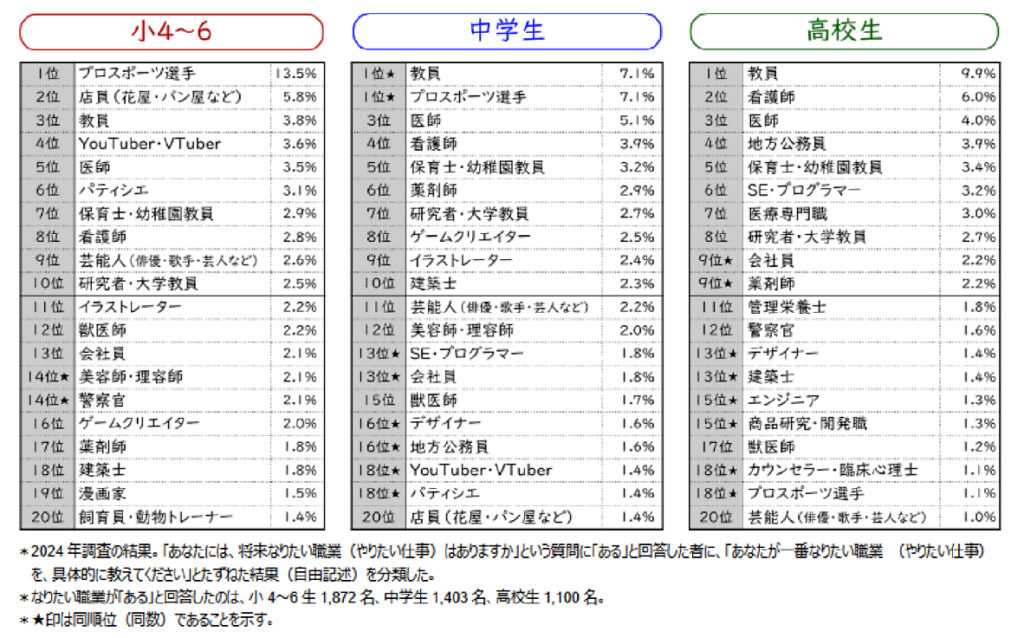

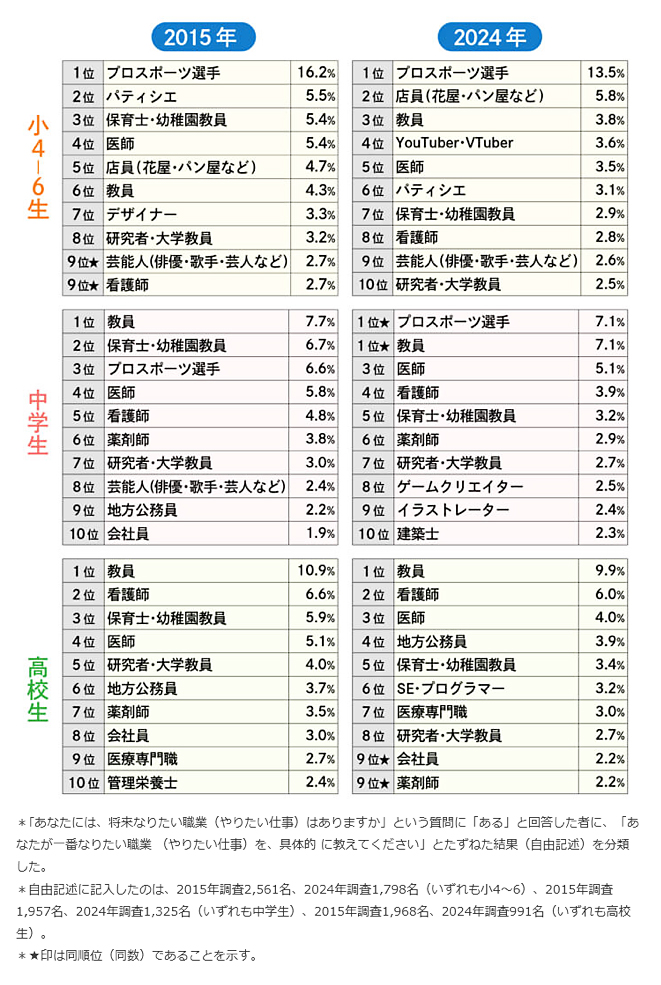

メディアではあまり取り上げられないんですけど、将来なりたい職業を子どもたちに尋ねるベネッセの調査で、「教員」は毎年上位に入っているんですね。小学生、中学生、高校生すべてで、ずっと上位にランキングされているんです。

マスコミで大きく負の側面が報道されていますから、子どもたちも当然仕事の大変さを知っている。それにもかかわらず、学校の先生が上位に入り続けているのはどうしてかを考えてほしいんです。

子どもたちは毎日先生と長い時間を過ごしています。その子どもたちが「先生って仕事はいいな」と思ってくれている。教師がしんどそうに働いていたり、顔を下に向けてばかりいたら、なりたいと思わないはずです。「ブラックで大変な仕事だ」と言われているけれど、子どもたちの目にはそう映っていない。そのことをぜひとも知ってもらいたいです。

https://benesse.jp/berd/special/childedu/pdf/newsLetter/newsLetter_20250530.pdf

表 なりたい職業ランキングTOP10(学校段階別、2015・2024年)

https://benesse.jp/shinro_shokugyo/202506/20250604-1.html

公立だからこそ、しんどさは「期間限定」

――教員志望の学生や仕事につらさを感じている若い先生方にアドバイスをしていただくとしたら?

勤める学校によっては、接し方がむずかしい子どもがいたり、親御さんがいたりするかもしれません。でも私の実感として、子どもや保護者との関係性以上にしんどいのは同僚や管理職との関係です。

何かあっても、職員室に戻ってきたとき「どうしたん? 大丈夫? 話聞こうか?」と声をかけてもらえる現場であれば続けられます。でも、そうではない現場もあります。失敗を責められたり、「それはあなたが悪い」と言われたり。いじめや陰口も職員室にあります。とくに教師になりたての頃は、そんな経験をすると辛くてたまらないと思います。私も経験があります。

ただ、公立校の場合は異動があるので、相性の悪い同僚や管理職がいても、相手か自分が異動になって何年かで離れられます。担任学級にしんどい子や保護者がいても、そのしんどさは1年間だけです。私学はそういかないかもしれませんが、公立は人が回っていくので大丈夫。辞めることはありませんし、しんどかったら無理しないで休んでほしいと思います。

自分の経験から、失敗したらその失敗を繰り返さないように改善していくと、教師の仕事の楽しさがどんどんわかるようになっていくんですよね。大変さはあるけれども、やっぱり「こんなに面白い仕事はない」と思っています。

■聞き手・文 八木沢由香

まつした・じゅんじ 1978年、愛媛県松山市生まれ。大阪府公立小学校教諭。2022年度、文部科学大臣優秀教職員表彰。著書に絵本『せんせいって』『ぼく、わたしのトリセツ』、教育書『先生を続けるための「演じる」仕事術』『むずかしい学級の空気をかえる 楽級経営』『教師のしくじり大全』がある。第4回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクールで文部科学大臣賞を受賞。大神神社短歌祭で額田王賞を受賞。プレゼンアワード2020で優秀賞を受賞。2024年度版教科書編集委員。Voicyパーソナリティ