「コウモリ」ときいて、どのような生物をイメージするだろうか? ブラム・ストーカーの小説「吸血鬼ドラキュラ」の影響から、闇夜を飛び回る「吸血鬼」をイメージし、怖い生物だと思う人が多いかもしれない。さらに近年では、世界中に広がった新型コロナウイルスの発生源と言われ、悪者扱いされてしまっている。私たちが、知っているようで知らないコウモリについて河合久仁子さんに聞いた。

コウモリの翼はじつは「手のひら」!

――コウモリは、生態があまりよく知られていない生き物のひとつです。翼があるため、哺乳類ではなく鳥類と思っている人もいそうですね。

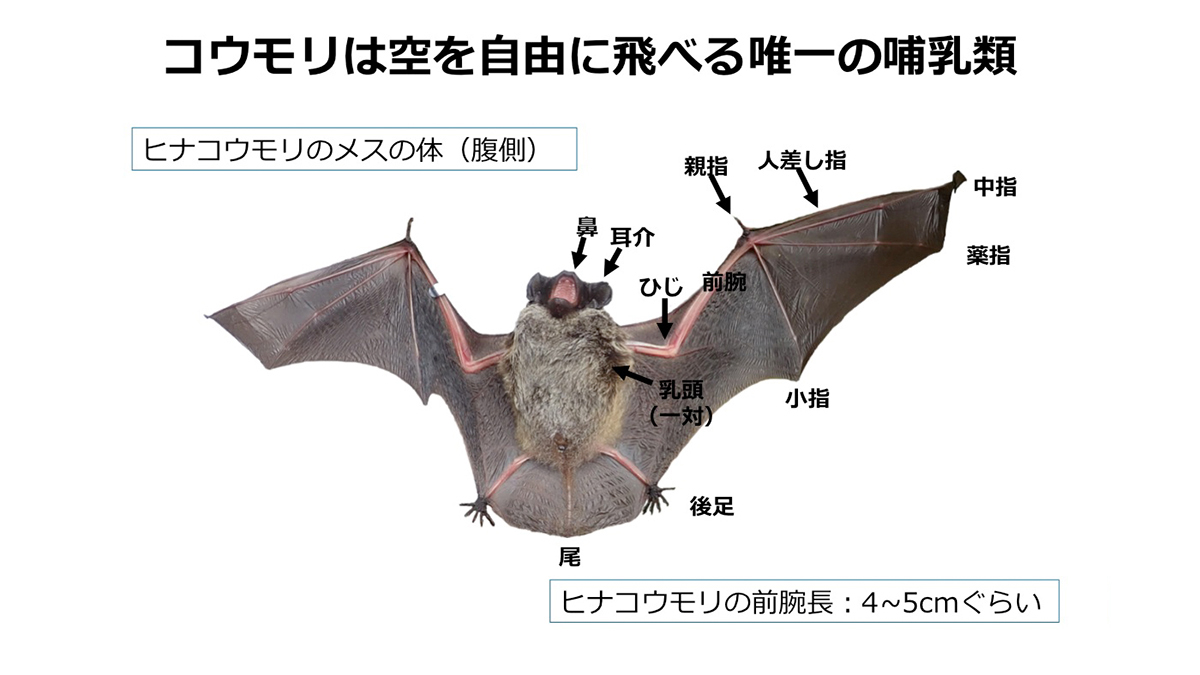

そうなんです。1羽、2羽と数える人も結構いるのですが、コウモリは夜行性の小型哺乳類で鳥類ではないんですね。ですから数え方は1頭、2頭、あるいは1個体、2個体が正解です。哺乳類なのに自由に空を飛ぶことができるのは、唯一コウモリだけなんですよ。

生態もよく知られていないのですが、コウモリの体の仕組みを知っている人も少ないです。私の研究室の学生にコウモリの絵を描かせると、最初は大体バットマンのマークみたいな姿になります。でも、それは間違い。コウモリの翼は、じつは手のひらなんですね。

――ええ! 手のひらなんですか!?

コウモリは分類学的なグループとして、ラテン語でChiroptera(Chiroは手、pteraは翼)、日本語では翼手目です。その言葉の通り、コウモリの翼は、ひじ、前腕、親指、人差し指、中指、薬指、小指から後足まで、膜でつながって「翼」になっているんです。後足と尾の間にも膜があります。

それから、なんで逆さにぶら下がるのか。これもよく聞かれるのですが、コウモリの体は飛ぶことに特化してデザインされているので、足にはほとんど筋肉がありません。ぶら下がる理由のひとつとして、筋力を使わずに休むことができるからと言われています。

寿命も長いんです。哺乳類の場合、一般的には体の大きなもののほうが長生きです。たとえばホッキョククジラの最大寿命は211年、アジア象では約80年、ヒグマで約40年と言われていますが、コウモリは多くの種で20年以上生きることが知られています。ヨーロッパに生息するブラントホオヒゲコウモリの寿命は、なんとヒグマと同じ約40年。体が小さいのに長生きというところもコウモリの特徴の一つです。

コウモリ獲りにハマって研究の道へ

――日本にはいま何種類ぐらいのコウモリがいるのですか?

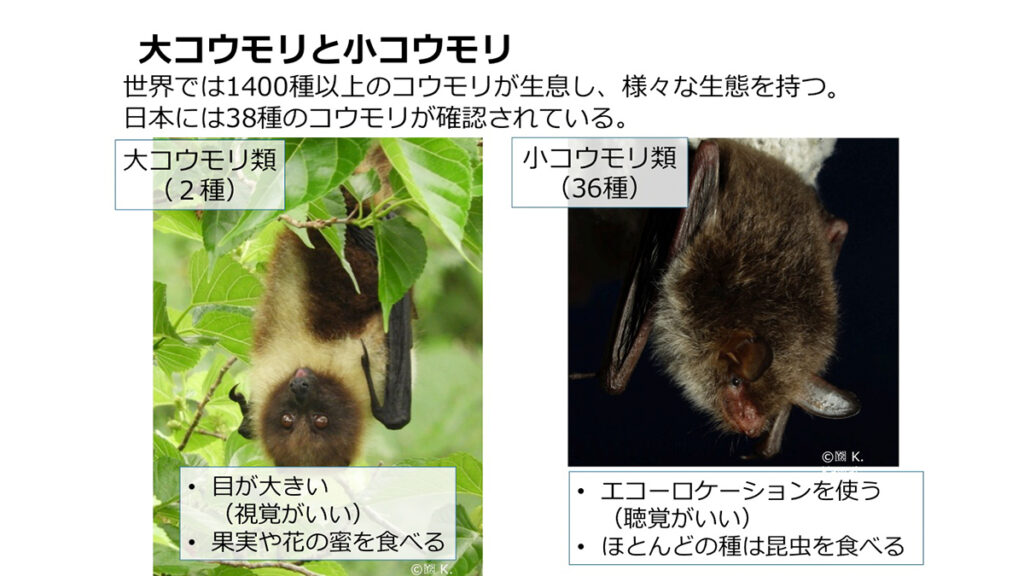

コウモリには体が大きく、目も大きくて吻[くちさき]が犬やキツネのように出ている比較的大きな大コウモリと、体が小さくてネズミみたいな顔をしている小コウモリがいます。世界には1400種以上のコウモリが生息していて、日本では大コウモリが2種、小コウモリが36種確認されています。昨年、新たに1種見つかったため、小コウモリは37種と言っている人もいます。

――コウモリ=吸血鬼のイメージもありますが、血を吸うコウモリもいるのですか?

チスイコウモリの仲間が血液を餌とする種として知られています。でも南米に生息するナミチスイコウモリ、シロチスイコウモリ、ケアシチスイコウモリの3種類のみですから種類は少ないですし、鳥や家畜の皮膚を歯で少し傷つけ、吸うのではなくなめます。人を積極的に襲うことはないので、ドラキュラのイメージとは大きく異なっています。

大コウモリが食べているのは果実や花の蜜で、小コウモリのほとんどは昆虫を餌としています。目が大きい大コウモリはフクロウやネコのように夜行性に適応した視覚が発達していて、視覚を頼りに空を飛んでいます。対する小コウモリは、私たちの耳には聞こえない超音波を発して、跳ね返ってくる音を頼りにエサとなる虫を追跡したり、周囲の環境を認識したりしています。これをエコーロケーションと言います。

日本には小コウモリだけで36種いると言われていますけれど、どんな所に生息しているか、どんな種類がいるかなどは、じつはあまりよくわかっていないんですね。私たち河合研究室は北海道の札幌キャンパスにありますので、テーマを毎年少しずつ変えながら札幌のコウモリについて研究しています。

――ちなみに、先生はどうしてコウモリを研究しようと思われたのですか?

高校のときに動物生態学とか行動学といったものに興味をもち、それを学べるということで帯広畜産大学の野生動物管理学研究室に入りました。それで、自分の研究テーマを選ぶ段階になって教授に相談したら、「あなたは朝寝坊だから鳥やネズミはダメですよ」と言われてしまって(笑)。テーマが決まらないまま、いろいろな先輩の調査を手伝っていたとき、コウモリの捕獲調査に参加してみたらとてもワクワクしましたし面白かったんです。

――コウモリの捕獲、ですか?

捕獲調査では、特別な許可を得て森の中のコウモリが飛びそうな辺りに網などの罠を仕掛けるんですけれど、予想が見事に当たってコウモリが捕獲されると、とにかくうれしいわけです。コウモリ獲りの面白さにハマって、そのままコウモリの調査研究をすることにしました。

ところが当時はせっかく捕獲しても、それが何コウモリかがわからない。卒業研究や修士論文では北海道のコウモリの発する超音波の音のデザインの種による違いを調べたいと思っていたため、種を識別してからその音声を録音する必要がありました。生きたまま種識別ができないと研究にならないわけですね。これはもう少し勉強が必要だと感じて東京工業大学(現東京科学大学)にあった分子進化学研究室に進学し、分子生物学的手法を学び、DNAを用いてコウモリの系統進化や生態を研究するようになって、今に至ります。

ですから小さい頃からコウモリに興味があってとか、コウモリの魅力にとりつかれて……ということではないんです。

生態系を維持している大事な益獣

――洞窟の天井にたくさんぶら下がっている映像を見たりしますけれど、コウモリたちは普段どんなところで暮らしているんでしょうか?

北海道では20種、札幌に生息しているコウモリ類は、現在のところ15種確認されているのですが、森をねぐら(昼間眠っているところ)とする種類、トンネルや洞窟を使う種類、人家を使う種類などいろいろです。樹洞、樹皮の下、木の割れ目や枯れ葉の中などの森の構造物、岩の隙間、橋の裏側、トンネルや洞窟など、あるいは人為的な環境、つまり建物の隙間や看板の裏側など、いろいろな場所をねぐらにしています。

ただ調べてみると、ひとつの環境だけ利用するわけではなく、多くの種類がいろいろなところを利用していることもわかってきました。森や川などの多様な環境を利用するコウモリは、ねぐらとしても餌場としても利用しています。

――大阪や東京といった大都市の場合は?

都市部には、北海道にはあまり生息していないアブラコウモリがたくさんいます。アブラコウモリは人為的な環境に適応して暮らしています。たとえば雨戸の間とか、瓦の裏とか、そうしたところに住むような種類ですが、結構な個体数がいます。種数は少なくなるでしょうが、身近にコウモリがいるかどうかで言うと、東京や大阪のほうが見かける割合は高いと思います。

――たしかに日が落ちると何かがパタパタたくさん飛んでいるのを見かけます。あれはコウモリだったんですね。

夕暮れどきに飛び出してきますからね。多くの場合コウモリは日没30分後ぐらいから活動を開始します。

タイに「コウモリ寺」と呼ばれている寺院があって、日が暮れると裏山の洞窟からものすごい数のコウモリがエサを食べに飛び出してくるんです。その様子を見るために観光客も多く訪れます。300万個体ぐらい住んでいるらしいのですが、少なくともそれだけの数のコウモリが虫を食べていることになるわけです。

タイで行われた研究では、このお寺に生息するコウモリの種類がセジロウンカという虫を食べることで、どのくらいの米を守っているかを算出していて、1年間で2万6000人分のお米が守られていることになるそうです。それからコウモリのフン。虫をエサにしていることでリン酸を多く含み、良質な有機リン酸肥料として農業に活用され、地域の農業に貢献しています。日本のホームセンターでも小袋に入って売り出されています。

【動画】タイのラチャブリー県にあるワット・カオチョンプラン(通称「コウモリ寺」)の洞窟から出洞するコウモリ。(2019年8月2日、撮影:河合久仁子)

日本の調査では、石垣島に生息するカグラコウモリが、サトウキビの害虫であるアオドウガネをたくさん食べていることがわかっています。サトウキビは現地の重要な農作物ですから、コウモリがいることで産業が守られていると捉えることもできるわけです。

北海道でも、クロオオアブラコウモリが林業害虫のナガチャコガネや果物を食害するカメムシを餌としていることがわかっていますし、コウモリが昆虫を多く食べてくれていることによって、日本列島の生態系が維持されており、間接的に私たちの生活にも深く関わっているんです。

――お聞きしていてコウモリの見方が変わりました。環境や暮らしをじつは守ってくれている大切な生き物であると。

そうなんです。「益獣」ですから、やはり保護していかないといけない。しかもコウモリは繁殖率が低くて、生まれた後、成熟して子どもを産めるようになるまで2~3年かかりますし、多くのメスは1年で1個体しか産みません。顔はネズミに似ているけれど、ネズミみたいな繁殖力はもっていないんです。ゆっくり生きて、長く繁殖する戦略なんです。

つまり、長生きして一生のうちに何回も出産する戦略なので、一度個体数が減ってしまうとなかなか増えにくい。洞窟にたくさんいるからちょっとくらいいなくなっても問題ないんじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、大量に減ってしまったら、同じ数まで増えるのに大変な時間がかかってしまうと考えられているんです。

知ればコウモリが愛おしくなる

――コウモリに関して「これをもっと調べていきたい」といったテーマはありますか?

今すごく力を入れてやりたいと思っているのは島のコウモリの調査です。とくに西表島や八重山諸島のコウモリたちですね。世界で八重山諸島にしかいないとされている洞窟性のコウモリが、本当に八重山諸島にしかいないのか、あるいは、島間、洞窟間でコウモリは行き来しているのかを、網羅的に調べてみたいです。

――北のコウモリから、今度は南のコウモリへ、ですね。河合先生にとってのコウモリの魅力とは?

わからないことだらけで、ひとつ調べると次々と調べなければいけないことが出てくるところです。知らないことが多過ぎるので、全てが新発見につながりすごく楽しいです。

野生動物のなかで、手で触って、じっくり観察できる種類ってコウモリぐらいなんですね。キツネやタヌキにしても、リスやネズミにしても、暴れたり嚙みつこうとしたりして、触って観察するのはむずかしいし、そもそも危ない。安全に観察するためのコツはいりますけれど、コウモリは生きたままサイズを測ったり、翼を広げて観察したりできます。そこも魅力ですよね。学生たちにコウモリを見せると、みんなすごく喜びます。

コウモリは「鳥獣保護法」や「種の保存法」などで保護されているので、捕獲の目的がはっきりしており、なおかつこれらの法に則って許可も取ったうえでないと捕獲ができません。でも、捕獲せずにコウモリの声を聞くことでも観察はできます。コウモリの音声は、その種の飛ぶ空間や採餌戦略によってタイプが異なることがわかっていています。また、人間の聞くことができない超音波であるコウモリの音声は、バットディテクターという機器を使うと聞くことができる。今は音声を画像として確認できたり、超音波を録音できたりするデバイスも出てきて、とても面白いですよ。

――それにしても、いろいろなところで役立っている生き物なのに、海外では吸血鬼のモデルにされたり、コロナウイルスの原因と言われたり、街中だと「気味が悪い」「フン害が困る」などの理由で嫌われたり、悪い印象ばかりでコウモリが気の毒になります。

それはやっぱりコウモリのことを知らないからだと思います。昔はヨーロッパのほうが「不吉な生き物」としてコウモリの印象は悪かった。いっぽう中国や日本では縁起のよい生き物とされていました。日本では「川守[かわもり]」の字があてられたりして、身近な生き物として大事にされていたようです。

でも欧米では、今日ではコウモリは全ての種が保護の対象となっています。生態系の中の位置付けがはっきりすればするほど保護の必要性が認識されて、ヨーロッパでは保全活動がものすごく盛んです。企業の協賛でコウモリを守るためのさまざまな活動も行われています。そういう意味では日本のほうが後れを取ってしまっているんですね。

――身近に感じる人が増えれば日本でもイメージが変わっていくかもしれません。

そうですね。観察会がいろいろなところで開かれていますし、『コウモリの会』という団体が毎年「コウモリフェスティバル」を開催しています。そうしたところに参加してみるのも、コウモリの魅力を知るよい機会になると思います。

(構成・八木沢由香)

かわい・くにこ 東京都生まれ。帯広畜産大学大学院畜産環境学研究科畜産科学専攻修了、東京工業大学大学院生命理工学研究科バイオサイエンス専攻で学位取得。博士(理学)。東海大学生物学部生物学科教授。専門はコウモリ類の動物地理。著書に『コウモリのふしぎ』(技術評論社)、『識別図鑑 日本のコウモリ』(文一総合出版)など。