長崎大学教授で魚類学者の山口敦子さんは、『グラバー図譜』と呼ばれる魚の博物画を使ったカレンダーをつくっている。そもそも、『グラバー図譜』とは何なのか? カレンダーをつくった狙いや反響、そして気づきとは――?

「グラバー図譜」とは?

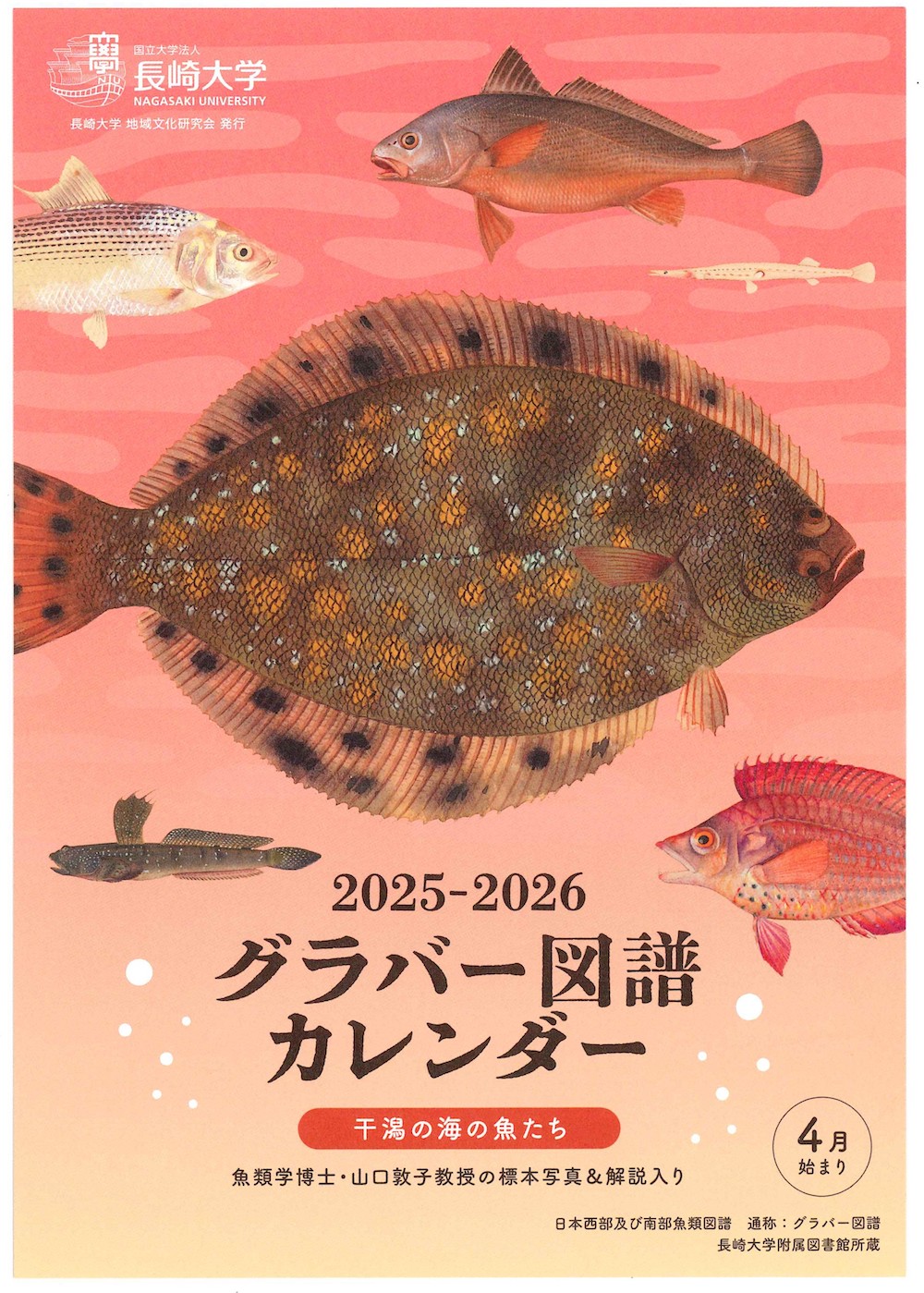

――山口先生は、長崎大学所蔵の『グラバー図譜』(正式名は『日本西部及び南部魚類図譜』)を使ったカレンダーをつくっていらっしゃいます。とても美しく、見ていて心が躍るカレンダーですね。

ありがとうございます。長崎大学附属図書館地域文化研究会の活動の一環でカレンダーを製作・販売して、今年で五年目になります。コロナ禍に開始した事業で、使ってくださる方が少しでも明るい気持ちになれるように、また、海の環境保全にも興味を持ってほしいという思いで始めました。

『グラバー図譜』は、長崎で貿易会社グラバー商会を立ち上げたトーマス・グラバー(1838~1911)と日本人女性の間に生まれた倉場富三郎(1871~1945)が、主に長崎に水揚げされた魚の絵を編纂したものです。対象の形態や色彩などをできる限り正確に写し取った生物画とその名称などで構成されていて、絵の枚数は800枚以上にのぼります。

ひょっとしたら「長崎は魚の水揚げが多いから、『グラバー図譜』のような図鑑的なものを作る人が出てきて当然だ」と思う人がいるかもしれませんが、長崎が水産県になったのは、実は倉場の功績が大きいんですよ。というのも、彼は日本で初めてトロール船を使った底引き網漁を始めた人で、トロール漁で取れた大量の魚のために、新たに市場をつくるように働きかけたりしています。漁業以外にも、日本初のゴルフ場を雲仙につくったり……世にあまり知られてはいませんが、倉場には父親のトーマス・グラバー同様に日本の近代化に寄与した側面があるんです。

倉場は毎朝市場に通い、自分で買った魚を自らが雇った画家たちに届けていたといいます。図譜を描いた画家は五人いるんですが、その中に女性が一人いて(長谷川雪香)、私はその人の絵が特に好きです。とても丁寧に、きれいに色を重ねることで精緻に描かれていて、紙も重ね塗りに耐えられる厚いものを使っていたようです。

活用しないと、もったいない!

水産学部に『グラバー図譜』の原本があった頃を知る当時の卒業生たちには、図譜に並々ならぬ思い入れがあると聞いていました。そして、私が長崎大学に赴任したばかりの頃になんでも相談に乗ってくださったある先生から、大学の広報誌『Choho』(長報)で図譜についての連載の話があったので私のことを推薦したと言われました。その先生が退職される直前のことです。最初の一回だけ自分が倉場富三郎のことを書くので、あとは私が一年間、自由に書いてよいと。私が図譜と深くかかわることになったきっかけです。

そのときはまだ図譜について、きれいな魚の絵がたくさん収められているということくらいしかわかっていなかったのですが、連載のために勉強していくにつれて、私財を投じて図譜を制作した倉場富三郎が自死してしまった後に、遺言により図譜が東京にいた渋沢敬三に託されたことなども知りました。渋沢は実業家でありながら漁業史などの研究者でもあり、図譜を見るためたった一度だけ、倉場のもとを訪れたことがあったそうです。

その後、渋沢から大学に寄贈され、水産学部で保管された後に図書館へ移管。以後は人目に触れる機会がなかなかなかったようです。それではもったいないくらい素晴らしい図譜ですし、「毎日この図譜を見て生活したい!」「何とか活用できないか?」という思いがカレンダー事業へとつながりました。

――『Choho』の連載をいくつか拝読しましたが、図譜の絵の美しさ、魚の生態、どう食べたらおいしいかなど、興味を引かれるトピックがたくさんありました。伝承や神話にまつわる話も多かったように思います。

魚類学の範疇を超える部分もありますが、私は何にでも興味を持って、そこからどんどん学びを深めていくタイプで、食文化については以前から研究していましたし、歴史や伝承にも、もともと興味がありました。

いま私が研究しているサメやエイは、人間に有用な水産資源を食べてしまう生きものとして駆除の対象になっていますが、一方では神聖なものとする言い伝えも各地にあります。そう考えられていた理由を見つめることが、私たち人間が自然とどう共生していくかのヒントにもなるように思います。講演などでいつも言うのですが、人間は決して食物連鎖の頂点にいるわけではなく、食物連鎖の歯車の一つにすぎない。自然との付き合い方も、その歯車をきちんと回していく方向に向かう必要がある――伝承を学び調べるのは、そのための取り組みの一つだと思っています。

カレンダーは新たなコミュニケーションツール

――グラバー図譜カレンダーは、どのようにつくっているのですか?

毎年テーマを設けていて、そのテーマにちなんだ図譜の絵をひと月に一枚ピックアップしています。月々の絵は実物の標本写真と見比べられるようにして、その魚についての解説もつけています。

ちなみに、今年のテーマは有明海にすむ「干潟の海の魚たち」。有明海の各海域に生息する魚をまんべんなく集め、どこにどんな魚がすんでいるのかマップもつくりました。「干潟の海の魚たち」というテーマで魚を選ぶと見た目が地味になるのでは?と心配で、全体のテーマカラーにはピンクを採用しています。昨年のテーマは「スジの通った魚たち」でシマシマの魚を集めたのですが、このときは緑にしてピンクを温存したんです(笑)。

どの月にどの魚の絵を使うかは、いろいろな絵をずらっと並べた中から候補を選び、周りに意見を聞いてはまた考える。夜な夜なその繰り返しで決めていきます。みなさんがこのカレンダーと一年を楽しく過ごせるように、その時々の暮らしをイメージして、とにかく考え抜きます。

たとえば一月は、新年を祝う気持ちや、おめでたい雰囲気がありますよね。そこで「干潟の海の魚たち」では、魔除けや厄除けの力があるとされる赤い色をしたイゴダカホデリを選びました。イゴダカホデリは硬い頭骨を持つカナガシラ(金頭)という魚の仲間で、骨が丈夫に育つようにとの願いを込めて、赤ちゃんの百日祝い(お食い初め)に食べる地域もあるんですよ。

魚の色や形のバリエーション、全体から細部にいたるデザイン、標本写真のクオリティにもこだわっています。標本写真は私の研究室で働く研究員と一緒に撮影しているのですが、どの絵を使うのか、研究員たちに意見を聞くことも多いですね。地域文化研究会のメンバーにも見てもらい、できるだけいろいろな意見を総合して、いちばんいいと思える落としどころを探します。若い研究員たちの意見はときに辛辣ですが、彼らとのコミュニケーションを通して気づかされることもたくさんあります。

イゴダカホデリの絵を使った1 月のカレンダー

――妥協のない制作の様子が伝わってきます。それぞれの魚に添えてある解説も、『Choho』の連載同様、さまざまな視点から魚のことが書かれています。特に味の描写は、読んでいると自分でも食べたくなってきて困りました(笑)。

食べるのも料理をするのも好きで、味については自分で実際に調理し、表現を確認します。だいぶ前に食べたものの味に、記憶違いがあるといけないので。

ひとつの解説の文字数は330字くらいですが、私は有明海の魚の研究に二十年以上を費やしていますから、どの魚についても書きたいことがたくさんあるんです。なので、毎回短くするのに苦労していて、「干潟の海の魚たち」では最終的に60回書き直しました。卒論を一回でも改訂することを嫌がる学生たちに、「先生でも60回改訂していますよ」といった話を講演でしたら、ちょっとうけていましたけれど(笑)、納得いくものをつくろうとすると、それくらいの推敲がどうしても必要になってしまうんです。

カレンダーは壁掛け用と卓上用とをつくっていますが、卓上のほうに「絵の部分を切り取ってハガキにしたい」という要望があったので、それも実現しました。

――使う人のことをとことん考えてつくっているんだなと実感するお話ばかりです。最後に、カレンダーをつくってよかったと思うことを教えてください。

この五年でカレンダーのファンになってくださった人が全国にたくさんいることです。保存用と飾る用のカレンダーを分けている人や、毎年のカレンダーを集めて一枚一枚ラップで包んで飾っている人もいると知ったときには、びっくりしました。ある大学の元学長の先生は『Choho』の連載も楽しみに読んでくださっていたそうで、制作中に応援のお菓子を送ってくださったり、長文の感想を寄せてくださったり……普段は出会わない人とカレンダーを通してコミュニケーションできることは本当に楽しく、支えにもなりました。大学内でカレンダーを愛用してくださっている教職員の方と、「今月はこんな魚でしたね」といった会話ができるのも、うれしかったです。

節目となる五年目のカレンダーは、環境政策への貢献・反映を目的として採択されていた「環境研究総合推進費」による私自身の研究プロジェクトとコラボレーションしました。環境研究総合推進費の研究成果としてカレンダーが作成されるのは珍しいことだったそうですが、成果の新しい発信方法として多方面で喜ばれました。私たち研究者の研究成果を一般の人に届けられるチャンスはなかなかないのですが、カレンダーなら気軽に手に取ってもらえるので、そういう意味でもうれしかったです。『グラバー図譜』のことや、長崎大学そのものについても知っていただける、よい機会にもなったのではないかと思っています。

やまぐち・あつこ 長崎大学水産学部教授。魚類学・水産資源学を専門としつつ、海の生態系や生物多様性、温暖化による影響評価、魚食文化など、幅広い視点から研究を行っている。共著に『今と昔の長崎に遊ぶ』(九州大学出版会)、『小学館の図鑑Z 日本魚類館』(小学館)、『魚類学の百科事典』(丸善出版)など、監訳に『知られざる動物の世界11 サメのなかま』(朝倉書店)がある。