近年、「生成AI」が私たちの生活に浸透し始めており、メディアでも生成AIについての話題を耳にすることが多くなった。実際にレポートや資料の作成に生成AIを活用している人も増えているようだが、「生成AIを使うのはなんとなく怖い」と感じている人も少なくないはず。生成AIとはどのようなものなのか? なぜいま生成AIなのか? 開発の歴史や仕組みなど、生成AIの基本について東海大学情報理工学部の木下裕磨さんに聞いた。

そもそも「AI」とは?

――まずは「AI」とはどういうものか、という基本的なところから教えていただけますか?

「AI」は「Artificial Intelligence(人工知能)」の略称です。ただ人工知能とは何かについては明確な定義があるわけではなく、ヒトの脳と似たような知的処理ができるシステムを全部まとめて「AI(人工知能)」と呼んでいます。

最近は「ChatGPT」が有名ですけれど、これは文章作成といった知的な行動をするAIです。また人間が当たり前にやっているように、一人ひとりの顔を識別して判断する顔認証システムなどもAIに含まれます。

――先ほどのChatGPTは「生成AI」とも呼ばれていますが、生成AI はAIという大きな括りの中のひとつということになるのですか?

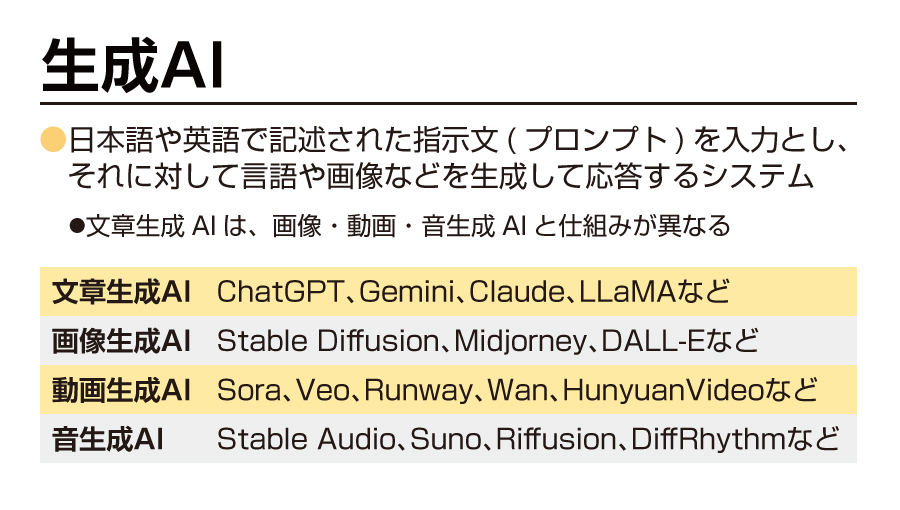

そのとおりです。人工知能システムのうちのひとつです。指示文(プロンプト)を入力することで、それに対応した文章を作ったり、画像を作ったり、音を作ったりできるAIのシステムを生成AIと呼んでいます。現在研究されている生成AIは大きく4つの種類に分けられます。ChatGPTで知られる「文章生成AI」、それから「画像生成AI」「動画生成AI」「音生成AI」ですね。

AIの研究開発の歴史は意外と古い!

――現在では自動運転、翻訳、音声アシスト、スマート家電、ゲームなど、至るところにAI技術が使われていますが、AIの開発はいつぐらいからスタートしたのでしょうか?

じつは1950年頃には人工知能の概念が存在していました。研究開発も1950年代後半から始まっています。

――ええ! そんなに早くからですか!

とはいえ初期の段階ですから、人間がルールを考えて、そのルールをプログラムしてコンピュータに組み込んでいくというのが最初のステップでした。たとえばオセロゲームがプレイできるAIシステムをつくるとしたら、「ここにある白いコマをひっくり返すには、黒いコマをここに置く」といった定石をすべて手で打ち込んでいくわけです。そうやってコンピュータに知的行動をさせようというのが始まりです。

でも、これはうまくいきませんでした。なぜかというと、ルールが膨大になってしまうからです。コンピュータはプログラムに書かれた指示のまま動くので、どれが重要でどれが重要じゃないかは判断できません。想定外の状況が起きた場合のルールまで、すべて網羅する必要が出てくるわけですからキリがない。またルールが明確で単純な問題には対応できるけれど、たとえば社会課題の解決といった、いろいろな条件や要素が複雑に絡み合う問題には対応できない。ということで、いったん研究は頓挫しました。

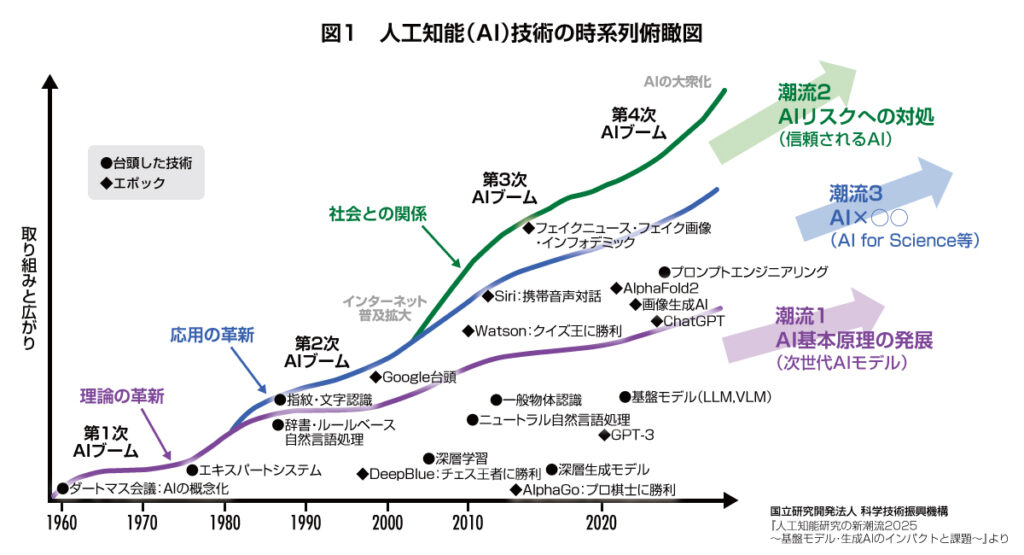

この1950年代後半から1970年代にかけて、ルールベースでAI開発を進めていった段階は「第1次AIブーム」と称されています。

――第1次ブームということは、第2次もあるんですか?

あります。次の「第2次AIブーム」が1980~90年代です。コンピュータの活用が当たり前になってきて、株価予測や病理診断といった特定分野でのAI活用が試みられたり、チェスのゲームでコンピュータが世界チャンピオンに勝利したりしました。けれども、知識となる膨大な情報を人の側で用意しなくてはならない点がやはりネックになったんです。なおかつ暗黙知のような言語化がむずかしい知識をデータ化できないといった理由で勢いを失ってしまいました。

その一方で、データをたくさん集めてコンピュータ自身に学習させようという方向に進んできたのがこの頃なんですね。

――現在に続く流れが出てきたわけですね。

「機械学習」とか「データマイニング」とか呼ばれていますが、2000年代に入ると、大量のデータからルールやパターンを発見し、コンピュータが自動で学習していく技術が登場します。2010年代頃からは「第3次AIブーム」が始まり、ここから人工知能は急速に発展していったんです。

人工知能は「学習」がいのち

――急速な発展を可能にした背景やターニングポイントになったものは何なのでしょうか?

2011~12年ぐらいにディープラーニング(深層学習)という技術が登場したことです。これは、人間の脳の構造を模した「ニューラルネットワーク」という仕組みを用いて、より高度で複雑なデータ解析を行うことができる技術で、AI技術のほとんどすべてがディープラーニングに置き換わりました。ディープラーニングによって生成AIの研究開発も大きく加速し、現在は「第4次AIブーム」を巻き起こしています。

背景としては、2000年代に入り、コンピュータの性能が格段に上がって計算速度が大きく進歩したこと、インターネットの利用が当たり前となって、画像にしても、言語や文章にしても、膨大なデータすなわちビッグデータが簡単に集められるようになったことが大きかったと思います。

――生成AIの4種類のうち、とくに進んでいるものというと?

文章と画像ですね。文章生成と画像生成は学習の仕組みが違っているのですが、どちらも 非常に大きく進化しています。

――学習の仕組みが違うのですか?

文章生成AIは簡単に言うと、一部が消された穴開き文章を入力して、穴の部分にはまる単語やフレーズを出力するといった学習の仕方をしています。つまりは穴埋め問題を解かせるわけですね。穴埋め問題は、もととなる文章があれば数多くの問題を機械的に作成できるため、AIに学習させる問題を簡単に用意できる利点があります。

一方の画像生成AIは、さまざまな画像に対してわざとノイズを加え、そこからノイズを除去させる仕組みで学習をしていきます。ノイズありの画像はもととなる画像があれば機械的に作成できるため、文章生成AIと同様に、AIに学習させる問題の準備が簡単です。

――膨大なデータの中には噓やフェイクも混じっている可能性がありますよね。学習の過程でAIが間違った情報を学んでしまうことはないのですか?

AIにとっては学習に使うデータがすべての源なので、もちろんそれはあり得ます。ただ間違いはあるにしても、全体の情報量からするとそれほど多いわけではありませんし、出力されたものに倫理的な問題がある場合、修正も行われています。現在のAIの学習システムは、入力に対してそれっぽい出力を返すだけで善悪の判断などはしませんので、AIの出力がよいか悪いかを人が評価して倫理規範を教えるステップがあるんです。

アプリのカスタマイズも可能になる?

――AIの登場と生成AIの進歩で私たちの生活は大きく変わってきていますが、この先どんなふうになっていくと予想していらっしゃいますか?

直近の話で言うと、AI自身がだんだんとソフトウェアを作れるようになってきています。プログラミングも行えるようになってきていますので、将来的にはソフトウェア開発のほとんどをAIがやるといった時代が来るかもしれません。

「こういうWEBサイトをつくりたい」といった条件を入れると、AIが勝手にプログラムをつくってサイトを立ち上げてくれる。そのような時代はすぐに来るだろうと思います。実際に一部はもう実現しつつあります。

そうなるとソフトウェアをつくった後の修正も、すぐにAIがやってくれるようになりますし、つくり変えるのも簡単にできるようになります。

個人ごとにソフトウェアをチューニングするといったこともできるようになるかもしません。たとえば「このアプリは使い心地が悪いな」と思ったら、AIに言って使いやすいかたちに修正してもらう。そういったことも可能になります。

――元のアプリは同じものだけれど、自分好みの使い心地に簡単にカスタマイズできるようになる……。

映画や映像コンテンツのようなものも、個人ごとのチューニングができるようになったり。吹き替え版の声優の声が自分の思うキャラクターイメージと違うなと感じたら、好きな声で音声生成するなんてこともできるようになるかもしれませんね。

――それは楽しそうですね。ただ、これだけ生活の中にAIが入り込んでくると、気をつけなければいけない点なども出てきそうです。実際、見分けのつかないフェイク画像なども出てきていますし。

そうですね。そこはやはりリテラシーを身につけていくことが大事になると思います。AIが出す情報の中には、本当のように書かれてはいても、じつは間違っているなんてことが結構あります。疑ってかかるではありませんが、現時点では、そのまま鵜吞みにしないことも大切です。

まずはAIで遊んでみる、使って触れてみる

――ChatGPTにしろ動画生成AIにしろ、当たり前のように使いこなしている人がいれば、使ってみることへの壁を感じている人もいると思います。こんなふうにつき合っていくといいのでは?というアドバイスがあれば教えてください。

やはり、まずは物は試しで使ってみることだと思います。ChatGPTにしても、使ってみないと何ができるのかがイメージできませんし、逆に何ができないかということもわかりません。ぜひ日常のいろいろな場面で使ってみてほしいと思います。そうすればAIというものへのイメージがついてくるのではないでしょうか。

AIは今ものすごいスピードで進歩しています。常に新しいAIシステムが開発されていて、できること、やれることがどんどん増えています。ChatGPTの新しいバージョンが出たら使ってみるなど、新しいシステムを実際に使って、それが得意なこと、不得意なことを経験でつかんでいく。「こういうのは得意だけど、まだまだこういうことはできないんだ」と実感してみることが一番大事じゃないかなと思います。

――たしかに使ってみなければわかりませんね。とはいえアナログ世代の人間からすれば、やっぱりAIにハードルの高さを感じてしまいますし、何となく怖い。人工知能が暴走して人類への反乱を起こすなんて設定のSF映画を観過ぎたのかもしれませんが(笑)。

今の人工知能システムは、非常に頭がいいようには見えるけれども、やっていることは結局「入力」として与えた文章に対し、それに対応するような「出力」を返すだけなんです。ですから現段階では、SF映画のような暴走や反乱を起こす心配はまったくありませんので、そこは安心してください(笑)。

物は試しで使ってみると先ほど言いましたが、その際はぜひ遊び感覚でAIを使ってみてほしいと思います。

――そうですね。ChatGPTと会話を楽しんでみるとか、手持ちの写真を加工できるような画像生成AIのアプリもたくさん出てきているので、そうしたもので遊んでみるのもいいですよね。

遊ぶってとても大事なことで、「こんなに面白いんだ」と思えるとAIが身近になります。AIに対する理解も深まります。遊んでみることで、AIを使う怖さや抵抗感はなくなっていくと思いますよ。

(構成・八木沢由香)

きのした・ゆうま 2020年3月首都大学東京システムデザイン研究科情報科学域博士後期課程修了(早期修了)。博士(情報科学)。同年4月より東京都立大学システムデザイン学部情報科学科特任助教。2022年4月より東海大学情報理工学部情報科学科特任講師。