聞き書きは、語り手と聞き手のコミュニケーションで成立する。対話によって、語り手の生き方を探り、時代や社会、さらには語り手の哲学を掘り下げる。結果、発掘された個人史は、集積されることで、ある時代、ある社会が見事に浮き彫りにされる。その醍醐味を、一橋大学大学院社会学研究科教授の赤嶺淳さんに聞いた。

(聞き手=山川徹)

総合学習としての聞き書き

――最近、150人の聞き手が150人の語り手に話を聞き書きした『東京の生活史』(筑摩書房)が話題を集めたり、アメリカのジャーナリストのスタッズ・ターケルが63人にインタビューした『死について!』(河出文庫)が約二十年ぶりに復刊されたりするなど、聞き書きに注目が集まっています。なぜ、いま聞き書きなのでしょう。

その理由は二つあります。

ひとつ目が、現在、聞き書きが盛んに行われている女性史や地域史などの分野に代表されるように、これまで語られてこなかった歴史を記録しようという動きです。1970年代や80年代にも同様に、薄れつつある戦争の経験や記憶を記録しようという流れがありました。

もうひとつが、総合学習としての聞き書きです。

高校生が森や海、川で生業を営む人たちに話を聞く「聞き書き甲子園」は、今年で二十三回目を迎えますが、総合学習の延長といえます。

私が教える学生もそうですが、祖父母と話した経験が少ない若い世代が増えています。三世帯同居が当たり前だった時代なら、祖父母の経験や、地域の歴史について日常的に見聞きする機会がありました。しかし核家族化が進み、地域の人たちとのコミュニケーションも乏しくなりました。世の中が大きく変わるなか、聞き書きを通じて、学生や若者に地域の歴史や、社会の変化を学んでもらおうという目的があるのだと思います。

そもそも聞き書きとは、広義のインタビューで、フィールドワークや調査の手法のひとつです。聞き書きは、語り手と聞き手のコミュニケーションで成立します。語り手が一方的に語ることを記録したものではないわけですね。対話によって、聞き手が語り手の生きた時代や社会、語り手の哲学を掘り下げる手法とも言えます。

とくに私が注目したいのが、聞き書きによる個人史の発掘です。個人史は、その人の生きた時代や社会を抜きには語れません。

私が個人史の面白さにはじめて気づいたのが、90年代後半。見習い研究者として国立民族学博物館に籍を置いていた私は、京都大学の東南アジア研究センターの先生たちの調査に加えてもらって、インドネシアの島々を訪ねていました。

島に着いたら、まず村長を表敬訪問します。調査の目的を説明したあと、村の歴史や産業、人口などを聞く。その後、私の専門だったナマコの関係者を紹介してもらって、村とナマコの関わりや、仕事内容などについてインタビューしていました。

いまの仕事はどのようにはじめたのか。この島に来る前にどこにいたのか……。そんな質問をしていくと結局、個人史の聞き取りになっていました。ただ、当時は語学力不足で、深い聞き書きはできませんでしたが、個人史の聞き取りによって、島の歴史や産業構造、風習が見えてくるような経験をしたのです。

『東京の生活史』は150人、ターケルが手がけた『仕事!』(晶文社)には133人、『死について!』には63人の個人史が掲載されています。何人が適当なのかは分かりませんが、ある程度の人数にインタビューしたからこそ、聞き書きによって東京という街や、普遍的な職業観、死生観を浮かび上がらせることができたのでしょう。誰もが時代や社会を背負って生きているわけですから――。最近、私はつくづく、そう実感しています。

1967年生まれの私は、ベルリンの壁やソ連の崩壊をリアルタイムで知っています。20代の頃に冷戦が終わり、これから平和が訪れ、明るい未来がくると信じられた世代です。しかも、当時の日本はバブル経済の真っただ中でした。そんな話を私の長男にすると「明るい未来がくるなんて考えたこともない」と笑っていました。考えてみれば2001年生まれの長男は、閉塞感が漂う日本社会で生きてきたわけです。悪く言えば、自分ファーストで、世の中のことは二の次。それがいいか悪いかは別にして、それが現代なんだな、と感じました。そうした個々が生きた時代や社会の空気が、聞き書きに反映されるはずなんです。

コピペと真反対の世界

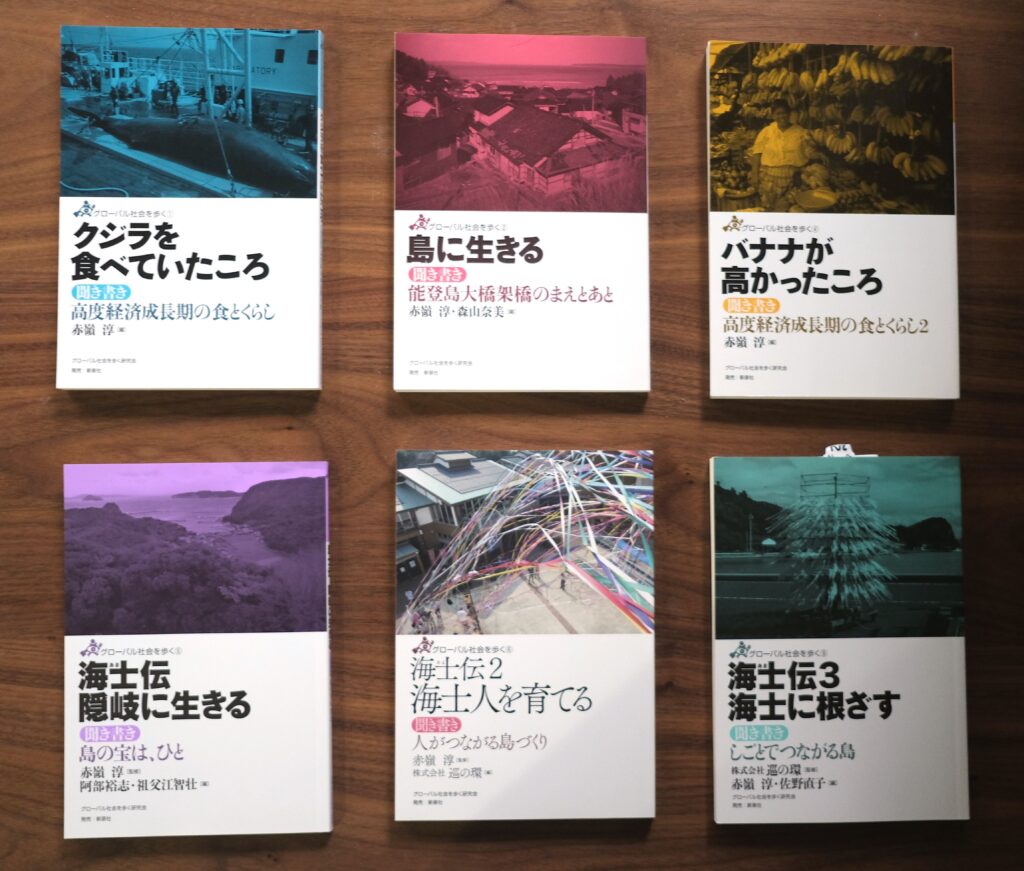

――赤嶺さんが編者としてまとめた『グローバル社会を歩く』シリーズ(発売=新泉社、グローバル社会を歩く研究会)や、『クジラのまち 太地を語る』(英明企画編集)では学生とともに聞き書きを行っていますね。

私が2013年度まで教鞭を執っていた名古屋市立大学の授業では、学生たちに高度経済成長の変化について祖父母に聞き書きするという課題を出していました。

現代の学生は子どもの頃からインターネットが身近にある環境で暮らしてきました。インターネットで公開されている文章をコピペしたり、再構成したりしたレポートを提出する学生は少なくありません。無意識ではあるのでしょうが、レポートは既存の文章を加工するものと受け止めている節もあります。

しかし聞き書きは、一から……いえゼロから取り組む必要があります。誰に何を聞くか、まずはじめに考える必要があります。

さらには、インタビューして終わりではありません。聞き取った内容から何を伝えたいのか、どうすれば、多くの人の興味をひき、読んでもらえるか考えながら文章を綴っていかなくてはなりません。そのためには、一問一答形式がいいのか、モノローグ(独白)が効果的なのか、話の構成はどうするのか、検討する必要もあります。

授業では7月頃にレポートを提出してもらって、面白い聞き書きをした学生には、夏休みにもう一度、聞き取りをやってみないかと声をかけていました。

何もないところから、作りあげるのが、いかに大変か。そして、フィールドワークがいかに面白いのか。学生たちが、実感できるのが、インタビューであり、聞き書きなんです。

――学生たちはどんなテーマで聞き書きを行ったのですか?

おばあちゃんが若かった頃のファッションについて聞いた学生もいれば、はじめて家にきた冷蔵庫についてインタビューした学生もいました。薬缶に入れて冷やした水が、とてもおいしかった。家でも冷えたビールが飲めるなんて、嘘のようだ……。生まれた頃、すでに冷蔵庫があった私自身も「なるほどなぁ」と感心しながら読みました。ひとつひとつのエピソードは些細なことかもしれませんが、些細な事実や体験の積み重ねに高度経済成長期に劇変する日常生活のリアリティを感じたのです。学生たちにとっても想像もしていなかった発見があったはずです。

しかし一橋大学に赴任してから、その課題が出せなくなりました。東京には日本全国から学生がきます。一人暮らしの学生も多い。いまならZoomがありますが、電話やスカイプでは聞き書きは難しい。

では、大学周辺に暮らす高齢者への聞き書きはどうかとも考えたのですが、それも失敗しました。近所のアパートに住んでいる若者が突然、昔の話や地域の歴史を聞かせて欲しいと訪ねていっても、警戒して話をしてくれません。

――世知辛いですが、そこにも現代社会や時代の変化を感じますね。

だからいまは、伝統捕鯨の発祥の地である和歌山県太地町などに学生を連れて行って、合宿形式で住民への聞き書きを行うようにしています。

以前、島根県の隠岐諸島にある海士町で、学生たちとともに22人の島民から個人史を聞き取って、3冊の本をつくりました。海士町は人口二千数百人の小さなコミュニティです。個人史の聞き取りは、ある意味でその人のプライバシーを知り、書き起こす作業です。同じ地域に暮らす知り合いではあっても、聞き書き集の出版によって「あの人はこんなことを考えていたのか」とはじめて知った人もいたはずです。住民同士で感情のすれ違いを生んでしまう恐れもあります。

面と向かって「困ってしまった」と言われた経験こそありませんが、これは聞き書きや調査で気をつけなくてはならないことのひとつです。

また聞き手と語り手の認識にずれが生じる可能性もあります。それを防ぐためにも、私は活字にする前に、語り手に確認してもらうようにしています。

見栄を張りたかったのか自分の言葉で書き直す人もいましたし、なかには原稿を見せたら自分が思うように描かれていないので活字にするのはやめて欲しいとお願いされた経験もあります。

聞き書きで描かれるのは、聞き手から見た、語り手の個人史です。一方で、聞き書きは、語り手と書き手の共同制作でもある。共同制作、つまり共著である以上、お互いに着地点を探る作業が重要になってくるんです。

聞き手が語り手の生きた時代や社会を掘り下げる手法だと述べる赤嶺さん

聞き手の姿勢、そして知識

――なるほど。聞き書きは、語り手と聞き手のコミュニケーションによって成り立つという冒頭の話の意味が分かった気がします。

だからこそ、感謝されることもあります。海士町で聞き取りしたあとに亡くなった方がいるのですが、ご遺族に「主人が生きた証を残してもらえてよかった」と言ってもらえました。聞き書きは、語り手が生きた証を、第三者の視点で残す行為でもある――その点で問われるのが、聞き手の姿勢や知識です。

実は、私自身も苦い思い出があるんです。

捕鯨産業に従事した6人の聞き書きを掲載した『鯨を生きる』(吉川弘文館)には、元捕鯨船員の奥海良悦さんも登場してくれました。宮城県石巻市の捕鯨基地である鮎川出身の奥海さんは鯨の解剖(解体作業)の伝説的名人です。

話を聞いていると、茨城県に座礁したセミクジラの話題に何度も何度も立ち戻るんです。死んだ鯨を放置するわけにもいかず、奥海さんが処理を依頼されたと。

絶滅の危機に追い込まれたセミクジラは、戦前に捕獲が禁止されています。捕鯨歴四十二年の奥海さんでもセミクジラを解剖した経験はなかった。おなじヒゲクジラ類ですが、セミクジラは日本が南氷洋で捕ってきたナガスクジラやイワシクジラ、ミンククジラとは異なる特徴をもったクジラです。たぶん奥海さんは私に「俺は、誰も経験していないセミクジラの解剖ができたんだ」と伝えたかったのでしょう。奥海さんは「スゴい!」という反応を期待していたのかもしれません。しかし当時はまだ知識不足で、セミクジラを解剖する意味や、奥海さんがそれを誇る気持ちが、とっさに理解できませんでした。

のちに、あのときに素直に驚けるだけの知識があれば、もっと豊かなインタビューになったのではないかと後悔しました。恥ずかしい話ですが、そんな失敗を繰り返して聞き手として鍛えられました。

そうした後悔や失敗もふくめて、双方向の対話で成り立つのが、聞き書きです。学生たちのインタビューに対して、諭したり、教えたりするように話す語り手もいますが、それもひとつの対話の形です。

聞き書きでは、語り手もこちらを見ている。だからこそ、誰に何を聞いて、どう表現するのか、聞き手の意識によって、対話が変わってくる。それが聞き書きの面白さだと思うのです。

あかみね・じゅん 1996年、フィリピン大学大学院にて博士号(フィリピン学)を取得。1997年以降は「ナマコ」を研究課題として活動を続ける。2001年から名古屋市立大学人文社会学部で教壇に立ち、2007年にはワシントン条約日本政府代表団顧問に就任。2014年から現職。専門は「海域世界論」「食生活誌学」「食生活史研究」。主な著作に『ナマコを歩く──現場から考える生物多様性と文化多様性』(新泉社、2010年)、『鯨を生きる──鯨人の個人史・鯨食の同時代史』(吉川弘文館、2017年)、『クジラを食べていたころ──聞き書き 高度経済成長期の食とくらし』(編著、グローバル社会を歩く研究会、2011年)、『バナナが高かったころ──聞き書き 高度経済成長期の食とくらし2』(編著、グローバル社会を歩く研究会、2013年)などがある。現在、近代捕鯨業史についての本を執筆中。

やまかわ・とおる 1977年生まれ。ルポライター・ノンフィクション作家。主な著書に、『鯨鯢[けいげい]の鰓[あぎと]にかく』(小学館、2024年)、『カルピスをつくった男 三島海雲』(小学館文庫)、『国境を越えたスクラム──ラグビー日本代表になった外国人選手たち』(中央公論新社、2019年)、『最期の声 ドキュメント災害関連死』(角川学芸出版、2022年)など。