手塚作品との接点の有無

「手塚治虫先生が(1989年2月に)亡くなられたとき、ボクはちょうど『少年サンデー』の仕事をしてました。編集部は手塚先生が過去サンデーに連載した全作品のカットを集めて追悼ページを作ろうとしたのですが、一部の作品は(サンデーの発行元)小学館にも見つからない。そこでボクが『もしかしたら』と自宅を探したら(欠落した掲載号が)あったんです。それからのことですね、ボクが周囲から一目置いてもらえるようになったのは」

マンガ原作者でライター、評論家の黒沢哲哉(67歳)は、そんなふうに若手時代の記憶を手繰り寄せる。

その年の秋には文芸誌『すばる』(集英社)の手塚治虫追悼特集に「手塚治虫と〝映画的手法〟」と題する一文を署名入りで書く機会を得た。

この原稿で彼は、手塚がマンガに取り入れた〝映画的手法〟を解説し、そういった細部の技術に注目するようになったのは、自分自身マンガ原作に取り組んでいる影響だと説明した。

「ぼくよりひと世代若い二十代のまんが家と話をしたときに、彼らがほとんど手塚まんがの直接的影響を受けていないことを知った」と明かしたうえで、このテーマを探究する意味合いも強調した(『すばる』89年12月号)。

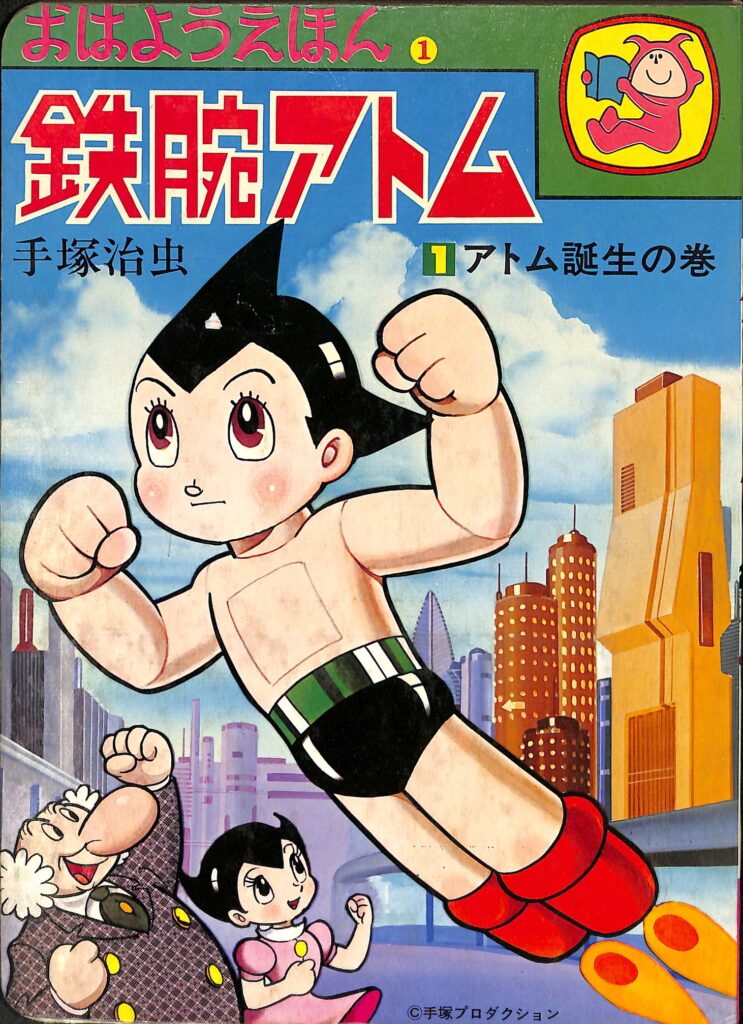

黒沢は小学校五~六年生のころ、数々の少年マンガのなかで自分がとりわけ手塚作品を好むことを認識したという。幼稚園時代からむさぼり読んできた大量のマンガを読み返し、『鉄腕アトム』や『マグマ大使』『ビッグX』など手塚治虫の名で描かれた作品には、他のマンガにない深いメッセージ性、テーマ性があることに気づいたのだった。

中学生になると、手塚マンガを網羅的に収集するコレクターになり、高校時代には「全日本マンガファン連合」という、のちに手塚治虫ファンクラブとなる団体に入会した。足繁く団体のイベントに通ううち、生前の手塚とも顔なじみになることができたという。

「そんなボクが『手塚先生も〝過去の人〟になってしまったのか』と感じ始めたのは、(『うる星やつら』などの作者)高橋留美子や(野球マンガ『タッチ』などを描く)あだち充などが人気作家になってゆくあたりから(80年代)。高橋留美子なんかは間違いなく手塚先生の影響を受けた人ですが、彼女に憧れてマンガ家になろうとする若者はもう手塚作品とは接点がないのです」

手塚本人は最晩年、石ノ森章太郎との対談でこんな言い方をした。

「マンガの読まれ方を時代ごとに区分してみると、まずマンガが子どものお菓子だった時代があった(1950~60年代前半)。そしてつぎにマンガは読書になった(60~70年代)。それでいまはどんな時代かというと、読書から離れて、ファッションになった時代だと思うんです。ファッションになった時代というのは、そこでは国民マンガができ得ないんですね。『あしたのジョー』とか、『巨人の星』に代表される、もう日本人の何人かにひとりは見ているというマンガがなくなって、マンガの好みがわかれてしまった(略)。

(『手塚治虫対談集3』)

開高健の賞賛

元講談社編集者・丸山昭によれば、「悪書追放運動」によって知識人・教育関係者らがマンガに集中攻撃を浴びせたのは1955年ごろがピーク。その少し前、手塚が入居した1953年に〝トキワ荘時代〟が幕を開け、最後の居住者で石ノ森や赤塚不二夫のアシスタントだった山内ジョージが退去する1963年まで十年ほど続いた。

この時代、〝大人社会〟からのバッシングを受けつつも、手塚たちのストーリーマンガは着実に子どもたちの支持を得て、1959年には『少年サンデー』と『少年マガジン』(講談社)という週刊のマンガ雑誌が誕生。こうして月刊少年誌中心の時代からマンガ市場は一気に拡大したのだった。

トキワ荘にいた面々も時流に乗り、たとえば赤塚は『おそ松くん』(1962年)、石ノ森は『サイボーグ009』(1964年)、藤子不二雄は『おばけのQ太郎』(同)とそれぞれヒット作を生み出してブレイクした。

トップランナーの手塚は『ジャングル大帝』や『鉄腕アトム』によりカリスマ的地位を得ていたが、意外にも大人たちの社会が彼の存在に気づくのは60年代になってからのことだ。テレビアニメ『鉄腕アトム』の大ヒットで、世間一般の人々にようやく手塚の名が知られたのだ。

そんな象徴的報道が、『週刊朝日』で手塚を「まんがの神様」と呼び始めた作家・開高健の連載「ずばり東京」の記事だった(1964年)。開高は、少年マンガという〝マニアックな世界の超売れっ子〟という皮肉交じりのニュアンスで「神様」と呼んだわけではない。彼は一連の手塚作品を掛け値なしに高評価、純粋に敬意を示したのだ。

少年マンガというなじみのない表現物を知るために、開高はまず七十四冊ものマンガ作品を一気に読んだという。

忍者物、家庭物、宇宙物、少女物、チャンバラ物(略)、ありったけ読んでみたが、九十パーセントまでが愚作、駄作、凡作、劣作であった。読後の感触はおびただしい浪費感と、ぬれたボロ雑巾で顔を逆撫でされたような気持だった。(略)ガーッ。ダダダダッ。ギヤアオッ。ハッ。トウッ。ドカン。ギュウ。ボイーン。ピシッ。ヒヤアッ。ズズズズズウン。ヒタヒタ。BANG! BOON! ムギュ。ウーッ……

冒頭の書きっぷりは、「悪書追放運動」のバッシング記事とほとんど変わらない。しかし開高はその中にあった二十六点の手塚作品には、百八十度違った印象を受けたという。

(略)通読してみて、あらためて感嘆させられた。(略)

彼のマンガは複雑怪奇きわまる冷戦と軍拡競争と謀略と植民地主義と大量虐殺の大人の二十世紀をそのまま描きだすのである。要素化し、単純化し、奔放な空想において黙示録の破滅を描きだす。そして大破滅の瞬前か瞬後かに、ごくごくひとにぎりの子供や動物や人間の弱さに価値をおく科学者などが危機一発(略)九死に一生の救済を得るのである。(略)

人種偏見のない世界、国境のない世界、資本の謀略のない世界、人を殺す機械のない世界、人を殺す理論のない世界、階級のない世界、(略)愚者と弱者が賢者や権力者や強者と同格で肩を並べられる世界、寛容と同情の世界、それが彼の主張する世界像なのである。(略)これらさまざまな理想の言葉を彼がどれだけ率直に、簡潔に、むきだしに、誰憚ることなく、機智と哀愁と人生智をもって語っていることか。

(略)両親や兄姉たちが口ごもって答えてくれないことを彼一人が子供たちに答えてやっているのだ。(略)

なるほど、開高が説明した〝大人目線の評価〟を見てみると、私は自分がなぜ、社会観や人生観の骨格を少年マンガで学んだように感じるか、その理由が改めて整理される。手塚作品には単に心温まるヒューマニズムが読み取れるだけでなく、戦争や格差、貧困や差別、人間の非情さやあくなき欲望など、私たちが対峙・克服すべき〝世界の現実〟が描かれていたのである。だからこそ時を経て迎えたこのネット時代、青臭い理想への冷笑や正論への露悪的バッシングがはびこるのを日々眺め、自分の価値観との違いをざらついた気持ちで感じざるを得ないのだ。

黒沢はその後、手塚プロダクションの仕事にも深く関わるようになり、2009年から昨年まで、その公式サイトでゆかりの地を訪ねる「虫さんぽ」、作品ごとの時代背景を掘り下げる「手塚マンガあの日あの時」という二種類のコラムを百数十本、取材・執筆した。

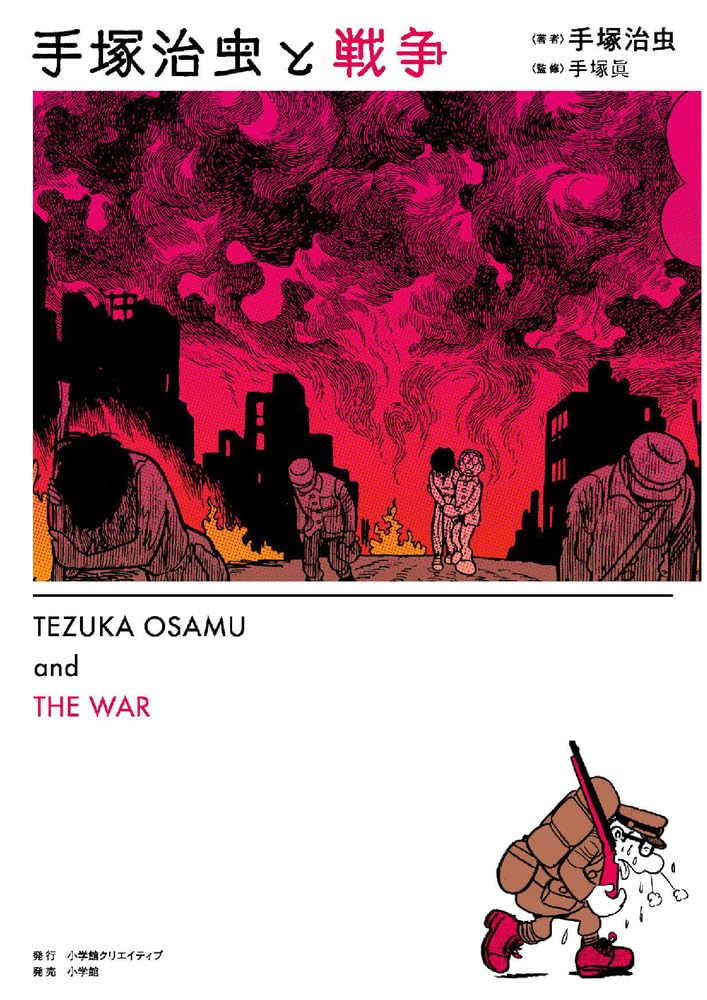

一昨年には、手塚のメインテーマ・戦争にまつわるマンガ十本を採録した『手塚治虫と戦争』(手塚眞監修、小学館)という本の刊行にも、企画・編集者として関わった。

手塚が自著『ぼくのマンガ人生』に、終戦を迎えた日の思い、「生きていたという感慨、生命のありがたさというようなものが、意識しなくても自然に(作品に)出てしまう」と書いたこと、『手塚治虫のマンガの描き方』で「どんなに痛烈な、どぎつい問題をマンガで訴えてもいいのだが、基本的人権だけは、断じて茶化してはならない」と釘を刺したことなどを、黒沢はこう説明した。

「それはやはり、生きるか死ぬかという思いをした戦争体験が大きく影響した。手塚先生の哲学には、それがずっとあったと思います。よく、年を取ってから戦争体験を語る証言者がいますけど、手塚先生の場合は、若いときから『語り部になること』を使命と捉えていた気がします」

戦争体験を持つマンガ家たち

私自身の価値観の基本は少年マンガによって育まれた。だからこそネット時代の排外的・歴史修正的言辞には気持ちがささくれ立つ──。本稿の取材動機にも関わる当方の心情を打ち明けると、

「おっしゃることはわかります。ただ、手塚先生の思い・哲学はあくまで手塚先生個人のもの。〝トキワ荘作家〟という括りで広げてしまうのは無理があると思います」

そのことは私自身、今回資料をあれこれ見て途中から気がついたことだった。『マンガの描き方』にあるような〝手塚イズム〟を当人から直接教えられた、あるいは自発的に継承しようとした、そのような述懐はトキワ荘の〝弟子〟たちに見当たらないのである。マンガの作風も一人ひとり違っている。

藤子不二雄のふたりが雑司ヶ谷の手塚のアパートを訪ねた際、原稿を待つ編集者らを尻目に、手塚が仕事を中断して歓待してくれたエピソードなど、各人がそれぞれ手塚の思い出を語っている。ただそこに「指導」と呼べるような場面はない。

何人かの回想に見られるのは、手塚が「いい音楽を聴き、いい映画を見、いい小説を読みなさい」と繰り返し若手に語っていたこと。実際、彼らトキワ荘の面々は実に頻繁に映画館通いをし、仲間同士映画談義をしたことがわかっている。

前回言及した〝焼け跡派と疎開派の年齢的ギャップ〟ではないが、黒沢も手塚と若手らの数年の年齢差が、人生観や哲学の違いを生んでいると考える。

だとすれば、私が幅広いマンガ作品から吸収したつもりでいるリベラルな価値観は、実のところただひとり、手塚治虫に影響を受けただけだった可能性もある。

それでも遠い日のぼんやりした記憶の断片では、私はさほど熱心な手塚ファンだったわけではない。五歳離れた兄がいたせいで、物心ついたときには『ジャングル大帝』の映画音楽のレコードや単行本シリーズは家に置かれていた。『火の鳥』シリーズや『アドルフに告ぐ』なども兄の書架から拝借して読んでいた。

しかし一方では、石ノ森章太郎の『サイボーグ009』だったり、ちばてつや作の戦争マンガ『紫電改のタカ』、戦争マンガで言えば望月三起也の『タイガー陸戦隊』なども書架には並んでいた。

マンガ週刊誌は行きつけの床屋などでまとめ読みすることが多かった。梶原一騎原作の『巨人の星』『あしたのジョー』などはそんなふうにしてほぼ読破した。黒沢と異なり少年マンガにのめり込んだのは、中学で青年誌を読み始めるまでの期間。それまでは本当に種々雑多な少年マンガを読み漁ったのだ。

改めていま読み返せば、この時代のマンガにも価値観のバラつきが多々見て取れるはずだが、少なくとも子ども時代の私が気づくほどの差異にはなっていなかった。

結局のところ、過去何度か言及した田中角栄元首相の「戦争を知っている世代が政治の中枢にいるうちは心配ない」という警句に似た話ではないだろうか。政治家とは異なるマンガ家の世界でも、戦時下に生きた体験を持つマンガ家の大半は、大なり小なり平和主義・リベラリズムを共有したように思えるのだ。

先に触れた石ノ森との対談で、手塚は「トキワ荘の精神的なバックボーンがあるとすれば、それは加藤謙一イズムだね」と『漫画少年』創始者の名に言及した。

「『漫画少年』は梁山泊だった(略)。いまみたいに化け物みたいに大きなマンガ産業がなかった。文化の辺境にあって、みんな貧しくて、貧しいなかで、食いあいではなくて、何とか生活していこうよという、運命共同体みたいだった」

そんな手塚の述懐に、石ノ森も「そうですそうです」と賛同した。

そのような強固な連帯感のもと、リーダー格だった手塚の哲学は他の面々にも言わずもがなで伝わっていた気がする。

さらにひとつ付け足すなら、若手サイドのひとり・赤塚不二夫は、十歳の年齢で終戦を迎えた。手塚よりは七つも年下だが、旧満州に生まれて日本に引き揚げて来る途中、妹と死別するという凄惨な体験をしている。

トキワ荘に住んではいなかったが、一同と親交の深かったちばてつやも旧満州の引揚者で、赤塚らとともに1995年、「中国引揚げ漫画家の会」を計十人で結成した。現地を再訪する団体旅行にも行った。トキワ荘関係者では山内もこの会のメンバーであった。

『天才バカボン』などのギャグマンガを描き続け、シリアスなメッセージを描こうとはしなかった赤塚だが、「もしも本人がその気になっていたならば、少年期の体験を凄まじい作品に描けていたと思います」と黒沢は言う。しかし赤塚は、ナンセンスな笑いで世に明るさを提供する、そんな職業人生を選択した。

手塚治虫の〝伝え方〟

それにしても、近年気になるのは、アニメ好きな〝アニオタ〟を標榜する人たちに、ネット上で右翼的言辞を振りまく人が多く存在するイメージだ。

もしそんな傾向が実際にあるのなら、私が勝手に思い描く戦後マンガの価値観は、半世紀余りを経てずいぶん様変わりしたことになる。これもまあ角栄の警句の後半部、「戦争を知らない世代が政治の中枢になった時はとても危ない」を想起すれば、さほど驚くべき変化ではないのかもしれないが。

この辺りのことは、黒沢にもよくわからないということだが、冒頭で触れた80年代の作家・愛好家の世代交代期、たとえば作品の内容やストーリーよりも好みのキャラクターに夢中になる女性ファンが出現して目を引いたという。まさに〝読書からファッション〟への変化、アニメ時代を先取りする現象に思える。

「『ブラックジャック』とか『三つ目がとおる』の時代ですね。イベントの物販コーナーで男性ファンは『設定資料集』みたいなものを買っていましたが、女性たちはぬいぐるみに殺到するようになりました」

紙のマンガでなくアニメから作品に入るパターンがいつしか〝王道化〟、紙のマンガ作品をページの右上から左下へと読み進む約束ごと、〝マンガの文法〟がわからない人たちが出てきたのも近年の特徴だ。

そんな時の移ろいを経て、手塚治虫ファンクラブも会員が高齢化、コロナ禍の少し前ごろから大会は開かれなくなったという。

「それ以前の段階でも、たまに若い参加者が現れると年配の会員は大喜び。喫茶店などに連れ出してみんなで話しかける状態でした。当の若者はシニア世代の熱量に圧倒され、引いてしまう感じですよ」

手塚マンガにこだわって仕事をしてきた黒沢はこんな時代の到来に、どのような〝手塚治虫の伝え方〟を思うのか。たとえば手塚作品のエッセンス、メッセージ性だけでも伝えることはできないのか。

「その議論は実際、ファンの間にあるんですよ。現代風の絵のタッチで新たなキャラクターを作り、手塚マンガをリメイクしてもらったらどうかとか。いや、手塚マンガはやはりあの絵とストーリーが一体で初めて成立するとかね。いったいどうすれば手塚作品の素晴らしさを後世に残せるか。これはボク自身の課題でもあります。手塚治虫の生前と死後、両方の時代を知る立場として、橋渡し役になれればと思っています」

(この項了)

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー