夏の参議院議員選挙の結果などを見ても、外国人移民問題が注目され、日本の排外主義的な傾向が露わになりつつある。そうしたなかでマイノリティーをテーマにした二本の映画が製作され、まもなく公開される。ノンフィクション作家の高橋幸春さんが、二人の監督を取材した。

結婚をめぐる葛藤

朴正一監督(55歳)の『雨花蓮歌』。

ある在日韓国人一家の日常が大学生の春美の視点で描かれている。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2024国内コンペティション長編部門観客賞を受賞した。

朴監督にとっては、2022年に劇場公開された短編映画『ムイト・プラゼール(ポルトガル語で「はじめまして」)』に次ぐ作品だ。『ムイト・プラゼール』は、ブラジルからデカセギにやってきた日系人をテーマにしている。1990年に入管法が改定され、それまではオーバーステイで働くことが暗に認められていた外国人が国外退去を求められ、その代役として導入されたのが、南米の日系人だった。日系三世までは就労可能な査証が発給された。ピーク時には日系ブラジル人の数は約32万人に達した。しかし、リーマンショック時の雇止めで仕事を失い、多くの日系人が帰国した。それでも現在約21万人が日本で生活している。

幼い頃、親に連れられて日本からブラジルに移住し、ブラジルで成長した者を日系社会では準二世と呼ぶが、日本でも「デカセギ準二世」、日本で生まれ育った「デカセギ二世」が数多く誕生している。『ムイト・プラゼール』は居場所を求めて浮遊する彼らの姿を追った作品だ。

今回の『雨花蓮歌』は79分の長編で、脚本は高橋優作と二人で手掛けた。在日三世である朴監督自身の思いが凝縮された映画でもあり、マイノリティーに向ける朴監督の眼差しは一貫している。

大学生活を謳歌する春美には姉の麗子がいる。麗子には結婚を約束した恋人がいて、恋人と二人で新居を探している。そんな二人の前に立ちはだかるのが国籍問題だった。『雨花蓮歌』は、韓国籍の麗子と日本人男性との結婚を在日の側から照射していく。

麗子の母親も、そして周囲も、この結婚に反対する。相手が日本国籍だから。一世、あるいは一世と運命を共にしてきた在日二世は、日本人との結婚を忌避してきた。

麗子の母親の女友達が、麗子に見合い相手を紹介しようとする。

「結婚で大事なのは、同じ国籍、同じ境遇、同じ血、私たちがどんな思いをしてきたか……」

過酷な差別を受けてきた在日の実感なのだろう。在日は日本人から「汚い血」とまで差別されてきたと、母親の女友達は麗子に打ち明ける。

1970年代、在日は「第三国人」と呼ばれ、賃貸アパートからも締め出されていた。賃貸アパートの応募記入欄に本名を記載すれば、アパートは借りられなかった。通名で大手電機メーカーに就職し、後に在日であることを明かした結果、採用を取り消され、就職差別だとして裁判で争われたケースもある。

そんな日本で一世、二世は生きてきた。

日本人との結婚を頑なに拒絶するのは、1910年の韓国併合から45年の日本の敗戦までの36年間にわたる植民地支配の記憶と、戦後も解消されなかった在日への日常的な差別からだ。主義や思想といったものでなく、感情が婚姻を拒絶するのだ。

差別する側とされる側が結婚し、うまくいくはずがないと多くの在日は考えていた。しかし当時でも日本人と結婚する在日はいたし、現在では日本人との結婚も多い。どちらか一方の親が日本人であれば、その子どもは日本国籍が取得でき、日本国籍を持つ者が増えているのも現実だ。ところがいざ結婚となると、国籍などの問題が顕在化してくる。麗子は結婚を決意したときから、悩み始める。

朴監督は映画の意図をこう語った。

「今では差別をしてはいけないというのは、誰もがそう思っています。しかし結婚という結びつきを突きつけられると、本人同士だけではなく、在日、日本人双方の家族に問題が浮上してきます。差別問題を声高に叫ぶ映画ではなくて、日常の視点で、差別を考えてもらえる映画を創りたかった」

麗子は小学校の時に三回転校している。最初の転校の時、韓国名から通名に変えた。恋人に告白する。

「持ち物すべて、日本名に書き換えた」

でも、一つだけ直し忘れたものがあった。マジックインキで靴に書いた名前だけは簡単には消えなかった。

「泣きながら消そうとしたんだよ」

凄絶ないじめ(差別)があったことを想起させる。

転校初日、麗子は欠席し、それはトラウマとなって心に深く刻まれた。

実はこれは朴監督自身の体験でもある。

結婚を決意した麗子は恋人を母親に紹介した。それから間もなく、春美はクローゼットから母親のチマ・チョゴリを見つけ出し、それを姉に着させようとする。姉の髪をとかす春美に麗子が話しかける。

「ずっと捨てたいと思っていた。日本人になりたいって思ってた……。私って何なんだろう。リョジャ(麗子の韓国語読み)っていう子はどこに行っちゃったんだろって……」

涙ぐむ姉に春美がそっとささやく。

「お姉ちゃんはお姉ちゃんだよ。麗子でもリョジャでも、私にとっては大好きなお姉ちゃんだよ」「ありがとう」と麗子は答える。

「私自身、三十歳くらいまでは在日であることを隠し、通名の吉本正一で生きてきました」

本来の自分を伏せて生きざるを得ない状況があったし、今もある。

在日に対するヘイトは過激さを増している。在日に向かって「帰れ」と叫ぶヘイト団体が存在する。

これは在日だけが抱える問題だと筆者は思わない。

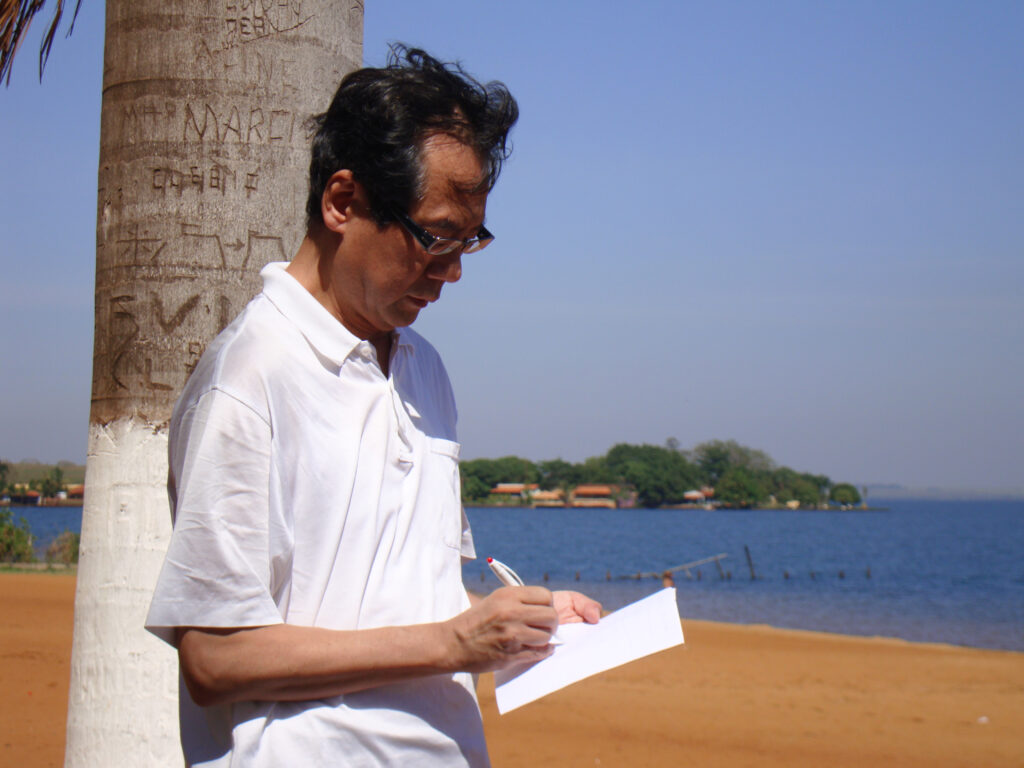

五十年前、私は移民の一人としてブラジルにわたった。そこで日系三世の女性と結婚し、後に生活基盤を日本に移した。妻の親戚も日本にデカセギにやって来た。「デカセギ」にも、そしてその子どもたちにも同じように「帰れ」という罵声が浴びせられている。

デカセギ子弟の中には、日本の大学を卒業する者も出てきている。念願の会社に就職したが、会社から渡された名刺を見て、彼は愕然とした。日本生まれのデカセギ二世はもちろんブラジル国籍だが、名前には日本名とブラジル名の二つを記した出生届を大使館、領事館に提出するケースが多い。名刺には日本名は記されていたが、ブラジル名は削除されていた。

「クライアントの中には外国人に拒否反応を示す人もいるから」

会社の担当者は悪びれる様子もなく、ブラジル名を削除した理由を語った。

「少しでも違っていると、日本の社会では排除されてしまう。そうした傾向がますます強くなっているように感じるんです。在日、日系ブラジル人、あるいはクルド人への差別の根っこは同じような気がします」

朴監督はそうした危機感を抱きながら『雨花蓮歌』を撮った。

日本人との結婚にわだかまりを抱き続ける母親と麗子、春美の三人がショートケーキを食べるシーンがある。その後、恋人が母親の説得のために訪ねようとすると、春美と出くわす。

「お母さん、チーズケーキが好きだから」

エンディングは、春美がこう言って姉の恋人を激励するシーンだ。

「本来なら、国籍の違いって、ショートケーキなのか、チーズケーキなのか、そのどちらを選ぶのか? その程度のもののはずだと思います」

多文化共生と言いつつも、違う者は排除されてしまいがちだ。朴監督は、それを差別だと声高に叫んでいるわけではない。

「多文化共生は、一人ひとり違うありのままの他者を受け入れ、共に生きることではないのか。自分はマジョリティーに属していると安堵し、マイノリティー、社会的弱者を排撃する。こんな分断と亀裂の先にいったい何が待っているのでしょう。この映画が、ちょっと立ち止まって考えるきっかけになればと思っています」

『雨花蓮歌』は観る者に、愛し合うこととは、共に生きることとはどういうことか、を静かに問いかけてくる(10月17日公開の記事に続く)。

※「映画監督に聞く②」『NOVA』(ポルトガル語で「新しい」の意味)を撮った寺田悠真監督(31歳)の記事は、10月17日に公開します。『NOVA』はアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフイルムフェスティバル&アジア2025」でオーディエンスアワード賞を受賞しています。

■キャスト/山﨑悠稀 齊藤由衣 大藤喜美子 川合智 林光哲 目黒天音 竹内しのぶ

■スタッフ/監督:朴正一 脚本:高橋優作・朴正一 撮影:高橋優作 MA:落合諒磨 音楽:Hitomi*(Jasmin Records) 録音:岩瀬航 助監督:日向寺一

■配給・宣伝/ミカタ・エンタテインメント

■公開予定

K’s cinema(東京都)10月25日~

小山シネマロブレ(栃木県)10月31日~

出町座(京都府)11月14日~

シアターセブン(大阪府)11月15日~

宇都宮ヒカリ座(栃木県)12月19日~

(つづく)

たかはし・ゆきはる 1950年埼玉県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。大学卒業後、ブラジルへ移住。1975年から三年間、サンパウロで発行されている邦字新聞パウリスタ新聞社(現・ブラジル日報)勤務。1978年に帰国後、ノンフィクションを執筆。2000年からは麻野涼のペンネームで小説も執筆している。1987年、『カリブ海の「楽園」』で第6回潮ノンフィクション賞受賞。1991年、『蒼氓の大地』で第13回講談社ノンフィクション賞受賞。日系移民の歴史、在日外国人問題、臓器移植など幅広いテーマで執筆している。

バックナンバー