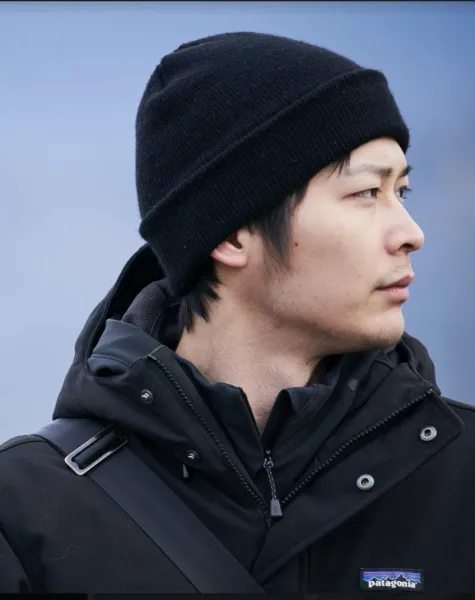

外国人移民問題が注目され、日本社会の排外主義的な傾向が露わになりつつある。そうしたなかでマイノリティーをテーマにした2本の映画が製作・公開された。今回はその1本、日本一の多国籍タウン、群馬県大泉町を舞台に作品を作った寺田悠真監督(31歳)に話を聞いた。

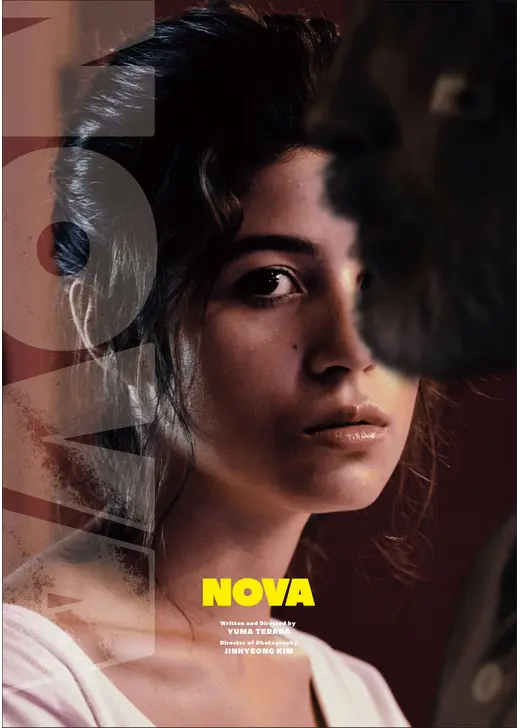

短編映画『NOVA』(ポルトガル語で「新しい」の意味)。アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2025」でオーディエンスアワードを受賞している。

大泉町はパナソニック(旧三洋電機)やスバルをはじめとして200社もの企業が集中する北関東有数の工業地帯。町の面積は約18平方キロメートルで、県内では一番小さい。総人口4万1513人(8月31日現在)のうち外国籍住民は9095人で、国籍は54ヵ国にも上り、最も多いのがブラジル人の4810人。

この町を訪れた日系ブラジル人二世の父カルロスと、日本生まれの三世ジェシカとの、危うい父子の物語、それが『NOVA』だ。

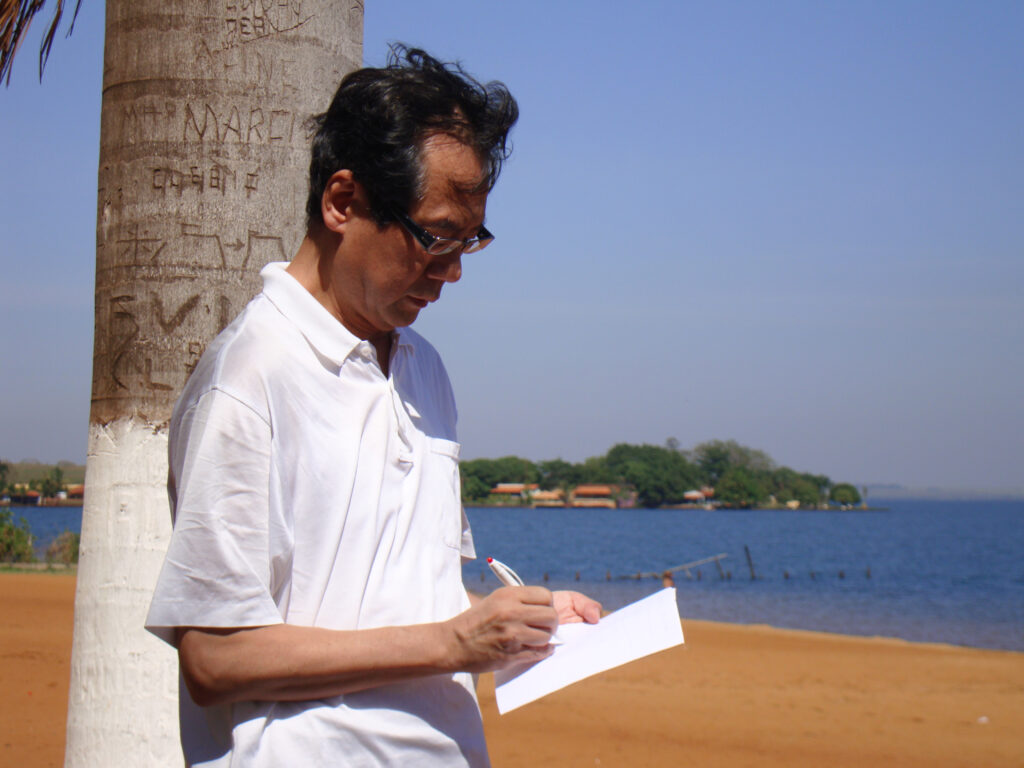

石川県出身の寺田監督は高校卒業後、地元の会社で働いていたが、映画制作の夢を諦めきれず20歳の時に上京、日本映画大学(神奈川県川崎市)の演出コースで学んだ。在学中に制作した『腰抜け』で監督デビューを果たしている。『腰抜け』は、不幸続きで死を決意した韓国の青年と、娘に合わせる顔がない中年の孤独な男が出会い、それぞれの生き方を見つけ再生していくドラマだ。

以前から外国人労働者問題への関心は抱いていた。故郷の金沢にいる頃から技能実習生やコンビニで働く留学生の存在はニュースで知っていた。学生となってからも、居酒屋やコンビニで、外国人のスタッフが当たり前のように働いているのを見た。

「大学に通っていた頃から、技能実習生、日本で働く外国人をテーマにした映画を撮りたいとずっと思い続けていた」

2024年6月末現在の日本の在留外国人は、中長期在留者数(※)が331万1292人、特別永住者数が27万7664人で、合わせると358万8956人に上る。日本の総人口に対する在留外国人の割合は約2.9%だ。

※留学生、技術・人文知識・国際業務などの査証資格で滞在する者、技能実習生、定住査証を持つ中南米出身の日系人、特別永住者を除く永住者など 。

寺田監督は大学を卒業後、フリーランスとして働き、助監督として『半世界』『シン・ウルトラマン』『ガリレオ』『シン・仮面ライダー』『リボルバー・リリー』などの制作に加わり、実績を着実に積み上げてきた。その間にも自主映画を監督として制作し、『NOVA』は4本目の作品になる。

「いろんな国の人が働いている大泉町の存在を知り、プロデューサーと一緒に行って、実際に町の様子を見ようということになった。そこから『NOVA』の制作の第一歩が始まった」

大泉町では、10年前から大泉町観光協会が主催する多文化共生イベントが年に7回開催されている。国際色豊かな大泉町ならではのイベントで、「活きな世界のグルメ横丁」では、ブラジルのシュラスコ、ネパールのサモサ、イランのケバブ、インドネシアのミーゴレン、ベトナムの生春巻きなど、世界各国の料理の出店が並ぶ。ステージでは、ブラジルのサンバ、ペルーやネパールのダンス、フラダンス、ゴスペルなど多彩なパフォーマンスが披露される。

イベントを目にした寺田監督は衝撃を受けたと言う。

「町の公園で文化交流イベントが開催されていた。ステージではサンバが披露されており、多種多様な人種の人々がその瞬間を楽しんでいた。彼らは言語も通じないし、生まれ育った場所も違う。しかし、身振り手振りでコミュニケーションをとっていた。日本が抱えている問題の解決の糸口を見つける可能性を感じた」

それから1年間、大泉町に通い、様々な人から話を聞き、取材を進めてきた。見えてきたのは〝デカセギ日系人〟の不安定で脆弱な生活基盤だった。

2008年9月にアメリカの大手投資銀行「リーマン・ブラザーズ」が経営破綻してリーマンショックが起きた。その影響は世界中に広がり、デカセギ日系人をも直撃した。その頃、32万人のブラジル人が日本で働いていたが、職を失いブラジルに帰国し、一時は17万人までに落ち込んだ。その後、徐々に増えて現在21万人。しかし、長引く不況で、デカセギは再び危機を迎えている。『NOVA』はその一断面を切り取ってみせる。

オーディションで、大泉町出身の西村カロリナ(娘のジェシカ役)と大泉町で働いていた北原ジョゼ(父親のカルロス役)が選ばれた。

父カルロスは静岡県浜松市で働いていたが、失職して、東京で暮らすジェシカのところに転がり込んでくるという設定だ。

カルロスは仕事を技能実習生に奪われた。技能実習生は「技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う」ことを目的とした制度で、東南アジアからの若い労働力が大量に導入された。だが低賃金で「現代の奴隷制度」とも揶揄されている。

「お母さんのことは許していないから」

鋭い口調で父に向かって言い放つジェシカ。母親の死をめぐって父と娘の間には深い溝が横たわっている。「一週間だけ」という条件で父を受け入れた。

イラストレーターとして活躍していたジェシカも、AIに仕事を奪われるようになり、苛立ちを抱えながら、父に仕事をと、一緒に大泉町に向かう。

カルロスは60歳を過ぎ、そのうえ日本語が話せない。ジェシカはなんとか採用してほしいといくつもの会社を訪ねるが、どこでも門前払いにされる。

途方にくれた二人は大泉町役場に就職の相談に訪れる。そこは日本なのかと目を疑いたくなるほどの外国人が様々な手続きをしようとしていた。なにかしらの問題を抱えながらも、日本で懸命に生きようとする外国籍の人たちだ。その対応に追われる役場の日本人職員。

カルロスの就職口が役場で見つかったわけではない。しかし、カルロスは大泉町で仕事を見つけようと決意する。東武小泉線の終点、西小泉駅に二人は戻った。

1時間に1、2本のローカル線だ。ジェシカが乗り、ドアが閉まり動き出した電車をホームの端まで追いかけて見送るカルロス。東京に帰るジェシカの表情にも微かだが穏やかさが戻っている。二人は小さな希望を見いだしたようだ。

カルロスだけではなく、外国人労働者を取り巻く生活環境は厳しさを増すばかりだ。

「少子高齢化による人口減少と若者不足。外国人労働者による犯罪や彼らを取り巻く劣悪な労働環境。AI技術発展により生じている混乱。不景気、言い出せばキリがない。これから世界中の労働環境は大きく変化していくでしょう。どう抗おうとも、それは変えようのない現実です。そして、頑張って生きてきた人が簡単に切り捨てられていく。そんな現実に直面した時に、どう闘い、どう共生し、生きていくべきなのか」

寺田監督が『NOVA』を制作した動機だ。

失職し、生活に困窮し、生活保護に頼らざるをえない〝デカセギ〟も出てくる。

外国人に生活保護の金を与えてしまうから、本当に困っている日本人が受給できない――こう主張して外国人に「帰れ」と叫ぶ人たちも現れている。

弱者に排撃の刃が向けられる。容赦なく切り捨てられていく。共に生きる術はないのだろうか。

『NOVA』は、日本で生きようと決意したデカセギ日系人を描いた映画のプロローグのように思える。

「映画はしょせん映画でしかないと思っていますが、映画の力を信じて、そして人々の絆を信じて、少しだけ人生を前向きに生きてみようと思えるような作品を作りたい」

今後も大泉町を定点観測し、次の作品をと意気込んでいる。

■キャスト/西村カロリナ、北原ジョセ 、袴田吉彦、山田キヌヲ、ブンシリ

■スタッフ/監督・脚本:寺田悠真 プロデューサー:山口大介 ラインプロデューサー:三浦由貴 撮影監督:キム・ジンヒョン 美術・装飾:小林宙央 監督補:吉尾祐紀 大泉町ロケーションプロデューサー:田中洋崇

■上映情報

https://www.shortshorts.org/2025autumn/program/nova/

https://www.shortshorts.org/2025autumn/wp-content/uploads/2025/10/ssffasia2025autumn_Schedule-Oct.-25-JP.pdf

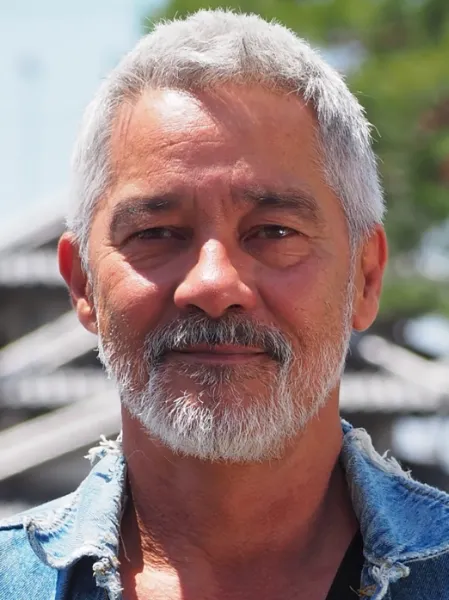

たかはし・ゆきはる 1950年埼玉県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。大学卒業後、ブラジルへ移住。1975年から三年間、サンパウロで発行されている邦字新聞パウリスタ新聞社(現・ブラジル日報)勤務。1978年に帰国後、ノンフィクションを執筆。2000年からは麻野涼のペンネームで小説も執筆している。1987年、『カリブ海の「楽園」』で第6回潮ノンフィクション賞受賞。1991年、『蒼氓の大地』で第13回講談社ノンフィクション賞受賞。日系移民の歴史、在日外国人問題、臓器移植など幅広いテーマで執筆している。小説に『天皇の船』、『国籍不明』など多数。最新刊に『褐色の血(上)―混濁の愛』(幻冬舎)があり、11月に『褐色の血(中)―彷徨の地図』が出版予定。『褐色の血(下)―ヘイト列島』も近日発売予定。

バックナンバー