前回の記事はこちら「放浪詩人、高木護が見た昭和◎澤宮優――第2話」

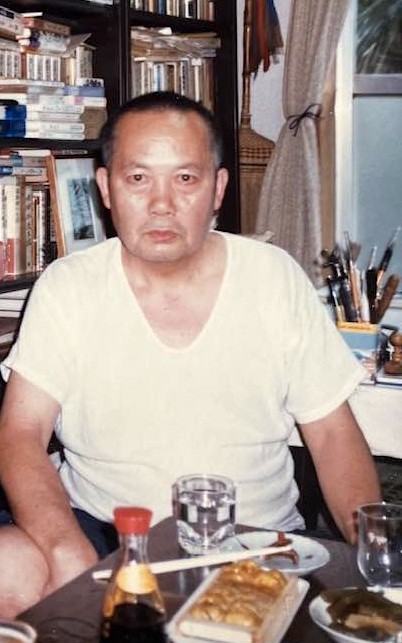

今年2025年は昭和でいうと百年に当たる。昭和前期、大正デモクラシーは軍部の台頭でかき消され、強烈な翼賛体制に行きついたあげく、壊滅的な敗戦へと向かった。戦後は、連合軍による占領、国際社会への復帰を経て、新幹線や東京オリンピックに沸いた。そんな時期に、一人の詩人が世の中の端っこから日本社会を見つめることを始めた。詩人の晩年、深い交流があった澤宮優さんが、詩人の言葉を紹介する(全四話)。

「家」ではなく「屋」

参議院選挙が今年の七月下旬に行われた。結果はともかく、高木と接して感じたのは、彼は政治家に非常に辛辣だった点である。彼は戦争では軍属として、シンガポール郊外のマライでマラリアに罹患し、アメーバ赤痢も併発した。助からないと死体置き場に置かれていた。奇跡的に一命を取り留めたが、マラリアの後遺症で定職に就くことができず、日雇いに従事するしかなかった。

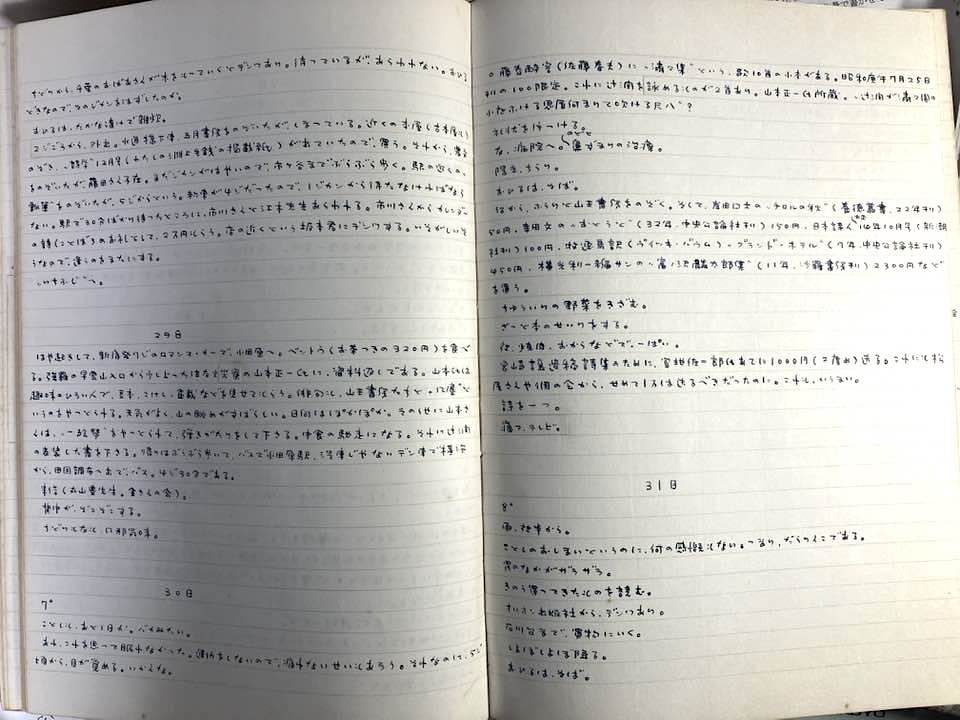

高木の国や権威への反骨は、自身が戦争で虫けらのように扱われた体験から来ているものである。昭和四十六(1971)年一月三十日の「日録」には、この頃社会問題化した三重県の「四日市ぜんそく」について記されている。コンビナートから発生した二酸化硫黄による大気汚染で、市民が激しいぜんそくに苦しみ、死者も出た。そこには経済発展を優先し、庶民の存在を無視した企業や自治体の傲慢な姿勢があった。

けさの新聞で、四日市市の石原産業の公害(20万トンの硫酸。たれ流し)の、ほんの一部分がとり上げられている。いいことには違いないが、そこまでで、あとはウヤムヤになることだろう。何ということはない。操業を中止すればいいのだろうが。公害問題は、政治ではゼッタイ、片づかない。政治は、ドロボーとサギのだまくらかし合い。もうかればいいのである。まず大企業(資本家)の親玉を死刑にして、政治家(屋)たちも片っぱしから死刑にしなければ……公害(毒)は消えない。なくならない。

日本は高度経済成長期にあったが、名もなき庶民は政治の表舞台から取り残され、公害の犠牲になり、相変わらず貧しい生活を強いられた。高木は断言する。

いちばんきらいなのは、政治屋。それから、宗教屋。先生きどりの奴。美人ズラ。金持ち。そして運のわるい人たちをケイベツする人間。(昭和40年9月23日)

語尾にある字は「家」ではなく「屋」である。政治家たちはもっともなことを言っても、所詮商売人に過ぎない。放浪をはじめ社会の底辺で生き続けた高木だからこそ、彼らの噓や詐欺に対して怒りが湧いてくるのである。

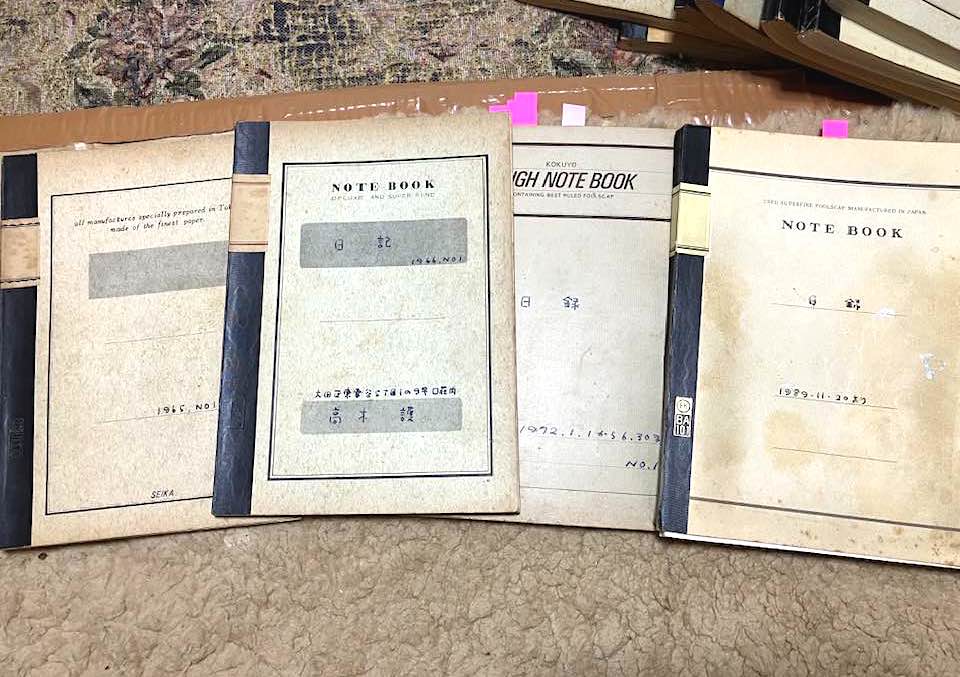

「日録」は大学ノートに几帳面に書き続けられていた

では彼は放浪するときどんな人と出会い、体験をしたのだろうか。

高木の放浪時代をよく知るのが、詩人の川崎洋である。二人は福岡県久留米市で詩誌『母音』を主宰する丸山豊のもとで詩作に励んだ仲で、若い頃の高木を知る貴重な存在である。

横須賀市で川崎に取材したとき、彼は思いがけない逸話を話してくれた。

「私は若い頃はラジオドラマを多く書いていたのですが、高木さんのことも書いています。高木さんは乞食に弟子入りをしたことがあって、それをシナリオにしたんです。本当にユニークなお話でした」

乞食に弟子入りとは、それだけでも興味をそそるエピソートである。

乞食修行

その作品は「乞食に弟子入りした話――高木護氏の体験談より」というタイトルで、昭和三十九(1964)年三月十七日にニッポン放送で放送された。

出演は小沢昭一(高木護役)、シャッポという乞食を益田喜頓が演じた。放浪を続ける高木は、長崎をさまよい、空腹と疲れでしゃがみこんでいるとき、乞食歴四十年というシャッポと出会い、親しくなる。

シャッポの身なりは汚く、空き缶をいくつもぶら下げていたが、彼は乞食も立派な職業だと言った。

「人の一生分を五、六年くらいで経験した人間でないと乞食になる資格はない。誰にも迷惑をかけず、誰とも競争せず、誰にも噓をつかず、生活の糧を得るのだから最高の生活態度だ。神様に一番近い存在が乞食です」

その言葉に感銘した高木は乞食見習いとしてシャッポに弟子入りした。高木は家のゴミ箱を漁ることにした。まず金持ちの家にあるゴミ箱を漁るが、魚の尻尾すら出てこなかった。このとき大家ふうとか洒落た家は金持ちかもしれないが、ケチなのだと知った。むしろ生活の匂いのする小さな家のゴミ箱が、ご飯や野菜くず、魚の頭がたくさん出てきた。

高木が一日で拾った食物は、一週間を寝て暮らすだけの量があった。考えようによっては乞食は大変な高給取りだと考えもした。しかしシャッポは戒める。ゴミ溜めを漁るときも、ある程度で切り上げることが必要だと言うのである。一度にたくさん仕入れることは怠けて楽をすることだ、怠けるのは悪徳である。世の中の政治家や会社の社長が悪い企みで他人を酷い目に遭わせて、今の地位を手に入れたのと同じだと言うのである。

シャッポは言う。

「我々はこちらから要求して何かをもらうのでもなければ、人様も我々に恵むわけではない」

高木は彼の乞食訓を聞いた。物欲しそうな顔をしてはいけない。そのような態度は相手に気持ちの上で強制している。ぼやっとした顔で神様のような顔をすれば、相手は自然と恵んでくれる。物をもらうときも不明瞭な言葉を呟く。相手に恵んだという感情を起こさせず、神様に物を供えた気持ちにさせるためである。

師にそう諭され、高木は乞食商売は生半可ではないと知る。自分は立派な乞食にはなれないと一日で廃業した。怠け者の自分は、高慢ちき、意地悪、けちん坊、大酒飲みや色好みの人間が一杯いる浮世が似合っていると考えた。彼は師と別れて都会の博多へ向かった。

川崎洋は語る。

「高木さんのラジオドラマは、直接話を聞いたのか、彼の著作を読んで書いたのか、両方だったのか、思い出せないですが、高木さんを見てこういう人はもう出てこないと思いましたね。ふつうの人とは桁外れで自分の生きたいように生きていますからね」

シャッポは清貧の生き方を貫いた一流の乞食である。高木は廃業したが、彼の教訓を忘れることはなかった。高木は私にもよく語った。

「軒先に立つと、家にはきびしい家とやさしい家があることがわかります。きびしい家には冷い人が住み、やさしい家には温かな心の人が住んでいました。それに人間は一人分以上のものは持ってはいけない。大きな家に住む人は、隣の小さい家に申し訳ないと言って住まなければいけません。そんな世の中になれば戦争は起きません」

高木の乞食修行から、人間が人間らしくあるためにはどういうふうに生きればよいか諭される思いがする。

(つづく)

さわみや・ゆう 1964年熊本県八代市生まれ。青山学院大学文学部史学科、早稲田大学第二文学部日本文学専修卒業。戦前の巨人の名捕手吉原正喜の生涯を描いた『巨人軍最強の捕手』(晶文社、2003年)で、第14回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。主な著書に『戦国廃城紀行 敗者の城を探る』(河出文庫)、『昭和十八年 幻の箱根駅伝 ゴールは靖国、そして戦地へ』(集英社文庫)、『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』(角川ソフィア文庫)、『イップス 魔病を乗り越えたアスリートたち』(角川新書)、『あなたの隣にある沖縄』(集英社文庫)など。 最新作に高木護が経験した約120種の仕事を中心として、高木の半生を描いた『昭和の消えた仕事物語』(角川ソフィア文庫)がある。

バックナンバー