前回の記事はこちら「【ジャーナル】掘り起こされたブラジル移民史の闇 ―第4回」

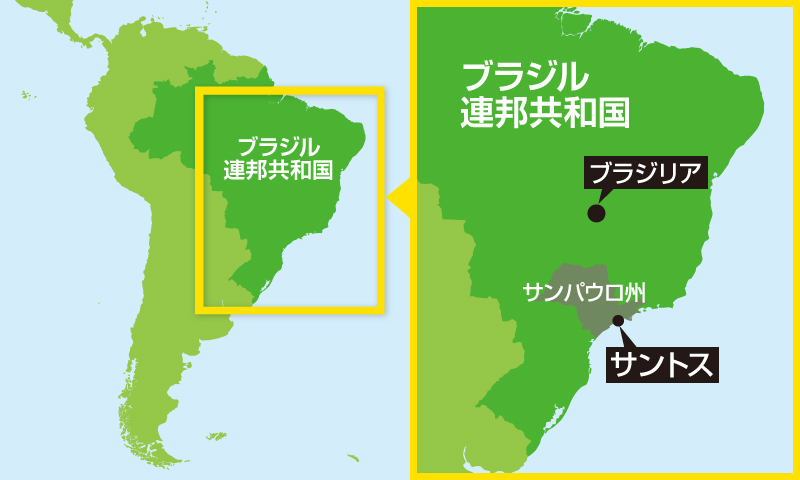

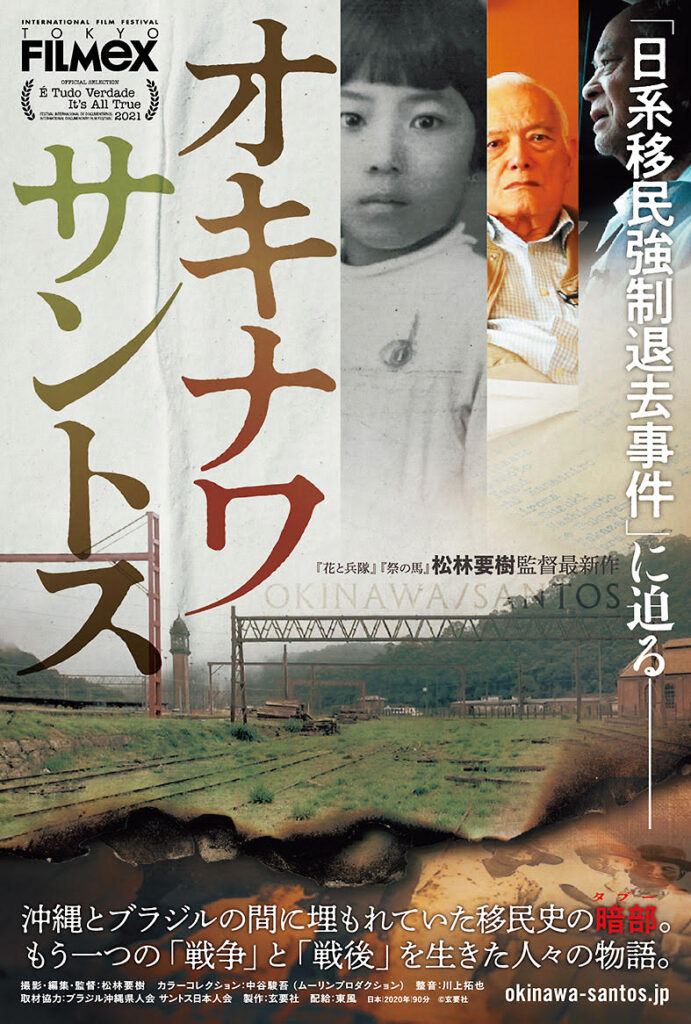

明治以後、日本は国策として多くの移民を海外に送り出した。新天地、海外雄飛といった文句が後押しし、南米、北米、中国、フィリピン、南洋諸島などに向かった移民の総数は100万人を優に超えるとされる。だが現実は厳しく、第二次世界大戦がいっそう暗い影を落とし、悲惨な状況に陥った移民たちも多い。ブラジル移民史に埋もれた日系移民のサントス強制退去事件もその一つ(2024年にブラジル政府が謝罪)。それを掘り起こした映画『オキナワ サントス』を撮った松林要樹さんの奮闘の日々。

テレビ化も映画化も厳しい道のり

2020年に完成させた、映画『オキナワサントス』について、私は当初からドキュメンタリー映画にする前に、ある程度尺の長いテレビ番組として製作したいと考えていた。映画だけでは、ブラジルの日系移民に関するストーリーは強く関心を持つ人にしか届かず、広く一般には届かないのではないかと思ったからだ。より多くの、不特定多数の人たちに、ブラジルに渡った日本人たちに起きた出来事を知ってほしかった。

2024年、ブラジル政府による日系社会への公式な謝罪を引き出すという役割を果たした

また、テレビ番組化によって製作費やギャラが得られることも期待していた。さらに、プロデューサーがいない場合、番組制作と同時に取材素材の権利まですべて持っていかれるケースもあり、個人の自主製作だけでは限界があると考えていた。

ブラジルでの一年間の滞在を終えて帰国後、民放やNHKに企画を提案し続けた。しかし最初から反応は厳しかった。そもそも南米ブラジルで起きた戦時中の強制退去事件自体が知られていない。番組にするには地理的条件や時代背景の説明に多くの尺を割かねばならず、短い番組では説明だけで終わってしまう。一方で長い尺の番組枠は用意されていないとも言われた。さらに、ブラジルの近現代史に関しては視聴者のみならず、プロデューサーや私自身も十分な知識を持っていなかった。

ある日、友人が勤める民放局へ一緒に企画を持ち込んだ。社内ではなく近くのカフェで待っていたところ、資料を小脇に抱えたプロデューサーが現れた。企画のサンプル映像を見せて説明を始めたが、途中で、「君はブラジル移民のことをやっていて、周防大島の移民も知らないのか」と叱責された。それはハワイ移民の話だと指摘すると、プロデューサーは不機嫌になった。私の指摘の仕方が雑だったかもしれないが、関係のない話を持ち出され、説教じみた口調で言われたため、遠慮ができなかった。結果として、間を取り持ってくれた友人の顔もつぶすことになり、その局での番組化は完全に消えた。その後、他の二局にも売り込みを行ったが、ブラジルということで反応は鈍かった。

※製作と制作の使い分けは映像業界の慣例に従っています

Yahoo向けの追加撮影を行う

そんな中、友人からYahooがドキュメンタリーのオリジナルコンテンツを始めるという話を聞いた。そのパイロット版に参加することになり、ギャラは少なかったが、ブラジルへの渡航費程度のギャラは支給された。十分ほどの短編を制作し、Yahooに納品する形だった。加えて、撮影素材の権利は作り手に戻されるという、これまでにない条件だった。通常テレビ局が興味を持ったとしても、同じ素材を使って他局で番組を作るのは困難だった。しかしYahooの場合、契約は私とYahooの間で完結し、素材の権利も保持できた。つまり、Yahooで短編を作った後、素材を活用してテレビ番組や映画に展開することが可能だった。

Yahooの担当者と電話やオンライン会議を重ね、比較的すぐに撮影が決定。2018年3月、ブラジル沖縄県人会の中で謝罪運動の機運が高まりつつあったこともあり、現地取材を行った。サンパウロのアクリマソン公園近くに宿を取り、二ヵ月ほど滞在してYahoo向けの追加撮影を行い帰国した。

この謝罪運動を取り上げた素材を携えて、再び民放やNHKを回ったが反応は変わらなかった。国内ではブラジル移民の話題に関心が薄く、海外の国際ドキュメンタリー映画祭やNHK、韓国や台湾などの国営放送が集まる企画マーケットにも出したが、賞金獲得の一歩手前で落選した。

余談だが、映画完成の年、2020年には世界最大のドキュメンタリー映画祭IDFAのフォーラム部門のスタッフから「ブラジル移民の企画に興味があるので応募してほしい」と連絡が来た。海外での関心の高さに比べ、日本では移民問題に対する無関心が際立っていたが、すでに映画を作っていたので見送った。

NHK BS1スペシャル『語られなかった強制退去事件』への反応

話を戻すと、企画マーケットで私のプレゼンを聞いたNHK関連会社の人が、企画を拾い上げてくれた。ドキュメンタリージャパンという番組製作会社のプロデューサーの橋本佳子さんに協力を仰ぎ、実現までは紆余曲折があったものの、2019年12月、NHK BS1スペシャル枠で『語られなかった強制退去事件』として放送された。映画と違い、テレビ番組では視聴者との直接的なやりとりはない。しかし、放送後にTwitterやブログで寄せられた視聴者の反応は興味深かった。特に、ブラジルでは日系人がマイノリティであるために、戦時中の出来事について声を上げにくかった背景が、旧植民地の台湾や韓国における戦後の補償問題と重なるという意見があった。こうした声は、番組を完成させたからこそ得られた予期せぬ反響だった。

数ヵ月後、コロナの影響が本格化し、2020年4月頃から仕事が激減。図書館でのリサーチすらままならない状況だったが、撮影素材の権利だけは私に残っていた。社会全体が停滞する中、精神的な健康を保つためにも、映画の制作に取り組むことにした。

結果として、『オキナワサントス』は自主製作でと踏み切った。ただし、これまでの自主製作とは異なり、Yahooのネット番組とNHKのテレビ番組を経たことで、素材の整理がうまくできており、制作体制が整っていた。かつては編集者と共にラフカットを作成し、信頼できるプロデューサーの意見を聞きながら肉付け・修正を重ねていたが、コロナ禍ではそれも難しく、オンラインで数名の友人に試写を行ったのみだった。編集が九割方進んだ状態で東京フィルメックスに応募したところ、コンペ部門に選出された。

そこから手弁当で英語字幕をつけ、仕上げ作業を行い、2020年11月に映画『オキナワサントス』として公開することができた。この映画は日本国内よりも、むしろブラジル向けに作った。制作前から、ブラジルにこそ需要があると判断していたからだ。特に、2018年の追加取材中に、沖縄県人会がブラジル政府に対する謝罪運動を始めたことから、この映画が運動の一助となればと思っていた。東京フィルメックスでの上映後、南米最大のドキュメンタリー映画祭「É Tudo Verdade」のディレクター、アミール・ラバキル氏にサンプルリンクを送ったところ、翌日に「うちで上映したい」と返信が届いた。ポルトガル語字幕制作のため、英語ダイアログリストの提出も求められた。

ブラジルでは物事の進行が遅いことが多いが、関心のある人物の反応は非常に速い。その実例となったのがこの時だった。

南米での初上映は2021年4月。パンデミックの影響で一部を除きオンライン上映となったが、インターネット上には視聴者の感想が現れ始めた。ポルトガル語だけでなく、英語圏の南米研究者の声もあった。元沖縄県人会長の島袋栄喜氏にも作品を伝え、関係者の一部が視聴したが、広くは届かなかった。

その後、ブラジル沖縄県人移民研究塾の宮城あきらさんから「どうにか上映できないか?」と相談を受け、映画祭から提供された字幕データを基に、宮城さんのアシスタント的存在の嶺井由規氏の協力でポルトガル語字幕付きの映像データが完成。2023年からサンパウロ各地で上映会が始まり、最終的に八ヵ所で約3000人がこの映画を見てくれた。これが謝罪運動の加速につながった。

さらに、この映画は沖縄県人会から謝罪審議委員会へ証拠資料として提出され、委員長のアルメイダ氏も視聴。結果的に、2024年7月25日の、ブラジル政府による謝罪表明へとつながった。

映画が国を動かすことができる――。自主製作では不可能だと思っていたが、この経験を経て、それが可能だと信じられるようになった。

(つづく)

まつばやし・ようじゅ 福岡県出身。ドキュメンタリー映画監督。戦後もタイ・ビルマ国境付近に留まった未帰還兵を追った『花と兵隊』(2009年)でデビュー。『祭の馬』(2013年)は、2013年ドバイ国際映画祭〈ドキュメンタリー・コンペティション部門 最優秀作品賞〉を受賞。2020年、戦時中のブラジル・サントスからの強制退去を描いた『オキナワ サントス』を発表。著書に『馬喰』(河出書房新社)など。現在は沖縄在住。

バックナンバー