リニア問題を追っているジャーナリストの樫田秀樹さんは、計画当初からその問題点を指摘してきた。指摘する問題は言うなれば、多くの人が抱く巨大プロジェクトに関する単純な疑問だ。「地下水脈を断ち切るのでは?」「大量の残土をどうするのか?」「電磁波の影響は?」――JR東海は、計画を実現するためには、こうした疑問に答える義務があるはずなのだが、なぜか向き合おうとしない。計画沿線の住民たちの不安・不信は、〝国策〟の前に無視されているかのようだ。当初2027年開業の予定を2034年開業と突然変更した〝リニア計画の今〟を伝えてもらった。

「打つ手がありません」

2034年以降に、東京(品川)―名古屋間286キロを40分で結ぶ。これがJR東海のリニア中央新幹線計画だ。2011年から計画の住民説明会を始めて以来、参加者たちは、「騒音や振動のレベルは?」「ルートの86%もトンネルでは、どこかで地盤沈下や水枯れが起きるのでは?」「電磁波の影響は?」とJR東海に対して問いただしてきた。

しかしJR東海は、判で押したように、「工事による影響は環境基準値内に収まる」「しっかり工事をするので心配ない」と回答してきた。

だが2024年、計画ルート沿線住民の懸念は現実のものとなった。

各地で水が枯れ、地盤沈下が始まり、酸欠空気が湧いたのだ。

JR東海も「打つ手がありません」と白旗を揚げつつ、それでも「工事は進めたい」と言う。その姿勢に当然のことながら批判が集まっている。

2024年はリニア計画沿線の住民にとっては忘れられない年になった。

まず3月下旬。JR東海は計画当初から掲げてきた「リニア27年開業」を、突如「34年以降」と訂正した。27年開業を想定し、住民を立ち退かせての開発計画や企業誘致を図ってきた自治体にすれば梯子を外されたようなものだ(この詳細は本稿では割愛)。

5月。全国のマスコミは岐阜県瑞浪[みずなみ]市の大湫[おおくて]町に殺到した。地下130メートルで行われていたトンネル掘削工事が地下水脈を絶ち切り、町の水源(溜め池や井戸)の14ヵ所(その後、17ヵ所に拡大)で減渇水を起こしたのだ。

大湫町は江戸時代には中山道の宿場町として栄えていた。水に恵まれ、住民は現在も井戸や溜め池を日常生活に利用しているが、その一つである共同井戸の「天王様の井戸」が完全に干上がった。300年間枯れなかったと言われる井戸である。

その一つ、300年も枯れなかった共用井戸「天王様の井戸」も干上がった

ピンポイントでの予測は無理にせよ、リニア工事による減渇水は、リニア問題に関わる市民団体の中ではとっくに予測されていたことだった。

JR東海が、計画沿線の1都6県(東京、神奈川、山梨、静岡、長野、岐阜、愛知)で環境アセスメントの手続きを始めたのは2011年。その時点で、リニア・ルートの7分の1(約43キロ)はすでに完成していた。1997年からリニア走行実験を展開していた山梨県のリニア実験線がそのまま本線を兼ねることになったからだ。

その実験線では、建設中の90年代から各地の沢や川の流量が減り、あるいは枯渇した。枯渇から20年、30年経っても水は元に戻らず、山梨県上野原市では「あんなに魚がいた川が……あの水を返してほしい」と訴える住民に、私は何人も会った。

時速500キロで高速移動するリニアは、ほぼ直線状にしかトンネルを掘れない。どうしても地下水脈は絶ち切られる。計画沿線付近で同じことが起きることは容易に想定できた。

リニアのトンネル工事の影響で一滴の水も流れなくなった

掘削と陥没の因果関係は?

JR東海は大湫町の減渇水と工事との因果関係を認めた。だがJR東海が認めていない地域でも減渇水は各地から報告された。愛知県春日井市では田んぼの水源であった湧水が完全に枯れ、長野県大鹿村からも地下水位が下がったとの報告があった。

問題は減渇水にとどまらない。

8月中旬。リニア問題を考える市民団体のメンバーAさんから、早朝連絡が入った。

「目黒川(東京都品川区)で気泡が湧いています!」

すぐに目黒川に直行すると、確かに川面の数ヵ所からプク、プクと気泡が湧いていた。

100メートルほど離れた場所には、JR東海が建設した立坑「北品川非常口」(深さ約90メートル)がある。ここを起点に2021年10月21日、JR東海は直径14メートルの掘削機「シールドマシン」を発進させた。

シールドマシンは前面に大根おろし器の刃のような数百個のカッターを備えた回転盤を持ち、その刃先から土を柔らかくするためのシェービングクリーム状の気泡剤を噴出し回転しながら掘削をするが、気泡剤の中の気体成分が地上に漏れてくる。

リニアでのシールドマシンも直径14mとやはり巨大サイズだ

原因は地下を掘削するシールドマシンだった

なぜそれが問題視されるのか。

Aさんは、2018年に違う川でも同じ気泡を確認している。

ネクスコ東日本と中日本、そして国土交通省が手掛ける千葉県、埼玉県、東京都を円弧状に結ぶ高速道路「東京外かく環状道路」(外環道)。未完成の東京工区でシールドマシンが使われたが、このとき世田谷区の二級河川「野川」で気泡が湧いた。これを市民団体「外環ネット」が採取し、その酸素濃度を測定したところ、人が吸引すれば数分で死に至る6%しかなかった(通常21%)。これは、薬剤中の空気が地上へと向かう途上で土壌中の鉄分が空気中の酸素と結合し、地上に出るときには空気が酸欠になるためだ。

「野川は夏には子どもたちの遊び場なんですよ。ブクブクの気泡に興味を示して近寄ったら危ない。私たちは工事中止を求めたが、ネクスコ東日本はそのまま工事を進め、20年10月18日、同じシールドマシンの掘削が原因で、全国報道された、あの調布市での生活道路の陥没が発生したんです」(Aさん)

それと同じことが起きたのだ。私は工事を請け負う熊谷組に連絡をし、「酸素濃度の計測は?」「因果関係の有無が判るまで工事の中断はしないのか?」と質問したが、熊谷組は「答えられない」としか言わなかった。

結局、JR東海は掘削を続けた。ただし10月上旬にJR東海は気泡を採取し、「酸素濃度は4%」だと公表した。

「東京外かく環状道路」のトンネル工事が原因で、生活道路が陥没した

また気泡が湧いた

10月22日朝6時。東京都町田市小野路町に住むMさん(80代男性)は起床後、庭先に出て驚いた。地面から水と気泡が湧いている。

「水道管が破裂したのか?」

Mさんの連絡を受けた市水道局職員は数時間後にやってきたが、塩素反応がなかったことで「地下水です」と判断した。

なぜ地下水と謎の気泡が湧いたのか。数時間後、市民団体「リニア新幹線を考える町田の会」のメンバーが来訪。メンバーのひとりは、リニア工事のための立坑「小野路非常口」から発進したシールドマシンがMさん宅から数十メートルの距離にあることから、JR東海と施工業者である安藤ハザマの現場事務所に「すぐに現場に来るように」と電話を入れた。

「町田の会」の奥村憲雄さんはこう振り返る。

「彼らは現場で水は採取しました。しかし、気泡は採取せず、その場で地上5センチとか1メートル50センチとかの普通の空気に希釈された状態での測定をして『問題なし』と結論付けました。私たちは『気泡も採取して』と訴えましたが聞き入れてもらえませんでした」

JR東海はその日のうちにシールドマシンの稼働を中断した。目黒川と違い、人が住む庭先に酸欠空気が出たのはさすがにまずいと判断したと推測する。

それでもマシンからの圧力を受けた気泡剤が残っていたのか、私が訪れた翌23日でも地下水と気泡の湧出は収まっていなかった。Mさんは不安な気持ちを吐露した。

「なんで私の庭に突然、地下水と気泡が出るのですか。一番怖いのは、JR東海が私に何の説明もしてくれないことです。怖いです。もし酸欠空気が家の中に入ってきたらと思うと……」

翌24日の午前中も気泡は出ていたが、「町田の会」は「気泡が出ているうちに」とペットボトルに気泡を採取し、酸素濃度を測定。すぐに私に連絡をくれた。

「たいへんです。酸素濃度が1%しかありません!」

Mさんはこの結果に青ざめた。

地盤沈下が起きている

減渇水が大きく報道された大湫町では、地下水が抜けたためなのか、地盤沈下が始まった。

沈下が激しいのは町の「消防センター」周辺で、2024年9月で3.7センチ、10月で4.9センチ、11月で5.6センチと毎月1センチのペースで沈み、2025年5月には11センチを記録した。私は市から許可を得て消防センター内に入り、床にガムテープを置いてみたら、ガムテープはコロコロと部屋の片隅へと転がった。民家でも家の土台が地面とずれたりしている。道路には亀裂があったりする。

消防センターに隣接する田んぼでは2025年5月から水を引き込んでいたが、地盤沈下の進むセンター寄りに水が集まるため、耕作者は急きょ、水を食い止める畔をこしらえていた。だが7月にここを訪れたフリー記者の井澤宏明氏が確認したのは、田んぼが不等沈下したことで水の張りが不均等になり、生育不良の稲が目立っていたことだった。

JR東海もこの状況を指をくわえて見ていたわけではない。

2024年5月29日から、大湫町で土を固める薬液注入を開始したり、急硬材を混ぜたセメントでトンネルの周りを厚さ3mで覆うカバーロックを実施した。だが、トンネル外周部で場所により水圧のばらつきが確認されたことで、「このまま対処工事を進めては、将来的にトンネルが損傷するリスクがある」との判断で中断。そして――。

2025年6月3日。岐阜県瑞浪市大湫町のコミュニティーセンター。数十人の住民を前に、JR東海の現地責任者は「打つ手がありません」と白旗を揚げた。地盤沈下はあと20センチ進むだろうとの予測も公表した。

それでも「代替水源から水を引くので、工事を進めたい」との表明に、住民らからは「まずは原状回復だ」「美味しい水を返せ」との批判の声が飛び交った。

隣接する田んぼでは、建物側に水が寄りすぎることから、水をせき止めるための畔(写真真ん中)を急ごしらえしていた

工事再開

大湫町での工事は再開するのか?

住民の理解が得られなければ到底再開できるものではないはずだが、住民のBさんは「私たちの理解が得られたとして、工事再開するのでは」との不安を隠さない。

というのも、2025年1月23日、気泡の湧出で工事中断となっていた町田市で、JR東海は「地権者Mさんの了解を得た」として工事再開に踏み切ったからだ。

その一報を聞いた私はすぐにMさんに「本当ですか?」と尋ねた。

「私は再開の承諾など一切していません!」

「町田の会」のメンバーもこの件でJR東海と話し合いをもったが、このときJR東海の担当者は「Mさん宅に伺い工事再開についての説明を行った。このときにMさんから了解を得たと捉えた」と説明した(傍点筆者)。

気泡の発生後、ただの一度も被害者たる自分と膝を突き合わせての話し合いもしていないJR東海の露骨な住民軽視の姿勢にMさんは憤りを隠さない。

ただし、このような住民軽視の判断は大湫町では難しいと私は思う。ひとつには、町田市では被害者はMさんひとりだけだったが、町全体が被害を受け、全国報道されたことで世間の目が見ているからだ。

「でもね」とBさんは私に語った。

「今後の『地元対策』次第では、最初は激しく反対しても、そのうちに、櫛の歯が欠けるようにひとりまたひとりと反対を口に出さなくなり、なかには『国の発展のために』と積極的賛成に回る人も出たりして、地域で分断が始まらなければいいんですが……」

そうならないようにと、Bさんは住民組織を結成し、賛成、反対を超えてリニア問題を学ぶことから問題の本質を共有したいとの抱負を語った。

6月以降、JR東海は沈黙を続けている。工事再開のために何かを打ち出してくるのは間違いない。大湫町の生活水は守られるのか。注視しつづけるしかない。

(了)

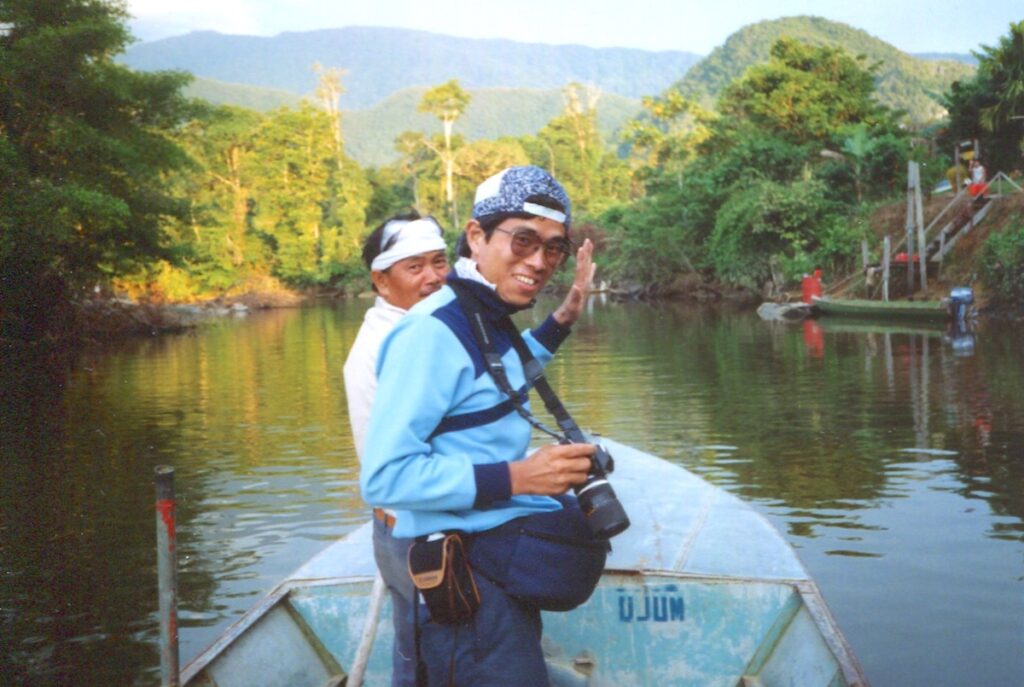

かした・ひでき 1959年、北海道生まれ。オートバイの旅に魅せられ、大学在学中にサハラ砂漠横断、卒業後はオーストラリア大陸を旅する。以降、ソマリアの難民キャンプ、マレーシアの環境保護団体での活動に参加。ボルネオの熱帯雨林伐採の実態を伝える記事でジャーナリスト人生をスタートさせる。1997年、ハンセン病のカミングアウトを描いたルポ「雲外蒼天」で、第1回週刊金曜日ルポルタージュ大賞報告文学賞を受賞。98年、車いすの少女の中学校普通学級入りを目指した闘いを描いた「自分に嘘はつかない」で、第3回週刊金曜日ルポルタージュ大賞佳作を受賞。著書に『「新しい貯金」で幸せになる方法』(築地書館)、『自爆営業』(ポプラ新書)、『悪夢の超特急 リニア中央新幹線』(旬報社。第58回日本ジャーナリスト会議賞受賞)、『リニア新幹線が不可能な7つの理由』(岩波ブックレット)、『世界から貧しさを救う30の方法』(合同出版。編著)など。近くリニア計画の問題点を浮き彫りにする『最新報告 混迷のリニア中央新幹線』(旬報社。1980円=税込み)が発売される。

バックナンバー