「地名の通りこの辺りは一帯に林が続いていましてね」

神奈川県大和市の小田急江ノ島線南林間駅まで車で迎えに来てくれた石川琢馬(81歳)は、住宅地を走る道すがら、1960年代の風景をそう説明した。

「宅地化がどんどん進んだのはそのあとです。米軍の厚木基地が近いから基地従業員の人たちが数多く住み始めたと聞いています」

小田原方面と江ノ島方面への列車が分かれる相模大野で乗り換えると、江ノ島線の駅名には東林間、中央林間、そしてこの南林間と似たものが三つ続く。戦前、小田急電鉄が「神奈川の軽井沢」をイメージして「林間都市」という開発プロジェクトに着手した。計画はしかし日中戦争から太平洋戦争へと時代が進むなか、中途半端なまま頓挫してしまう。実際に一帯のベッドタウン化が進んだのは戦後、高度成長期のあとだった。

ボーイズタウンOBの〝実家〟

車はやがて小ぢんまりとした平屋の家屋前に止まった。「聖ヨゼフ寮」という施設名は掲げられていない。かつて約8千坪もの広大な林に囲まれて建っていた日米混血男児向け養護施設「聖母愛児園分園・ファチマの聖母少年の町(ボーイズタウン)」の名残は、住宅が立て込む一角にあるこの一軒家だけになっていた。石川は学生バイトだった時代から約60年、この家屋の住み込み管理人を務めている(建物は旧ボーイズタウンの敷地内で過去二回、移転したという)。

神奈川県庁や民間福祉施設の職員として本業は別に持ちながら、結婚生活も子育ても、ボランティアとしてこの家に住みながら続けたのだ。

「就職をきっかけに約3年、外で生活しましたが、その間に少年の家は閉鎖。寮としてつくられたこの家は、行き場のない卒園生が常時何人か、自主管理みたいに暮らす場所になってしまい、誰かが管理しなくてはだめだと戻って来たのです。で、現在に至ってます」

施設閉鎖から半世紀以上が過ぎ、さすがにここを住家とするOBはもういないが、それでも数年前までは折々に2~3ヵ月滞在する人もいて、聖ヨゼフ寮は身寄りのないボーイズタウンOBの〝実家〟であり続けた。毎年6月には同窓会的な集いも開かれている。

聖母愛児園はこの夏、横浜都市発展記念館による特別展「戦後80年 戦争の記憶」が取り上げた戦争孤児・GIベビー養護施設のひとつだ。闇市を徘徊する浮浪児を「狩り込み」で保護したあと、児童相談所を経由して子どもを預かる施設が大半だったなか、旧外国人居留地の高級住宅地・山手地区においては、米兵との子どもを生み落とした街娼や米兵の夫に捨てられた日本人妻による赤ん坊の置き去りが相次いで、そういったGIベビーを救済する施設として聖母愛児園がつくられたことは前回の記事で触れた。

特別展を担当した同館学芸員・西村健によれば、現在も運営主体を変え児童養護施設として活動する聖母愛児園で、終戦直後の資料群が大量に見つかったのは20年ほど前のこと。それ以降、資料は思わぬ形で活用されることになったという。養子縁組でアメリカにもらわれていったベビーたちが現地で家庭を持ち、晩年を迎えるなか、そのルーツを調べたいと思い立つ当人や家族が増え、電話やメールによる問い合わせに対応する基礎資料になっていったのだ。2006年から22年にかけ毎年2、3件ずつ問い合わせが続いてきた。

「(米国に渡ったGIベビーやその家族には)自分のなかに日本人としてのルーツがあること、これは分かっていても、実はその詳しい過去のことを知らないので、ぜひ自分たちで何とかそのルーツを探し出して、そして、サプライズで(日本生まれの本人に)教えてあげたいと(略)。ところが(略)父親や母親側(GIベビーをここに預けた生みの親やその家族)からのお問い合せはいまだかつて、1件もありません。憶測ではありますけれど、その親たちは過去の事実を削除して、そしてその後の人生を送られてきたのではないのかなというように思います」

西村によるインタビューで、聖母愛児園の施設長・工藤則光はそう語っている。ルーツ探しをする本人や家族の中には来日して施設まで足を運ぶ人もいて、施設側から当時の書類や写真を示されると、多くの人が涙を流すという。

そこでふと思い出したのは、沖縄で5年に一度開かれる沖縄系海外移民の祭典「世界のウチナーンチュ大会」で、沖縄県立図書館が世界各国にいる移民家族からの相談に対応してルーツ探しに協力する事業だ。図書館の担当者によれば、とくに〝移民の国〟アメリカでは一族のルーツへの関心がとても高く、「ガーデニングと並んでポピュラーな国民的趣味になっている」という。聖母愛児園への問い合わせも、これと同じ〝ファミリーヒストリー〟探究の一環なのだろう。

周囲は〝敵国の人間〟としか見なかった

特別展『戦後80年』では前回触れたように、青木ロバァトというGIベビーだった人物の講演も行われた。米軍下士官と日本人女性との間に昭和23(1948)年に生まれたが、小学校入学前に父親が家族を捨てアメリカに帰国。残された母親はバーで働いてロバァトと6歳下の妹を育てようと試みたがままならず、妹は聖母愛児園、ロバァトは旧大和町(現大和市)にあったその分園・ファチマの聖母少年の町に入所することになった。

カトリック教会が取得した広大な敷地に少年の町=ボーイズタウンができたのは昭和29(1954)年。しかし、その計画は地元住民の猛反発を受けることになる。特別展にはそのときの地元陳情書が展示された。

「敗戦の結果として、我が国に生を享け、しかも孤児としての運命をおわされた所謂混血児に対して、我々は心からの同情を注ぐものであります」

そんな前振りをしながらも、陳情書の内容は痛烈だ。

然しながら静かにこれ等児童の将来を考える時、果して日本内地がその生活の場として最も適当でありましょうか。彼等が成人した時、その独特の血統的特性は容易に一般社会に融和し難いでありましょうし、又、これを受け入れる日本社会が、如何に努めるとは云え、人種的偏見より免れ難いことは、アメリカ百年の歴史がこれを雄弁に物語っています。殊にその数の極めて少ないことによって共に身を守る力も乏しいことを考える時、如何に小、中学校の義務教育に於いて、万全を尽くし得たとしても、就職、結婚等を通じて起る彼等一生の不幸は思うだに痛ましい限りであります。

あたかも混血児を思いやるような言い方で一方的な理屈を述べたあと、混血児らの施設は海外に設けるべきだとして、陳情書は施設開設に断固反対するのである。

それはここ最近、国内でも増殖し始めた排外主義の言い分も思い起こさせる。自分たちは混血児に同情するし偏見は持たないが、一般社会には残念ながら〝そういう人〟がいる。続く一文では、あろうことかアメリカで日本人移民が受けてきた差別の歴史を引き合いに出す始末だ。さらには混血児の多さでなく、真逆の少なさ(計約60人)を理由に挙げている。言わんとすることは「そんなに少人数ならば、自分の身を守るのもままならないだろう」という勝手極まりない理屈立てなのだ。

結局、カトリック横浜司教区の責任者による懸命の説得で、住民らは開設を受け入れたものの、ロバァトや石川の話では、その後も住民の冷淡さは変わらずに続いた。

混血児たちの地元小学校への入学・編入は拒絶され、ロバァトの場合は3年間、施設のバスに乗り横浜市中区の小学校に集団登校した。片道約一時間の通学。地元との話し合いで大和市の小学校に通えるようになってからも、施設の子は特殊学級に入れられて一般児童から隔離されたという。

周囲からの差別はボーイズタウンに入る前、母子3人で暮らしていた時期から感じていたものだとロバァトは語った。

「親父がいたころは、周りよりいい暮らしをしていたし、みんな親父のことが怖かったんだと思います。嫌な経験はほとんどなかったけど、親父がいなくなると手のひら返しがひどかった。子どもより大人たちですよ。妹と歩いていて唾を吐かれたことだってある。皆、敵国の人間ということで嫌だったんだと思いますよ」

単純に肌の色の違いでなく、敵国だったアメリカへの反感から嫌がらせを受けた──。本当にそんなことがあるものかと講演後に確かめたが、「間違いない。実際に『ゴーホーム』とか、そういった言葉を大人から言われた」とロバァトは強調した。子どもたちにいじめを受けたのも、その背景には各人が家庭で聞く親たちの会話がある。ロバァトはそう解説する。入学したばかりの小学校でいじめられ、泣きながら帰宅すると、それを見て母親も泣いてしまうのが常だったという。

それだけにボーイズタウンには、自分と似た子どもたちが大勢いて、ロバァトはようやく心休まる思いがした。食べものや着るものは米軍からの寄付物資が大半で、総じて豊かだった。二段ベッドの4人部屋に住み、規則正しい日々。面倒を見てくれる先生はカナダ人の宣教師で、ラテン語のお祈りも容易に暗唱することができた反面、宣教師も子どもも日本語はおぼつかなく、「外で話すとへんてこに聞こえる日本語で話していた」と振り返る。

広大な敷地の一角には、米軍関係者が重機でプールを掘ってくれ、子どもたちはとくに指導も受けないままみな水泳が得意になった。とくに体力に恵まれたロバァトは抜きん出た泳者になり、中学生時代には東京五輪に向けた選手育成の合宿に呼ばれるという話まで持ち上がった。ただしこの話は、いつしか立ち消えになってしまったという。

65年前の記事に潜む感覚

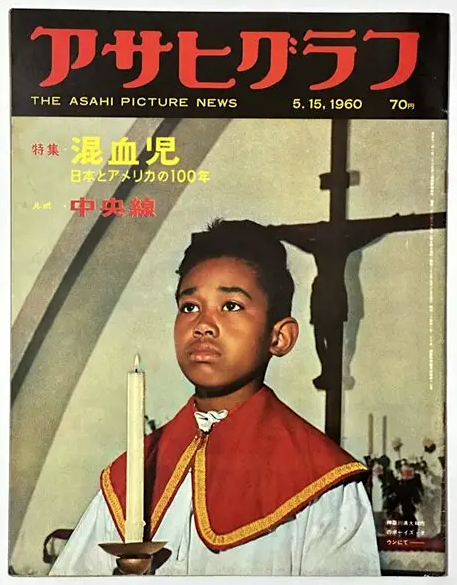

1960年5月25日号の『アサヒグラフ』では「混血児」と題した特集が組まれ、表紙にはカトリックの装束を着てろうそくを捧げ持つ礼拝時のロバァトの写真がアップで載っている。

記事の内容は、施設の概要や住民との摩擦を取り上げたルポルタージュだ。

黒人系、白人系、混血児と呼ばれる〝宿命の子〟たちのお祈りが行われている。

「てんにまします われらのちちよ ねがわくは みなのとうとまれんことを みくにのきたらんことを……」

その声は、静かに、悲しく、そして訴えるかのようだ。彼らの多くは父も母も知らないという。これが南林間にある混血孤児の収容施設〝ボーイズ・タウン〟をたずねた人々が、もっとも胸うたれる一つの光景である。

そんな書き出しの記事は後半部、施設のカナダ人修道士とのやりとりが中心となる。開所以来35人の混血児が養子にもらわれ出ていったが、黒人系の子どもはどうしても取り残されてしまう。将来、就職にも困難が予想されるため、ブラジルなどに農業移民として送り出すことも検討中、施設の畑で農業研修などを行って意欲を高めることも考えているのだと修道士は説明する。

こうしたブラジル移住構想は、エリザベスサンダースホームにおいては実行に移されたが、石川によればボーイズタウンでは結局、検討するだけに終わったという。

修道士は地元での小学校転入反対運動についても触れ、住民に個別に会ってゆくと誰も反対しないのに、PTAの会合では、みな反対論の前に沈黙してしまうのだと嘆いている。

私が気になったのは、記者による結びの文章だ。「あなたのお子さんが黒人混血児と並んで勉強するとしたら、あなたは平気ですか」。そう問いかけて〝問題の複雑さ〟を強調して終わっている。これが六十余年前の記者の感覚か、と正直呆れるが、まさにいま、そうした感覚が再び世に広まり始めていることに思いが及ぶのだ。

ロバァトによれば、彼は中学を卒業後、福島からの集団就職者に混ざって地元の自動車工場に職を得るのだが、どうしても独りぼっちになってしまう疎外感を埋められず退社してしまう。その後も車体工場で働いたり、トラックを運転したりして職場を渡り歩いたが、40代のとき、所属するタクシー会社で柄の悪い同僚らに絡まれてケンカになり、そのひとりにけがを負わせる騒ぎに遭遇する。当然また職を変えるつもりで準備したのだが、この会社の女性社長から「うちにいて頂戴ね」と思わぬ言い方で引き留められ、そのことに恩を感じ、以後その職場に腰を落ち着けることになった。

ロバァトの講演で印象的だったのは、あるときタクシーに乗せたひとりの男性客とのエピソードだ。「外国の方ですよね」と話しかけられ、問われるまま生い立ちを語るうちに、男性客は「止めてください」といきなり車を降り、ロバァトに土下座して謝罪したという。

ロバァトの壮絶な半生に衝撃を受け、彼を苦しめてきた日本社会の構成員として罪悪感を覚えたのか。講演後にそう問うと、乗車して短い時間のことだったが、ロバァトに横柄な口調で話していた、その態度への謝罪ではなかったか、彼自身はそう感じたという。いずれにせよ世の中にはこんな人もいるのだと語るロバァトは涙声になっていた。

自らへの視線が一生続く

この日の講演会場にもいた石川は「差別をずっと受けてきた人生、そんな思いがロバァトさんには強くあるのですね」という私の感想に、「ボーイズタウンのOBたち全員に、その思いは共通すると思う」と説明した。

「私なんかは付き合いが長いでしょう。色が黒いとか黒くないとか、そんなこととっくに意識しなくなっています。でもたまに一緒に外出して電車に乗ったりする。すると数人のグループにハーフがひとりいるだけで、車内の視線が一斉に集ります。ああ、彼の肌は黒いんだ。そこで初めてこっちは意識する。本人にしてみれば、そんな場面が一生続くわけですから、それはしんどいと思いますよ」

仕事がなかなか定まらない10代から20代のころ、行き場のないボーイズタウンOBは入れ替わり寮で暮らしていた。寮から仕事に通う人もいた。ロバァトの場合、職は転々としたものの、無職の状態が続くことはなく、寮には縁遠いほうだったという。

もともと寮はボーイズタウンの施設本体に隣接して建てられて、OBらは子ども用の食堂で一緒に食事を摂れていた。施設が閉鎖されたあとはアルバイトをしたり、仲間同士カネを融通したりして食費を賄っていたという。

寮の管理費はカトリック教区から払われたが、石川自身は一貫して無給のまま。30代、40代と年齢を重ねると、OBらも落ち着いて独立していったが、それでも何かしら窮地に陥ると、石川を頼って来る者は入れ替わり現れた。「プライバシーがあるから言えないけど、一緒に裁判所にいくようなこともありました」。ある程度の額であれば、金策の相談にも自腹で対応した。「いつか返してくれるだろう」と、気長に待つことにしてきたという。

寮の洗濯機で服を洗い、食事をして帰る。それだけの目的で毎週のように現れる人もいた。誰かと会うことを期待して寮に来て、連れ立って外出する人たちも。1943年生まれの石川は、ほんのわずか年少のOBらを常に見守ってきた兄貴分だった。

「(石川については)すげぇなあなたはって思う。滅茶苦茶尊敬してますよ、ありがとうございますって」

西村によるインタビューでロバァトはそう語った。悪口を言うOBなどいないはずだ、とも。

なぜそこまでして寄り添うのか。そう尋ねても石川は「とくに何にも考えていませんよ。人生なるようになる。みんなにもそう言うし、自分でもそう思っている」と照れたように口ごもる。

聖ヨゼフ寮についてロバァトは「なくなってほしくない。何とか寄付を集めて記念館として残したい」、そんな思いを抱くようになり、講演会でもそれを訴えた。ただ石川は寮の保存に関しても「なるようになるでしょう」と淡白だ。

ただ一点、私との間で意見が合ったのは、40代の若さで戦争孤児・GIベビーのテーマを追い続ける学芸員・西村に感じている頼もしさだ。

西村はボーイズタウン関係者十数名が集う同窓会に10年近く通い続け、ロバァトについてはNHKの取材を仲介して彼が望む妹の消息調査を実現した(妹はアメリカに養子にもらわれてほどなく病死したことが判明した)。

「歴史研究としてはあくまで文献調査が基本です。でも私は当事者の思いが聞けるうちは、それを伝えることに協力したいのです」

「戦後」の記憶が徐々に薄れるなか、次世代に現れた彼のような存在を本当に心強く思う。

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー