【タイトル画像】食事をとる戦争孤児たち 1946年8月、東京・板橋養育院幼少年保護寮で撮影。

写真提供=共同通信イメージズ

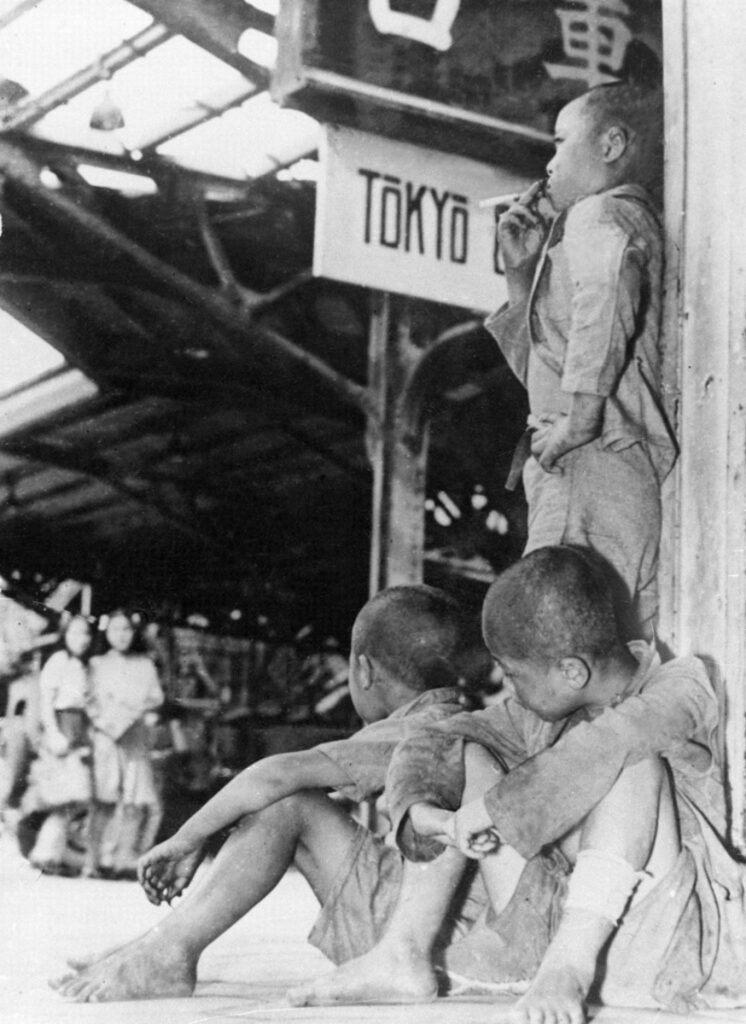

映画やドラマで描かれる戦後の闇市には、「狩り込み」と呼ばれる浮浪児の強制保護シーンがよく出てくる。逃げ惑う子どもらを次々捕まえてはトラックの荷台に乗せ、収容施設へと運んでゆく。正確に言うと、浮浪児はまず児童相談所に連れて行かれたあと、家族の状況や流浪の身となった経緯などをひと通り聴取され、そのうえで、親がいたり親族がいたりする場合はそうした引き取り手のもとに、行く当てのない子どもは官民の孤児施設(児童養護施設)に割り振られて送られた。

その晩年、「戦争孤児の会」を組織して同じ境遇だった人々と交流した金田茉莉の著作によれば、養護施設の良し悪しは千差万別で、暴力的な〝指導〟や劣悪な環境の記憶をトラウマとして引きずった人も多かったという。養育に必要な最低限の食料を確保できず、栄養失調で次々死者を出す施設も存在した。有名な当時の報道写真には、浮浪児らを罪人のように鉄格子のなかに閉じ込めた写真もある。

その多くは収容施設に送られた。1946(昭和21)年8月、東京駅で。写真提供=共同通信イメージズ

困難をきわめた孤児たちへの対応

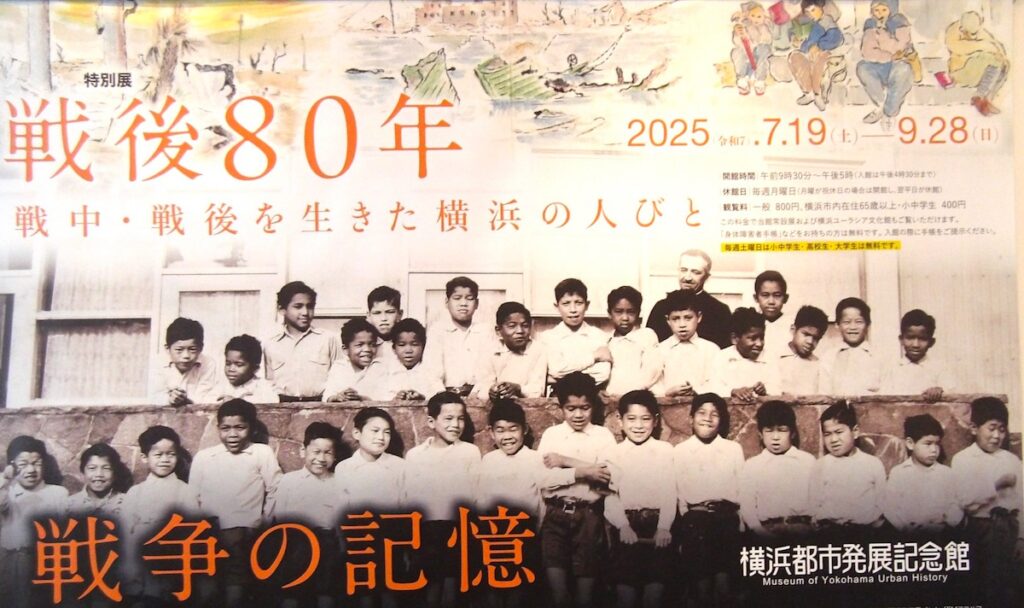

その意味で言えばことしの夏、横浜都市発展記念館の特別展『戦後80年 戦争の記憶』がスポットを当てた四施設は、敗戦後混乱期の記録類を今日まで保存、進んで公開する姿勢から判断して、優良な部類の施設だったことは間違いない。

そのひとつ、神奈川県藤沢市の旧海軍飛行場跡のあばら家に、横浜の路上から浮浪児を連れてきて保護活動を始めた「唐池学園」は、鶴飼正男という創設者自身が関東大震災で両親を失い孤児となった二十代の青年という点で、ユニークな施設だった。

戦後ふたりの浮浪児との同居から始まって、30人前後の孤児を常時養育する保護施設となった。施設長の鶴飼は昭和27(1952)年、戦後7年間の活動記録を『むぎめし学園』という一冊の本にまとめた。

施設は藤沢市内ですでに一度移転して二ヵ所目。海が見える小高い丘の上にあり、景観は申し分なかったが、台風が来るたびに「屋根はとび、板壁はふるえ、柱が悲鳴をあげて、こわくなる」安普請だった。収容する子どもは市内の小中学校や高校に通学、勤めに通う子や施設の畑を耕作する子どももいた。職員は計5人になっていた。

何でこの仕事に入ったのかとよく人に問われることですが、(私には)やはり特殊な動機がありました。

それは私が関東大震災の折の孤児だったということでした。あの時、本所被服廠跡(激しい火災旋風で、集まった約3万8千人もの避難民が焼死した震災の悲劇を象徴する避難場所)で両親と別れた私は養父母に拾われて育てられ成人したのです。

ですから戦争末期になって、戦災孤児が浮浪児化して巷に流れ出して来たことが、チラホラ新聞に出るようになったころから、彼らの一人や二人を我が子として育てようと思っていました。そうすることが、当時すでに故人であった、養父母の霊をもっともよろこばせることだろうと考えたからです。

しかしいざ保護活動に着手してみると、孤児たちとの生活は想像を超えた難しさで、愛情をもって三度の食事、温かい寝床を与えればいいだろうと思っていた〝甘い見通し〟はすぐに吹き飛ばされ、「愛情を愛情とわからせる」だけでも大変な苦労だったこと、十二~十三歳になって何ひとつ文字が読めず、そのことに激しい劣等感を抱く子がいること、かと思えばあまりに深く悪行にのめり込み、「不良の子を殺したくなる親の気持ち」にさえ共感を抱くこともあったと打ち明ける。

『むぎめし学園』の本の特徴は、そんな施設での日常を取り繕った美談にまとめることはせず、赤裸々に淡々とルポタッチで記録したことだ。

たとえば、ある時期の子どもたちの様子はこんなふうに描かれる。全身疥癬で体中膿にただれ、臥せっていた少年が快癒するとともに〝トンズラ〟してしまった。かわいらしい顔立ちの小柄な子だったが、ジャックナイフで人や動物を傷つけては快楽を覚える狂暴性を持ち、病床にいながら年長の子どもを顎で使っていたという。

また、何かにつけ「ちょっと稼いでくる」と半日ほど外出し、そのたびに何千円もの大金を持ち帰る〝スリの名手〟もいた。

かと思えば別の少年は、施設の資金繰りに四苦八苦する鶴飼に同情して「先生、稼いできてあげましょうか」と〝善意の援助〟を申し出た。

「悪いこと(犯罪)はしていない」と強調する彼の説明を詳しく聞いてみると、皇居前の広場を早朝見て歩くと、使用済みの避妊具がそこかしこに落ちているのだという。この子どもはそれを拾い集め、きれいに水洗いしたうえで、街娼の女性たちに売りさばいているとのことだった。

粗暴な物言いで見境なく人に嚙みついていたとある少年が、数ヵ月後にはすっかり大人しくなっただけでなく、豪快に見えていた性格が別人のように陰鬱に変化したケースにも鶴飼は驚かされたという。陽性か陰性か、いったいどちらが本来の性格だったのか……。

ある時には、施設にいて盗みを働いて逃げた少年が、八歳くらいの男の子を連れて戻ってきた。〝新顔〟を連れ帰ることにより、自分への叱責が弱まることを期待してのことだった。

ところがほどなくして鶴飼は、この〝新顔〟の子がとてつもない「ウソ」の常習犯であることに気づかされる。来客が携行したライターを盗んでおきながらいくら問い詰めても飄々としらを切り、ポケットを調べられライターが見つかって、ようやく観念するという調子。近所の女の子から所持金を脅し取り、その母親と被害女子の前に連れ出されても「オレにくれたんじゃないか」と、女の子を恫喝して押し切ろうとする。

そんな問題児の少年がやがて本名から年齢、施設に来るまでの経歴等すべてを偽っている疑いが浮かび上がり、追い出したりするようなことはないから、と鶴飼が説き伏せて、洗いざらい一切を語らせると、少年は物心ついたころから父親に物乞いをさせられていたのだと泣きながら打ち明けたのだった。

神社の縁の下に暮らしていたホームレスの父子。何らかの理由で父親がどこかに連行され、これを機に少年は東京の施設に入所したが、いつしか〝物乞いの子〟という少年の素性が施設内、そして学校でも知れ渡り、ことあるごとにそう侮辱されることに耐え切れず、少年は東京のこの施設を逃げ出したという。

「君が大人になったら、そんないやなことを子供がしなくってもすむようにするんだ」

思わぬ告白に胸を詰まらせた鶴飼が小さな体を抱きしめてそう説くと、少年は滂沱の涙を流し改心を誓ったという。

唐池学園はその後、昭和43(1968)年に神奈川県綾瀬市に移転、現在も児童養護施設として続いている。鶴飼正男から施設運営を引き継いで後任理事長となった息子・鶴飼一晴は昭和23(1948)年生まれ。自宅も兼ねていた唐池学園が藤沢にあった時代、入所者らと家族のように生活し、ともに成長した。

「昭和30年ごろまでは戦争孤児だった子どももいましたが、その後は親による虐待など、家庭の事情で入所する子どもが中心になりました。昭和30年というと私はまだ7歳。戦争孤児の人は10歳くらい年長で、思い出せる人もいるのですが、何しろまだ幼かったので、みんなでただ楽しく遊んだ思い出しかありません」

彼によれば養護施設の一般的な話として、卒園してからの子ども同士の付き合いはほとんどなくなるものだという。

「だいたいは、施設を出たらそれっきりですね。ごくまれに、生活に困って施設を頼ってくる人もいるにはいますけど、卒園生同士、昔を懐かしむ同窓会的な雰囲気はない。戦争孤児の人はとくに、一日も早く独立して出ていきたい気持ちが強かったんじゃないですか。今でこそ『入所』って言いますけど昔は『収容』って言って、何か刑務所か何かのようなイメージがありましたから。昔は戦争孤児、今は虐待のせいで施設に来る子どもが多い。国そのものは豊かになっても、子どもたちの問題はなくならない。戦争も虐待も、子どもたち自身の責任じゃないですよね。ただ個人的に思うのは、戦争で親を失った人のほうがいろいろと諦めがつけやすかったんじゃないのかな、ということ。親の問題が絡んでくるいまの子のほうが、割り切れない思いを引きずる気がします」

ことしの9月15日午後、横浜都市発展記念館に隣接するビルのホールを会場に、『戦後80年 戦争の記憶』の関連行事として「当事者が語る『GIベビー』の記憶」という講演会が行われた。講師として招かれたのは進駐軍下士官のアメリカ人を父に持つ青木ロバァトという77歳、日米ハーフの男性だ。

「こんなふうに人前で話をするのは初めてのことなので……」と緊張した面持ちで登壇したロバァトだが、記念館学芸員・西村健との対談形式で生い立ちや人生について語るうち、少しずつ硬さもほぐされてゆくようだった。

そう、今回の『戦後80年 戦争の記憶』の「戦後も続く子どもたちの被害」のコーナーでスポットが当たったのは、戦争孤児の子どもらともうひとつ、進駐軍兵士を父に持つ日米混血児、「GIベビー」と呼ばれた子どもたちの存在だ。さまざまな資料や写真の展示により紹介された計四施設のうち、「ボーイズホーム」と「唐池学園」は戦争孤児を救済する施設、あとふたつのカトリック系「聖母愛児園」(横浜市)と大和市に置かれた分園「ファチマの聖母少年の町」は両方とも、GIベビーに特化した保護・養育施設で、ロバァトはこの「少年の町」で育った人だった。

横浜にある四番目の外国人墓地

その肉声による回想を紹介する前に「聖母愛児園」について簡単に説明しておこう。設立は昭和21(1946)年9月。そのきっかけは、中区山手地区にあった「横浜一般病院」(明治期からの外国人向け病院、戦争中だけ日本語の病院名になり、戦後また「横浜ゼネラル・ホスピタル」という旧称に戻った)の玄関先にひとりの赤ん坊が置き捨てられ、病院内の一角に乳児院を設けたことだった。

山手地区は小高い丘陵部に洋館や外国人墓地などが建ち並ぶ旧外国人居留地の高級住宅街。猥雑な闇市が広がっていた野毛地区に戦争浮浪児がひしめいたのと対照的に、男親の米兵に捨てられた日本人妻や街娼らが、独力では養育困難な混血児をこの高級住宅街に持ち込み、外国人や富裕層の善意にその将来を託したのだ。

今回展示された聖母愛児園関連の資料には、設立時からの入園児のデータをまとめた「児童動静簿」もあるのだが、そこには氏名などの記載欄の右にある「退所理由」の欄にところどころ赤い十字架が書き込まれ、路上に放置されるなど劣悪な条件下から施設に来た幼児の中には、ごく短期間のうちに息絶えてしまった子も少なからずいたことが読み取れる。

横浜を舞台にした数多くの作品を描いている作家・山崎洋子のノンフィクション『女たちのアンダーグラウンド 戦後横浜の光と影』(亜紀書房)に興味深い記述がある。横浜には有名な山手の外国人墓地のほか、イギリス連邦出身者、中国出身者のための外国人墓地がある。そしてもうひとつ四番目の外国人墓地が人知れず根岸地区に置かれていて、墓地の性格は必ずしも定かでないのだが、1980年代から元教員らが調査したところ、ある一角に木製の小さな十字架がびっしりあり、それらがみな昭和20年代前半のものであることを突き止めた。米兵と日本人女性の間に生まれた嬰児の墓だった。

山手外国人墓地にこっそり置かれてゆく嬰児の亡骸が急増し、見かねた当時の墓地管理人が、独自に根岸の墓地に埋葬したのだという。地元の新聞記者とともにそのことを掘り下げようとする山崎の取材を、現在の墓地管理者である横浜市は〝地元での恥ずべき史実〟と考えてのことだったか、あからさまに妨害したという。

そんな著者と横浜市の攻防も含めて引き込まれる内容の本なのだが、占領下の横浜に産み落とされたGIベビーの大半は、そんな過酷な環境下でこの世に生を受けたのだ。

ただし一方では、聖母愛児園やその分園「ファチマの聖母少年の町」の施設や環境は、都市発展資料館の展示写真を見る限り、戦争孤児の保護施設よりはるかに清潔で豊かなものに映る。

GIベビーの保護施設と言えば、同じ神奈川県・大磯町に三菱財閥・岩崎家の澤田美喜が設立した「エリザベス・サンダースホーム」が有名だが、この施設の卒園生の証言でも、外部の子が「ギブミー・チョコレート」と舶来のチョコレートに憧れていた時代、自分たちは毎日のようにチョコや洋菓子を食べていたと語っている。

ちなみに保護したGIベビーの人数では、聖母愛児園がサンダースホームを大きく上回り、県下では最大規模のものだった。

そしてまた、この日の青木ロバァトの講演内容によれば、米兵の父親が姿を消したあと、ロバァトの母親は当初彼をサンダースホームに入れようとしたという。

「でもお袋に連れられてサンダースホームに行ったら、小さなトンネルを抜けた先に施設があるんだけど、そこにいた黒人の(血を引く)女の子がボクを見て『クロん坊来た、クロん坊来た』って言うんです。何でこんなことを言われるのか。ボクは絶対に入りたくないって駄々をこねたんです。そんなわけでボクは少年の町に行くことになりました」

聖母愛児園は修道院のシスターらが世話をする乳児院だったため、昭和30(1955)年、学齢期に達した男児だけを別途入れる「少年の町(ボーイズタウン)」がつくられた。ロバァトはその設立翌々年、9歳のときに入所した。まだ幼かった妹は、山手の聖母愛児園に行くことになった。

金田茉莉の著書などで浮かび上がる戦争孤児の生育環境と、青木ロバァトの話からわかるGIベビーの生い立ちにはいくつかの明白な相違点がある。もちろん各人育った施設などの差もあって簡単な一般化は出来ないが、とくに金田が強調したポイントに「晩年まで自分たちの体験をなかなか語れずにいた」ということがある。とくに浮浪児としての路上生活や親戚の家で〝厄介者〟として扱われた体験、あるいは養護施設での虐待じみた扱いなどについて〝他人に語らない〟傾向は多くの戦争孤児に共通するという。

その点で言えば、GIベビーだと一旦聖母愛児園やエリザベス・サンダースホームなどしっかりした保護施設の庇護下に入ったら、その後の生育環境は落ち着いたものになる。

ところが両者とも、成人して独立した生活を始めると、また境遇は一変する。戦争孤児の人は、自分から過去を明かさない限り〝普通の人〟として周囲に溶け込める。肌の色で否応なく識別されるGIベビーとは、その部分が大きく違っている。

つまりロバァトのような混血児は自身の出自・生い立ちを語ろうが語るまいが、外見からの差別は一生涯続くのだ。

ロバァトはそのことから抱くようになった日本の社会、人々への感情を、講演中ストレートな表現で語ったが、現状の日本の〝ネット風土〟から、そのことが苛烈なヘイト・バッシングにつながる可能性を否定できないので、ここではその具体的な言葉を記すのは控えておく。とにかく彼の77年の人生は、黒い肌による被差別体験の連続で、その苦悩が彼に付きまとい続けてきた。そのことはこの日の講演内容から確実に聴衆に伝わった。

ひとつ付け足すなら、展示された聖母愛児園関係の写真とファチマ少年の町の写真とを見比べると、前者には白人系の幼児も混ざるのに、後者はほぼ全員、アフリカ系の男児ばかりだとわかる。両施設では子どもたちを受け入れてくれるアメリカ人夫婦に、積極的に養子としての送り出しを進めてきた。年長者よりも年少者、男児よりも女児、そして黒人よりも白人という〝もらわれやすさの差異〟が子どもたちの世界にも厳然と存在したのである。

(つづく)

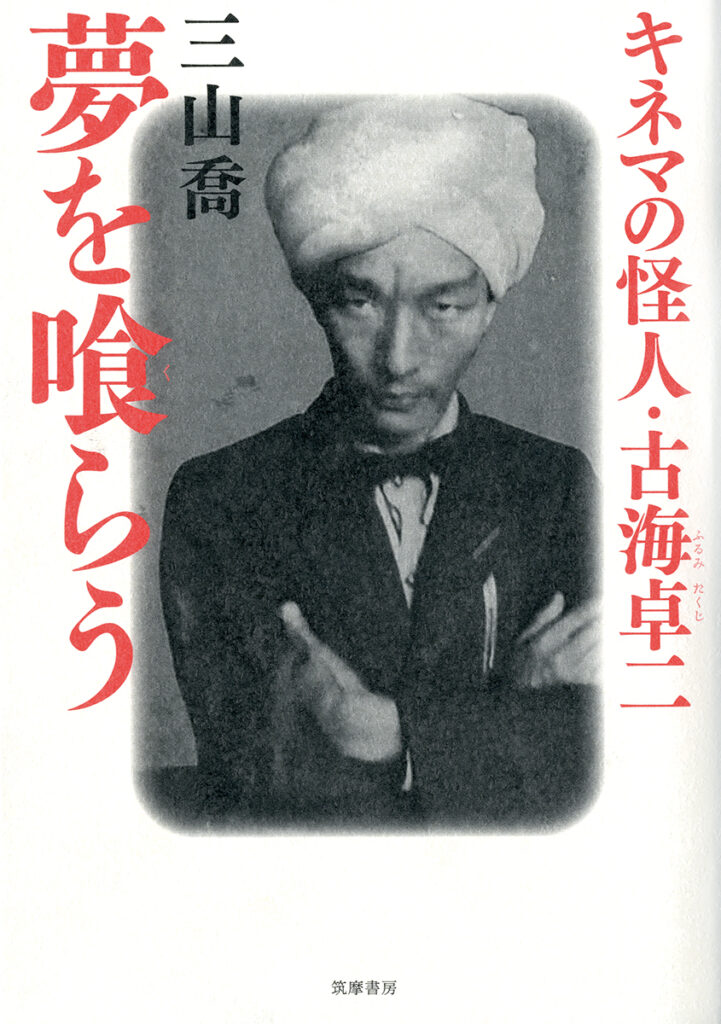

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー