お札と缶詰①

赤瀬川原平とアンディ・ウォーホルには、いくつもの共通点があります。

と言うと驚く人もあるかもしれません。

片方は億万長者の世界的有名アーチスト、片方は零円札を発行して、貨幣制度を破壊しようと目論んだ危険人物です。

零円札は、最初発行当時には一枚三百円、その後五百円で売買されました。当人は売買とは言っておらずたしか交換と言っていたと思います。

三百円、あるいは五百円と、その零円札を交換した人々は、その0円の額面価値しかないというか無価値なものに、三百円あるいは五百円を投じたということで、実に冗談のわかる人々だったといえるでしょう。

現金封筒(というものがかつてありました。今もあるのかもしれませんが、日常的にはとんと見ることはありませんね)に現金を入れて、零円札何枚と取り換えて下さいと申し込むと、やがて零円札が、希望の枚数現金封筒に入れて送られてきます。

もちろん、何枚あっても0円なんですけどね。

大日本零円札発行所、つまり赤瀬川邸(アパートの一室)には硝子製の瓶があり、そこに現金の入ったままの現金封筒が、おせんべ屋のおせんべのように折り重なって入れられていました。

「この封筒の中に現金入ったままなんですよね」

と質問したことがあります。

「時々ね、生活費に困って引き出したことはある。もちろん、あとでちゃんと戻しといたけど」

大日本零円札発行所は、日本国中のお札というお札を死蔵していくのが目的なので、それが当然のことなんでした。

赤瀬川原平の梱包作品というのがあります。カナヅチや鋏、ハンガーや扇風機、とかいろんなものが梱包されて作品になっていますが、それらの作品が売れたわけではなかったので、夏など暑くなると扇風機の梱包は解かれて、実用の扇風機として使われていました。

このへんの臨機応変に生活と折り合いをつける、というのが赤瀬川式で、私はそれをとても「好ましい」と思いました。

ですから逆に、梱包作品の扇風機が展覧会場では梱包されたまま、首を廻らせている様子というのも、同等に「好ましい」と私は思ったものです。

零円札が「発想」されるについては、

千円札事件というものが前提としてあったわけなんですが、そのまた遠因は1963年のことでした。

1964年の東京オリンピックの前年です。その年私は、都立高校全日制の受験に失敗し文京高校定時制に、ほとんど「無試験同様」で入学していたんですが、上野の都美術館で開かれていた「読売アンデパンダン」と呼ばれるめちゃめちゃ興味深い展覧会のことを、毛筋ほども知らないままでした。

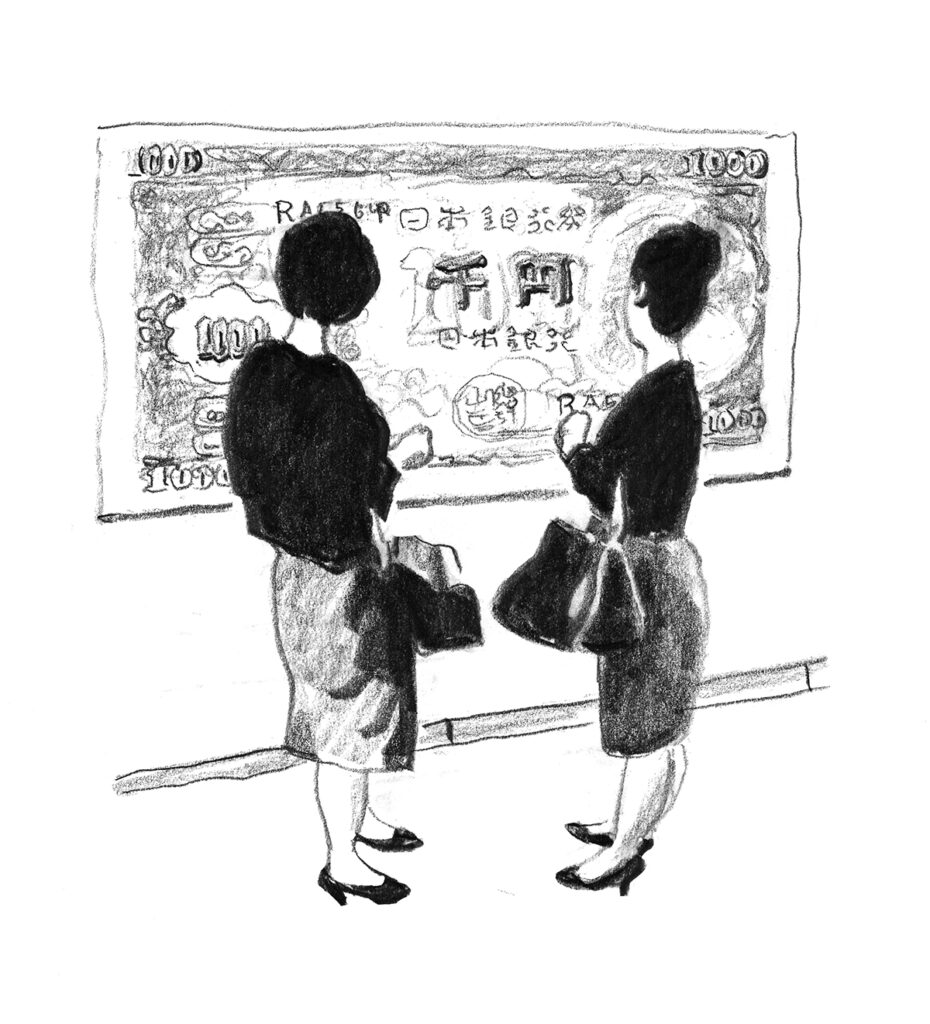

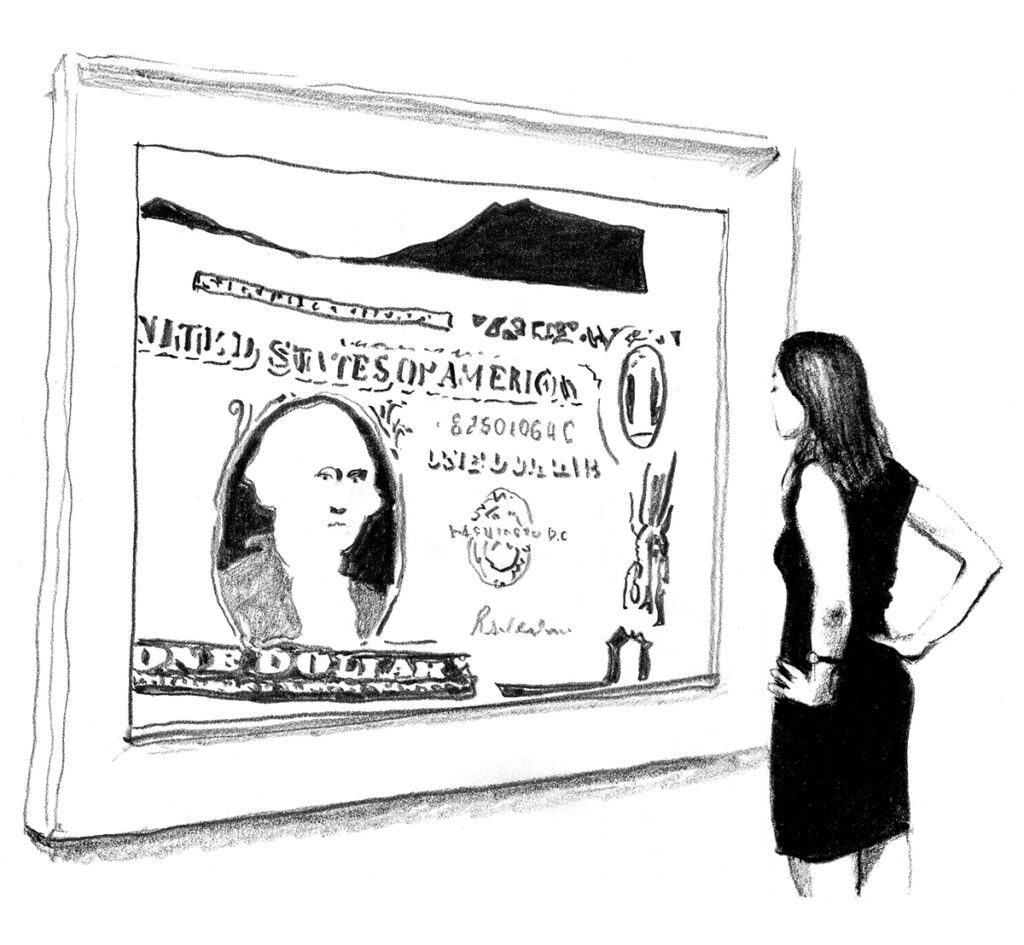

1963年3月1日の第15回読売アンデパンダン展の初日に間に合わせるために、赤瀬川原平は三ヵ月も前から制作に取り組み、24時間ぶっつづけでしゃがみ込んで、当時の千円札(聖徳太子のヤツ)をフスマ一枚くらいの大きさのパネルにソックリそのまま模写するという作品。「復讐の形態学(殺す前に相手をよく見る)」にかかりきりでした。

三ヵ月前となると、制作を始めようとしたのは前年、つまり1962年末のことだろうと思いますが、その頃ニューヨークでは、アンディ・ウォーホルが、1ドル札をキャンバスにプロジェクターで映写し、トレースしたものにアクリル絵の具で塗り込んだ作品をせっせと作っていました。

つまり、同じ時期に赤瀬川原平とアンディ・ウォーホルは「お札」を拡大して絵にする、ということを太平洋を隔ててやっていたわけです。

ただ、一方は千円札に鉛筆で方眼を書き込み、フスマ大の紙パネルに拡大した方眼を書き入れて、ルーペで見た細かい線の一本一本を正確に描き入れている。

一方はプロジェクターで映写された写真の、1ドル札の映像をトレースするという手順です。

千円札を二、三ヵ月かかって模写する間に、1ドル札をトレースして、絵の具を塗り込む作業は、長くかけたって一週間、いや三日もあれば終わるんじゃないでしょうか。

ウォーホル

は、イラストレーターとして成功した後、画家に転職したばかり。レタリングはグラフィックデザイナーでもあったウォーホルにとっては、朝メシ前だったでしょう。

しかし、赤瀬川原平もまた、装飾屋のアルバイトで習得したレタリングが、やはり職人はだしの腕前でした。二人の技倆面での比較だったら、断然、赤瀬川原平に軍配は上がると私は思います。

私は、二人の作品1ドル札と旧千円札が、並べられた展覧会というのが、開かれたら、どんなに見物だろうと思っています。

そうして、その二枚のお札の絵が、ほとんど同時期に描かれていたというのがおもしろいじゃないですか。

しかも

なぜお札を描いたんですか? という質問に対する二人の答えが、ほぼ同じように気のない調子になっているのもおもしろい。

二人とも、作品の「意義」を語るのにすこぶる無関心。赤瀬川原平は『全面自供!』っていうインタビュー本で制作の動機をこんな風に語ってます。

とにかく嫌なもの。すごく単純に思ったのは、とにかく百号ぐらいのキャンバスに、たとえばウンコをびっしり塗り込めるとか。でも、これはあまりにもナマだよね。ナマだし、何か別の主張が出ちゃう。それに近いことは何だろうと思って、無意味な馬鹿らしいものをもの凄く細密にその通りに描くって。たとえば「チョコレートのレッテルでもいいから、そういう何でもないものをもの凄く細密に描いたら馬鹿らしいだろうな」

と思ったというんですよ。無意味な馬鹿らしいものを描きたかった?

そして、アンディ・ウォーホルは、何故1ドル札を描くのか? 質問するとたいがい「お金が好きなので」と答えてたらしいんですよ。そうして、例のキャンベルのスープ缶のことは「いつもアレを食べてたから」と答えるのが常だったらしい。

この答え方、はぐらかしてるんではなく、本当にそう思ってて言ってるんでしょうが、もちろん、それだけじゃないだろ? と私は思います。

いろんな思いがあっただろうし、描きながらいろんな事を考えたに違いない。お札って何だろう? お金ってのはどういうもんなのか? とコドモのように、学者のように、二人は考えたと思います。

その考えてるコトを、すみずみまでコトバにできないくらいに広く深く考えすぎていてコトバにできないところが、二人に共通していたと思います。

赤瀬川さんの「ウンコをびっしり塗る絵」は、ウォーホルの「おしっこで描く絵画」ピスペインティングを即座に想起させますよね。変なところで妙な具合に、二人は似ているんです。

ウォーホルは、出世作で代表作でもあるキャンベルのスープ缶についても、この1ドル札についても、女友達のアイデアを、何ドルだかで買ったんだとも発言してます。

缶詰の話は次回にしますかね。

みなみ・しんぼう 1947年東京生まれ。イラストレーター、エッセイスト。本の装丁も多く手掛ける。単著、共著、多数。近著に『仙人の桃』(中央公論新社)、『私のイラストレーション史 ――1960-1980』(ちくま文庫)、『老後は上機嫌』 (池田清彦氏との共著、ちくま新書)など。