印刷物を芸術に

アンディ・ウォーホルのことは、アンディ・ウォーホールと覚えたものです。

外国人の名前の読み方は時代で異なる。

私が高校生の頃、ルーカス・クラーナハはルーカス・クラナッハだった。いつの間にかクラーナハということになっていて、納得がいかないけれども、しかたないクラーナハということにしました。

ウォーホルも同じ。

アメリカでゴッホのことをゴッホ、ゴッホいってると、

「咳でもしてるのか?」

と思われるらしい。

白樺派の人たちは、ゴッホのことをゴオホと呼んでいました。

まあ、私がクラナッハだのウォーホールだのと、頑なに昔の名前で呼んでたら「何だよゴオホって」と自分が言ってたのと同じことになる。

ちなみに、アメリカでゴッホと言わないのはゴッホと発音できないかららしい。

じゃあなんと言うかというと「バンゴ」と言う。晩ごはんかってーの。

冗談はともかく、私はポップアートと始まりの頃からの馴染みなので、第1回にとりあげたリキテンスタインも今回のウォーホルも好きな画家です。

そして、二人がまだ画家として駆け出しのころが好きで、格別の興味を持ってます。

駆け出しといっても、ウォーホルが画家になる決意をしたのは1960年、単純計算で32歳だし、その頃美術大学の先生だったリキテンスタインも37歳くらいになってます。

ウォーホルは、ベン・シャーンばりの独特なにじむ線(ブロッテド・ライン)で人気のイラストレーターでした。

しかしアメリカではデザイナーやイラストレーターと画家では、扱いに歴然とした差があって、クライアントに気に入られないと、何度もやり直しを要求されたりするしで嫌気がさして、画家になろう! と決心したらしいです。

1960年にウォーホルは、レオ・キャステリ・ギャラリーに見参して、リキテンスタインの絵に出会うことになるわけですが、一目見て、

「ヤラレタ!」

と思っただろう、と私は想像してます。

ウォーホルが持ち込んだ絵は、リキテンスタインのモチーフと丸カブリでした。

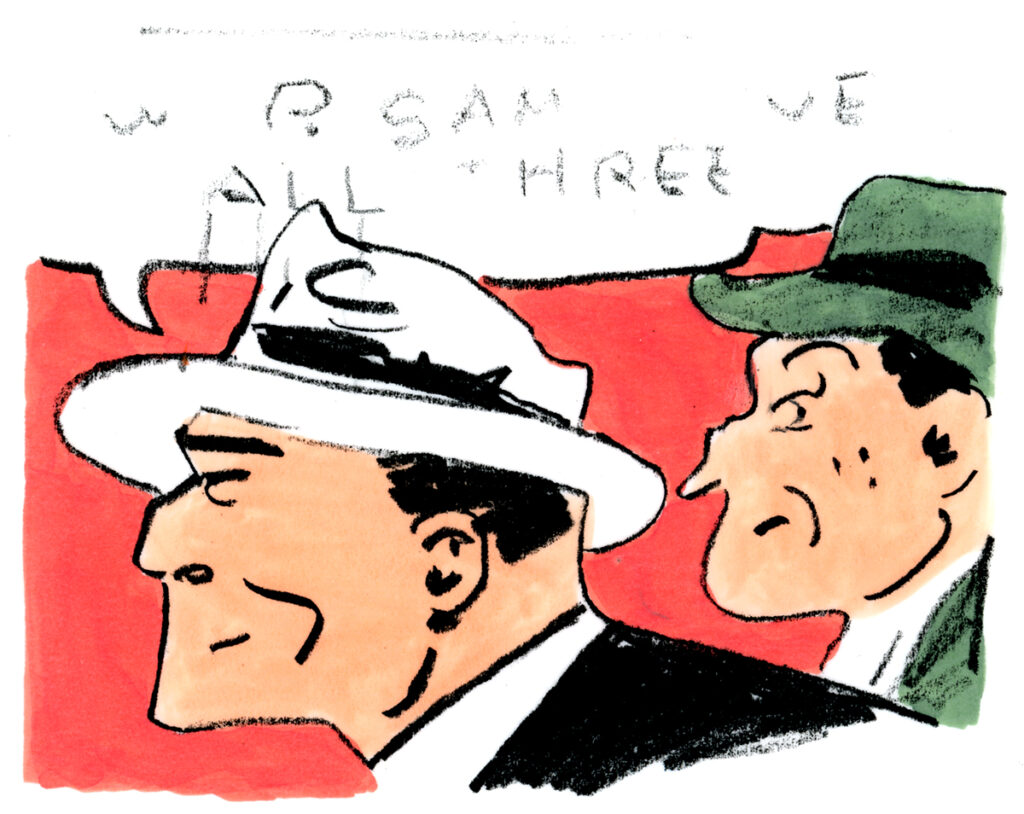

スーパーマンやバットマン、ディック・トレイシーなんかのコミックスをモチーフにした「ポップアート」だったんですが、おそらく憧れていたジャスパー・ジョーンズやラウシェンバーグなんかの「芸術家」っぽい画家の、タッチの雰囲気を残してそれらしくなっていました。

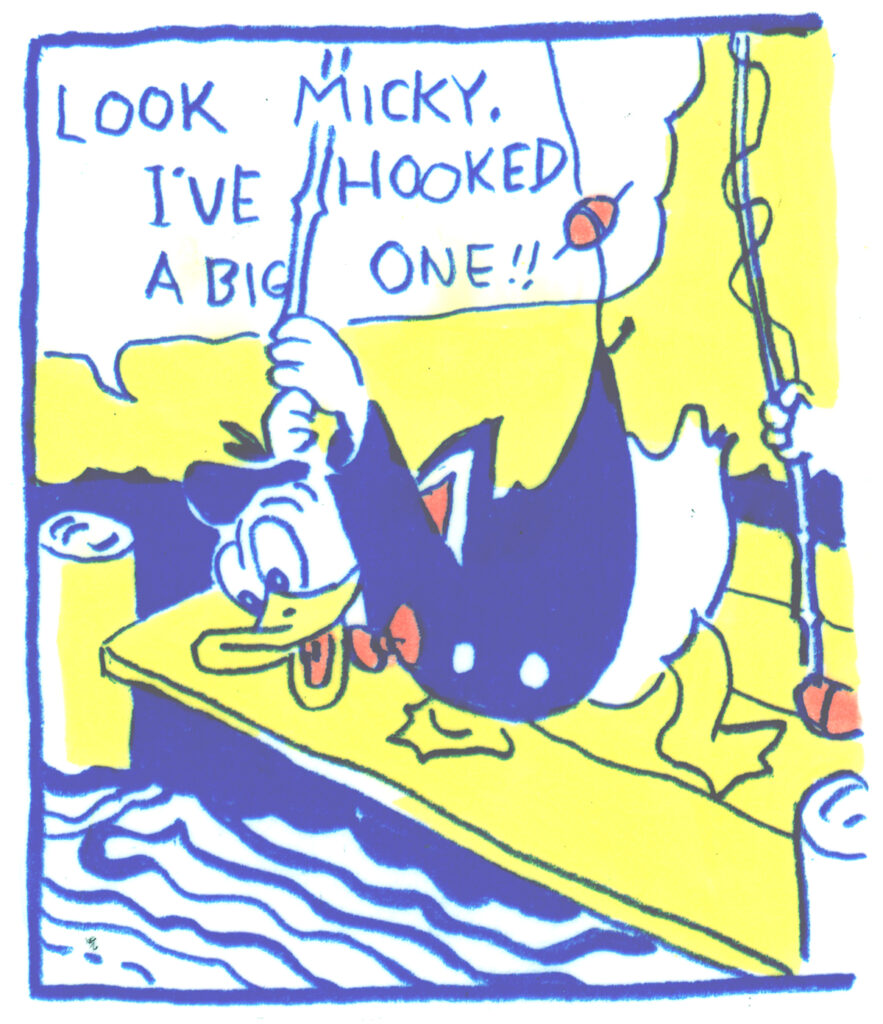

比べて、リキテンスタインの絵はまるで、ディズニーそっくりそのままみたいに「個性」を消した仕上がりのミッキーとドナルドだったんです。

しかも、びっくりしたのは、印刷のいわゆる「網点」(ベンダイ・ドット)までを、そっくりそのまま描いていることでした。

ウォーホルだって、おそらく網点のことは、気がついていただろうけれど、

「いちいちこれ描かないよな」

と思っていたと思う。

しかし、リキテンスタインの絵にはそれが描いてあった。その意味を、素早くその場で悟ったのは、ウォーホルの画家としての才覚が、リキテンスタインのそれよりさらに一枚上だった、ということかもしれません。

1960年時点のリキテンスタインの作品をすべてチェックしたわけじゃないですが、この時点で最も有名なのは〈見て、ミッキー〉っていうドナルド・ダックが、自分の釣り針を上着の裾にひっかけて、大物が釣れたと思い込んでるっていう、ディズニーのマンガを絵にしたヤツです。

これのどこに網点が描かれているかっていうと、ドナルドの白眼の部分と、ミッキーの顔面の肌色部分ていうほんの一部なんですよ。

下図のドナルドは、〈芸術家の部屋〉って後にリキテンスタインが自作に引用した絵の一部ですが、もう網点は省略してあります。

さすがのリキテンスタインも、〈見て、ミッキー〉を描いた時点では網点を一個ずつ描くのは

「タイヘンだろ」

と、思ってたんですかね。

しかし、まさにここが受けたわけで、以後はこのベンダイ・ドットがリキテンスタインの「個性」みたいなことになってしまった。

そうなったら対応しないとですから、網点部はステンシルにするとか、印刷の原点にもどって網のスクリーンをつかうとか、対処したと思います。

さらに、それ以外の部分もモチーフにした絵のそのままか? といったらそうではないので、「絵にする」ためにいろいろ変更しています。そもそもこの赤青黄の三原色の配色っていうのも、あきらかにリキテンスタインの工夫だろう、と私は思ってます。

この配色はつまりモンドリアンの三原色です。

描線も元の絵と比べてみると、少しずつリキテンスタインの好みに改変されています。

つまりリキテンスタインは個性を消したんではなく「自分の絵」を描いていたんです。

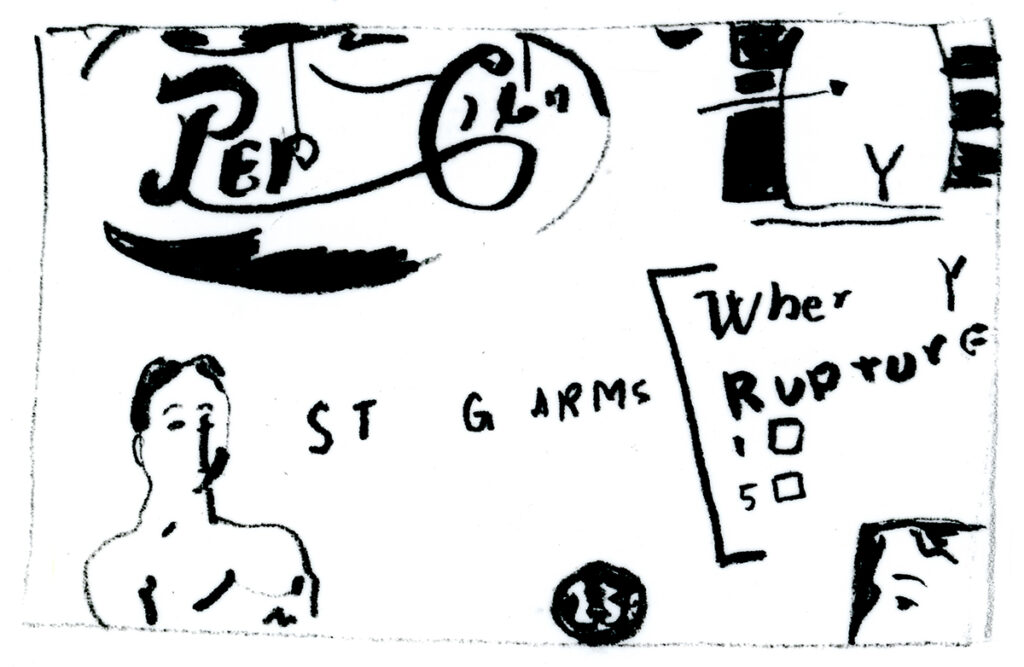

ウォーホルは、この一件以来、コミックスをモチーフにするアイデアから手を引きます。そうして、ついでに「芸術っぽい仕上げにする」っていう、つまり絵の具が垂れてたりとか、クレヨンでよけいなタッチを描き加えるとか、部分的にかすれさせるみたいなことを一切やめて、クッキリはっきりデザインの版下みたいな表現にしてしまう。

同じ時期に、コカ・コーラの広告を芸術にした絵があるんですが、これがこの頃のウォーホルの決意をハッキリ見えるカタチで示しています。つまり、同じテーマを描き直しているんです。その時にクレヨンのタッチや絵の具の垂れ、かすれを一切やめてしまってます。

つまり絵柄よりコンセプトをとったということです。アンディ・ウォーホルはいわば、コンセプチュアルアートをつくり始めた。

一言でいったら、日頃見なれているイメージのサイズを、巨大にして「新しいものとして見せる」。

芸術の文脈に無縁なイメージを持ってきて、「おどろきを与える」みたいなコンセプト。

これでつっ走ることでウォーホルは大成功をおさめるんですが、私はこの〈ディック・トレイシー〉の頃の不徹底な手描き描写が好きなんですよ。

芸術っぽい「かすれ」や「タレ」や描きぐせで元の絵と違っているところがいい。

リキテンスタインはコミックスのキャラをモチーフにしたんではなく、印刷されたコミックスの「印刷」のイメージを描いた。

「網点」にフォーカスして、いわば「印刷」をモチーフにした芸術を作りだしたと言っていいでしょう。

一歩先にやられたウォーホルがしたのは、さらに徹底して「芸術」を

「印刷でやる」

ことでした。シルクスクリーン印刷や写真を使って、自らの手技を使うことなく出来上ったモノを、「芸術作品」にしてしまったわけです。

キャンベルのスープ缶や、洗剤やTシャツのダンボール箱や、お花の写真、電気椅子の写真、マリリン・モンローの写真なんかの絵ですね。これらを、ウォーホルは全然自分の手で描いてません。写真やコピーを「そのまま」使っているんです。

「手技の痕跡を消す」っていうコトバが、流行った時期がありました。まァ、「他人の手技に頼った」とか、「機械にやらした」といってもいいと私は思いますが、とにかくそれが「新しい」ということになったんです。

なんでもずっと同じことをしていれば、飽きがきますから、目先は変えてくんなきゃってことだと思いますけど。

わからないもので、それが世間に通用したというか、それが「新しい」という評価を世間がしたんでした。

ウォーホルはリキテンスタインを追い越しました。リキテンスタインはその後も「自分の絵」を自分の手で描き続けます。

ウォーホルは最晩年に〈最後の晩餐〉っていうキリストとオートバイの絵を描いてるんですが、これが、まだポップアートの大立物になる前の、デパートのウィンドウ・ディスプレイのために描いた背景画(下図)となんだか似ています。

絵を描く人っていうのは、やっぱりなんだかんだ、自分の手で「絵」を描きたいんだな、と私は思いましたね。

そうして実際描くと、ウィンドウ・ディスプレイの背景画で描いた、最初期のポップアート〈手術前・手術後〉とか〈スーパーマン〉とか〈ディック・トレイシー〉とかと、死ぬ直前に描いた〈最後の晩餐〉は、ちゃんと同じ人の描いた絵だとわかるくらい似ているんです。

それから、このディスプレイの背景画の中にカギ鼻をふつうの鼻にする手術の「手術前」「手術後」っていう絵があるんですが、これをのちにもっと広告のオリジナルに近いものに描き変えて作品にしている。

ウォーホルは自分の鼻の形がコンプレックスで、実際その手術をしているのを知ったりすると、

「なるほどなア」

と私は思います。テーマなんてなんでもいい、キャンベルスープを選んだのもブリロのダンボール箱を選んだのも「別に意味なんかない」とウォーホルがいくらいっても、やっぱり、画家は自分のことを絵に描くんだし、自分が出てしまうんだなということです。

そういうことが、まだ「自信なさげ」な初期の絵を見るとよくわかる。

みなみ・しんぼう 1947年東京生まれ。イラストレーター、エッセイスト。本の装丁も多く手掛ける。単著、共著、多数。近著に『仙人の桃』(中央公論新社)、『私のイラストレーション史 ――1960-1980』(ちくま文庫)、『老後は上機嫌』 (池田清彦氏との共著、ちくま新書)など。