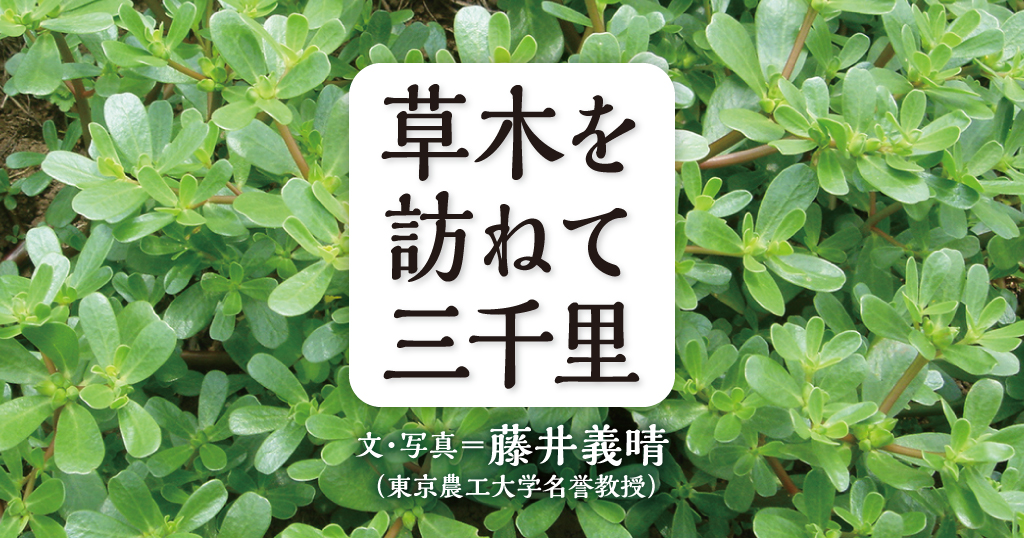

第29回 雑草料理こそ究極・至高のグルメ。なかでもスベリヒユはピカイチです

食べられる雑草は実はたくさんあります。スーパーなどで売られている野菜よりも美味しく、栄養豊富なものもあります。

まず一番にお勧めしたいのは畑に大発生するスベリヒユです。学名はPortulaca oleracea。oleraceaは「野菜の」という意味で、ヨーロッパでは野菜として扱われています。日本でも山形県地方では「ひょう」と呼ばれる伝統食で、江戸時代から食用とされ、いまでもお正月料理に使われています。

江戸時代中期の米沢藩の藩主である上杉鷹山[ようざん]は『かてもの』という本の中で「すめりひょう」という名でスベリヒユを紹介し、食用を勧めています。鷹山は、スベリヒユだけではなく、80種以上の雑草・野草を紹介しています。

アメリカのJ・F・ケネディ大統領が尊敬する日本人として、名君で名高い鷹山を挙げていることは有名な話です。

「為せば成る為さねば成らぬ何事も成らぬは人の為さぬなりけり」

(なぜばなる なさねばならぬ なにごとも ならぬはひとの なさぬなりけり)

この歌を詠んで家臣たちに教えたことも有名です。日本人の「いっちょうやってやろうか!」という挑戦者精神の源になって、現在も私たちを励まし続けています。

スベリヒユは、生でサラダとしてそのまま食べることもできますが、湯がいてお浸しにすると、くせがなく、ホウレンソウよりもずっと美味です。オメガ3脂肪酸であるリノレン酸を含み栄養価も高いですよ。

また、CAM型光合成という、とても効率のいい光合成システムを持っており、CAM型光合成をするために、リンゴ酸を合成して葉や茎に含んでいるので、食べるとさわやかな酸味があります。

私が東京農工大学と明治大学の「雑草学」の授業で紹介してから、食べ始めた学生さんや、大学の学園祭で売るサークルがあり、毎年飛ぶように売れるとのこと。現在勤めている鯉淵学園でも興味を持ってくれた学生さんが研究しており、直営の販売店「農の詩」に出すとすぐ売り切れるほどの人気です。材料費がタダなので、安く売っているためかもしれません。園芸種マツバボタンもスベリヒユの近縁で食べることができます。

スベリヒユに似たCAM型光合成をする植物にサボテンがあります。メキシコでは、ウチワサボテンが食用としてよく食べられており、食用として栽培されています。スベリヒユに似た味で、リンゴ酸を含むさわやかな酸味がありますが、ねっとりした食感で淡泊な味でした。スベリヒユが好きな人はウチワサボテンも気に入ると思います。サボテン類の中ではウチワサボテンが一番おいしいようで、トゲはありますが、動物も好んで食べるようです。

ガラパゴス諸島に一度だけ行ったことがありますが、ウチワサボテンが、高さ10mにも達する樹木のような形になっておりびっくりしました。ガラパゴス諸島は陸とつながったことがない「海洋島」で、草本植物しか生えていないので、草が木のように進化したと説明されました。最初はゾウガメに食べられないようにと背が高くなったようです。

ユキノシタは日本在来種で、葉にごわごわした毛が密生していて、とてもまずそうにみえますが、天婦羅にするとたいへん美味しい。ユキノシタの花は「人」という文字みたいで美しく、観賞用にも優れているので、家の近くによく植えられています。

近縁種にジンジソウ(人字草)があります。ジンジソウも日本の固有種で、山の渓流ぞいや岸壁の日陰などに生えていますが、多くの県で絶滅危惧種や準絶滅危惧種に指定され、採取して食べるのは禁止されています。

筑波山にのみ生育する固有種「ホシザキユキノシタ」も近縁種です。つくば市の天然記念物に指定されており、貴重な植物なので、これも採って食べてはいけません。

以前紹介した、ナズナの根、オオバコ(大葉子)の葉、ドクダミの葉、セリの葉も安心して食べられる雑草です。しかし見た目が似た毒草があるので注意してください。セリに似たドクゼリ、ニラに似たスイセン(水仙)の葉は猛毒です。スベリヒユに似たコニシキソウ(小錦草)も食べられません。

このような毒成分は、植物が動物や虫や病気から身を守るためにみずから生産している「アレロケミカル」であることが多いのですが、毒は薬にもなることがあります。

私はこれまで調査・研究などで世界40ヵ国を訪ねてきました。現地で食べる食事はどれも美味しいものでしたが、海外に行けばいくほど、やはり日本食が素晴らしいとつくづく感じています。日本人は世界で一番多様な動植物を食べていると思いますが、ここに挙げた雑草もおおいに食べて、食糧危機の時代が到来したとしても、たくましく生き延びましょう。

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。

バックナンバー