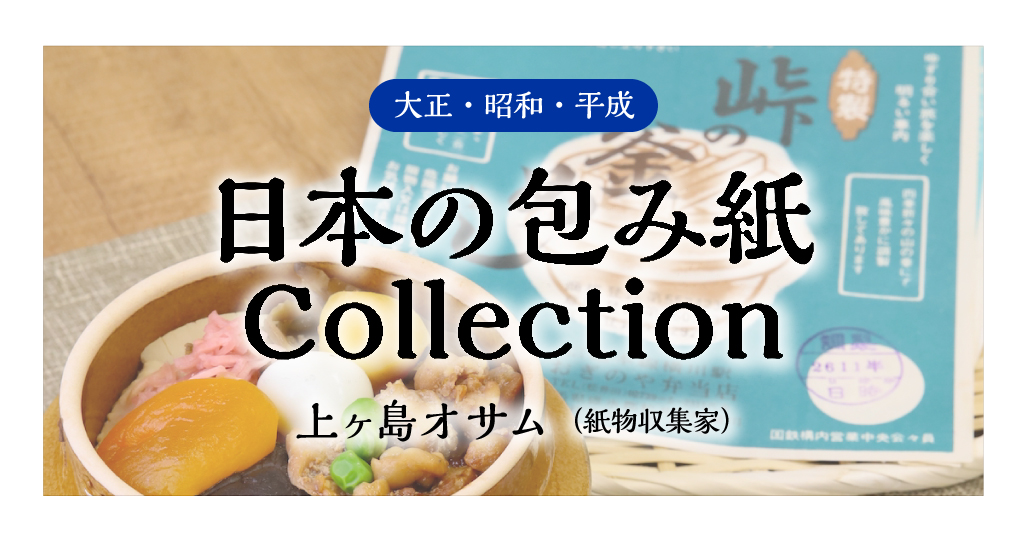

第17回 釜めしの掛け紙

群馬県安中市と長野県軽井沢町の境に位置する碓氷峠[うすいとうげ]は、古来から中山道の交通の要衝として知られていた。明治26(1893)年には難工事の末に鉄道開通を果たしている。

信越本線の横川駅は、平成9(1997)年に長野新幹線が開業したことによって、群馬県側の終着駅になった。この駅の名物で、全国の駅弁ファンに親しまれてきた荻野屋の「峠の釜めし」は、現在も横川駅の売店で販売されている。

峠の釜めしの販売開始は、昭和33(1958)年2月1日からだった。峠の釜めしを創案したのは、横川駅の構内営業者・荻野屋の4代目経営者・高見澤みねじ。彼女の実妹で、みねじの駅弁事業を支えた田中トモミは、昭和63年に日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した自著『天からの贈り物 「峠の釜めし」誕生秘話』の中で、峠の釜めしの誕生ストーリーを綴っている。

大正12(1923)年に山梨県丹波山村の米穀商の4女として生まれた田中トモミは、東京女子体操音楽学校(現・東京女子体育大学・同短期大学)を卒業後、昭和18(1943)年から東京の女学校で体育教師をしていた。7歳年上の姉・みねじの結婚相手であった荻野屋の3代目が昭和26年に急逝し、みねじが4代目経営者になったことを機に、トモミは荻野屋の姉を支えて働くようになった。

益子焼の器に盛った彩り豊かな釜めしを、横川駅から碓氷峠を越えてゆく乗客たちに販売する構想を温めていた姉妹にとって、最大の障壁になったのは、当時の国鉄が駅の構内営業者に対して上限を100円に定めていた駅弁の販売価格だった。価格を120円に設定していた峠の釜めしの販売認可を、粘り強い交渉の末に得たことについて、トモミは次のように綴っている。

「折からの神武景気にあおられて、前年の昭和三十二年十月には五千円札、そして三十三年十二月には一万円札が発行されるという時期で、全体的に物価も上昇していたから、それにスライドしてこれまでの上限百円という枠が、上限百二十円になっても問題はないと判断し、管理局も〝釜めし弁当〟を許可してくれたのだろう――」

峠の釜めしの発売とその後の人気を受けて、こだわりの食材や容器に凝った高価格の「特殊弁当」に参入していく駅弁事業者が各地に現れていった。駅弁の新たな時代がはじまっていた。

〔参考文献〕

田中トモミ『天からの贈り物 「峠の釜めし」誕生秘話』(アドア出版、1988年)

「旅客構内営業の話〈1〉」『国有鉄道』第31巻第10号(1973年10月)

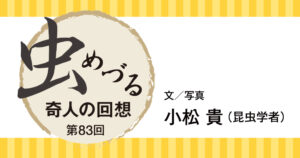

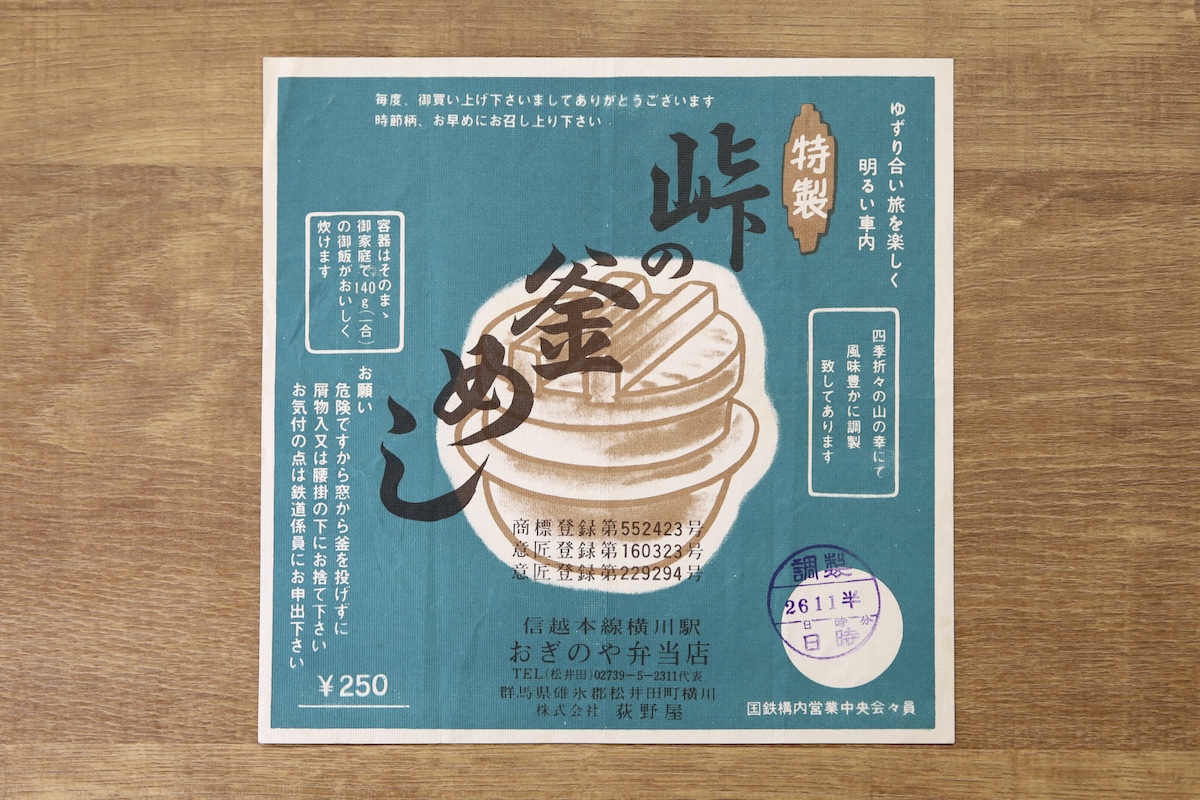

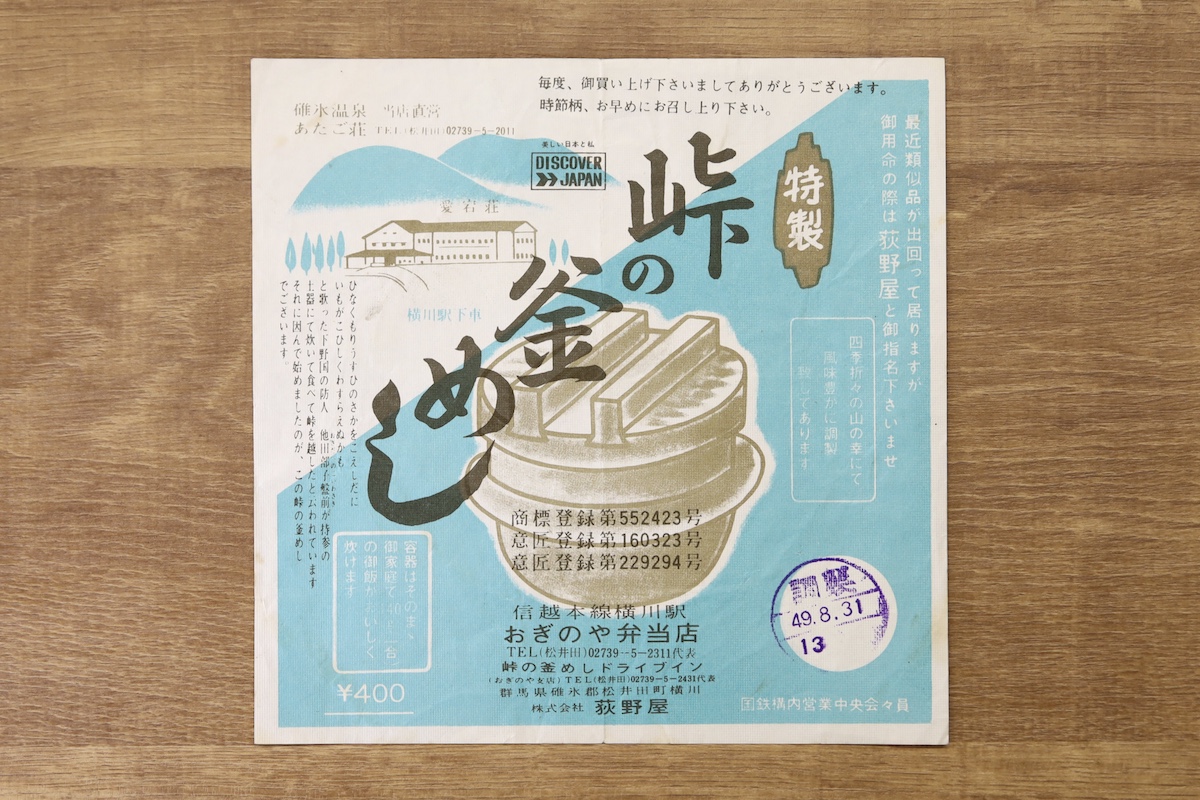

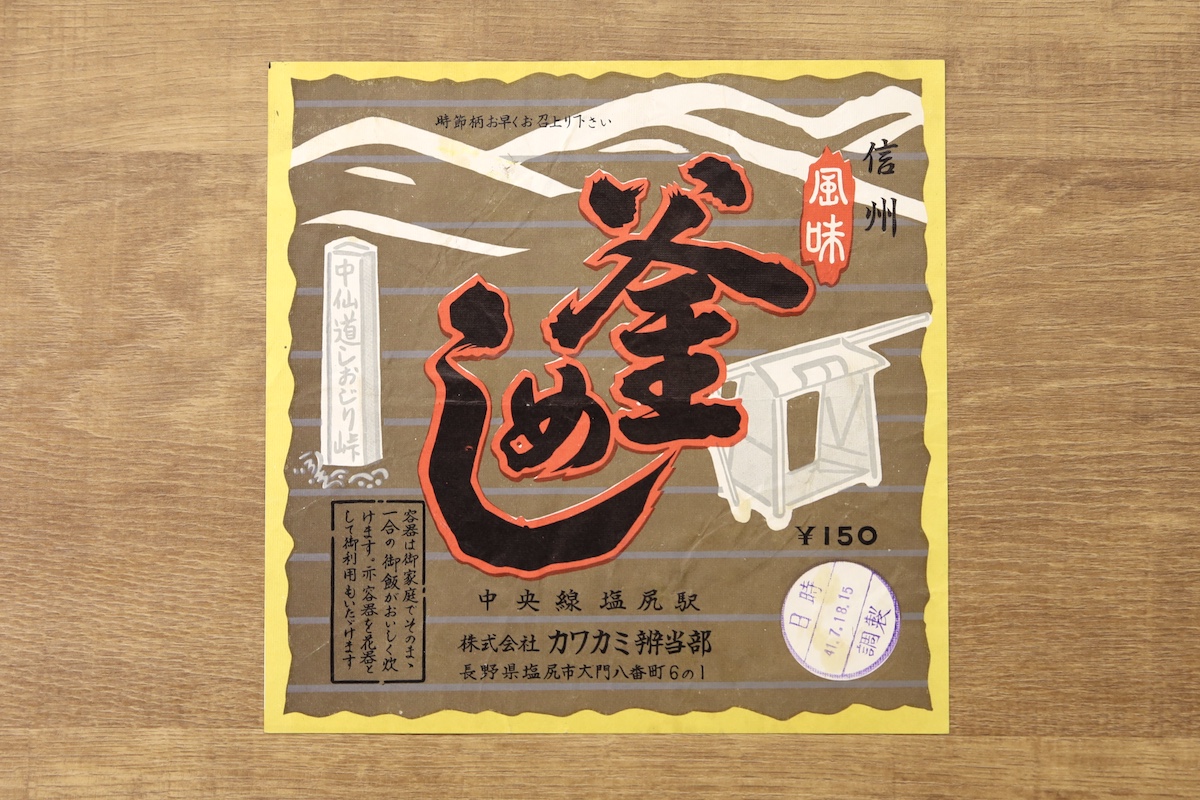

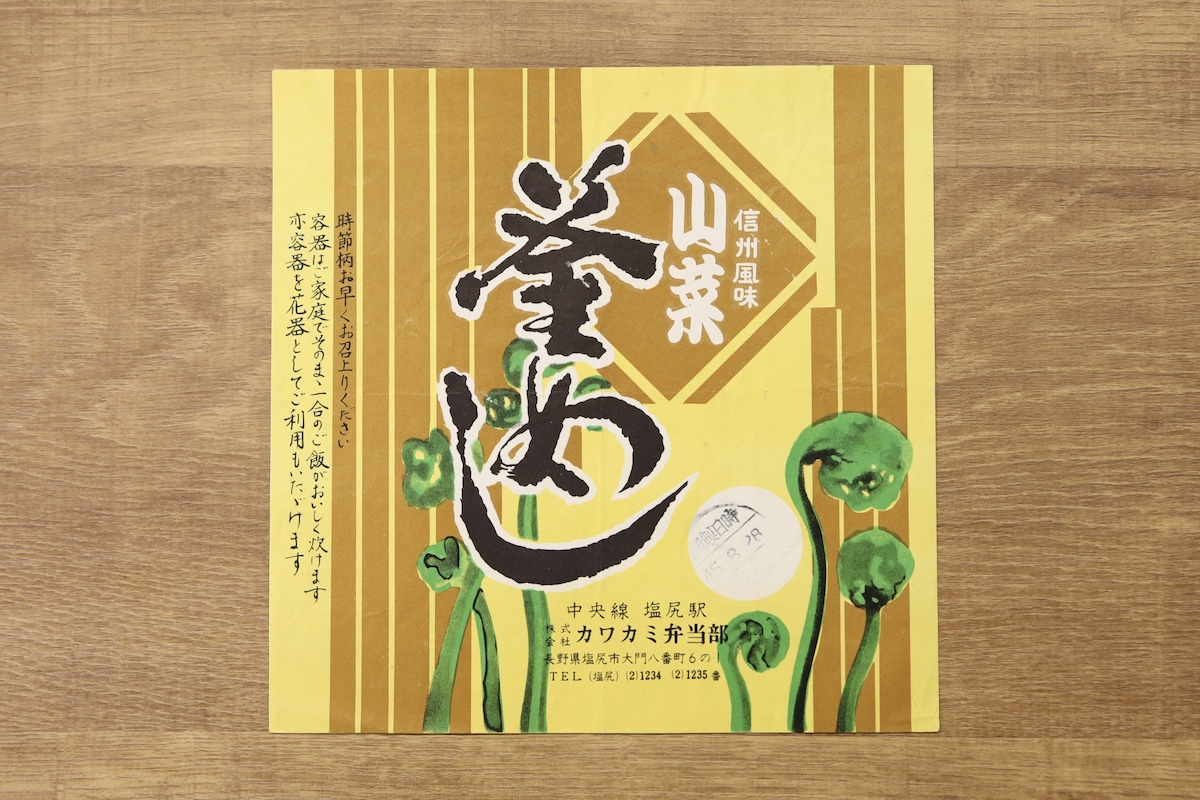

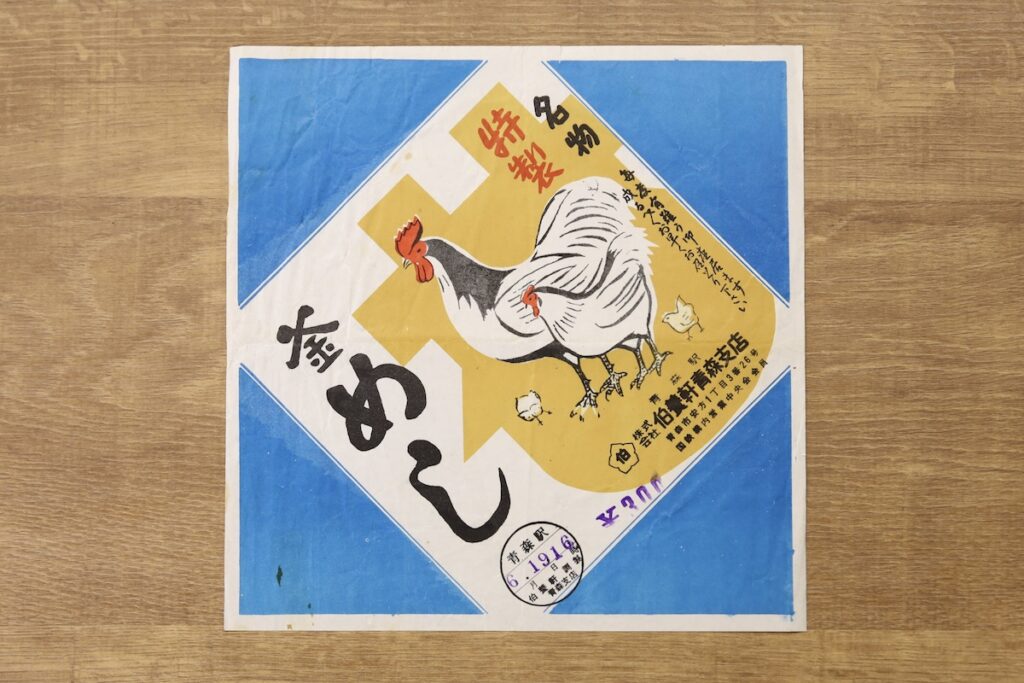

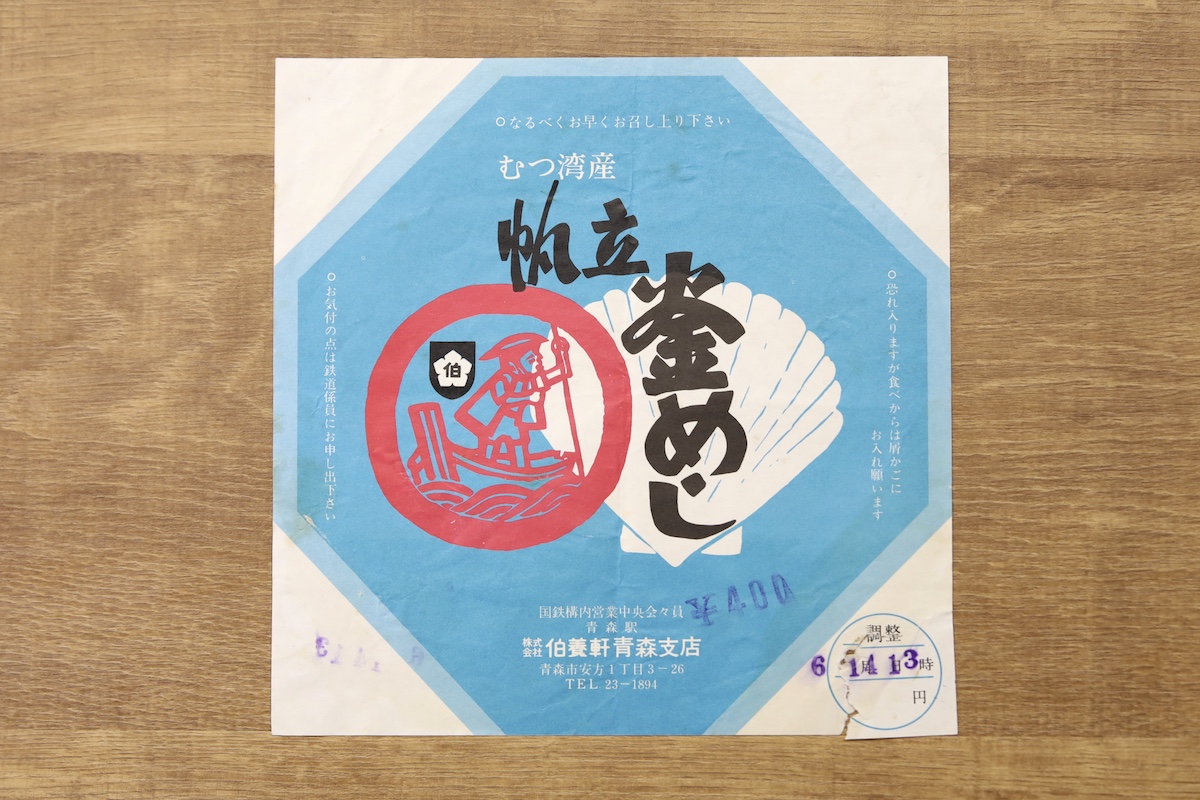

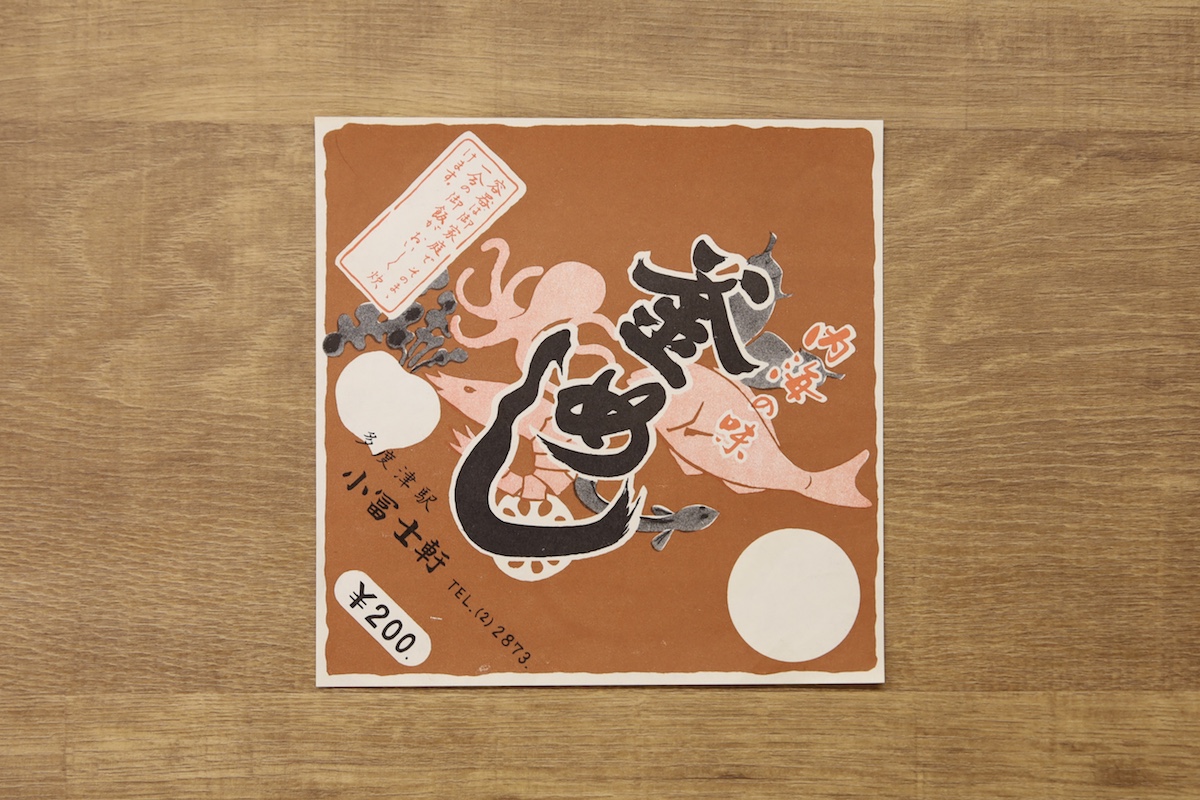

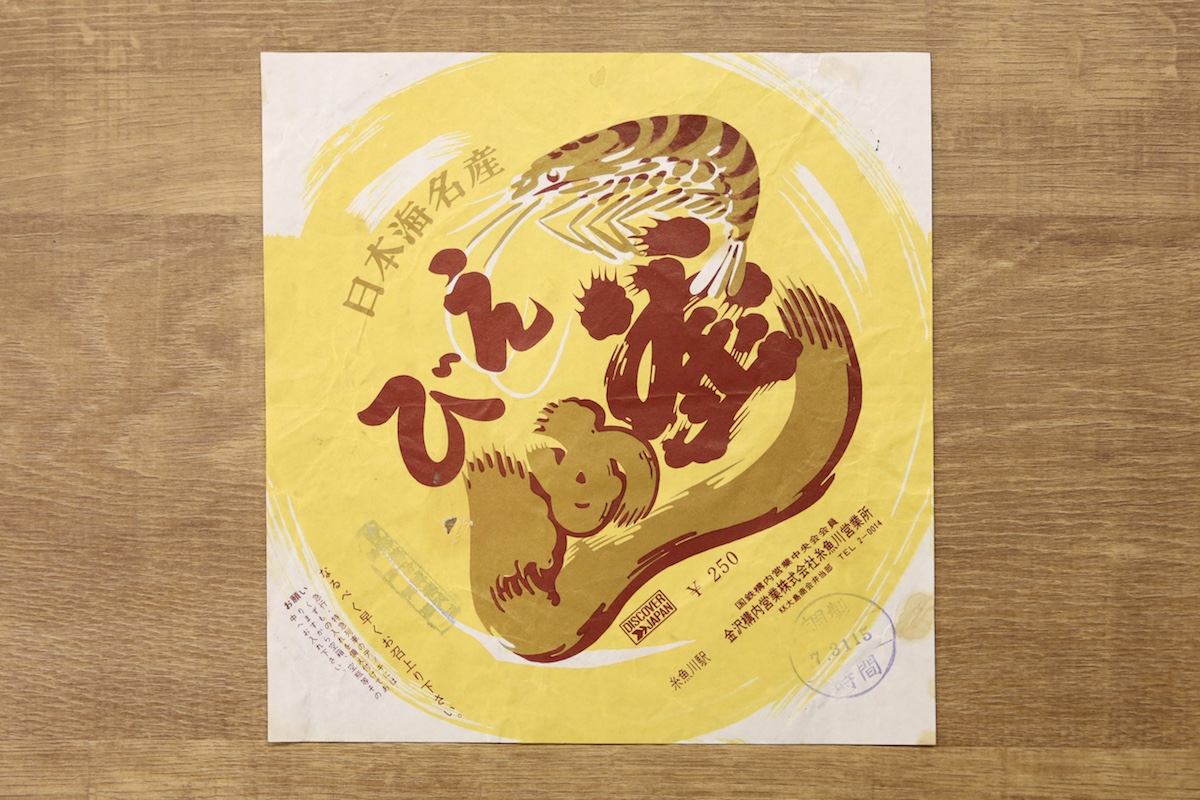

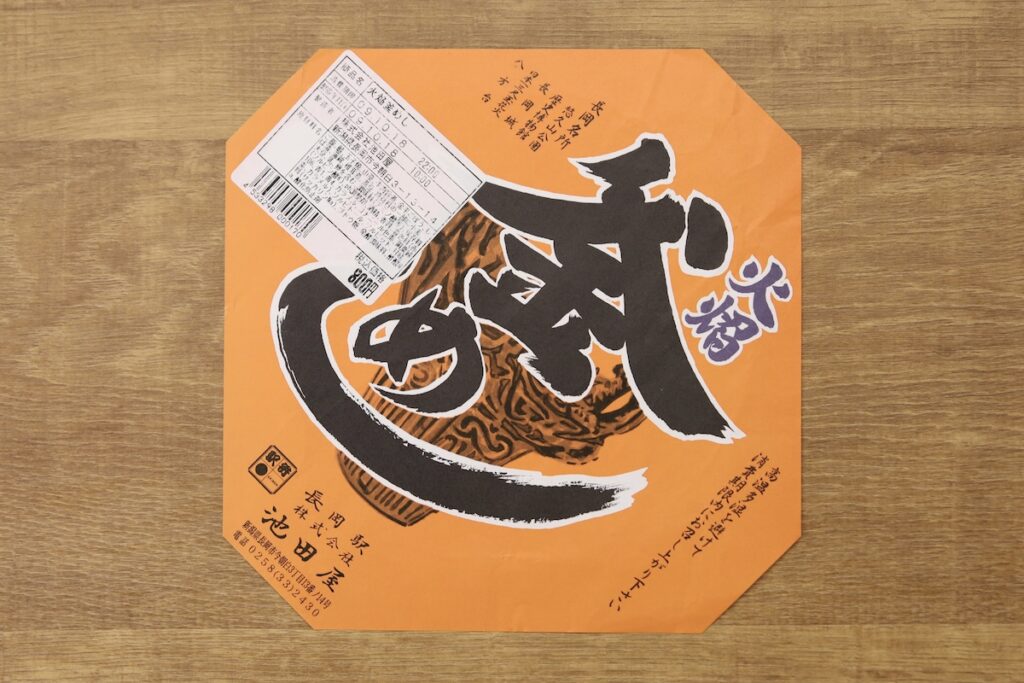

【上ヶ島さんの釜めしの掛け紙コレクション】

上ヶ島オサムさんのコレクションから秘蔵の釜めしの掛け紙を紹介します。お楽しみ下さい。(画像をクリックすると拡大表示されます)

※全ての画像の無断転載を禁じます

信越本線横川駅

おぎのや弁当店

信越本線横川駅

おぎのや弁当店

信越本線横川駅

株式会社おぎのや

信越本線横川駅

株式会社おぎのや

信越本線横川駅

峠の釜めし本舗 おぎのや

信越本線横川駅

峠の釜めし本舗 おぎのや

信越本線横川駅

峠の釜めし本舗 おぎのや

信越本線横川駅

峠の釜めし本舗 おぎのや

信越本線横川駅

峠の釜めし本舗 おぎのや

春節特製弁当 2019

峠の釜めし本舗 おぎのや

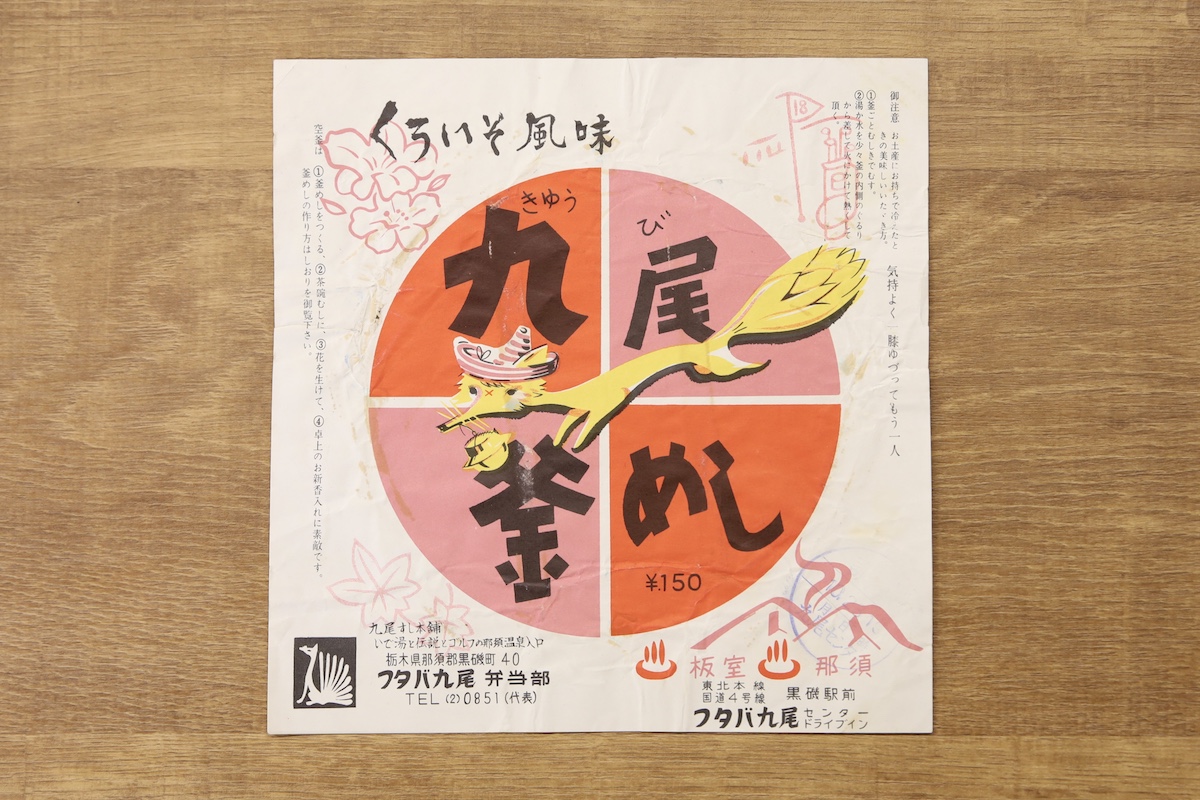

くろいそ駅前

九尾すし本舗 フタバ九尾センター

東北本線黒磯駅前

フタバ九尾弁当部

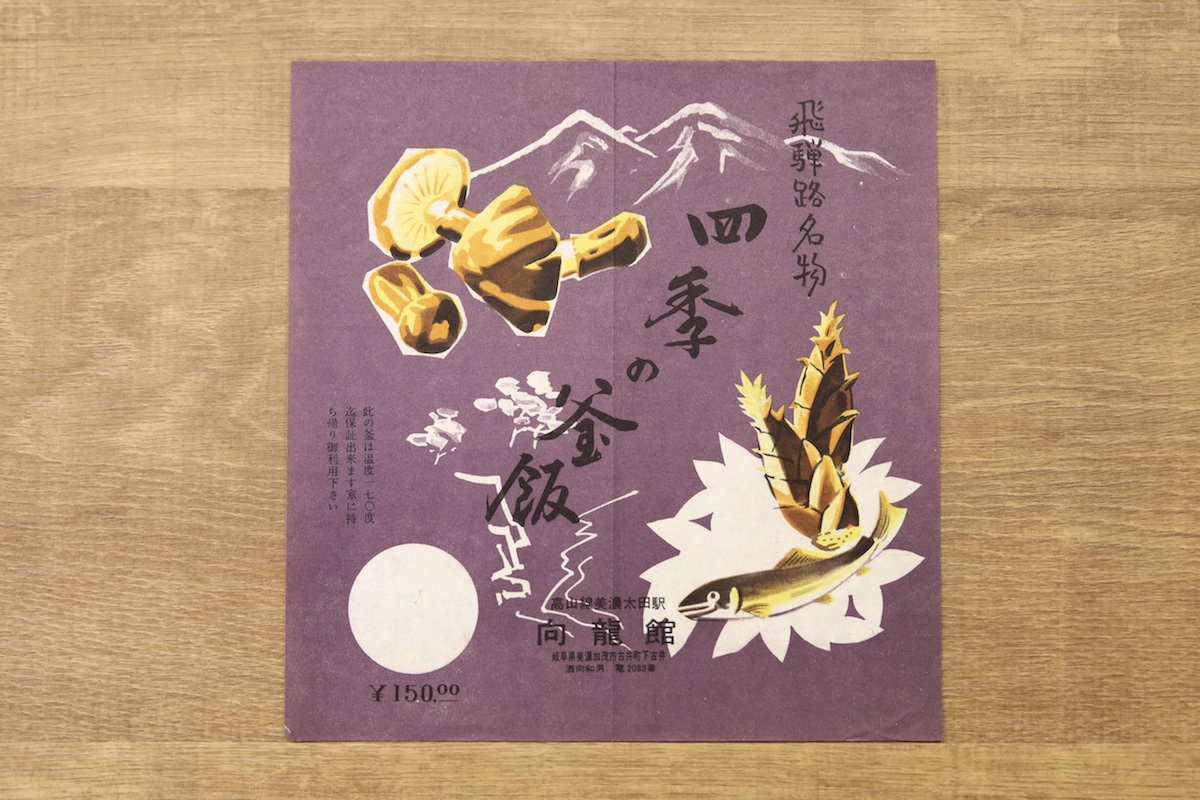

高山線美濃太田駅

向龍館

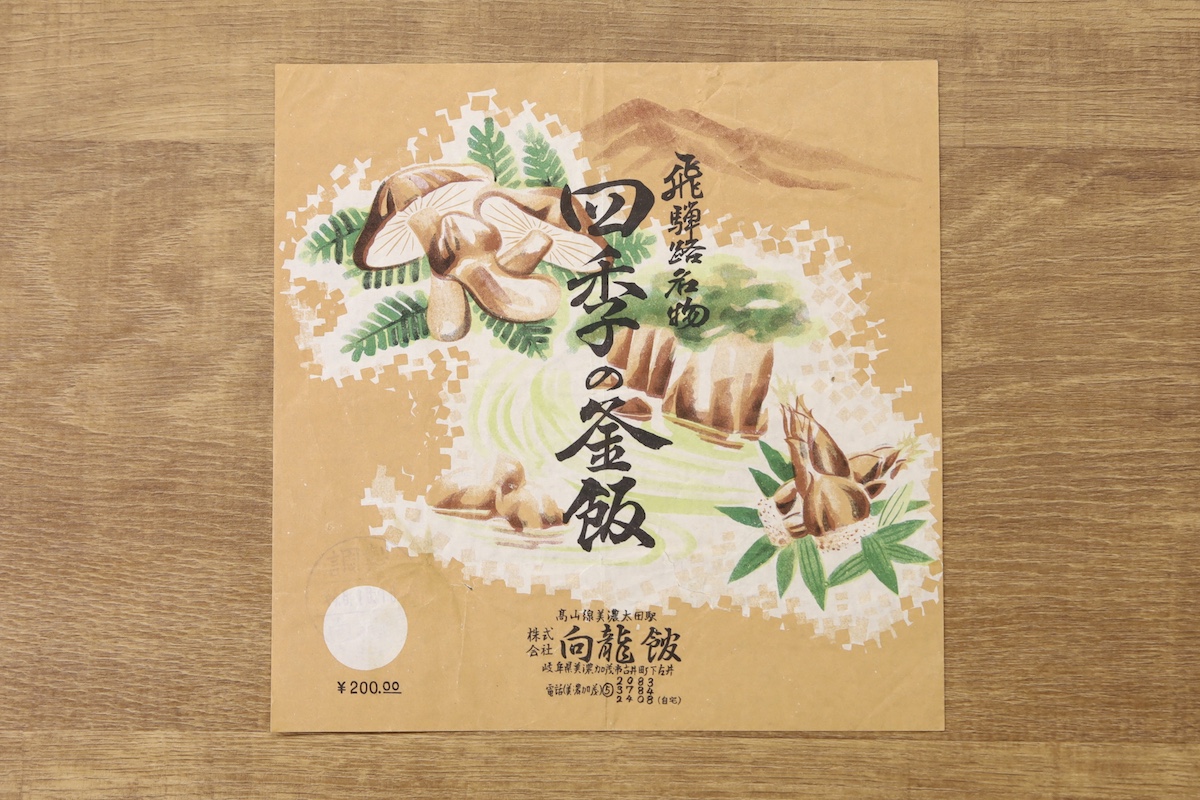

高山線美濃太田駅

株式会社向龍館

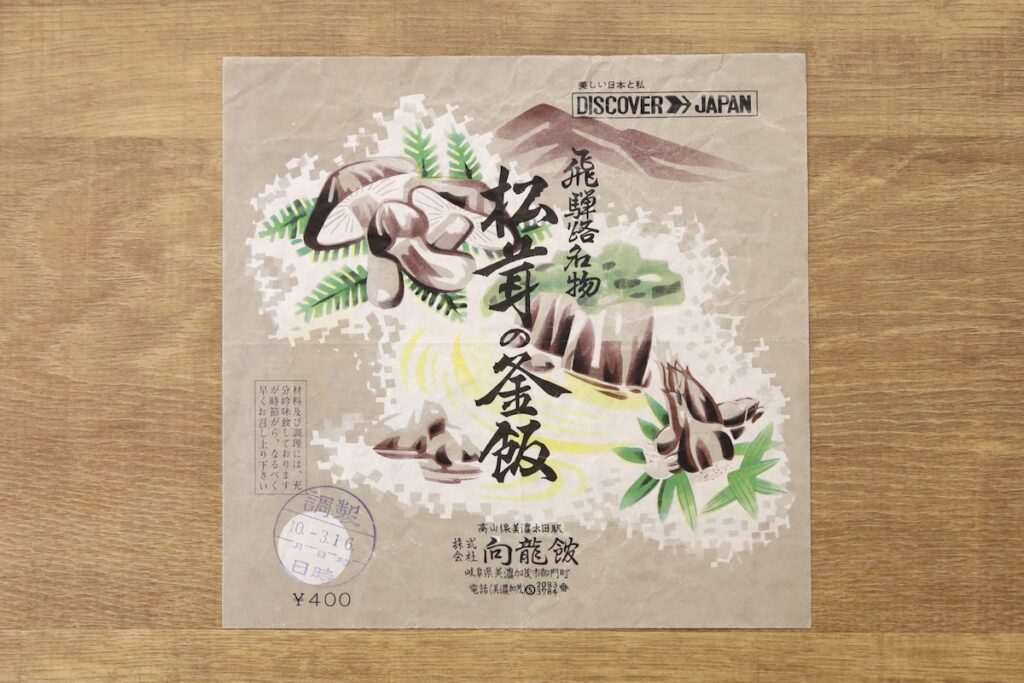

高山線美濃太田駅

株式会社向龍館

中央線塩尻駅

株式会社カワカミ辨当部

中央線塩尻駅

株式会社カワカミ弁当部

青森駅

株式会社伯養軒青森支店

青森駅

株式会社伯養軒青森支店

多度津駅

小冨士軒

花巻駅

村井松月堂

糸魚川駅

金沢構内営業株式会社糸魚川営業所

静岡駅

合名会社東海軒

長岡駅

株式会社池田屋

かみがしま・おさむ 紙物収集家。1957年北海道生まれ。東海大学工学部卒。著書に『レトロ包装シール・コレクション』(グラフィック社)、『絵はがきのなかの札幌』(北海道新聞社)、『さっぽろ燐寸ラベルグラフィティー』(亜璃西社)などがある。

バックナンバー