第16回 戦時国債の袋

昭和12(1937)年7月7日の盧溝橋事件をきっかけに日中戦争がはじまると、当時の政府の主導で、戦争の勝利を目指す国民運動が展開される時代に入っていった。

日中開戦の翌月に近衛文麿内閣は、国民精神総動員実施要綱を閣議決定している。国民運動のスローガンが「挙国一致」「尽忠報国」「堅忍持久」に決まって、軍人と官僚を中心に国民精神総動員中央連盟が結成されると、昭和12年秋から国民運動の全国的なスタートが切られた。

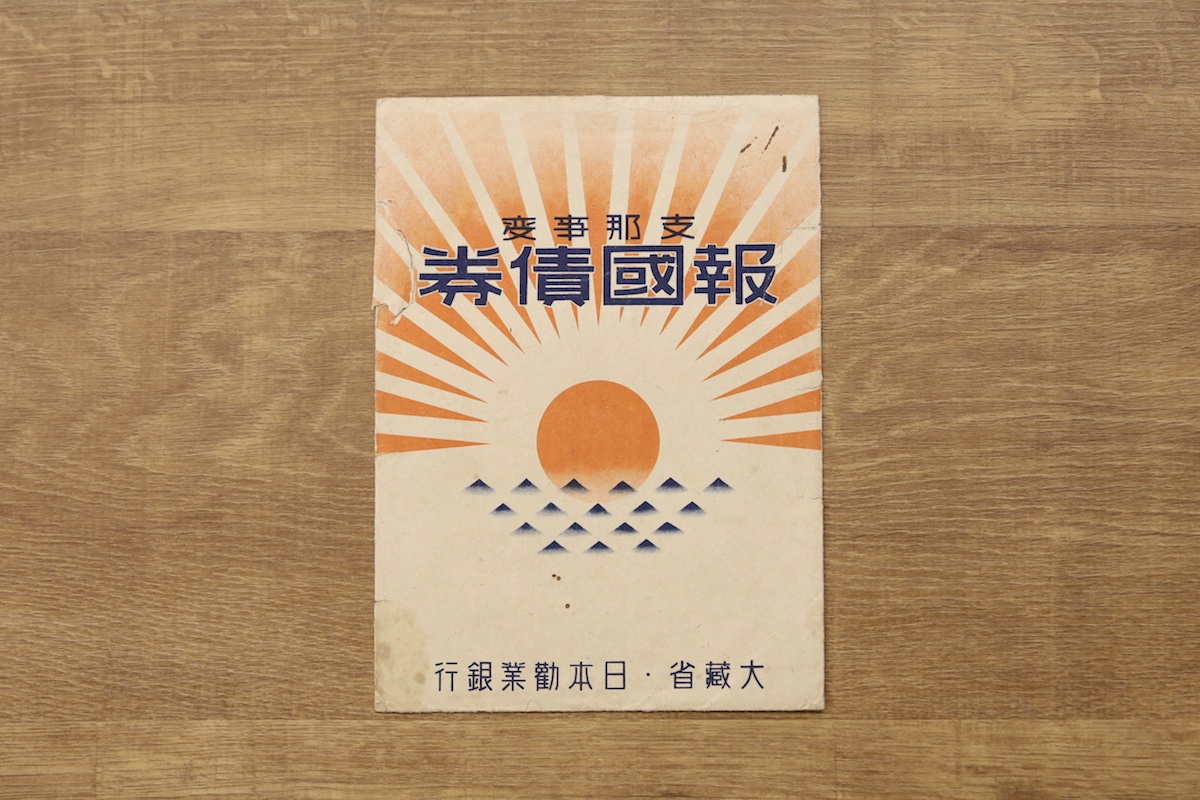

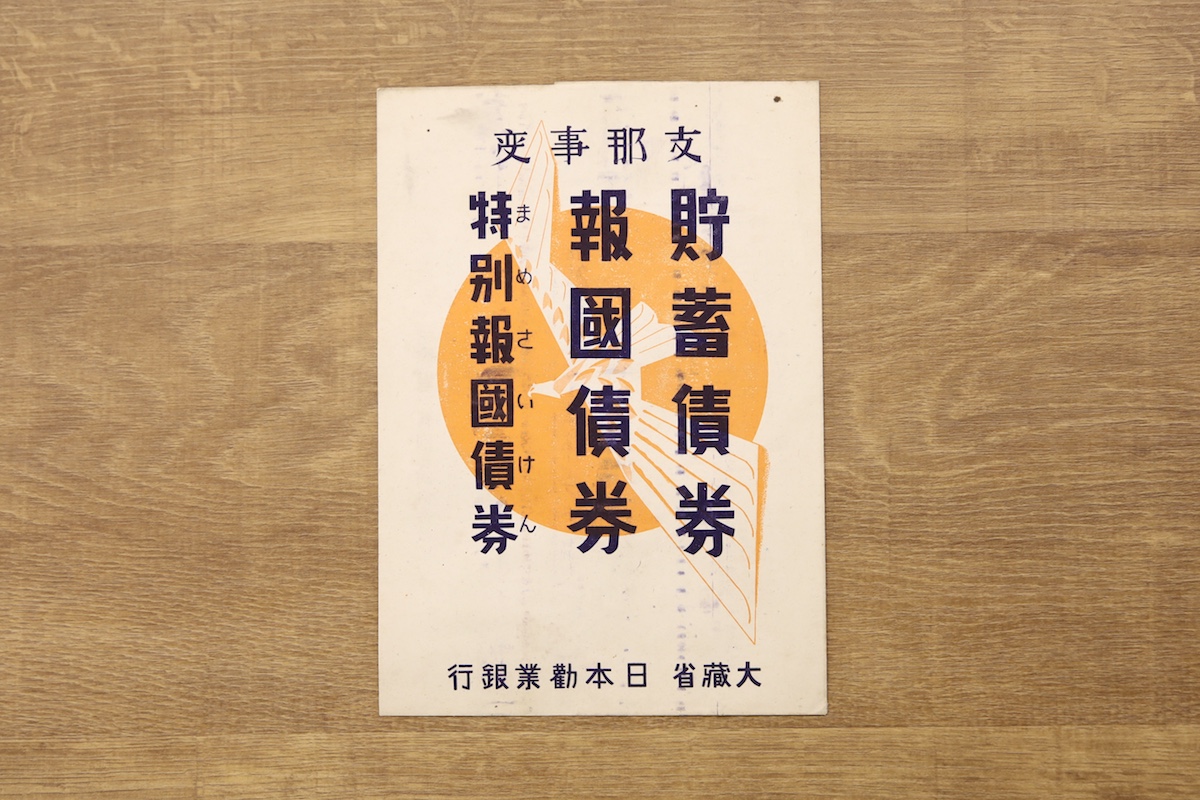

当時の国民運動の一環で、戦費調達のために展開されたのが「貯蓄報国」と呼ばれた戦時国債の購入運動だった。

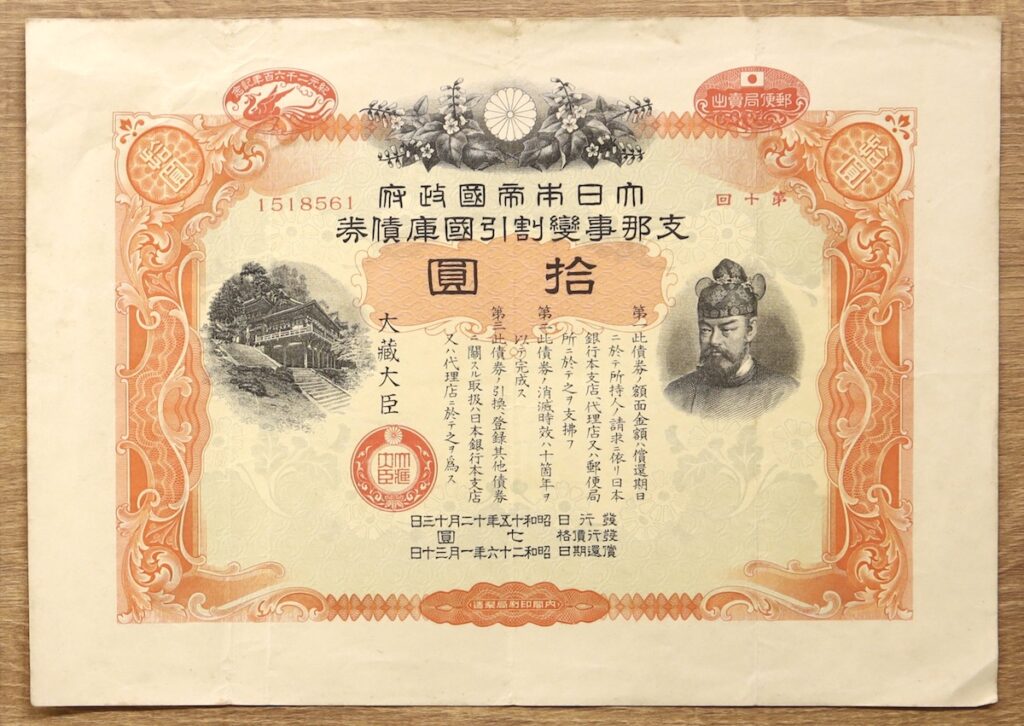

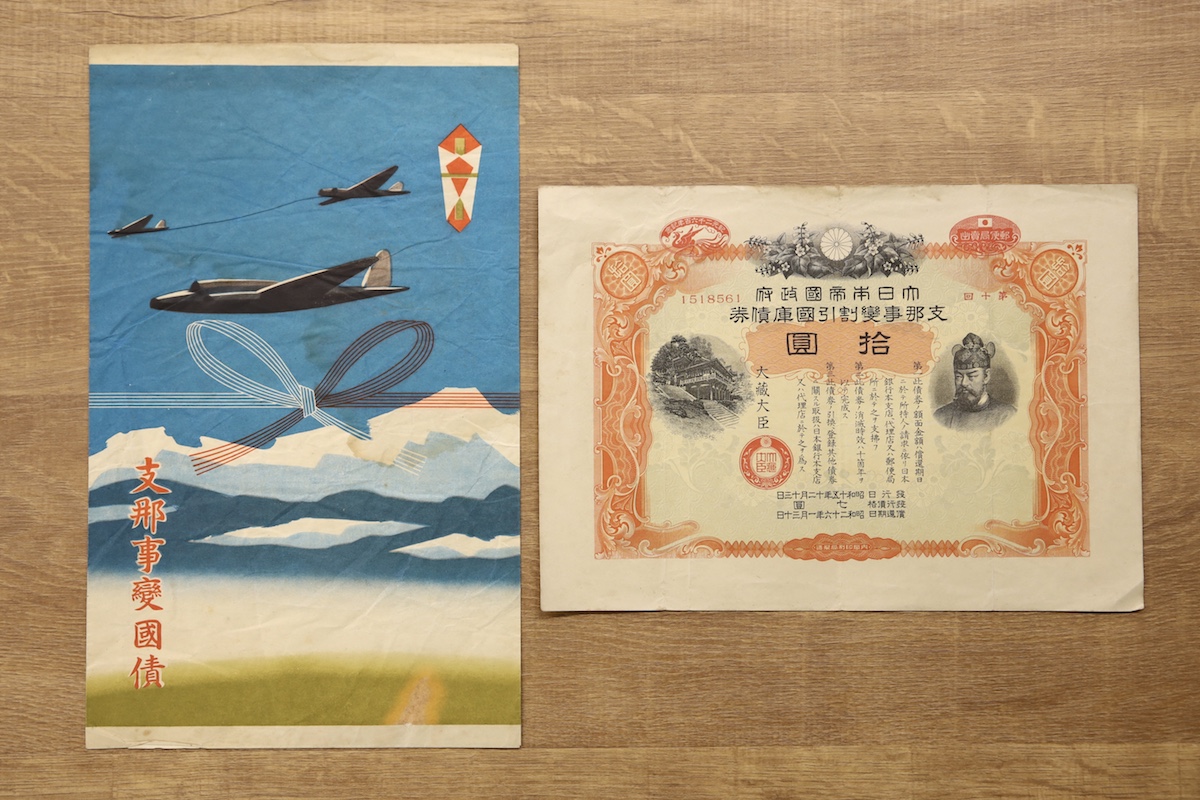

支那事変国債は、昭和12(1937)年11月から郵便局で売り出された。償還が17年の利札付国債と償還が10年の割引国債があり、この国債は太平洋戦争がはじまると大東亜戦争国債と名称を変えて発行され続けた。

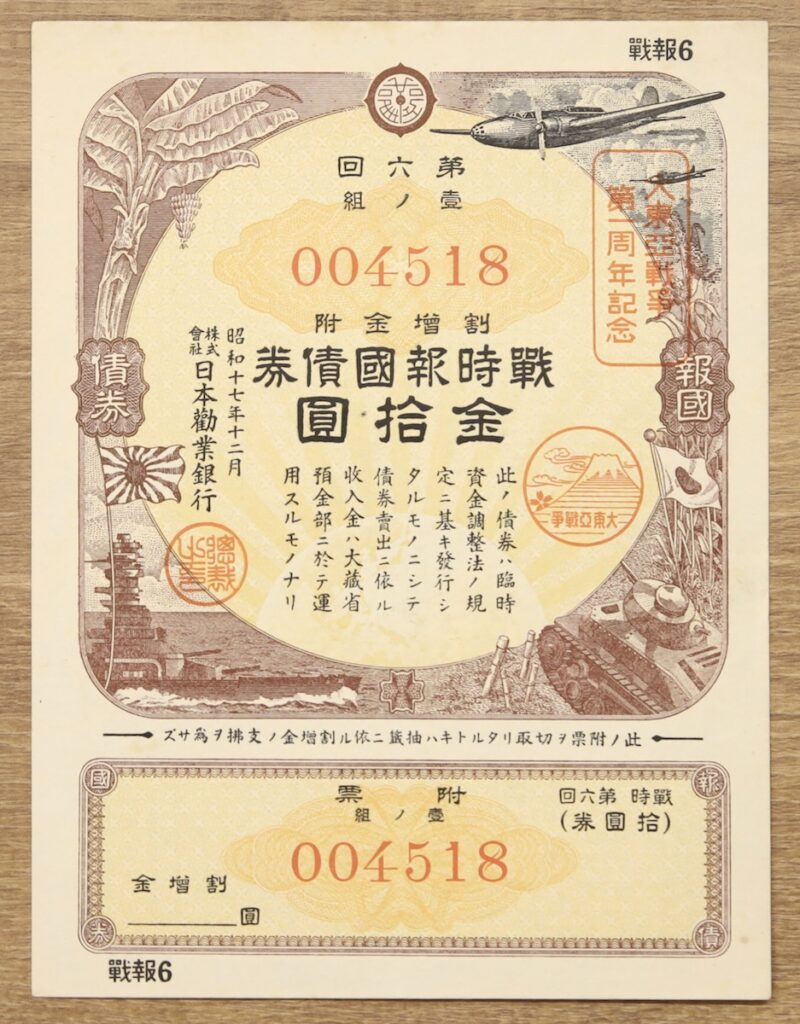

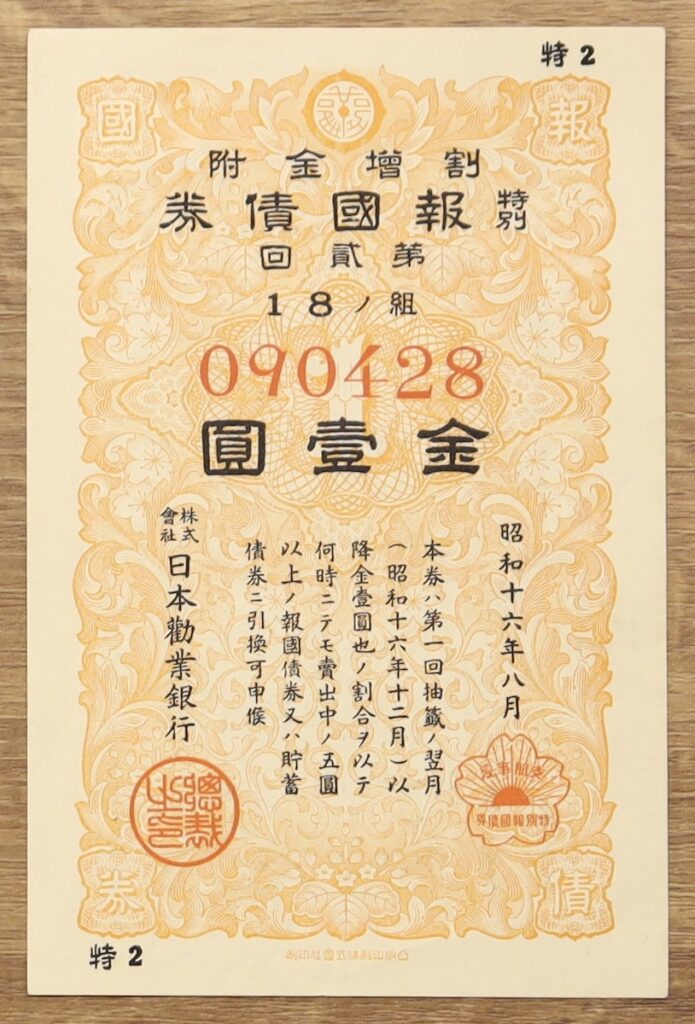

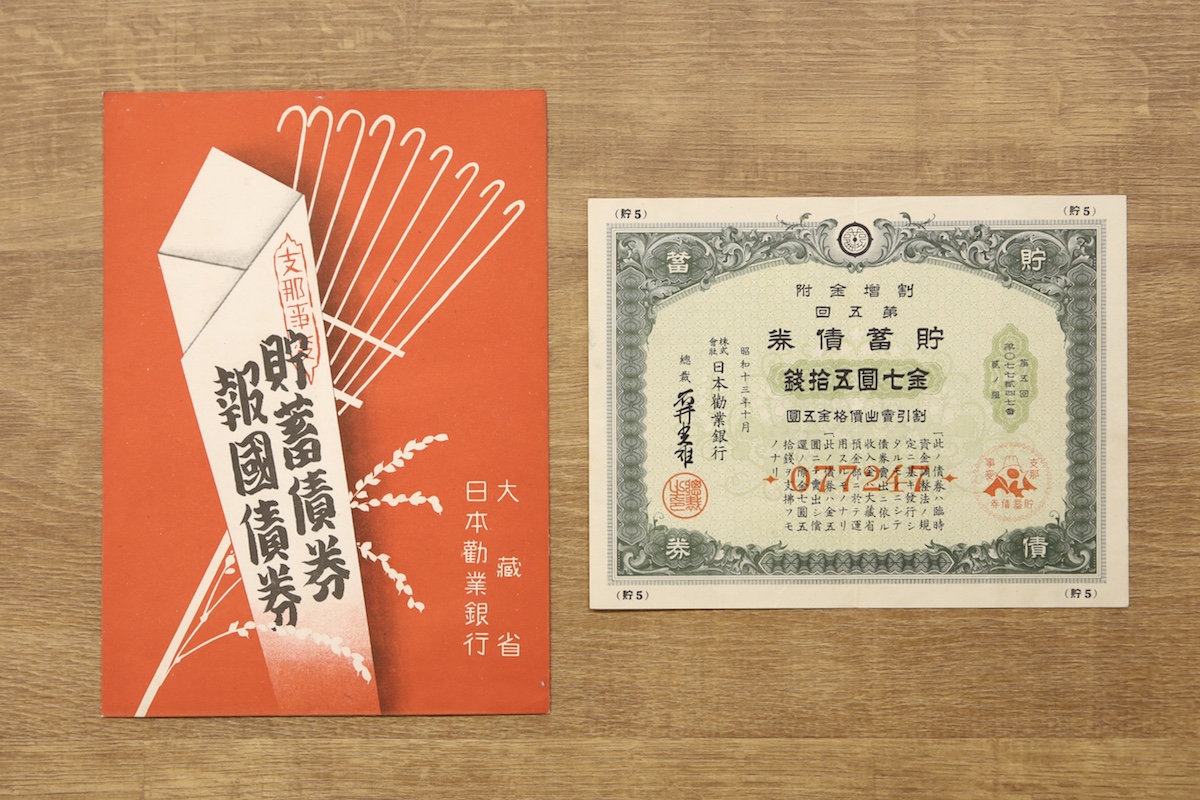

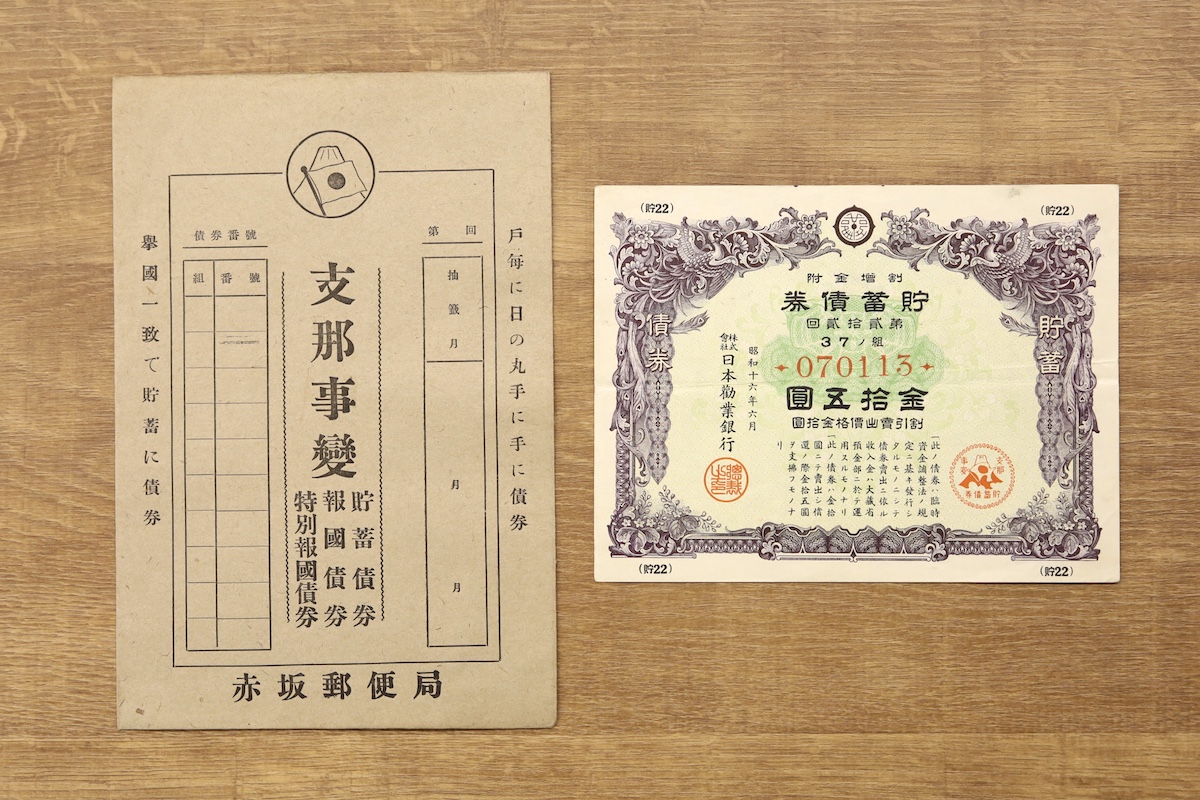

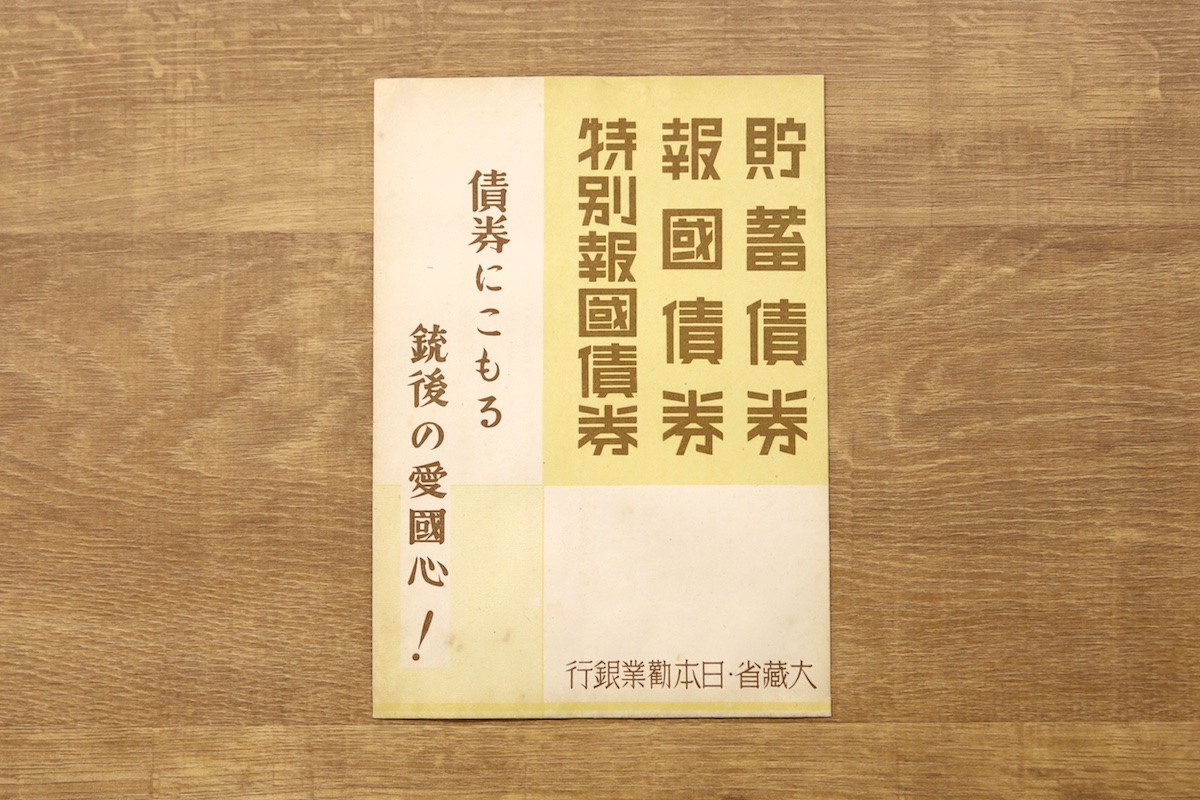

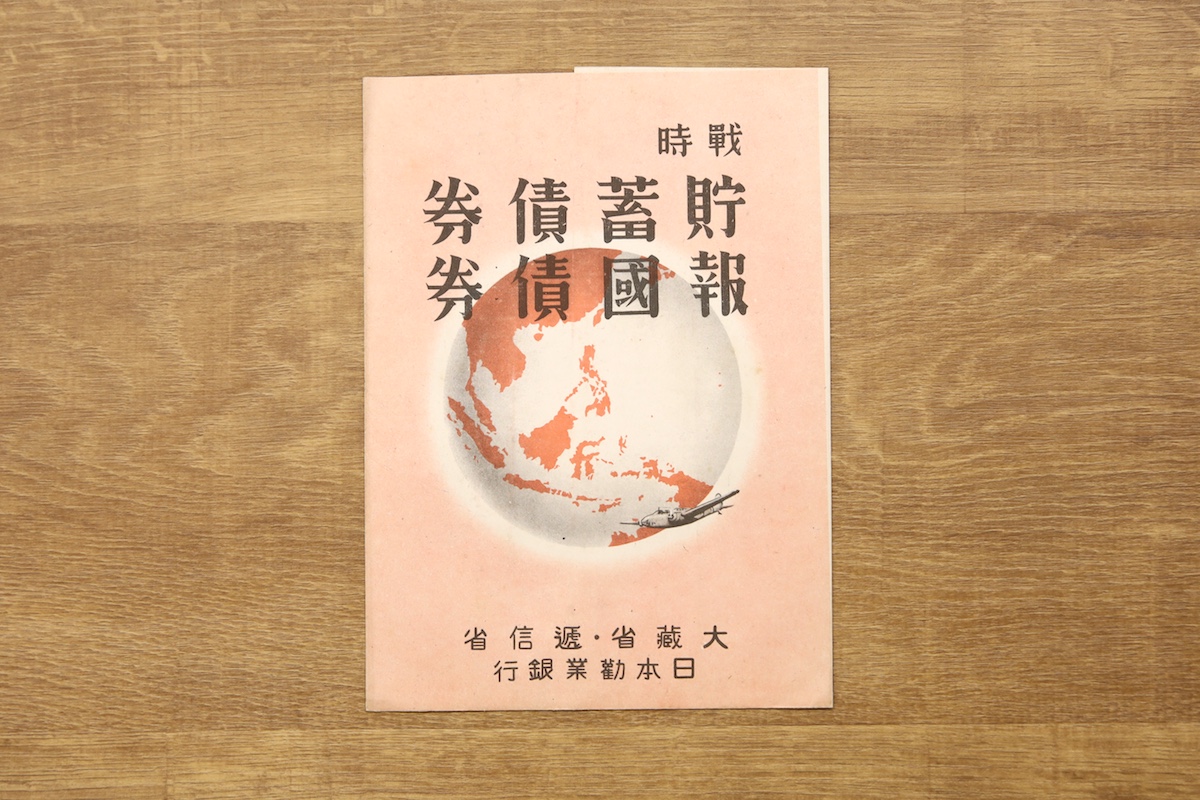

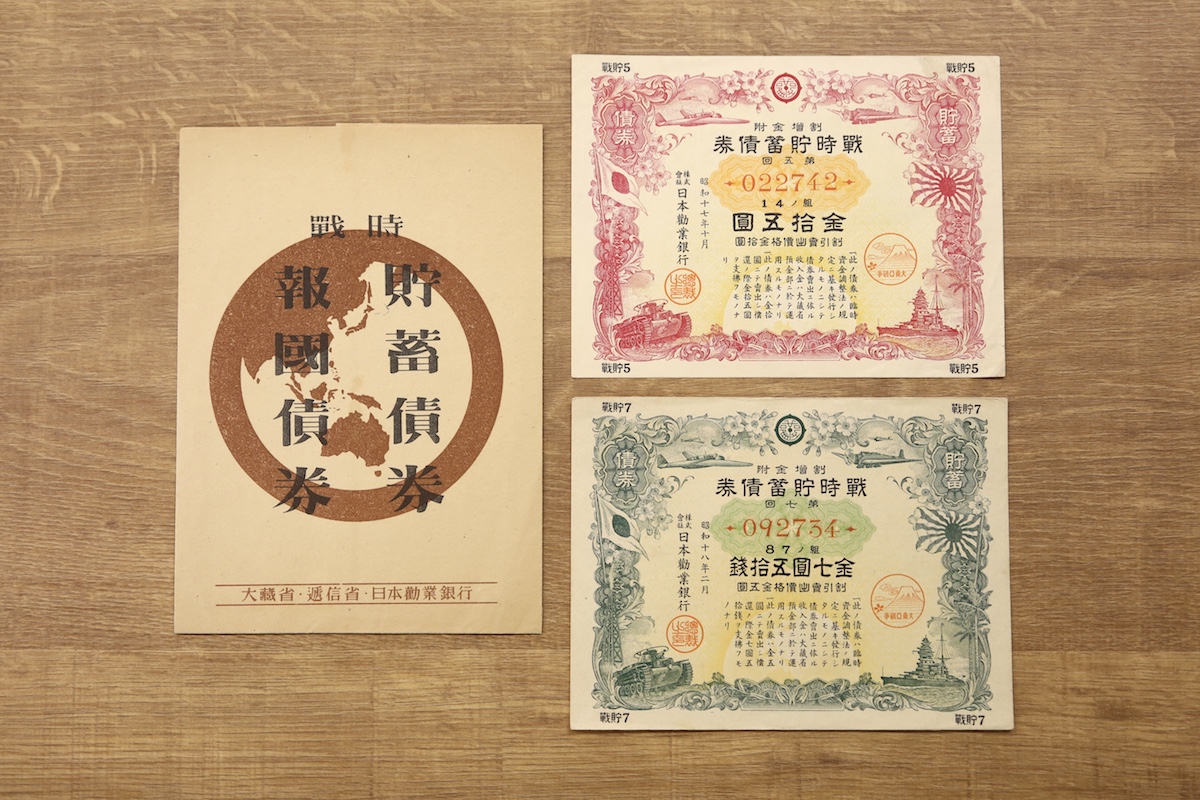

日本勧業銀行から売り出された貯蓄債券、報国債券、特別報国債券(豆債券)は、富くじ的要素のある少額債券だった。

売り出しは、償還が20年の貯蓄債券が昭和12(1937)年12月から、償還が10年の報国債券が昭和15(1940)年5月から、償還が2年の特別報国債券が昭和16(1941)年7月からだった。債券には抽選番号が割り振られていて、当選者は貯蓄債券では150~300倍、報国債券では1000倍、特別報国債券は500倍の割増金を得られる仕組みになっていた。

昭和18(1943)年6月からは、次なる貯蓄奨励政策として国債の購入のみ払い出しが認められる国債貯金制度がはじまった。

戦時中の貯蓄政策の中心機関を担っていた国民貯蓄奨励局は、昭和13(1938)年4月に設置された。

当時の政策を通して奨励されていたものに、貯蓄組合の活動があった。特に従業員20人以上の事業所や工場、官公庁署や学校には、貯蓄組合の設置が義務づけられていたという。

国債の購入判断は、最終的には個人にゆだねられていたが、戦時下の社会の暮らしでは、職場の貯蓄組合や町内会組織の隣組を通じて、半ば強制的に戦時国債を購入することが求められていた。

〔参考文献〕

関野満夫『日本の戦争財政 日中戦争・アジア太平洋戦争の財政分析』(中央大学出版部、2021年)

「貯蓄報国」『写真週報』第18号(1938年6月)

国民貯蓄奨励方策研究会編『貯蓄控』(兵庫県常会振興会、1942年)

大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史 第11巻(金融下)』(東洋経済新報社、1957年)

大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史 第12巻(大蔵省預金部・政府出資)』(東洋経済新報社、1962年)

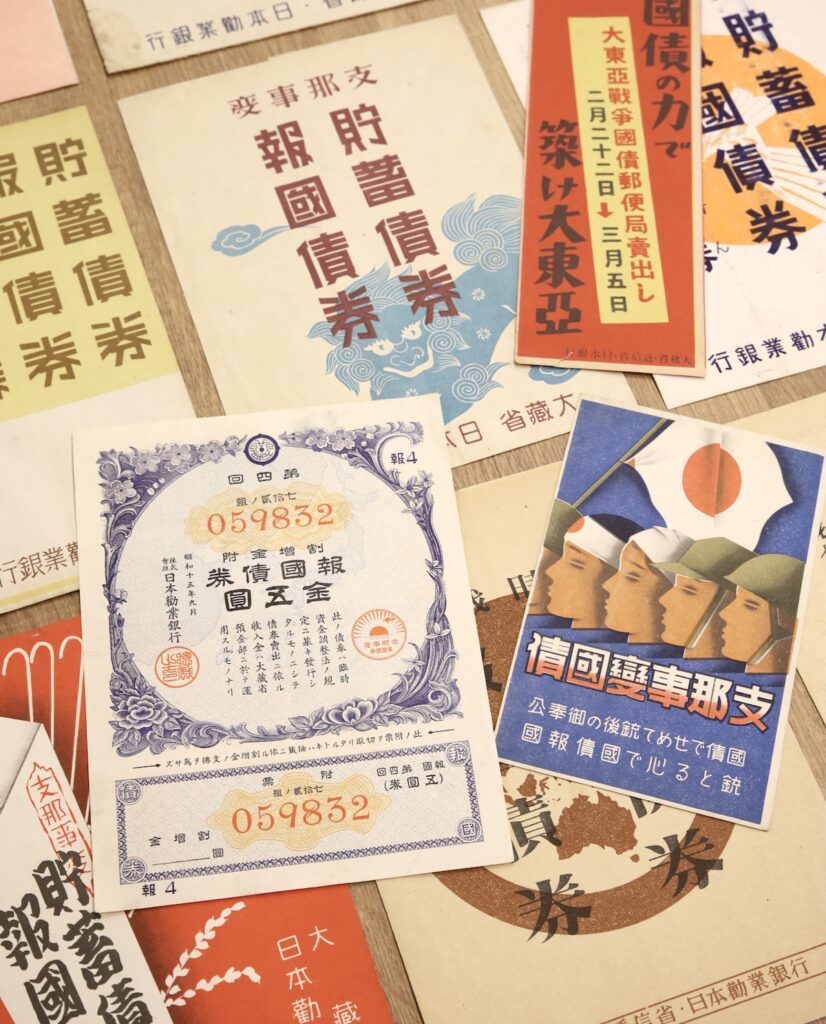

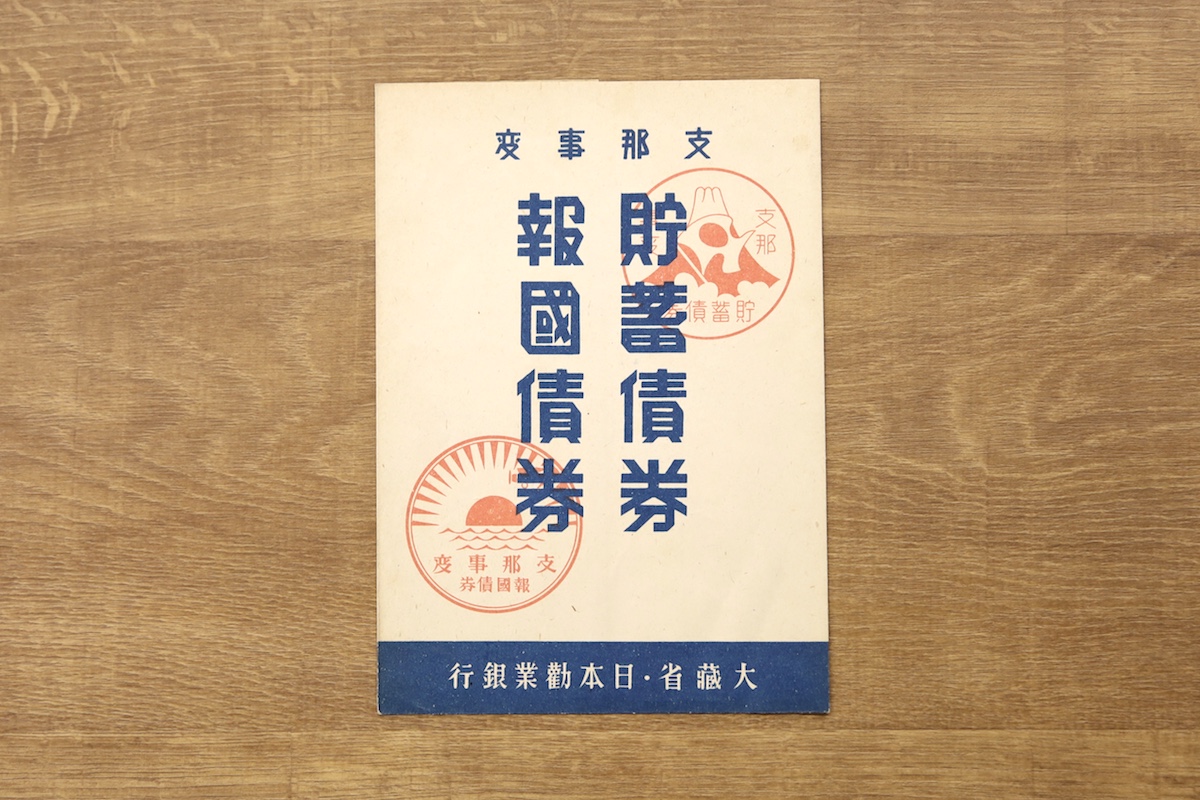

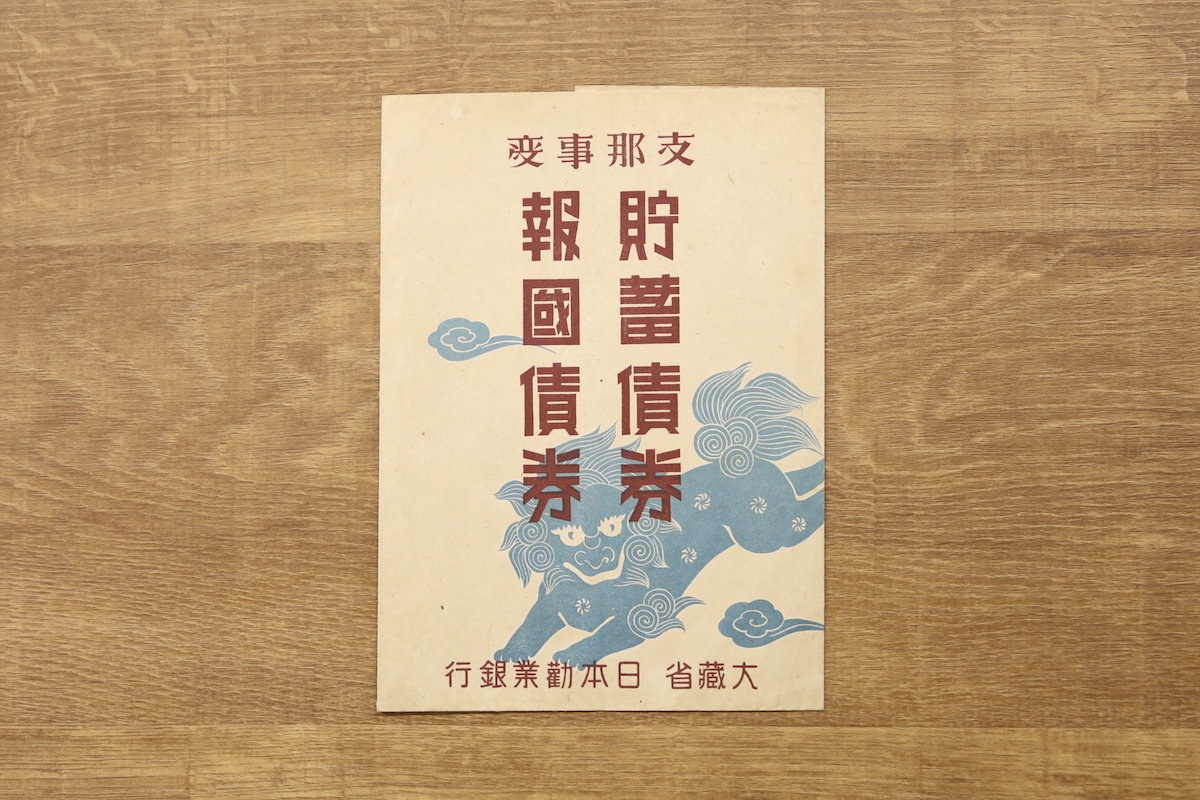

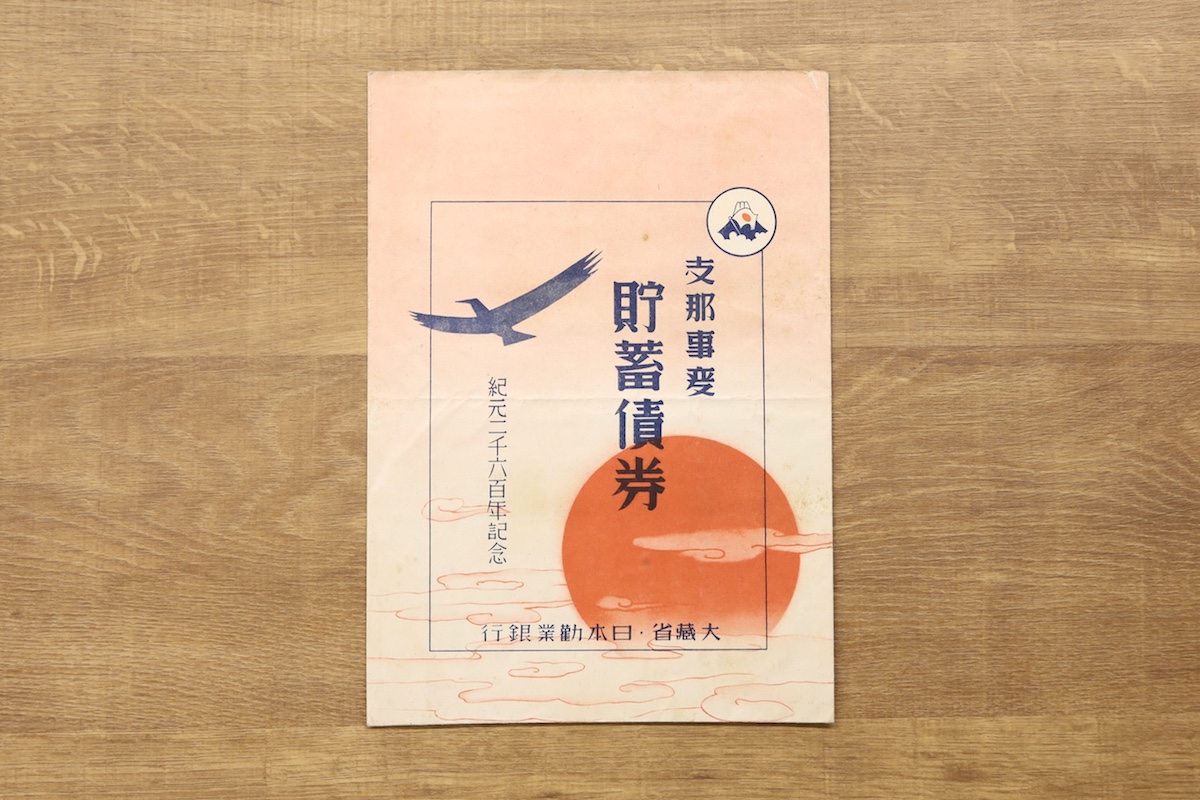

【上ヶ島さんの戦時国債の袋コレクション】

上ヶ島オサムさんのコレクションから戦時国債の袋を紹介します。歴史を証言する貴重な資料をお楽しみください。(画像をクリックすると拡大表示されます)

※全ての画像の無断転載を禁じます

大藏省・日本勸業銀行

大藏省 日本勸業銀行

大藏省・日本勸業銀行

貯蓄債券 報國債券

大藏省 日本勸業銀行

貯蓄債券 紀元二千六百年記念

大藏省・日本勸業銀行

貯蓄債券 報國債券 特別報國債券

赤坂郵便局

貯蓄債券 報國債券 特別報國債券

大藏省 日本勸業銀行

大藏省・日本勸業銀行

大藏省、遞信省、日本勸業銀行

大藏省・遞信省 日本勸業銀行

大藏省・遞信省・日本勸業銀行

大藏省・遞信省・日本勸業銀行

かみがしま・おさむ 紙物収集家。1957年北海道生まれ。東海大学工学部卒。著書に『レトロ包装シール・コレクション』(グラフィック社)、『絵はがきのなかの札幌』(北海道新聞社)、『さっぽろ燐寸ラベルグラフィティー』(亜璃西社)などがある。

バックナンバー