第19回 風邪薬の袋

日本人がいつから、インフルエンザなどの呼吸器症状をきたすウイルス性感染症を「風(風邪)」と呼んでいたのかは定かになっていない。

平安時代前期の9世紀に成立した『竹取物語』には、病の名称としての風への言及がある。江戸時代の17世紀の仮名草子『是楽物語』の未詳の作者は、「風は百病の長たりといへども、猶[なお]まことの病は、心よりおこり侍[はべ]る也」と、当時の風邪についての知識と、精神と肉体面からの治療のアプローチを説いている。

薬を服用する習慣は、江戸時代には日常的に定着していた。薬は外出、旅にも欠かせない携行品であった。現在の奈良県で作られていた大和売薬、富山県で作られていた富山売薬に代表される売薬、配置薬の普及が薬を暮らしに身近なものにしていった。

薬の包装の近現代史に詳しい服部昭によると、日本の売薬包装は明治時代に入ってから、薬局の店頭に並ぶ商品と訪問販売員が薬箱の販売・補充を行う配置家庭薬とで、デザインが大きく分かれていったという。

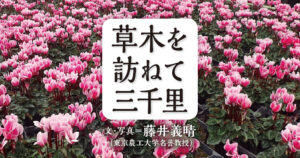

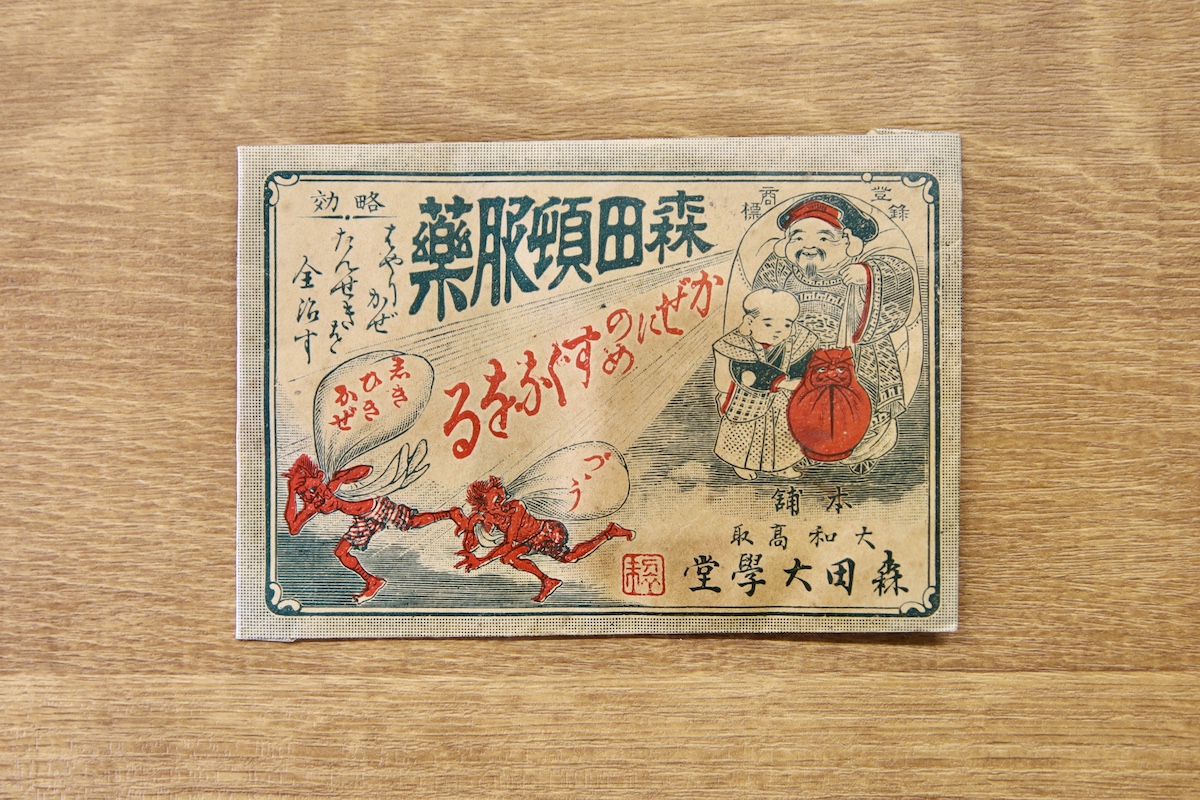

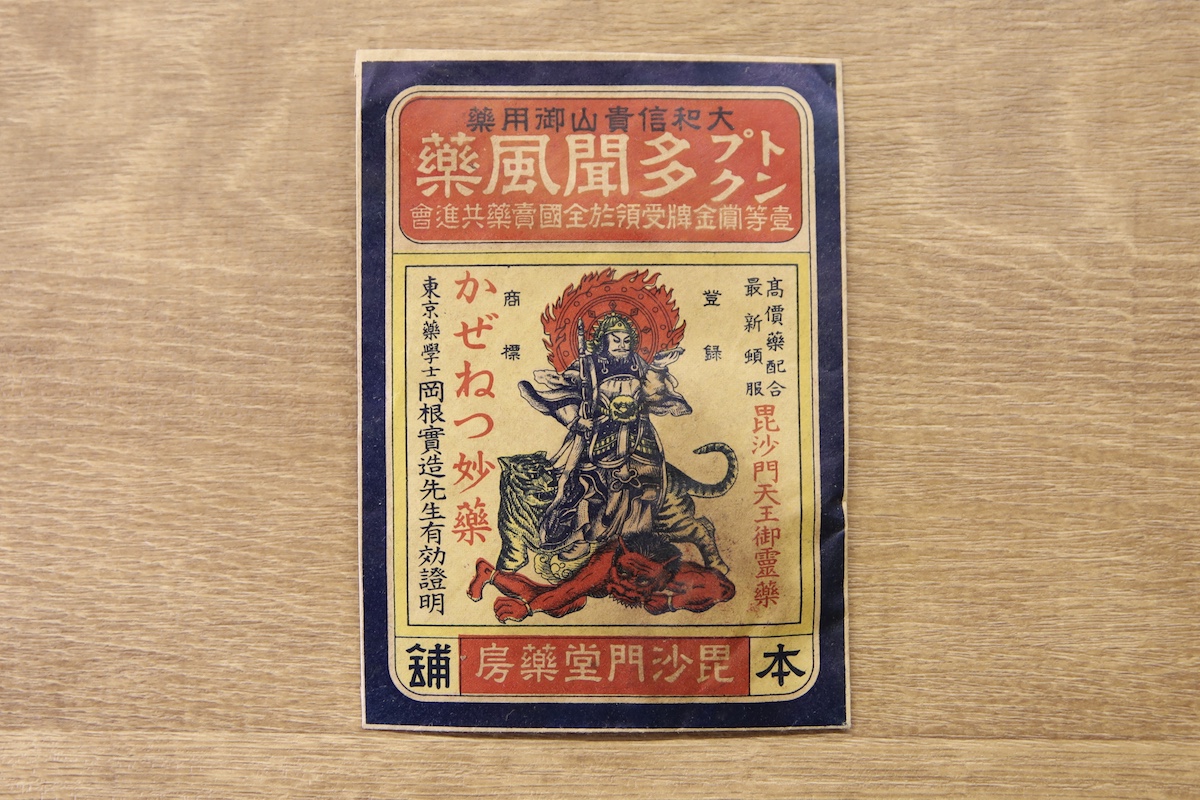

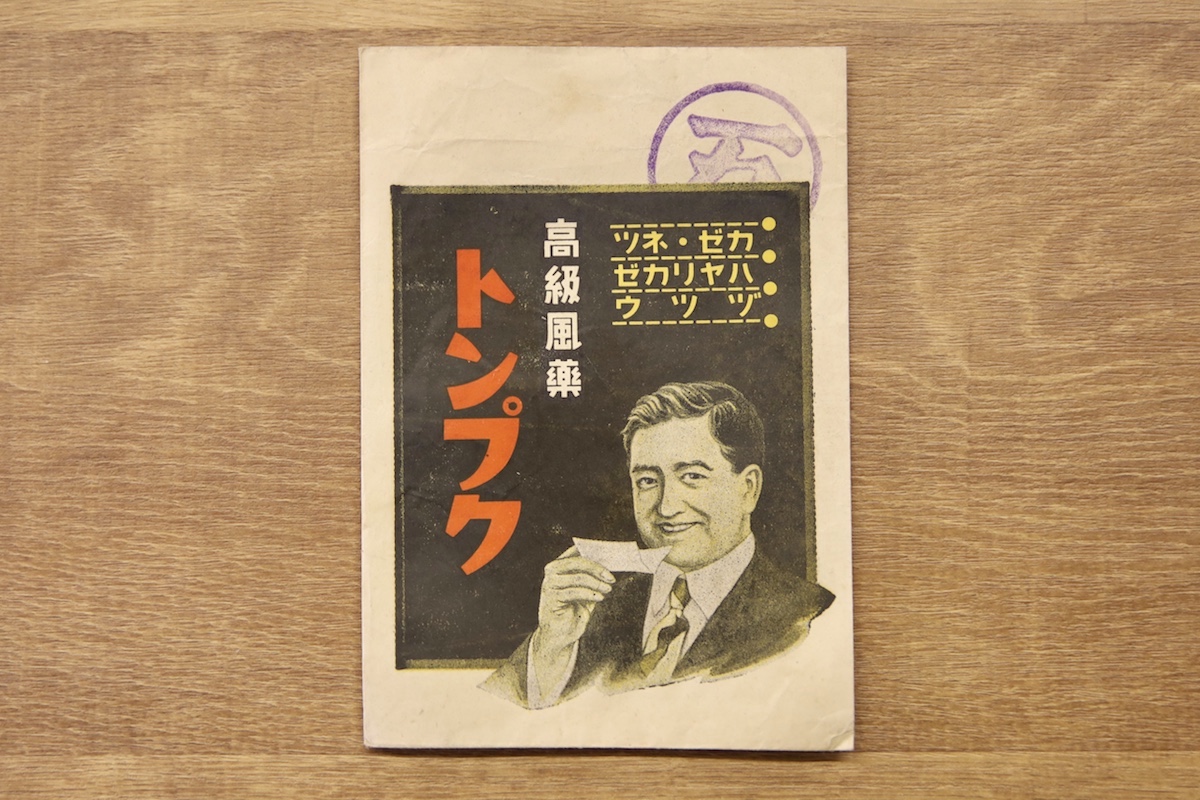

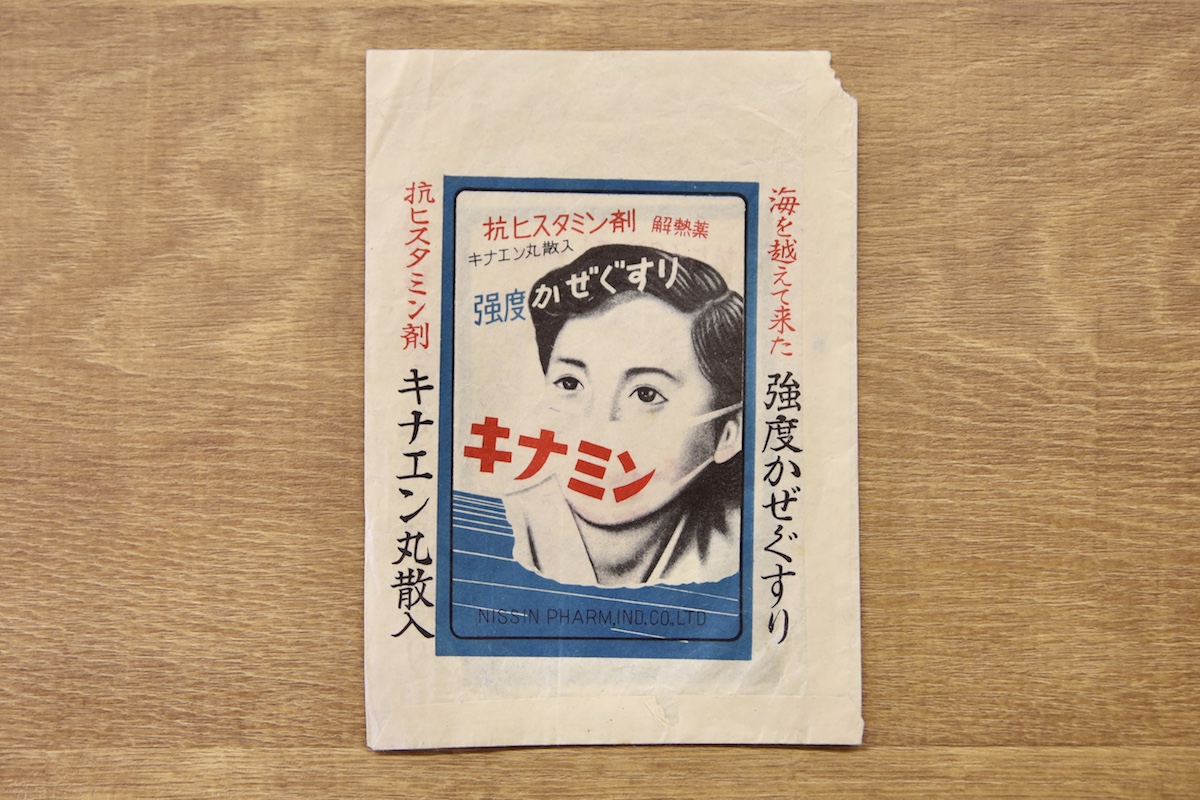

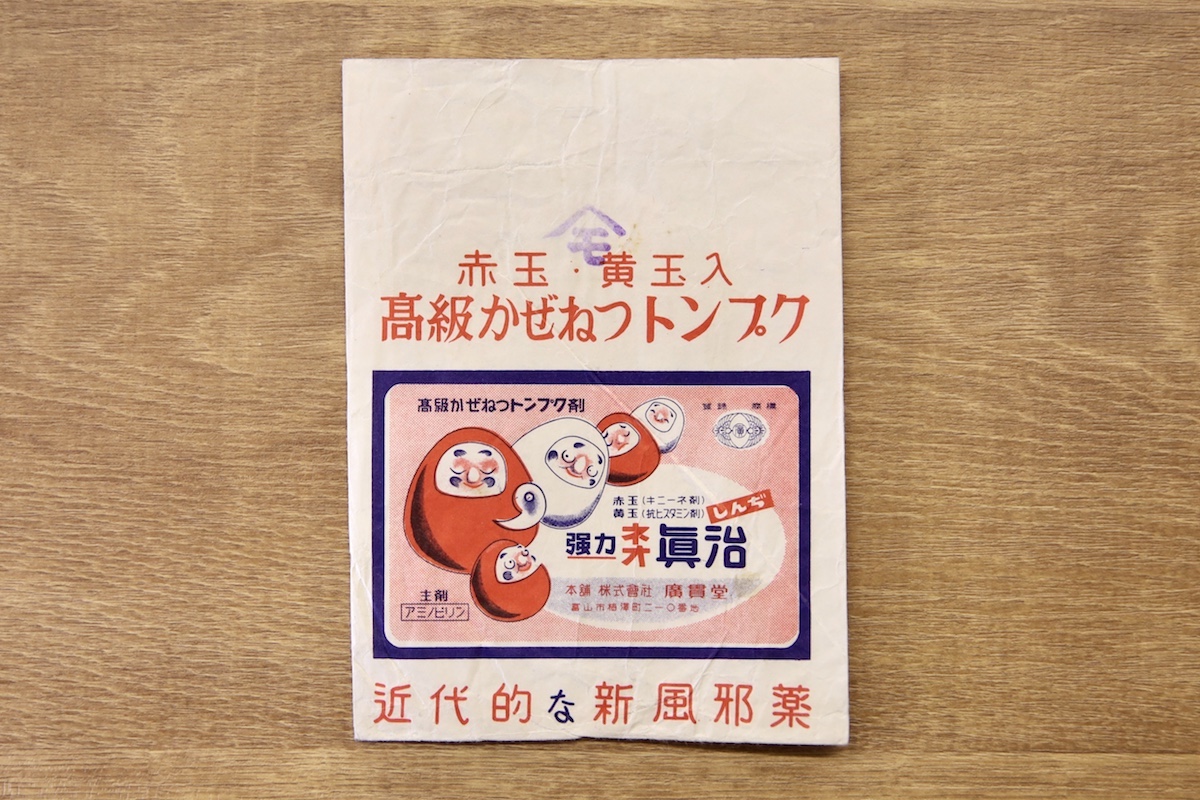

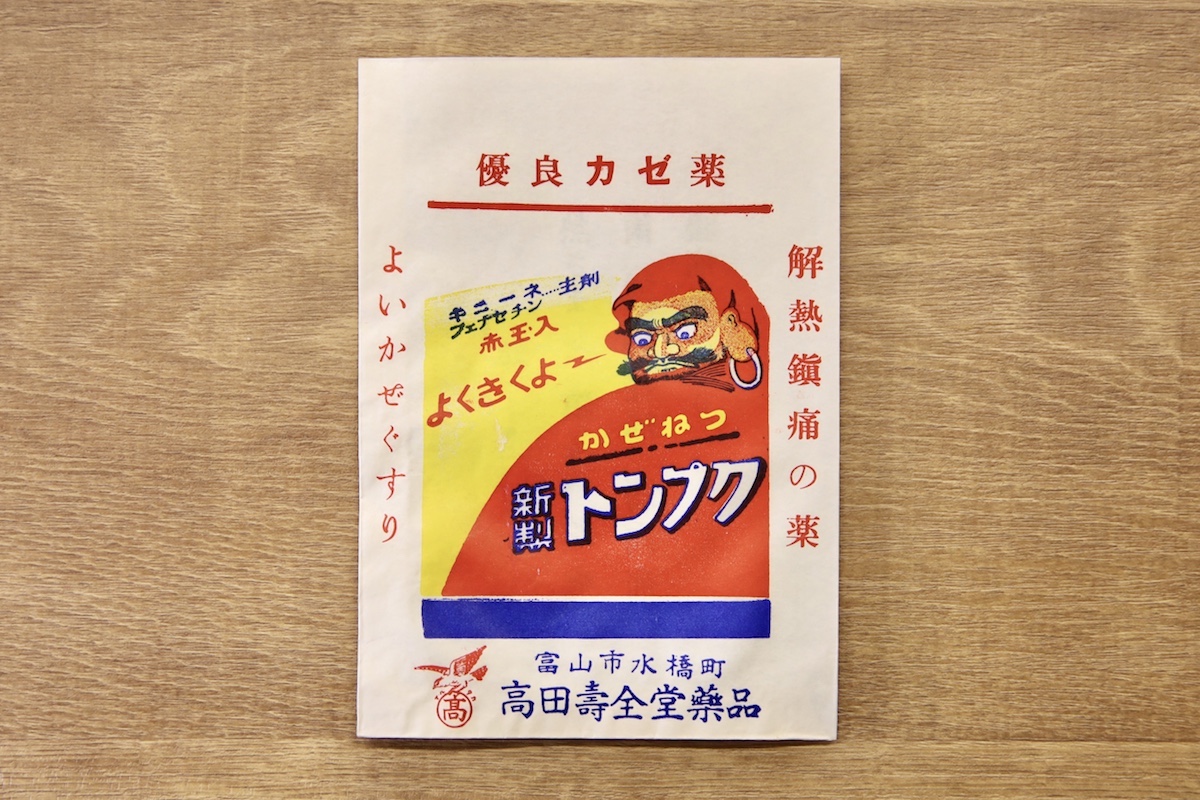

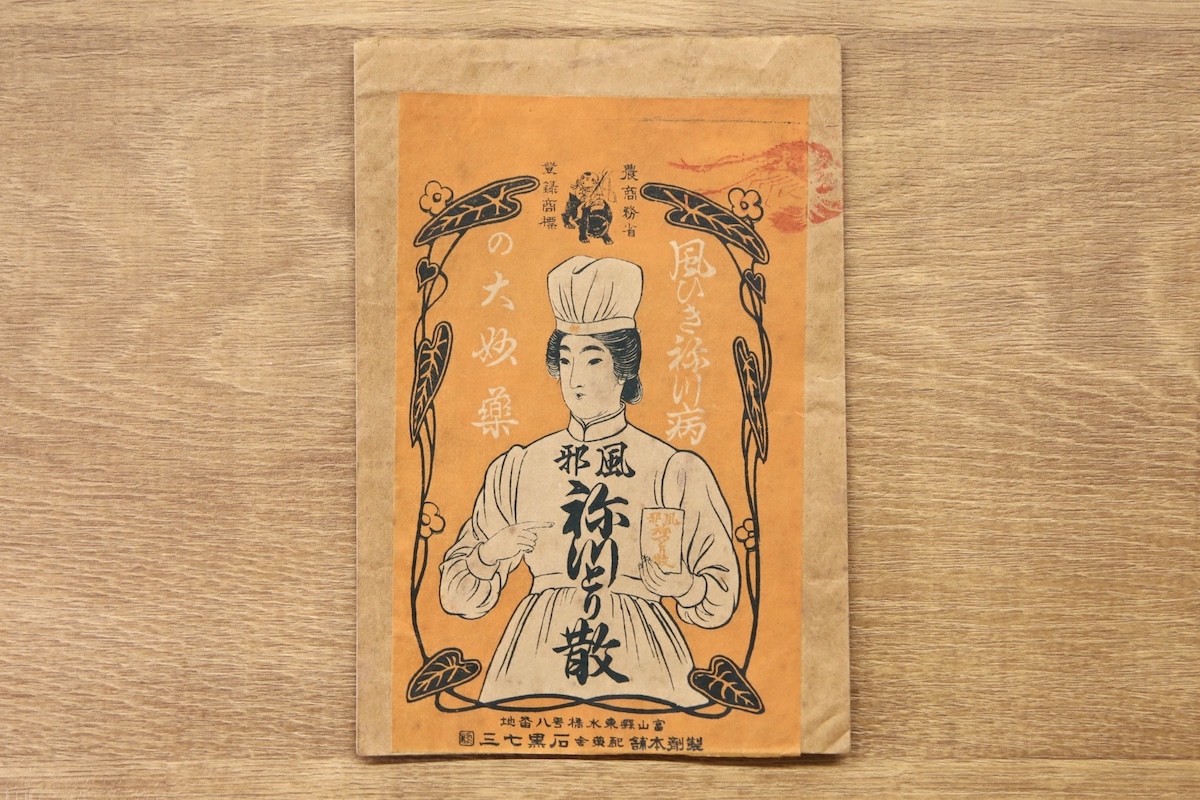

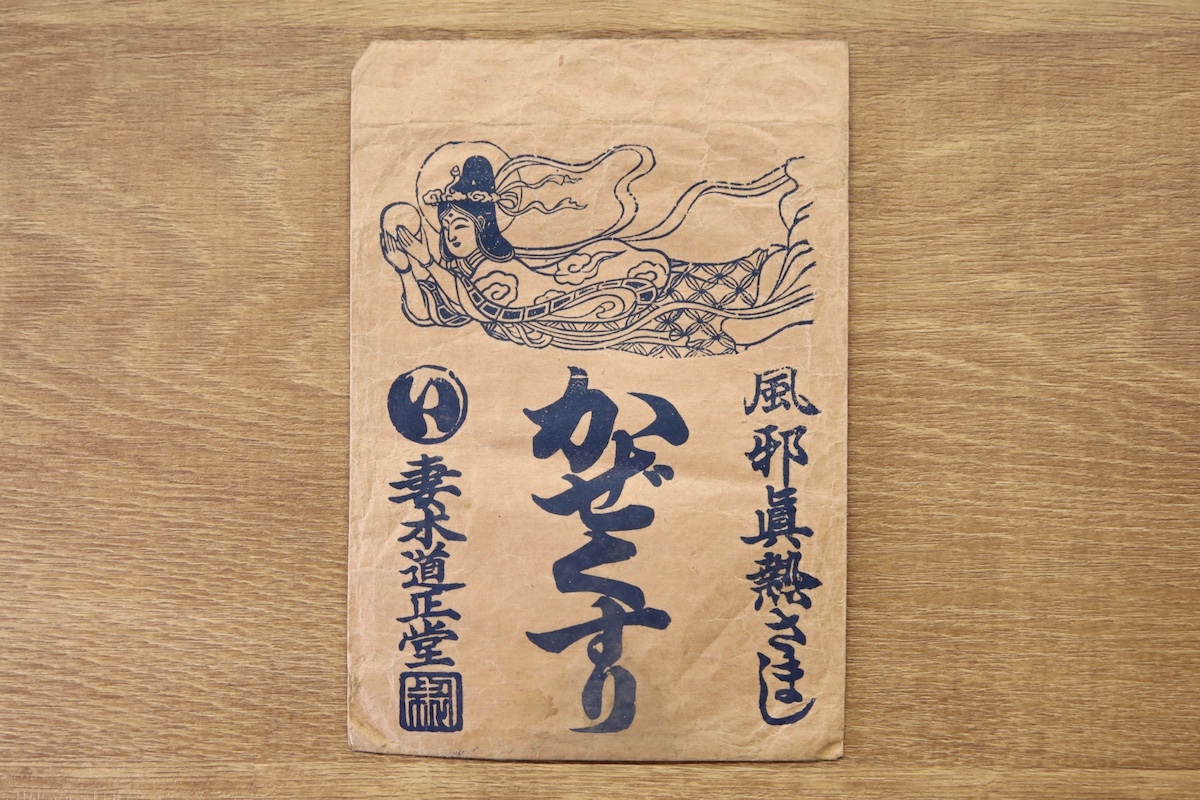

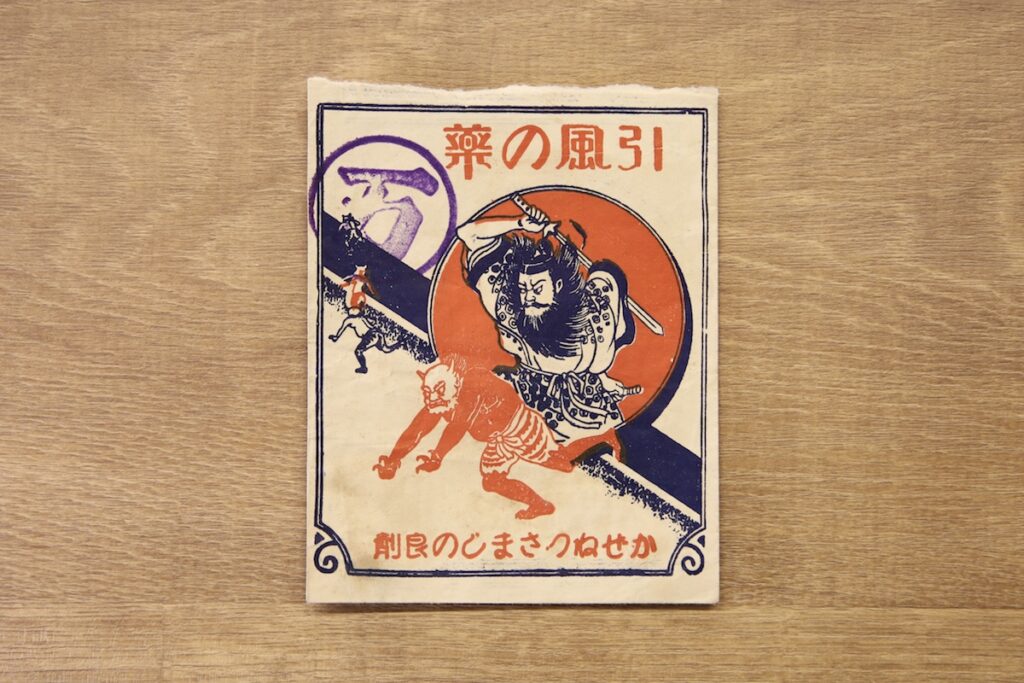

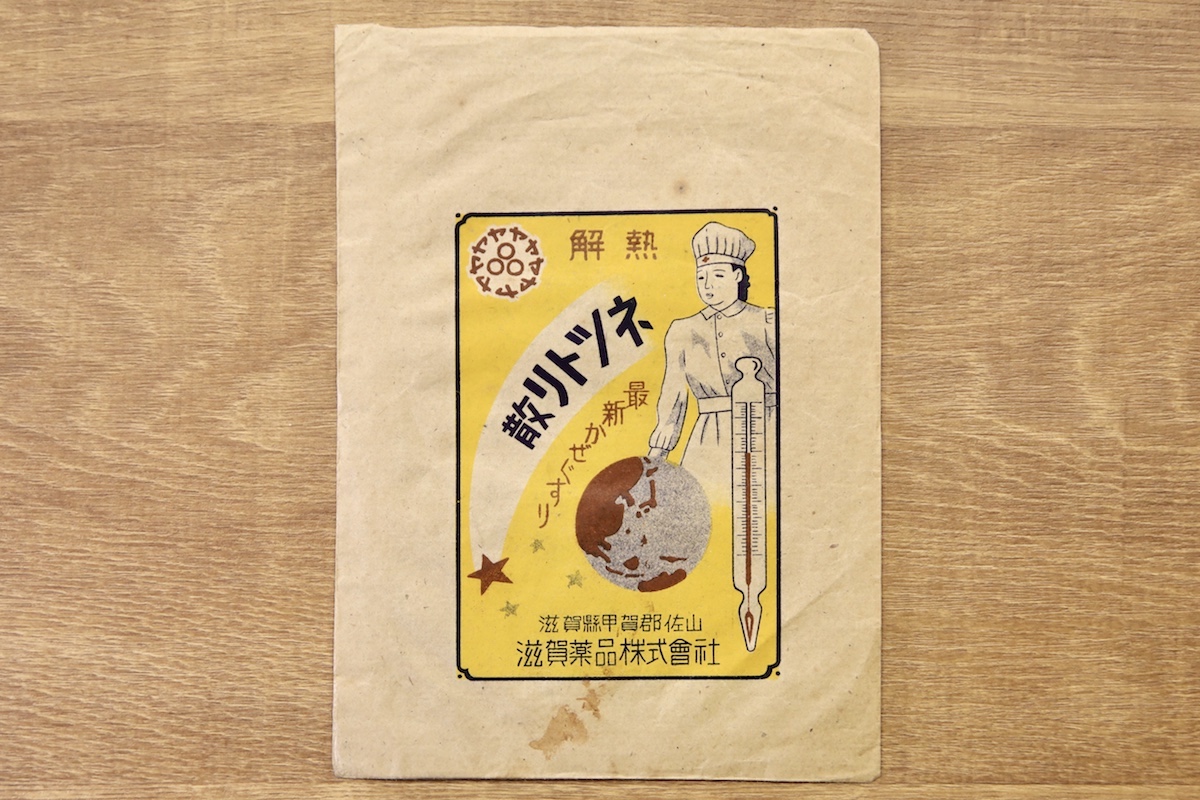

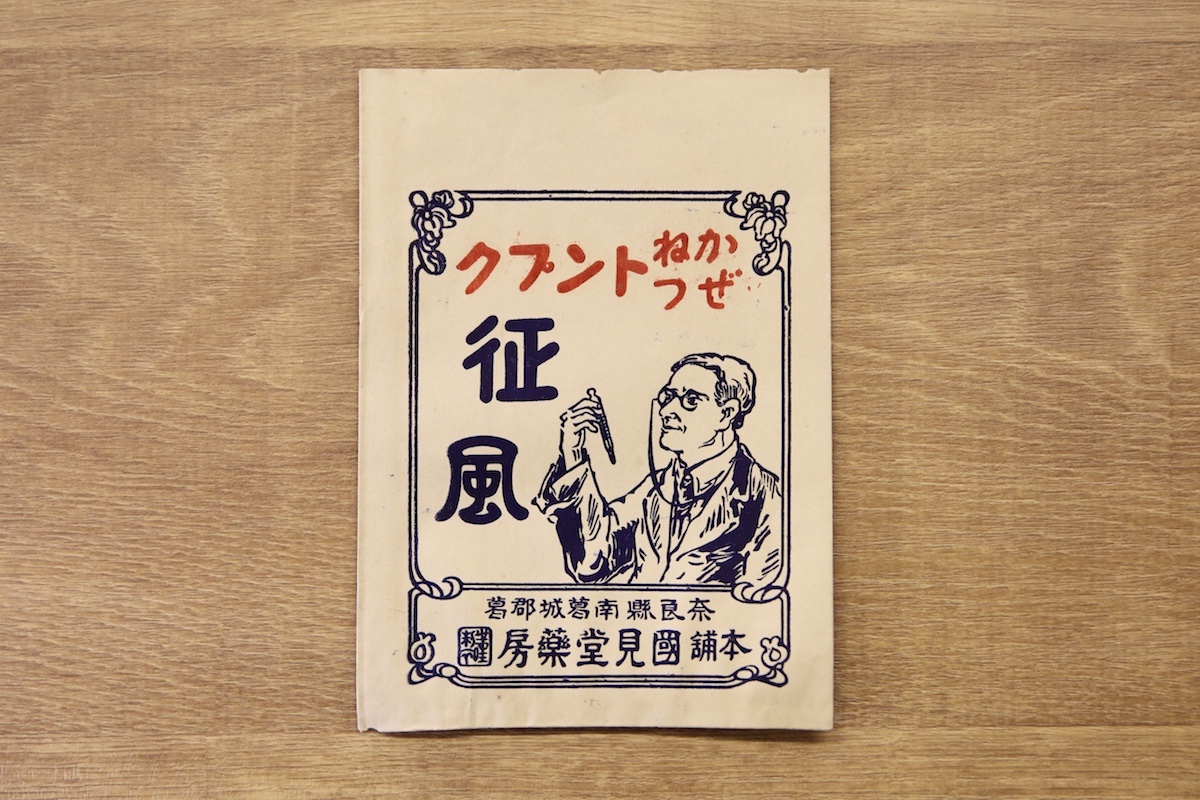

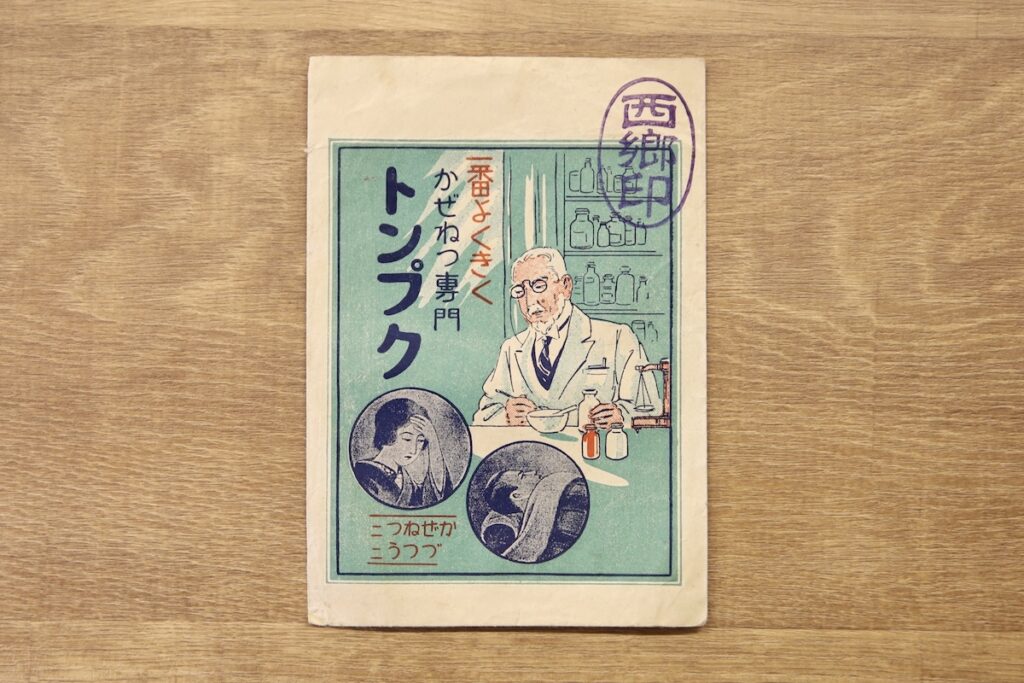

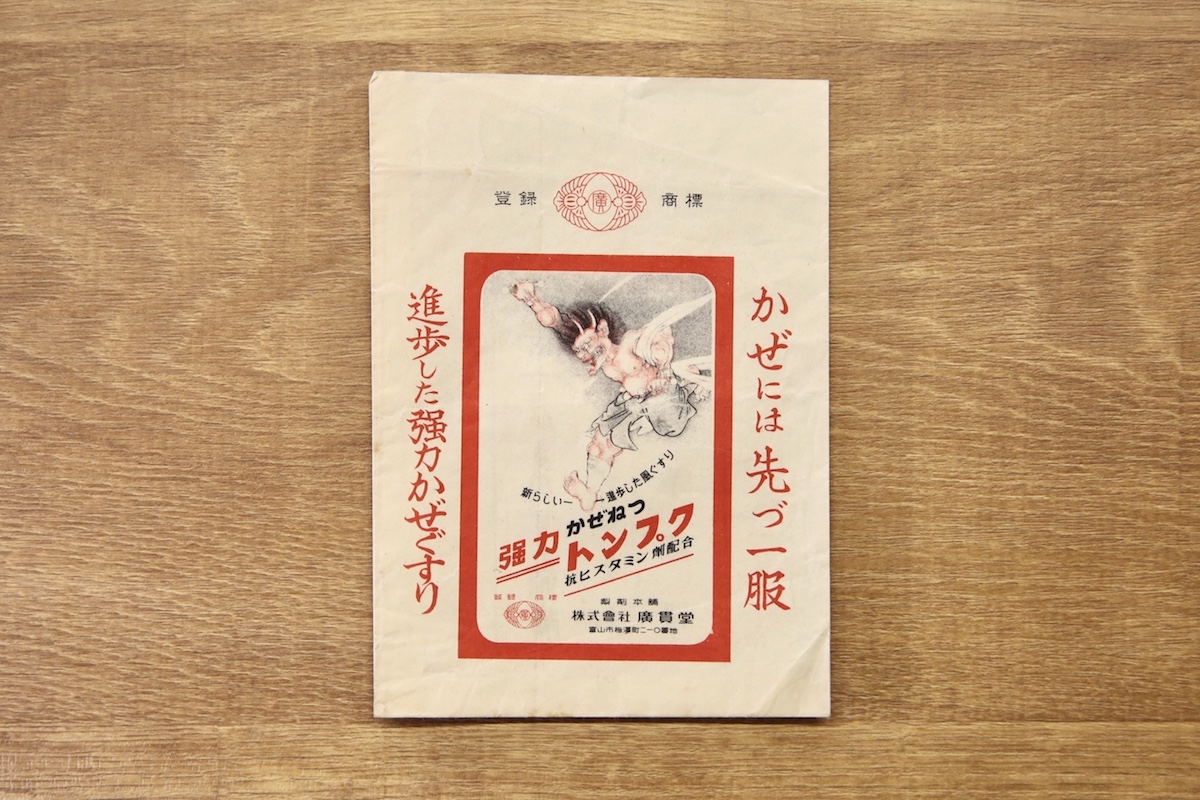

主に都市部の顧客が薬局で買う薬は、新聞や雑誌広告と連動して販売が展開されたために、競合品に間違われないように商品名が目立つようにデザインされるようになった。都市から離れた土地で暮らす人々が主な顧客だった配置家庭薬は、顧客本人が薬箱から適切な薬を選び出して使えるように、症状と薬の効能が一目でイメージできる独特のイラストが外装に使われるようになった。

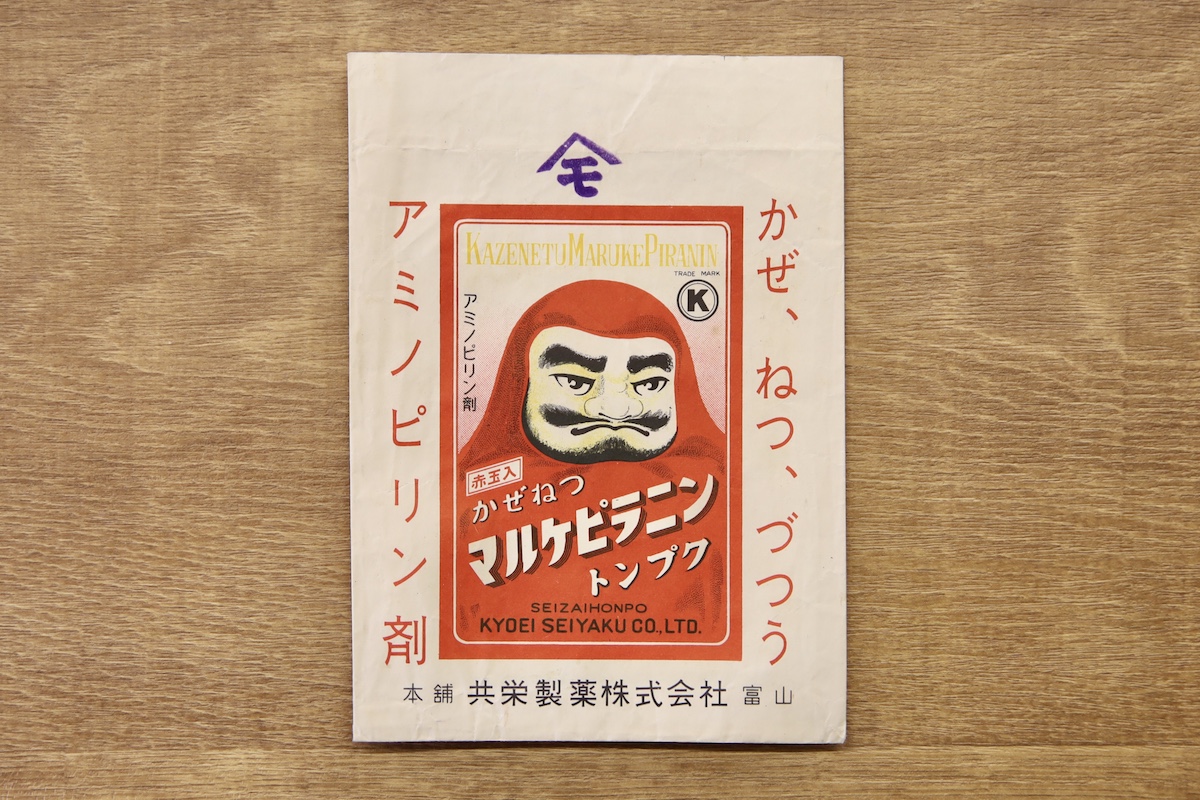

鬼神や鍾馗、達磨大師を描いた風邪薬は、後者のデザインの典型になるだろうか。

風邪の神様は赤い色をした神様が多い。日本の人々が神様に対して荒ぶる心と和める心の両面を見ていたことは、風邪の平癒を祈願する神様に対しても同様だっただろう。風邪の神様は、流行り病の疱瘡神にルーツがあり、その赤い色は、かつての時代に死病と怖れられていた疱瘡患者の肌の色とされている。

〔参考文献〕

服部昭『薬包装の近現代史』(風詠社、2015年)

宗田一『図説・日本医療文化史』(思文閣出版、1989年)

酒井シヅ『絵で読む 江戸の病と養生』(講談社、2003年)

『精選版 日本国語大辞典』(小学館、2006年)

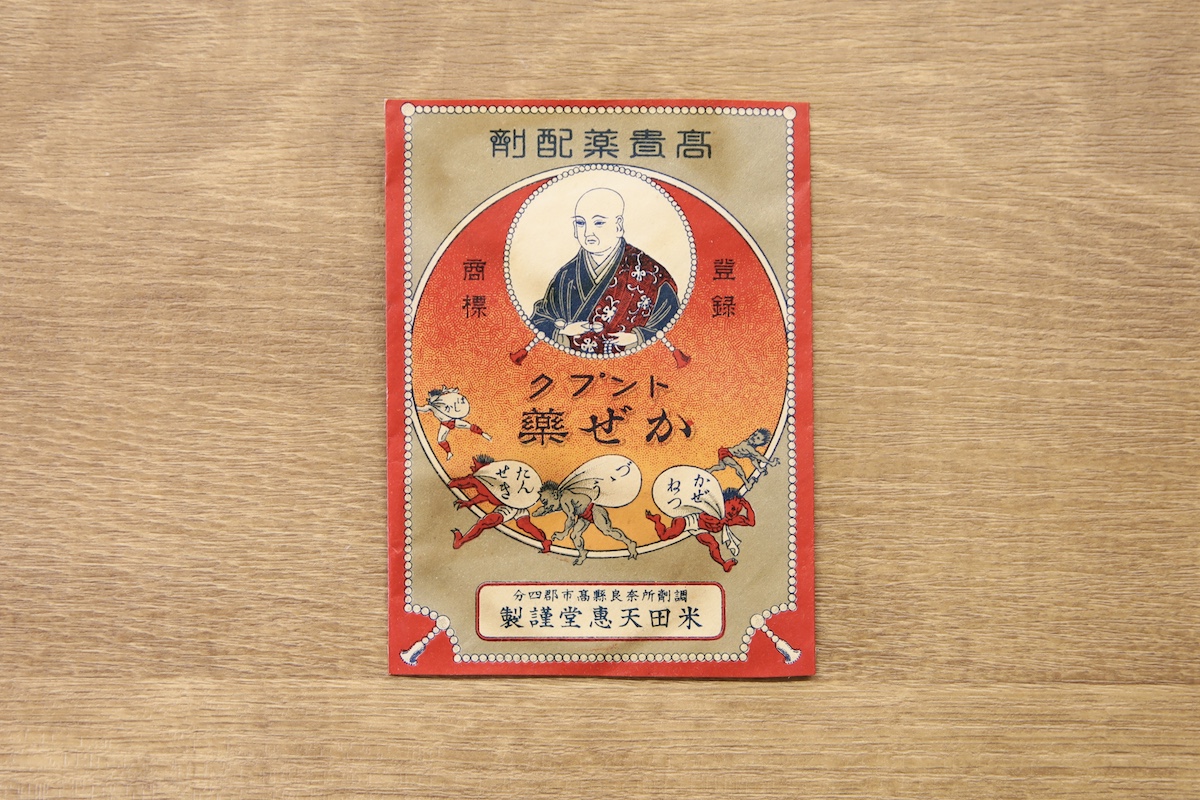

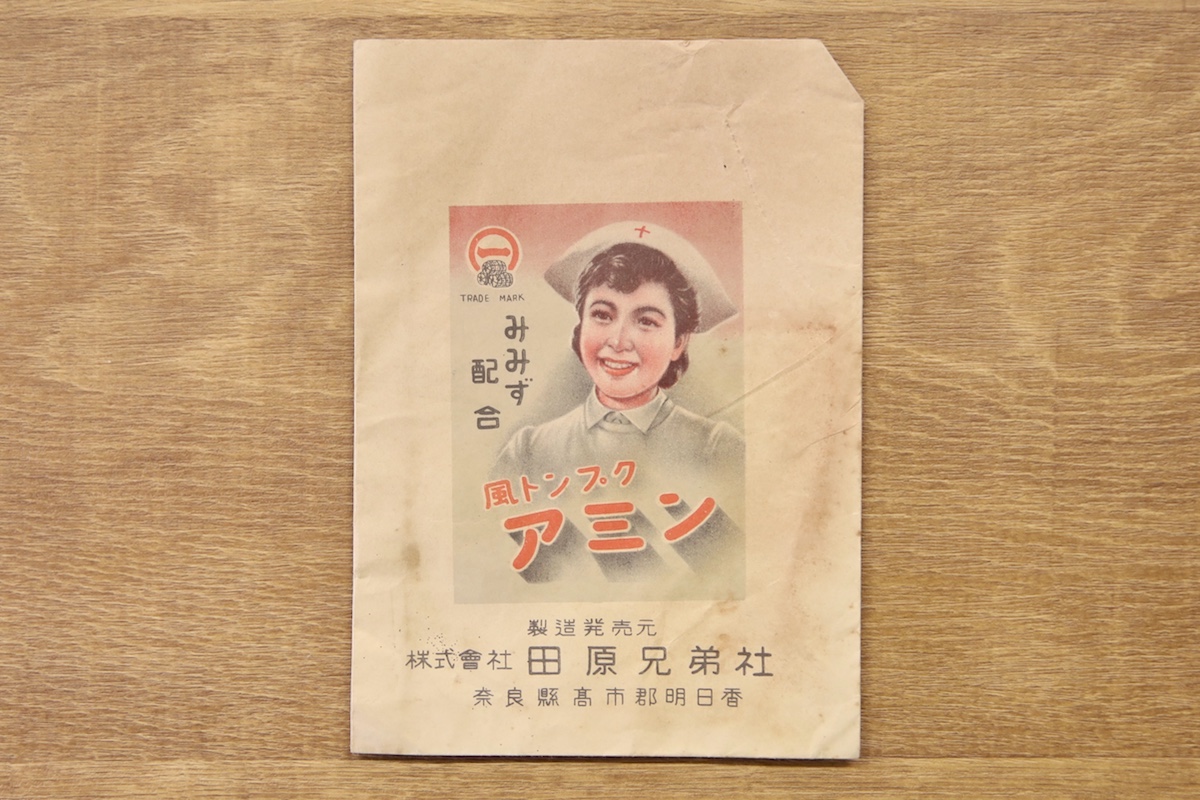

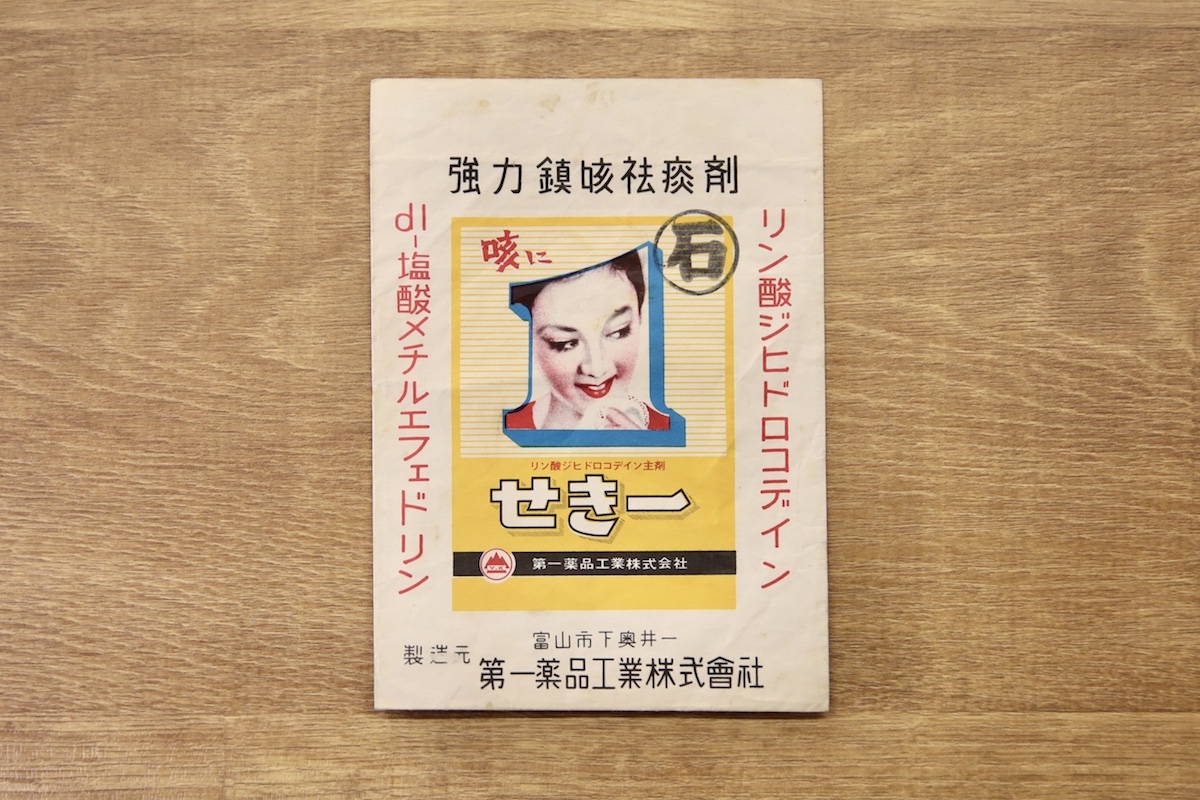

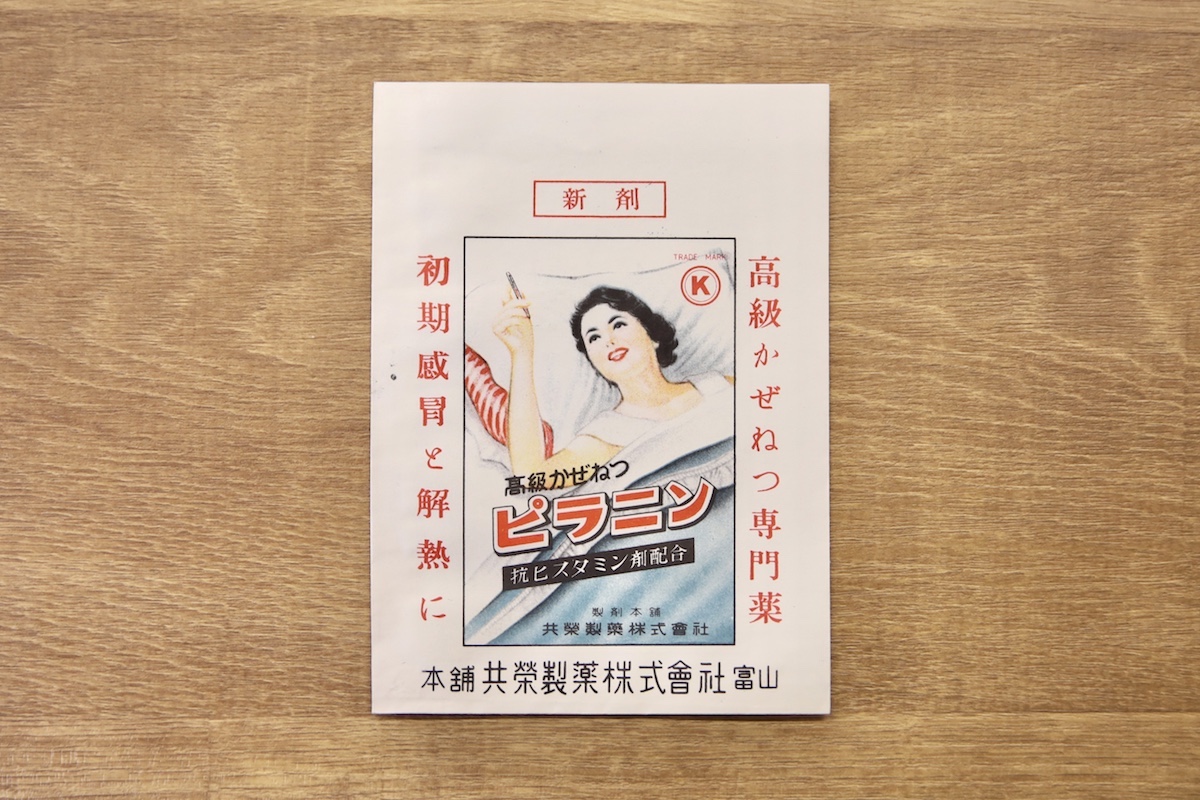

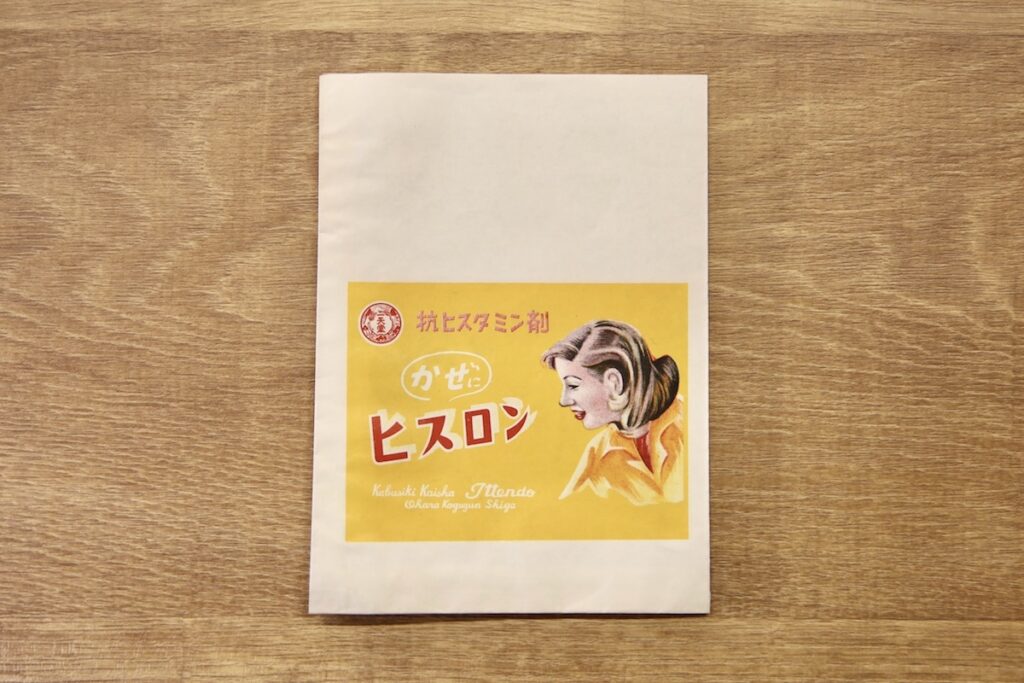

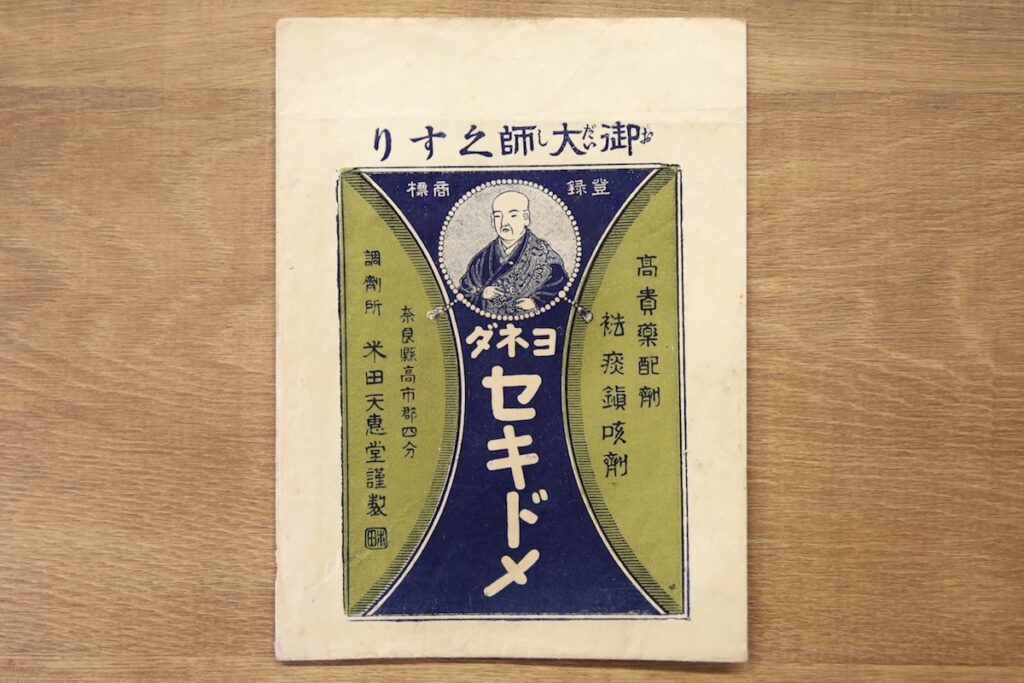

【上ヶ島さんの風邪薬の袋コレクション】

上ヶ島オサムさんのコレクションから秘蔵の風邪薬の袋を紹介します。今年も寒い季節がやってきました。皆様もお風邪など召されませんようご自愛下さいませ。(画像をクリックすると拡大表示されます)

※全ての画像の無断転載を禁じます

森田大學堂

毘沙門堂薬房

米田天惠堂

船倉製薬株式會社

日満製薬保健協會

水橋保寿堂

株式會社田原兄弟社

共栄製薬株式会社

株式會社廣貫堂

高田壽全堂薬品

配薬舎石黒七三

妻木道正堂

滋賀薬品株式會社

國見堂薬房

第一薬品工業株式會社

共榮製薬株式會社

一天堂

マルゼン医薬研究所

株式會社廣貫堂

米田天惠堂

かみがしま・おさむ 紙物収集家。1957年北海道生まれ。東海大学工学部卒。著書に『レトロ包装シール・コレクション』(グラフィック社)、『絵はがきのなかの札幌』(北海道新聞社)、『さっぽろ燐寸ラベルグラフィティー』(亜璃西社)などがある。

バックナンバー