第13回 災害時のトイレの準備は万端ですか?

今回は災害時のトイレにおける「自助」「共助」「公助」について考えてみたいと思います。

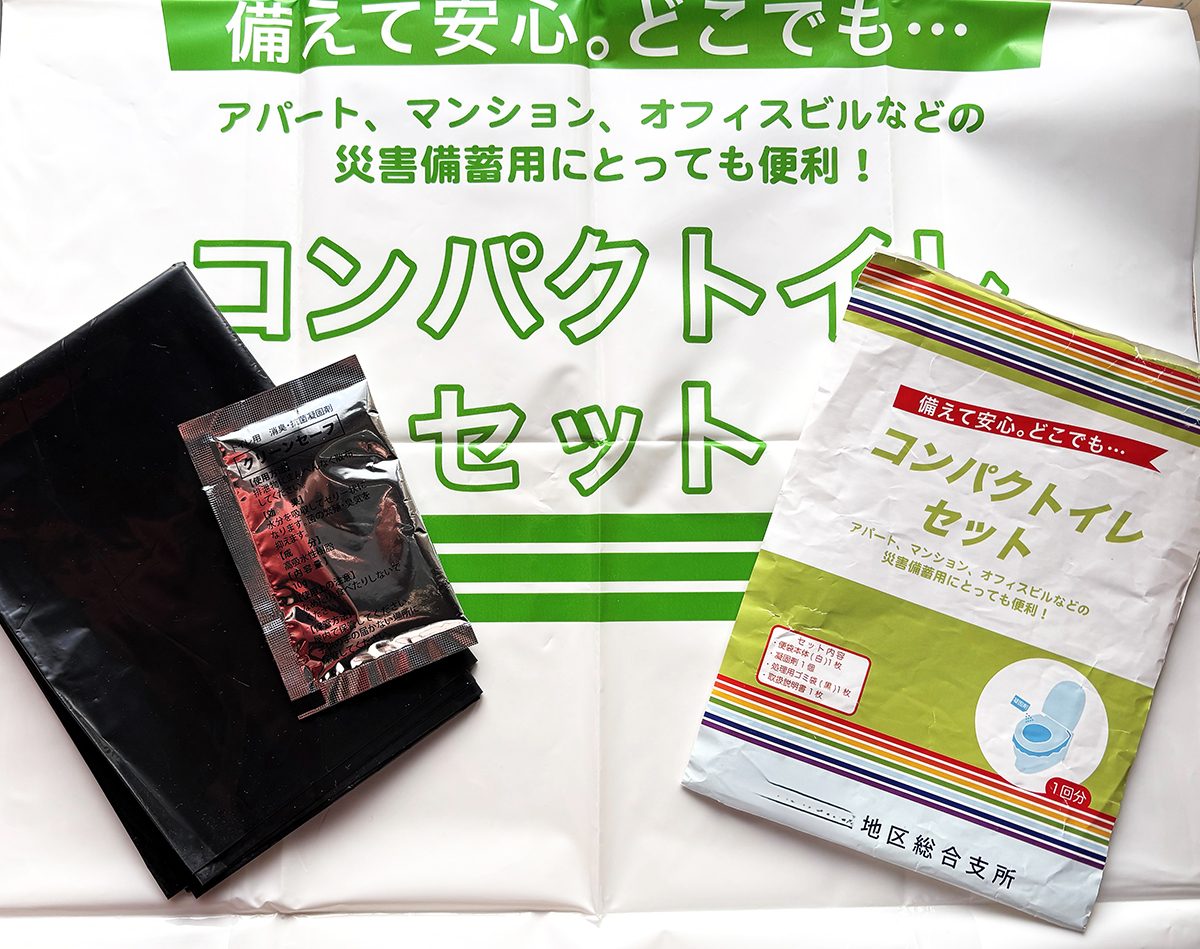

まずは「自助」。自分で備えるべきは「携帯トイレ」でしょう。近ごろは水や食料に加えて、「携帯トイレ」を用意されている方も多いのではないでしょうか。しかし、実際に使ってみたことはありますか? いざというときに慌てないためにも、一度は試してみることをおすすめします。

水洗トイレに設置する場合は、まずゴミ袋などの大きなビニール袋で便座を覆い、その上に便袋をかぶせます。用を足した後は、上のビニールだけを取り外せば濡れずに済み、清潔さも保てます。携帯トイレセットに含まれる凝固剤は、基本的に液体を固める成分でできています。形のある便は新聞紙などに包んで捨てると、臭い漏れを防げます。使用後はビニールをしっかり縛ります。災害の状況や自治体によって処理方法は異なる場合がありますが、他のゴミとは分けてまとめておきましょう。

新聞紙は意外と優秀で、臭いを閉じ込めるうえ、ゴミとして回収する際に圧力がかかってもポリ袋より破裂しにくいという利点があります。回収時の破裂事故防止にも役立ちます。新聞を取っている方は、少し保管しておくとよいかもしれません。

携帯トイレの代用として、ゴミ袋などを便器に設置して用を足し、紙おむつで吸収させる方法や、便の際にビニールの上に新聞紙を敷く方法もあります。介護や育児で使いきれなかったおむつは、捨てずに保管しておくと役に立ちます。最近では、臭いがほとんど漏れないビニール袋も市販されているので、あわせて備えておくといいですね。

頻繁に手を洗えないことを考えると、これに加えて使い捨ての手袋があるといいかなと思います。

携帯トイレは「1日5回×7日×人数分」は用意しておきたいものです。

次に「共助」。地域におけるトイレの備えを見ていきます。

町内会などで準備してあるのは「椅子型トイレ」が多いようです。携帯トイレと一緒で組み立てた椅子にビニール袋をかぶせて使用します。椅子は数分で組み立てられますが、災害時は誰もが慌てていますから、私のように「折り図を見て折り紙が折れない」タイプの人は、地域の防災訓練などに参加して練習しておいたほうが無難です。

こうした簡易トイレには、プライバシーに配慮した囲いも用意されています。私が見たものは、ブルーシート状の囲いにファスナー式の扉がついていました。プライバシーは守られますが、水の確保が難しい現場では、ファスナーなど手に触れる箇所はできるだけ少ないほうがいいのではないかと、個人的には感じました。

最後に「公助」。自治体のトイレ対策はどうなっているか知っていますか?

私が住んでいる地域はマンションが多いので、災害発生時には自宅避難が第一選択肢になっています。各家庭に携帯トイレも配られました。

一方、戸外で災害にあった場合に備えて、一部の公園には「ベンチトイレ」が設置されています。皆さんの近所の公園にも、よくよく観察すると「これは非常時にトイレになります」と書かれたベンチがあるかもしれません。また、公共施設のエレベーター内に置かれた三角型のバケツ(通常は椅子として使用)には防災グッズが入っていて、携帯トイレがセットされている場合もあります。

万一、自治体全域が壊滅的な被害を受けた場合には、別の自治体などが支援に入る必要がありますね。そんなときの助っ人として〝これは画期的〟と感じた、「節水型自走式仮設トイレ水洗カー」を紹介したいと思います。

私が実際に見たのは、ユニトライク株式会社の「レストルームビークルRE/BAIO リバイオ」。軽トラックに洗面を含むトイレ一式を搭載し、バイオ技術で水を再生して手洗い水を循環させる仕組みで大幅な節水が可能です。便器用に70リットルの水を貯水でき、約100回使用可能。下水管に直結もでき、汲み取り業者が来られない場合でも処理施設まで自走できます。

軽トラなので小回りが利き、救援物資の運搬も可能。避難所はもちろん、障害者や高齢者のいる場所にも出向けるのが大きな利点です。

車内には介助者が入れるスペースもあり、座る場所も確保されています。バリアフリー仕様にも変更可能です。近隣地域と協定を結んでおけば、いざというときに助け合うことができます。

移動式トイレの開発は複数の民間企業が参入しています。災害時にも、清潔で誰もが使いやすいトイレがあると安心ですね。

備えあれば憂いなし!

とは言え、モノをそろえて「安心」するのではなく、ぜひ自治体などが行っている防災訓練に参加してみてください!

次回は排泄に困難を抱える方の「災害時トイレ」をテーマに取り上げます。困難を抱えていない方も一緒に考えてみてください!

いしかわ・みき 出版社勤務を経て、フリーライター&編集者。社会福祉士。重度重複障害がある次女との外出を妨げるトイレの悩みを解消したい。また、障害の有無にかかわらず、すべての人がトイレのために外出をためらわない社会の実現をめざして、2023年「世界共通トイレをめざす会」を一人で立ち上げる。現在、協力してくれる仲間とともに、年間100以上のトイレをめぐり、世界のトイレを調査中。 著書に『私たちは動物とどう向き合えばいいのか』(論創社)。