第11回 INAXライブミュージアム「トイレの文化館」で日本のトイレを学ぶ②

前回(第10回)は、INAXライブミュージアムの学芸員・立花嘉乃さんの案内で、縄文時代から江戸時代までのトイレ文化を振り返りました。今回も引き続き立花さんと共に、産業革命以降にイギリスで誕生した水洗トイレが日本に普及し、「快適なトイレ」が飛躍的に広まった過程をたどります。

さて、そもそも近代の仕組みに近い水洗トイレは、なぜ18世紀の末に、イギリスで生まれたのでしょうか。立花さんは、「その背景には工業化の進展による都市への人口集中がある」と説明します。

「実は、中世以降のヨーロッパでは糞尿を窓から外に投げ捨てており、街中が糞尿であふれていました。18世紀後半に産業革命が起こって工業化が進むと、都市に人口が集中します。その結果、ロンドンは非常に不衛生な状態に陥り、伝染病が蔓延してしまいました。そこで政府は下水道整備に着手。同時に、機械工や配管工、時計職人たちが、こぞって水洗トイレの仕組みを開発し、改良を進めていきます。こうして、19世紀末には現在につながる水洗トイレの仕組みが構築されました。 日本では、幕末、開国を経て明治時代に水洗トイレの輸入が始まりますが、設置できるのは、外国人向けホテルなども含め外国人居留地の人々や富裕層など、ごく一部の人に限られていました。そんな中、現在のTOTO株式会社を創立した大倉和親とその父・孫兵衛が製陶研究所(名古屋)で、腰掛式水洗便器(洋式便器)を開発します。1914(大正3)年のことでした」

その後、大正時代にスペイン風邪が大流行したこともあり、汚れが目立ちやすい白色の便器がはやるなど国民の衛生に対する意識が高まりましたが、水洗トイレの普及には至らず、日本のトイレ文化が大きく変化を遂げたのは第二次世界大戦後なのだそうです。

「戦後の日本では住宅不足を解消するため、1955(昭和30)年ごろから集合住宅の建築ラッシュが始まります。集合住宅では糞尿の汲み取りができないため、必然的に水洗トイレが導入されました。また、広さも限られるので、それまで多くの家庭で部屋を分けて設置されていた大小二種類の便器は、部屋も便器も一つの両用タイプになりました」

ちなみに、当時用いられていた両用タイプは、和式便器が床から一段高い位置にある段差付きのトイレでした。列車にも設置されていたことから『汽車便』とも呼ばれていたそうです。

1960年から同公団が採用した洋式トイレ。

節水や消音に配慮した1974年発売の「カスカディーナ」。

1967年に発売された国産初の温水洗浄機能付き便器は、用を足し終わったら足もとの黒いボタンを踏む方式

(撮影:梶原敏英)

しかし、和風両用対応トイレは課題がありました。

「このタイプのトイレは、便器を一段高くして埋め込み、周囲にタイルを張らなければならないので施工に時間がかかりました。そこで注目されたのが、腰かけるタイプの洋式トイレです。設置が簡単で、短期間に多くの住宅を建設するのにぴったりのため、洋式に転換されていきました。さらに、排泄物を流すために水を貯めておくタンクの上に手洗い器を設けるといった、日本独自のスタイルも生まれました。狭い空間を有効利用しようとする工夫が見てとれます」

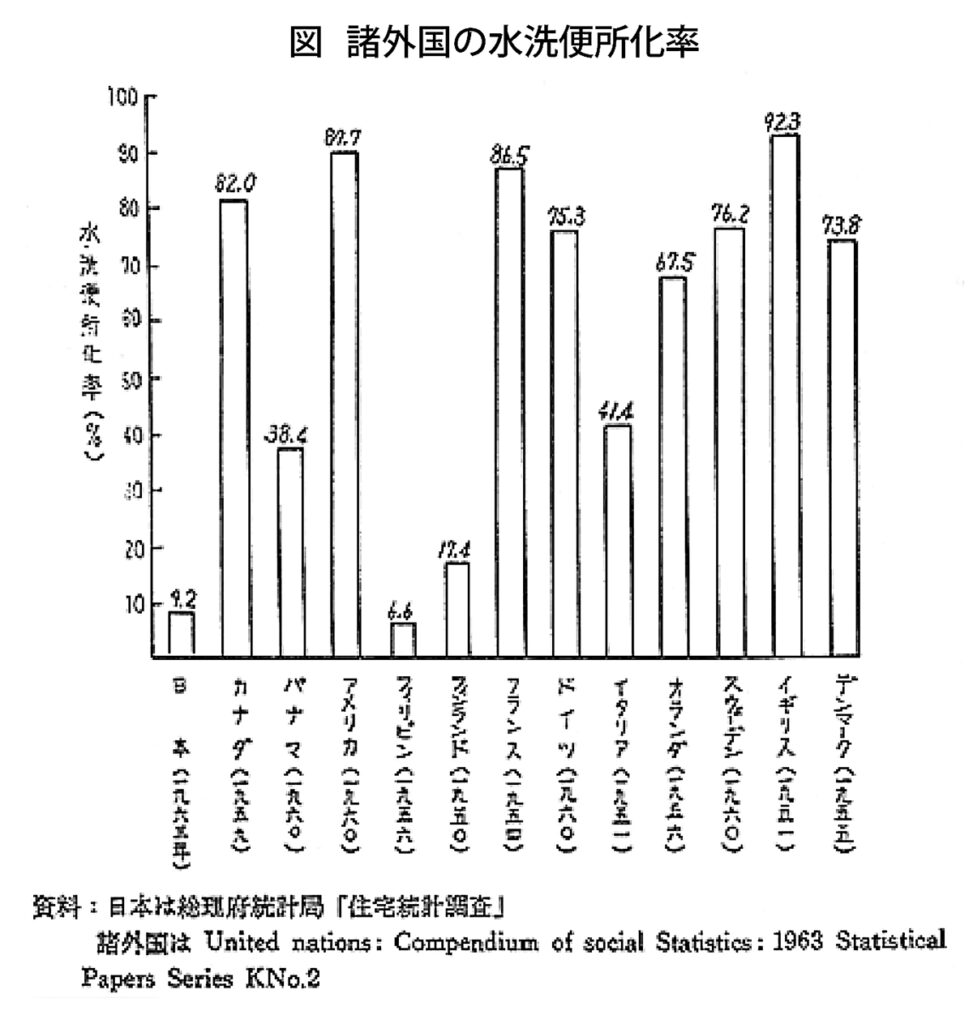

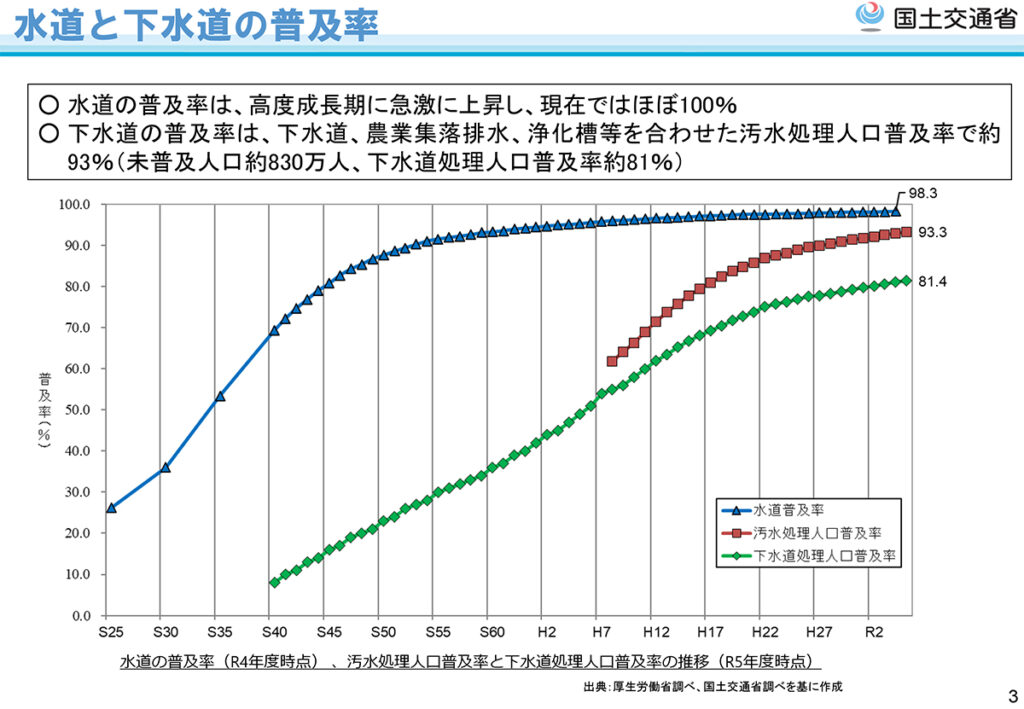

そして、この時期から進んだのが水洗トイレの普及に欠かせないインフラ整備。便器の洋風化率と並行して下水道整備率も上がったのだそうです。水洗トイレと下水道は、車の両輪のようにして発展してきたんですね。

同度版『厚生白書』には、「水洗便所化の推進にあたっては、

公共下水道の管渠のみならず終末処理場の整備が不可欠」と記されている

(出典)『厚生白書』昭和40年度版 https://share.google/xuBNkUOsw1LnjhP9c

公共下水道の施設になじまない地域における汚水処理施設の設置も進んだ

(出典)国土交通省「上下水道の現状」 https://share.google/1GvxfWcpzSkmNiBw3

「終戦直後に、便器や洗面器の製造に参入した伊奈製陶(後のINAX、現・LIXIL)は、1967(昭和42)年に国産第一号の温水洗浄機能付き便器『サニタリイナ61』を発売しました。スイスのクロス・オ・マット社が製造し、手や腕の不自由な人向けに販売していた製品をモデルに、日本人の尻型を調べ体型に合わせて改良したものです」

なんと、そんなに早くから温水洗浄便器が発売されていたなんて! 驚きです。

さらに立花さんによると、1980年代の半ばごろから、トイレに対する意識が大きく変化し、〝用を足すだけの空間〟から、〝快適さ〟も求められるようになったと指摘します。

「1986(昭和61)年に男女雇用機会均等法が施行されるなど、80年代は女性の社会参加が進みました。しかし、公共トイレはあまり清潔とはいえず、女性にとって外出先での用足しは悩みの種だったようです。そんな折、常識を打ち破るようなトイレを設置したのが東京の老舗デパート・松屋銀座でした。87年にINAXと提携し、デザイン性が高く、洗練され、アメニティーを充実させたトイレ空間を設えたのです。デパートに初めてパウダールームを設けたのも画期的でした。このトイレはメディアなどでも話題になり、〝トイレに行きたいためにデパートに行く、せっかくだから買い物もする〟という集客にも一役買ったそうです」

まさに、当時の女性たちが求めていたトイレだったのしょう。こうしたトイレ空間が現れた背景には、前回(第10回)で立花さんが話をされた、日本人の「高い清浄への意識」と「おもてなしの心」があるように思います。

「そうですね。さらにこのころから、使う人への配慮から生まれたさまざまな機能が加わり、温水洗浄便座の一般家庭への設置が加速していきます。節水型の汚れが付きにくいトイレはもちろん、せまい空間に広がりをもたらすタンクレストイレや、掃除がしやすいように便器が床から浮いている壁掛便器などが次々に発売されました。利用する人も掃除する人も心地よいトイレを目指して、メーカー各社が日々しのぎを削っています」

企業の皆さんの努力もあって、日本のトイレは世界から注目を集めるようになったんですね。そういえば、「東京オリンピック・パラリンピック2020」の開催にあたり公共施設のトイレが整備され、数や清潔さ、バリアフリーの観点からも一段と進歩した印象です。イベント会場などでは男女比率や人の動線を考慮したトイレなども登場していますし、まだまだ進化しそうです。

さて、立花さんの案内でたどってきたトイレの歴史、いかがでしたか? そこには人々の知恵と工夫と思いやりの心が詰まっているように思います。

今回訪れたINAXライブミュージアムは、名古屋駅から電車で30分ほどの常滑市にあります。7つの館から構成されており、トイレだけでなく、「やきものの街」として発展してきた地域の歴史や文化も学ぶことができます。ミュージアムショップや体験教室もあり、一日たっぷりと楽しむことができます。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

(撮影:梶原敏英)

所在地:愛知県常滑市奥栄町1-130 TEL:0569-34-8282

開館時間:10〜17時(入館は16時30分まで)

休館日:水曜日(祝日の場合は開館)、年末年始

共通入館料:一般:1000円、学生 800円 、中高生:500円、小学生:250円

ホームページ:https://livingculture.lixil.com/ilm/

Facebook:https://www.facebook.com/LIXIL.culture

Instagram:https://www.instagram.com/lixil_inaxmuseums/

いしかわ・みき 出版社勤務を経て、フリーライター&編集者。社会福祉士。重度重複障害がある次女との外出を妨げるトイレの悩みを解消したい。また、障害の有無にかかわらず、すべての人がトイレのために外出をためらわない社会の実現をめざして、2023年「世界共通トイレをめざす会」を一人で立ち上げる。現在、協力してくれる仲間とともに、年間100以上のトイレをめぐり、世界のトイレを調査中。 著書に『私たちは動物とどう向き合えばいいのか』(論創社)。