第3回 にじむ水──紙の上の小さな気象

水──それは、私たちの毎日にあまりにも自然に存在しているもの。けれど、その正体は〝常識はずれ〟の物理的、化学的な性質をいくつも持つ、不思議な存在だ。氷が水に浮く理由、温まりにくくて冷めにくい……そんな現象のすべてが、まだ完全には解き明かされていない。

ここは、とある総合大学。集まっているのは、サステナビリティ研究会(通称サス研)に所属するちょっとクセのある4人の大学生。

・アルバイト三昧の経済学部生・湊[みなと]

・行動力抜群の国際学部生・千夏[ちなつ]

・アニメオタクの文学部生(中国からの留学生)・陳 詩音[チン・シオン]

・コンピューターが大好きな工学部生・湧[ゆう]

彼らの何気ない日常の会話や出来事が、やがて〝水〟の奥深い世界への扉を開いていく。さて、今回の物語では──どんな水の不思議が顔を出すのだろう?

重力に逆らう水

午後の光が、サステナビリティ研究会の部室に差し込んでいた。壁にはフェアトレードのポスターや、活動の記録写真が並び、窓辺には学生が育てた観葉植物が置かれている。

文化祭まであとわずか。詩音は、文化祭に出す作品の制作に没頭していた。今年のテーマは「水と暮らし」。詩音は、そのテーマを「墨絵」で表現しようとしていた。墨と水を使い、言葉の〝流れ〟そのものを形にしたい。机の上には、淡く光の当たった筆洗いの水皿と、湿り気を帯びたリサイクル紙が並ぶ。

筆先から一滴の水が紙に染み込み、墨の粒子をほどきながら灰色の輪を描いていく。詩音はその動きを、呼吸を止めて見つめた。水が自分の道を探している――そんな気がした。

詩音は筆を置き、少し冷めたコーヒーを口に運んだ。苦味が舌に残り、カップの底にはうっすらと黒い液が残っている。周辺部が色濃い。そのとき、ドアが開いて、ノートパソコンを抱えた湧が顔を出した。工学部の湧は、サス研のデジタル担当。活動報告の動画編集から展示パネルのデザインまで、何でもこなす。

「詩音、また筆で描いてるの?」

詩音はほんの少しだけ眉を動かした。けれど何も言わず、筆先で紙の端をなぞる。

「文化祭の準備中。あなたのデジタル作品と違って、こっちは時間がかかるの」

「僕ならタブレットで一瞬だよ」

「あなたの絵は光の上で踊るでしょう。私の絵は、水の上で呼吸しているの」

筆を紙に置くと、黒がじんわりと広る。湧はそれを覗き込む。

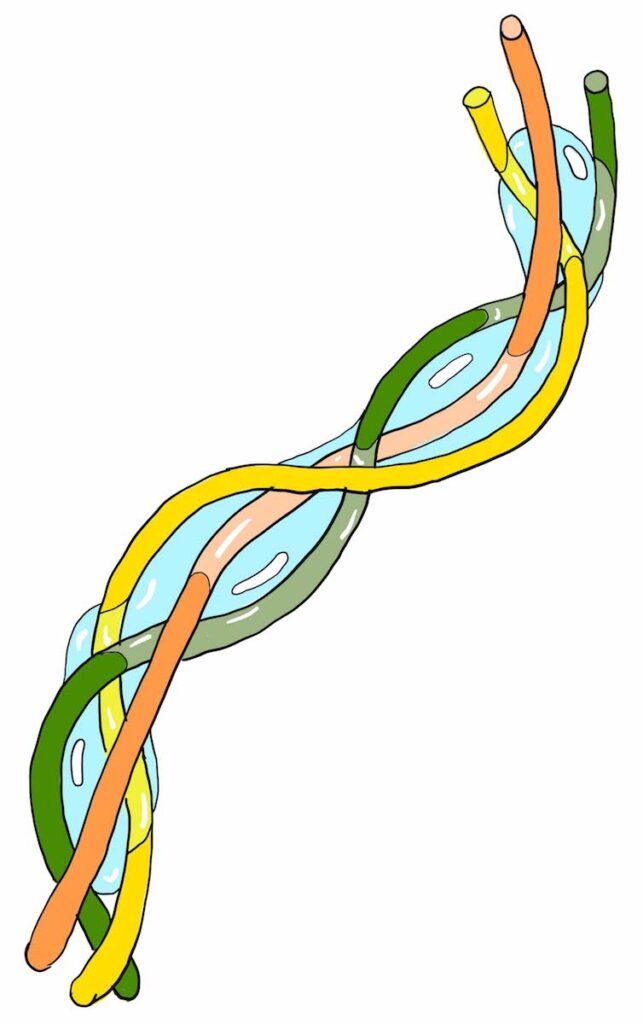

「毛細管現象だ。紙の繊維のすき間を、水がゆっくりと登っていく。本来なら下へ落ちるはずの水が、分子どうしの引き合う力に導かれて、重力に逆らって動く――水って、本当に不思議な性質をもっているよね」

「さすが理系ね」

詩音は口もとで笑った。

「でも、私はこの〝登っていく〟感じが好き。水が見えない道を探しているみたいで、ちょっと人間みたいでしょう?」

コーヒーリング効果

湧は椅子を引き寄せて座り、紙の上の墨の様子をじっと見つめていた。輪郭の色がわずかに濃い。

「ところで、墨が乾くときに何が起きるか知ってる? 水は外側に向かって流れるんだ。端っこのほうが先に蒸発するから、真ん中の水がそこを補うように動く。その流れに乗って、墨の粒子が縁に集まる。乾くころには、中心が薄くて、ふちだけ濃い〝輪〟ができる。コーヒーのしみが丸く残るのと同じ現象――だから、コーヒーリング効果って言うんだ。」

詩音は筆を止めてうなずいた。

「〝リング〟……まるで記憶ね。水は去り、パートナーを残していく」

「そう。粒子が最後まで動き続ける。水は消えても、跡だけが情報として残るんだ」

湧がキーボードを軽く叩くと、画面に青白い光が走った。やがて、液滴が乾いていく過程のシミュレーション映像が現れる。仮想の水滴の中で、粒子がゆるやかに外へ流れ、蒸発の進行とともに、周縁に向かって集まっていく。最後に、光の縁取りのような輪が残り、画面に浮かび上がった。

詩音は画面をのぞき込みながら、少しだけ笑った。

「あなたの水は秩序正しいわね。私の水は、もう少し自由気まま。このにじみを見て。さっきと同じように描いたのに、全然違う形になったわ」

確かに、紙の上では黒が思わぬ方向に広がり、ところどころで止まり、淡い雲のような模様をつくっている。光の角度によって、それは山脈にも、風の跡にも見えた。

「これって、失敗じゃないの?」

「いいえ。これが、水の気分なの」

詩音は微笑んだ。

「中国では、水墨画は〝心の風景を描くもの〟と言われているの。目に見える山や川をそのまま写すんじゃなくて、その風景を見たときの心の動きを描くの。墨の濃さや水の流れ方に、気持ちや呼吸がそのまま映るのよ。だから筆を持つ人が変われば、同じ山もまったく違う姿になる。私はそれを〝水で描く心の地図〟って呼びたくなるの」

詩音は続ける。

「にじみを生かす技法は中国にもあるの。でも日本に来て知ったのは、〝そのまま残すこと〟を美しいと感じる感性。にじみを消そうとしない、その余白に心が宿るなんて――最初は驚いたわ」

湧は興味深そうに頷いた。

「確かに、日本の美学には〝未完成の美〟がある。デジタルだと、全部完璧にしちゃうけどね」

「だからあなたの世界にも、少し〝余白〟が必要かも」

「そう言われると、バグまで愛せそうだ」

二人は笑った。

偶然を設計する水

そのあいだにも、紙の上では水が静かに呼吸を続けていた。墨のにじみがゆっくりと乾いていく。外側から蒸発がはじまり、内側の水がそれを追うように流れ出す。微細な粒子がその流れに運ばれ、紙の縁にそっと集まっていく。

黒は灰へ、灰は淡い茶へ――色が薄れるたびに、輪郭だけが濃く残る。蒸発する水の流れを見ていると、まるで紙の上に小さな気象が生まれているようだった。風も雲もないのに、ここには風のような流れと、雨のような動きがある。

「見て、輪ができてきた。粒子が端に集まってる」

「水が、自分の居場所を見つけたのね」

「データも同じだよ。たくさんの流れの中で、最後に残るところに〝意味〟が集中する。この現象、実は医療やナノテクにも応用されてるんだ。液体が乾くときの粒子の集まり方を利用して、材料をつくったり、血液の乾いた跡から健康状態を読み取ったりする研究もあるんだよ」

詩音は目を丸くして言った。

「そんなふうに役立つなんて……偶然が、技術になるのね。詩もそう。いくつもの言葉が流れていって、最後に紙の上に残るものだけが詩になる」

湧はうなずいた。理論で説明できない〝余白〟が、なぜか心地よく感じられた。そのとき、詩音が自分のカップを見つめた。

「ねえ、これ……」

「うん、コーヒーリングだ」

二人の声が重なった。湧は笑いながら、カップを少し傾けた。

「そういえば、トルコではこの跡で占いをするらしいよ。飲み終えたカップを伏せて、乾いた模様を〝未来の形〟として読むんだって。」

「占い……?」

詩音は興味深そうにのぞきこんだ。

「科学でできた模様に、未来を読み取るなんて、すてきね。偶然の中にも、きっと心が映るのね」

湧は指先でカップの縁をなぞり、微笑んだ。

「この輪にも、何かメッセージがあるのかも。〝今日を忘れないで〟とかさ」

「だったら、いい未来ね」

詩音は小さく笑った。

窓の外では、夕暮れの光が沈み、部室の中に淡い金色の影を落としていた。乾いた紙の上の輪と、カップの中の輪――二つの円が、静かに重なり合って見えた。

イラスト=ヒットペン

はしもと・じゅんじ 1967年、群馬県生まれ。学習院大学卒業。アクアスフィア・水研究所代表。武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。水ジャーナリストとして、水と人というテーマで調査、情報発信を行う。Yahoo!ニュース個人「オーサーアワード2019」、東洋経済オンライン2021「ニューウェーブ賞」など受賞。主な著書に『水道民営化で水はどうなるのか』(岩波書店)、『水辺のワンダー~世界を旅して未来を考えた~』(文研出版)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など。

バックナンバー