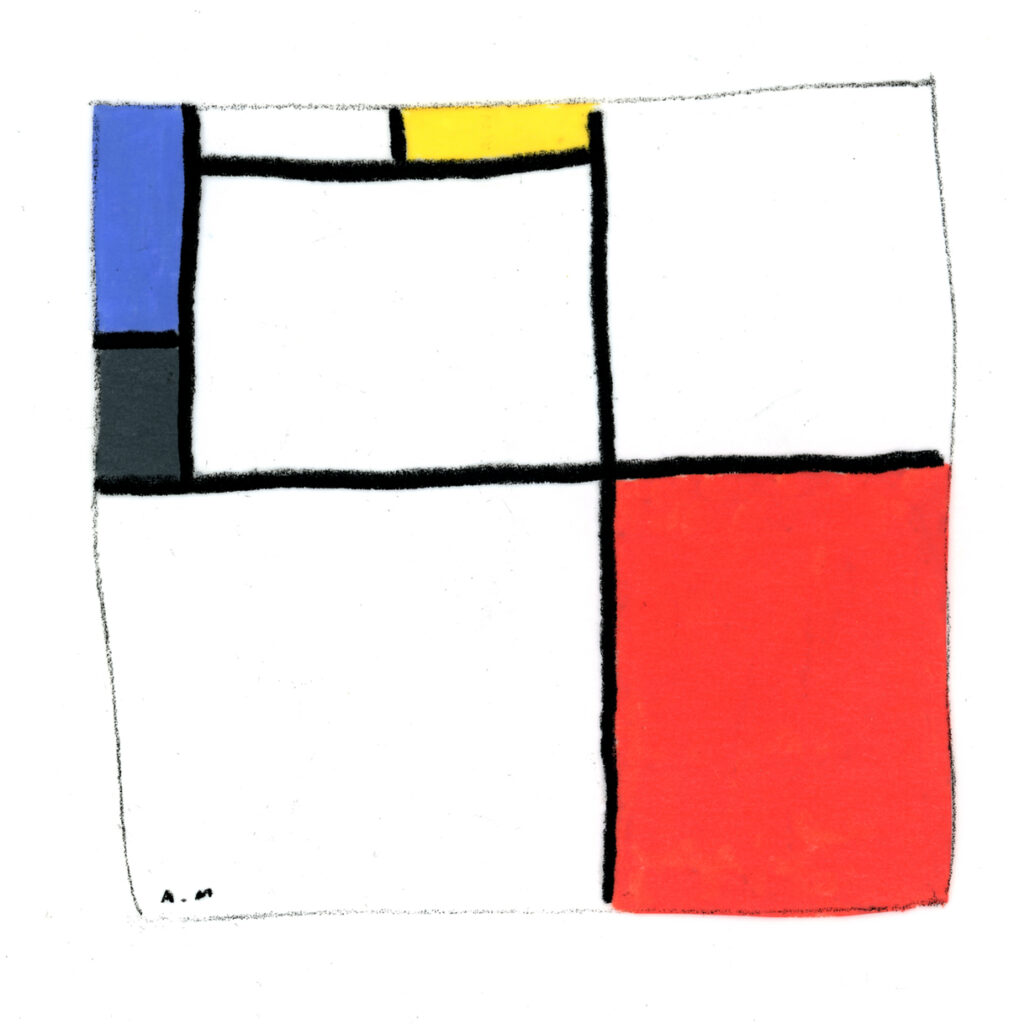

午前のコンポジション

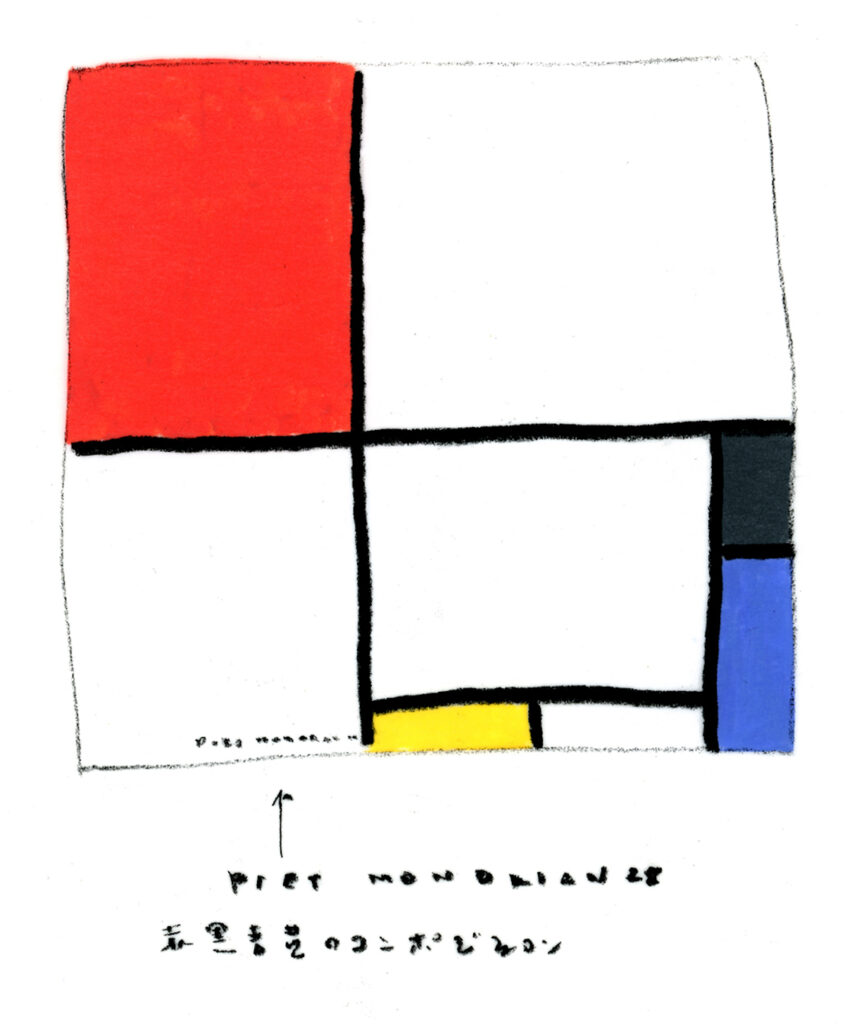

上掲の絵は、私が描いた『午前のコンポジション』という作品です。

「まんまモンドリアンの『コンポジション』じゃないの」

と思った人は、相当モンドリアンに詳しい。

「モンドリアンアン」と呼びたいくらいですが、まちがっています。

その理由は文末に記すとして私が今回、声を大にして発表したいのは、

「モンドリアンは、

樋口一葉と同い年だ」

という事実です。そんなに大した事実じゃないですが事実。

二人は1872年の生まれ。

樋口一葉は1872年、明治5年3月25日に、モンドリアンは1872年3月7日に生まれています。

二人は生まれ月まで一緒なのかというと、実は違うので、明治5年3月25日は、西暦でいうと1872年5月2日なのです。

モンドリアンが71歳で亡くなったのが1944年。一葉が24歳で亡くなったのは1896年で、この命日の違いが二人を19世紀の人と20世紀の人に、くっきり分けてしまった。

一葉とジャズ、一葉とモダンアートは、とても結びつかないですが、モンドリアンはジャズ好きの、モダンアートの画家です。

イヴ・サンローランが、モンドリアンの垂直水平の黒い線と、赤青黄の三原色という、究極のエレメントを取り入れた「モンドリアンルック」を発表したのは1960年代の話ですから、もう十分大昔の話ではありますが、話題としては現代アートとファッションデザインという文脈になるので、まァ現代芸術もけっこう古い。

それでも、この三原色と黒い線というのは古くなりようがないデザインです。

「これだけにする」と決めたモンドリアンの決断は発明というのにふさわしい。

素晴らしいものだと私は思いますが、あまりにも要素が単純なので、どんなにバリエーションを考えてみても、みんな同じに見えてしまいます。

「モンドリアン、ああ、あの間取図みたいな絵」

というのが、平均した感想だと思います。

しかし、画集を仔細に眺めますと、それぞれ色々に工夫があって、センスもニュアンスもあります。

とはいえ、なにしろ「大体同じだろ」というのもまた事実で、みんなあんまり熱心に、その違いに注目していません。

今まで、これだけ有名なわりに「大モンドリアン展」とか聞いたことがない。

最近、話題になったのは、ニューヨーク近代美術館で、モンドリアンの絵が、ずーっと上下さかさまに展示されていたっていうニュースくらいです。

でも、このニュースにびっくり仰天した! とかって話もまたあまり聞いたことがないですよね。

「だって、そりゃあねえ」

とみんな思ってるからだと思います。

ところで、みなさんはモンドリアンが緑色が大嫌いだったって話を知っていますか?

緑というのは、人間がそれを見たら落ち着くとか「目にいい」とか「からだにいい」とかと言われている色で、みんなに好かれてる色じゃないですか。

モンドリアンは、絵の具の緑色が嫌いとかいうレベルじゃなく、芝生とか植物とかの、自然の緑からして大嫌いなので、緑を見るのがイヤだから、散歩コースに木の生えてない道を選んで歩いていたっていう話です。

尋常じゃない。モンドリアン変人ですね。

変人だから、ああいう絵を「発明」できたのかもしれません。

私は、中学生の頃に、アメリカの雑誌で、二人の紳士が美術館のモンドリアンの絵を前に、何事か会話しているっていう1コマ漫画を見たことがあります。

1コマ漫画っていうのは、絵があって、その下に短いキャプションがついてる漫画です。

キャプションがなくても、絵の状況でプッと笑うっていうのもありますが、キャプションを読んで一呼吸あってから笑えるっていうのも1コマ漫画の醍醐味です。

絵は、一方の紳士がステッキでちょっと絵の一部を指しながらこう言ってる。

「ここを曲がった所が

僕のオフィスだ」

たしかにモンドリアンの絵はニューヨークの地図みたいだよなと思って笑ったんですが、後日、モンドリアンにふれた誰かの文章の中に、本人がニューヨークの地図を見て「まるで自分の絵みたいだ」と大いに気に入っていたみたいな文章を読んで、さらに笑いました。

1930年代のコンポジションには、なるほどニューヨークの地図のニュアンスがあります。

地図が気に入ったからかどうか1940年には、モンドリアンはついにニューヨークに移住することになります。

大いに満足そうだったという話だから、きっとセントラルパークには近付かなかったんでしょう。

このころから、絵も変わりました。

実は上下逆さに展示されてしまったという絵も、この時代のもので、誰もがよく知ってる、みんな同じに見える例のヤツとは、ちょっと違います。

カラーテープを、タテヨコに貼りつけた、下絵の習作で、カーテンかテーブルクロスの布地のようです。

上下逆さに展示されてしまったについては、未完成だし習作だからサインが入っていなかったのも原因かもしれません。

しかしモンドリアンのサインは、もともとごくごく小さく目立たないところにピート・モンドリアンの頭文字「PM」と制作年をあらわす数字が入っているだけで、相対的に画面が大きくなっていく晩年の作品では、よく捜さないとわからないくらいに小さくて見つけにくい。

ところで、冒頭の『午前のコンポジション』というのはピート・モンドリアンPMの『赤、黒、青、黄のコンポジション』(1928年)を模写して、天地をひっくり返したものです。よく見てもらうと「AM」とサインが入っています。

下の絵は、ほとんど同じに見えるかもしれませんがPMの『赤、黒、青、黄のコンポジション』1928年をそのまま模写したものですが、実はこの頃のサインは「PIET MONDRIAN 28」と入っています。

みなさんはAM、PM、ってのはラテン語だって、知ってましたか? 私は最近知りました。パソコンで検索したら、AMはante meridiem。PMはpost meridiemの略で、それぞれanteは「前」postは「後」meridiemは「正午」のことだとありました。

みなみ・しんぼう 1947年東京生まれ。イラストレーター、エッセイスト。本の装丁も多く手掛ける。単著、共著、多数。近著に『仙人の桃』(中央公論新社)、『私のイラストレーション史――1960-1980』(ちくま文庫)、『老後は上機嫌』 (池田清彦氏との共著、ちくま新書)など。