第2回 コップの水が震えるとき──水が映す地球の声

水──それは、私たちの毎日にあまりにも自然に存在しているもの。けれど、その正体は〝常識はずれ〟の物理的、化学的な性質をいくつも持つ、不思議な存在だ。氷が水に浮く理由、温まりにくくて冷めにくい仕組み……そんな現象のすべてが、まだ完全には解き明かされていない。

ここは、とある総合大学。集まっているのは、サステナビリティ研究会(通称サス研)に所属するちょっとクセのある4人の大学生。

・アルバイト三昧の経済学部生・湊[みなと]

・行動力抜群の国際学部生・千夏[ちなつ]

・アニメオタクの文学部生(中国からの留学生)・陳 詩音[チン・シオン]

・コンピューターが大好きな工学部生・湧[ゆう]

彼らの何気ない日常の会話や出来事が、やがて〝水〟の奥深い世界への扉を開いていく。さて、今回の物語では──どんな水の不思議が顔を出すのだろう?

揺れる水面

大学近くのアパートの一室。机の上には、水の入ったガラスのコップとタブレット。コップには、詩音のお気に入りのアニメキャラクターが描かれていた。

詩音はタブレットから目を上げ、視線をコップに移す。水面に、ほんのわずかだが揺れが走った。

「……地震が来る」

その直後、部屋の床がかすかに軋み、棚がカタカタと震え、電気スタンドが小さく揺れた。

「わっ!」

ルームメイトの千夏が思わず声を上げた。揺れは短く、すぐに収まった。

「よくわかったね、詩音。あんた、もしかして予言者?」

詩音は首を横に振り、照れくさそうに笑う。

「違うよ。ただの物理現象。コップの水が先に揺れるのは、地震波の順番のせい」

「順番?」

「最初に来るP波(縦揺れ)は速いけど弱いから、人は気づきにくい。でも建物や机はちゃんと揺れていて、その振動が水に伝わる。そのあとにS波(横揺れ)が来る。だから、水は予知しているわけじゃなくて、先に反応してるだけなんだよ」

詩音はコップを指でなぞり、少し楽しそうに付け加えた。

「アニメではよく、何かが迫るときに水面が震えるでしょ? あれと同じだよ」

千夏は吹き出した。

「なるほど……水って、地震の鏡なんだね」

地震前の水の変化

部屋に再び夜の音が戻ってくる。詩音はコップをくるりと回しながら、思い出したように話し始めた。

「中国では昔から、『地震のとき井戸の水が揺れる』って言い伝えがあるの。正確に言うと〝揺れる〟だけじゃなくて、井戸水の様子がいつもと変わる。たとえば水位が急に上がったり下がったり、濁りが出たり、においや味が変わったり、気泡がぶくぶく上がるとか、水温が妙に変動するとか。中国では、こういう人の目でわかる前兆を『宏観前兆[こうかんぜんちょう]』って呼んで、昔の記録にもけっこう出てくるんだ」

「実際に、そういうことがあったの?」

「有名なのは1975年の海城地震。『井戸水がおかしい』って声が各地から集まって、避難の判断材料になったって言われてる。科学的な評価は今も議論があるけど、少なくとも井戸の異変に気づいた人は多かったってことね。それから2008年の四川地震の前にも、観測井戸で水位や水温の異常が記録されたって報告がある。ふだんは規則的に上下するのに、そのリズムが乱れたりもしたんだって。もちろん、毎回必ず起きるわけじゃないから、地震予知の決め手にはならないんだけど」

「前兆というより、〝水の性質が変わる〟ってイメージなんだ」

「そうだね。水面が左右にちゃぷちゃぷ揺れるのは、地震波が届いたあとの自由表面振動――いわば結果として現れる揺れ。一方、水位・濁り・泡・におい・温度の変化は、地盤の応力や地下水系の変化に反応した〝かもしれない〟サインって整理すると分かりやすいよ」

水は圧縮しにくい

千夏はガラスのコップのふちを指先で軽く弾いた。

「日本でも、地震のあとに水が大きく揺れる話は聞いたことがある。2011年の東日本大震災のとき、長野とか岐阜の湖が数時間も波打ち続けたってニュース、見たかも」

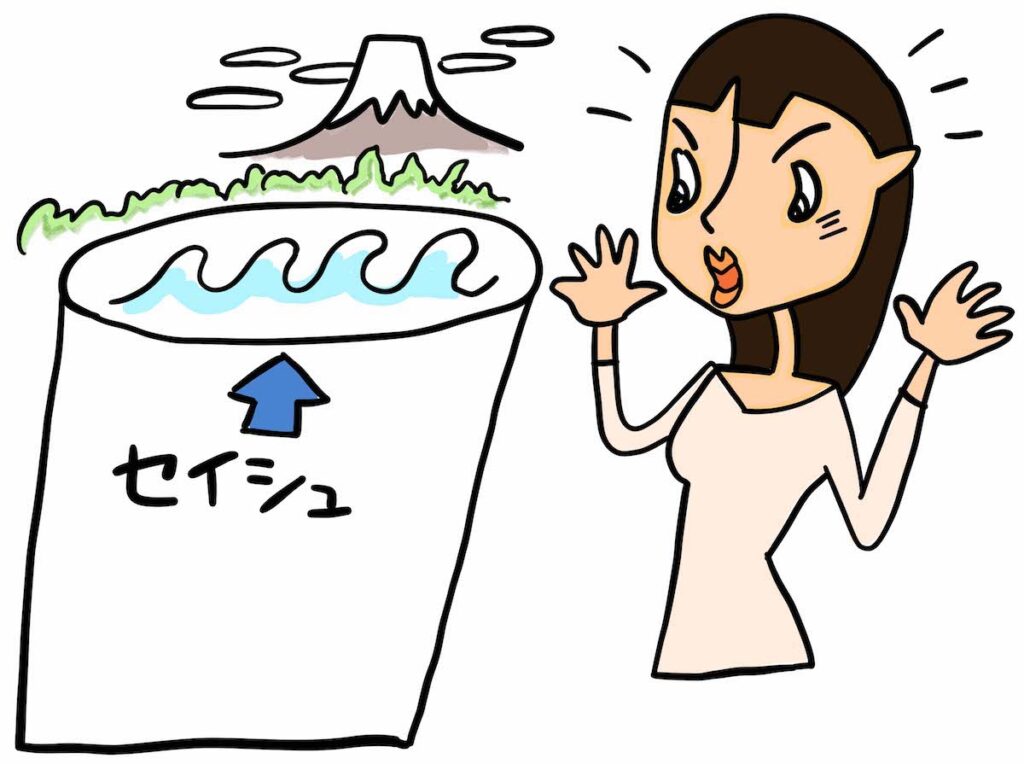

「それはセイシュ(seiche)。湖や湾が共振して大きく揺れる現象だね。地震後に現れる揺れのこと」

千夏は天井を見上げる。

「そういえば、この前キャンプに行った西湖(富士五湖のひとつ)でも観測されたんだって。山梨の研究者がまとめた報告を読んだことあるよ。湖の形や深さで揺れの周期が決まって、地震波がその周期と共振すると、揺れが長く続くらしい」

詩音は目を丸くして相づちを打つ。

「湖そのものが巨大なコップみたいに震えるのね」

「だから、『西湖の水面が数時間も往復した』って記録もあるみたい。自然って、ほんとすごいよね」

詩音はうなずいた。

「コップの水が小さな揺れを映すのは、水そのものの性質とも関係してる。水って圧縮しにくいの。だから外から力を加えると、すぐに表面の波として現れる」

千夏が身を乗り出す。

「その性質って暮らしにも使えるんじゃない?」

「うん。実際に使われてるよ」

詩音は椅子の背にもたれ、指を一本立てた。

「学校では水槽を使った簡易地震計が教材になってるし、ビルの屋上に設置されるスロッシング・ダンパーは大きな水槽で建物の揺れを打ち消す。水は敏感に揺れるからこそ、逆に揺れを吸収する技術にも応用できるの。それに、最近はIoTと組み合わせて、水の揺れをセンサーで検知してスマホに知らせる実験もある。昔ながらのコップの水が、未来の防災グッズにつながってるのよ」

千夏の目がきらりと光る。

「おしゃれなインテリア兼防災アイテムとか出たら欲しいなあ。〝ゆれる水のランプ〟。普段は部屋を飾るだけなんだけど、揺れたら知らせてくれるやつ」

水が伝えるもの

千夏は感心したようにコップを見つめた。

「つまり、水を見れば地球の声が聞けるってこと?」

「水は地球の鏡。私たちが気づかない揺らぎを映し出してる」

千夏がふと思い出したように言う。

「9月1日は『防災の日』だったよね。日本では毎年、避難訓練をしたり、防災グッズの点検をしたり」

「そうそう。スマホの緊急地震速報が鳴るの、心臓に悪いけど役に立つ」

詩音は小さく笑った。

「中国でも防災教育は最近すごく重視されてる。さっき言った2008年の四川地震のあと、5月12日が『全国防災・減災デー』になって、学校で避難訓練や地震教育をするようになったの。私も中学のとき、先生の笛の合図で机の下に潜って、校庭に整列したよ」

「へえ、日本と似てるね」

「ただ文化的には少し違う。昔の中国では地震は『天が怒って王朝が変わる前触れ』なんて言われてたけど、今は科学的に対処する方向にシフトしてる。日本は『備えあれば憂いなし』で、避難訓練や耐震化・家具固定のポスターが駅に貼られてる。どちらにも共通しているのは、自然の変化に敏感でいようって姿勢かな。……それに、こうやってコップを置いて水を見る習慣も、意識を高める意味では悪くない」

千夏は感慨深げに息をつく。

「コップ一つでも、防災のきっかけになるんだね」

二人はまた静かに水面をのぞき込む。ほんのわずかな空調の風にも、細い波紋が立つ。さっきまで〝ただの飲み水〟だったものが、部屋の中の小さな地震計のように感じられる。

「ねえ、もし本当に水が未来を映すなら……」

千夏がぽつりと言う。

「うん?」

「地震だけじゃなく、気候の変動とかも先に見えるのかな。干ばつとか、氷河が減ってるとか」

詩音は静かに笑った。

「文学的に言うと、水は地球からの手紙を届けてるのかもね。暑さや風、地面の震え――ぜんぶ、手紙の一部」

「うわ、詩音っぽい」

千夏は笑い、肩をすくめた。

イラスト=ヒットペン

はしもと・じゅんじ 1967年、群馬県生まれ。学習院大学卒業。アクアスフィア・水研究所代表。武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。水ジャーナリストとして、水と人というテーマで調査、情報発信を行う。Yahoo!ニュース個人「オーサーアワード2019」、東洋経済オンライン2021「ニューウェーブ賞」など受賞。主な著書に『水道民営化で水はどうなるのか』(岩波書店)、『水辺のワンダー~世界を旅して未来を考えた~』(文研出版)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など。

バックナンバー