第28回 山上憶良は、なぜあの順番で秋の七草を詠んだのか

秋の七草のルーツは、山上憶良が詠んだ『万葉集』の歌です。

萩の花 尾花葛花瞿麦[をばなくずばななでしこ]の花 女郎花[をみなへし]また藤袴 [ふぢばかま]朝貌[あさがお]の花

『万葉集』巻八(一五三八)

万葉仮名の原文では、「芽之花乎花葛花瞿麦之花姫部志又藤袴朝皃之花」。

それぞれ、ハギ(萩)、ススキ(尾花)、クズ(葛花)、ナデシコ(瞿麦)、オミナエシ(姫部志)、フジバカマ(藤袴)、キキョウ(桔梗)とされ、万葉仮名の漢字が、ほぼ今でも使われている名前と一致しています。五七七を二回繰り返した六句からなる珍しい旋頭歌[せどうか]。旋頭歌は『万葉集』約4500首の中で62首、1.4%しかない、珍しい形式です。

五七五七七の普通の短歌形式に並べかえて普通の歌にしてみると、たとえば、

「はぎききょう おばななでしこ おみなえし くずふじばかま 秋の七草」(芽朝皃 乎花瞿麦 姫部志 葛藤袴 秋之七草)。いろいろと並べ替えもできそうです。

山上憶良は、貧しい農民の暮らしを詠んだ「貧窮問答歌」、子どもへの愛情を詠んだ「子等を思ふ歌」、妻をのろけた「宴を罷る歌」、亡き妻を偲ぶ「日本挽歌」など、自由自在に歌を詠んでおり、『万葉集』中で異色の歌人です。いずれも推敲を重ねて作られているようなので、七草の歌の順番には深い意味がありそうです。

外来植物から在来植物を守ろうという研究をしていたとき、憶良の歌の順番が、現在でもよく目にする植物から、現在では絶滅危惧種になってしまっている植物の順に並べられていることに気がつきました。

まずは上の句の四種、ハギ、ススキ、クズ、ナデシコは繁殖力が強い植物で、現在でも日本各地で生き残り、よく見られています。

ハギは「ヤマハギ」で、『万葉集』の中でいちばん多く詠まれている植物で、昔から日本各地にあり、いまでも全国の山野に自生しています。古名の「芽」はよく芽が出ることからつけられたとされます。

1957(昭和32)年に武田薬品の研究者らが、ヤマハギの葉から、子宮収縮作用のある物質としてジメチルトリプタミン(DMT)が含まれることを報告しています。DMTは昆虫に対する忌避物質なので、アレロパシー物質としての存在意義があると思われます。DMTは天然の幻覚剤として有名ですが、ヤマハギの葉に含まれる量は0.03%と微量であり、しかも経口摂取すると体内の酵素で分解されるので幻覚剤には使えません。

ススキは日本在来種。日本列島は、もし人が住まなくなると、畑地はススキの草原に、水辺はヨシの群落になるといわれています。関東平野の黒い土は「黒ボク土」と呼ばれ、火山灰土の上に生えたススキの遺体に由来する腐植でできており、日本国内の畑・樹園地の50%はこの黒ボク土であると推定されています。火山灰土をススキが改良しているのです。

わたしは歌謡曲『昭和枯れすすき』の寂しいメロディが好きで(カラオケでよく歌います)、一番の歌詞には、「〽花さえも咲かぬ 二人は枯れすすき」とあります。森繫久彌さんが歌ってヒットした『船頭小唄』でも、「〽花の咲かない枯れすすき」と歌われています。

どちらも好きな歌なのですが、ススキは花が咲かないというのは誤りで、花はあります。昔の人はススキを「尾花」と呼んで、動物の尾のように見える穂に花があることを知っていました。

蛇足ですが、ススキは乾燥した山野を好み、河原に生えるのは水を好む近縁種で、ススキそっくりのオギ(荻)です。ですから、『船頭小唄』の出だしは「〽おれは河原の枯れオ~ギ」と歌詞を変えたほうがいいかもしれませんね。

なお、ススキの穂の中には、黒い種子があり、食べることができます。休耕田や空地でススキを栽培し、その種子を食べるのはどうでしょうか。ススキは多年草なので一度植えておけば毎年種子を収穫することができるので、飢饉に備えることができます。

手前はヤマハギ

黄色の筒がおしべ、黒いブラシ状がめしべ

クズはアメリカ合衆国にも進出して侵略的外来種として恐れられ、日本各地でもつる性雑草として問題となっています。このウェブマガジンの前身の月刊誌『望星』で、わたしは「葛はクズではない」と題して紹介しています(2022年6月号)。外国にも進出し、子孫を増やしているという意味では最も成功している日本の植物といえるでしょう。

四番目に出てくるナデシコの本名はカワラナデシコ。別名ヤマトナデシコ。

最近、外来種の影響で減少しているとの指摘もありますが、これまでは人の手によって里山的な管理がされてきた草原や河原の管理が行われなくなったためで、外来種に置き換わっているのではないようです。

ナデシコの仲間はアレロパシー活性が強く、弱そうにみえますがけっこう強い植物です。日本女性は「大和なでしこ」と呼ばれます。清楚で美しい理想的な女性を指す誉め言葉で、一見弱そうに見えるけれど実は強いカワラナデシコのことを昔の日本人はよく知っていたのだと思います。

花は下部から先端に向けて咲く

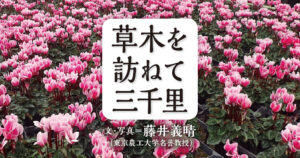

さて、問題は下の句に出てくる、オミナエシ、フジバカマ、キキョウの三つです。野外で見かけることが少なく、とくにフジバカマとキキョウは絶滅が心配されています。

憶良の歌から推測すると、奈良時代でも、これら三種は目にすることが少なかったのではないでしょうか。

オミナエシは「女郎花」と書かれ、花が美女を圧倒するほど美しいという意味の説があります。日当たりのよい山や草原に自生していましたが、最近は減っており、野生のものを見かけることは少なくなっています。花言葉は「優しさ」「親切」「美人」。しかし、黄色い花に鼻を近づけると、とても臭くがっかりします。悪臭成分は、足の裏の臭いとして知られるイソ吉草[きっそう]酸です。同じオミナエシ科のカノコソウにはこの成分が多く含まれます。カノコソウは悪臭ですが、気持ちを落ち着ける鎮静作用、不眠症の改善作用があり、女性薬「命の母」などに含まれています。

拙宅の庭で。園芸種

フジバカマとキキョウは日本在来種ではなく、奈良時代に薬草として中国から渡来した植物です。

フジバカマは、『万葉集』では山上憶良が秋の七草で詠んだ一首しか歌われていませんが、その後、日本中に広がって大流行したようで、『源氏物語』には「藤袴」という巻(第三十帖)があります。しかし、最近では河川敷の改修などで自生地が減っており、環境省レッドリストでは準絶滅危惧種(NT)に指定されています。

フジバカマの仲間に、ヒマワリヒヨドリという外来種があり、アメリカ大陸原産ですが、熱帯アジアからアフリカに広がって雑草化し問題となっています。アレロパシー活性が強く、他の植物を抑圧し、作物にも被害を与えるとして駆除対象となっており、国際的な協力研究が実施されています。日本でも生態系被害防止外来種に指定されています。

最後の「朝顔」。アサガオは平安時代から一般的になったので、『万葉集』の朝顔は薬用植物として、奈良時代末期から平安時代に日本に持ち込まれたキキョウであるとされます。

しかし、キキョウが咲くのは六月の梅雨時から初秋までで、朝顔が咲くのは七月から九月頃であること、沖縄原産のアサガオは十月まで咲くことから、現在の秋の七草としてはアサガオでもよいかなと思います。

山上憶良は奈良時代初期の歌人なので、奈良時代末期に渡来したキキョウや現在のアサガオに比定するのはおかしい、七月から十月に咲く木槿[ムクゲ]であるとの説もあります。ムクゲの中国名は「朝開暮落花」で、花は朝開き夕方にはしぼんでしまうので朝顔と呼ぶのは自然です。韓国では「無窮花」と書き、国の花となっています。

一日で散りますが次々に新しい花が咲くので縁起がよいと好まれ、国歌「愛国歌」では「ムクゲ 三千里 華麗なる山河」と歌われています。

憶良は百済から来た渡来人との説もありますから、もしかしたら故郷を懐かしんで、ムクゲを入れたのかもしれません。いずれにしても、異色の歌人・憶良が1300年前に観察した秋の七草を現在も見ることができるのですから、日本はいいところです。

別名リュウキュウアサガオ。一本の木に2000個の花が咲くことも。グリーンカーテンに使われる

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。

バックナンバー