第4回 見えない水──熱の駅伝

水──それは、私たちの毎日にあまりにも自然に存在しているもの。けれど、その正体は〝常識はずれ〟の物理的、化学的な性質をいくつも持つ、不思議な存在だ。氷が水に浮く理由、温まりにくくて冷めにくい仕組み……そんな現象のすべてが、まだ完全には解き明かされていない。

ここは、とある総合大学。集まっているのは、サステナビリティ研究会(通称サス研)に所属するちょっとクセのある4人の大学生。

・アルバイト三昧の経済学部生・湊[みなと]

・行動力抜群の国際学部生・千夏[ちなつ]

・アニメオタクの文学部生(中国からの留学生)・陳 詩音[チン・シオン]

・コンピューターが大好きな工学部生・湧[ゆう]

彼らの何気ない日常の会話や出来事が、やがて〝水〟の奥深い世界への扉を開いていく。さて、今回の物語では──どんな水の不思議が顔を出すのだろう?

湯気の向こうの回文

11月の夜。すっかり冷え込んできたが、湊のアパートは暖かかった。卓上コンロの上で、鍋がグツグツ、音を立てている。フタを開けると、湯気が立ち上る。湊は顔の前を手であおぐ。

「前が見えねえ。サウナみたいだ」

蒸気が部屋に広がり、窓ガラスも曇っていく。湊は指先で文字を書いた。「な・べ・だ・べ・な」

「変な回文」

湧が笑う。

「鍋を食べながら〝なべだべな〟って、完成度高くない?」

「まあね。おまえの発音も完璧だし」

湊が白菜を取り分けながら言った。

「そういえば、大学駅伝のメンバーが発表されたらしい」

「今年はうちの大学、いけるかなあ」

「AI分析のゼミが、選手の心拍データを使って予測モデルを作ってたよ」

「スポーツでのAI活用って、進んでるな」

鍋のふちから、白い息のような蒸気が立ち上る。湧はその動きを目で追った。

「駅伝に似てるかもしれない」

「鍋が?」

「うん。水が熱を運んでるんだ。鍋の底の水が熱をもらって動き出す。温かい水が上に、冷たい水が下に」

「対流だっけ」

「そう。鍋の中をぐるぐる走り回って、全体をあたためる」

「金属だったら、こうはいかないよな」と湊。

「鉄の棒を熱しても、あっという間に先まで熱くなるけど、すぐ冷める。水はその逆で、温まりにくいけど、いったん温まるとずっとあたたかい」

湧がうなずく。

海という巨大なタンク

「そう。金属は〝瞬発型〟、水は〝持久型〟。だからこそ、地球の気候が落ち着いていられる。海が大きな〝蓄熱タンク〟になっているんだ」

湊は「蓄熱タンク」という言葉を頭の中で繰り返した。たしかに、海は地球の7割を覆い、太陽の熱をゆっくり吸いこんでは、少しずつ吐き出している。夏の間に吸収した熱はゆっくりと海に蓄えられ、秋から冬にかけて放出される。冬に冷えた海は春になってもしばらく低温を保ち、気温の急激な上昇を和らげる。

こうした海の熱の出し入れの遅れが、季節の移り変わりを穏やかにしている。それがあるから、地球の気温は急に変わらず、人も生きものも暮らしていける。温まりにくく、冷めにくいという、ほかの物質にはない水の性質が、地球全体の呼吸を穏やかにしているのだ。

「すごいチームプレーだ」

「表面の水が空気に飛び出すとき、気化熱って形で熱を抱えたまま空へ走っていく。つまり、水は熱の駅伝のランナーなんだ」

「うちの駅伝チームより連携いいかも」

湧は笑って、少し真面目な顔になった。

「しかもこの駅伝、地球全体で走ってるんだよね。海が第一走者で太陽の熱を受け取る。雲になって雨を降らせ、川がまた海へ返す。その時間は、表面の水だけなら十日ほど。でも深いところまで含めると、海の底をまわって戻るのに何千年もかかる。そうやって、地球全体で熱と水をぐるぐる回してるんだ」

「そんな長距離走、人間じゃ無理だね」

「水だからこそ。分子がバトンをつなぎながら、地球の体温を整えてる」

湊は窓の外を見た。街の灯りがぼんやり滲み、遠くの空が霞んでいる。

見えない温室──空を包む水蒸気

「でもさ、今年あったかすぎない? 11月で半袖の日があるとか」

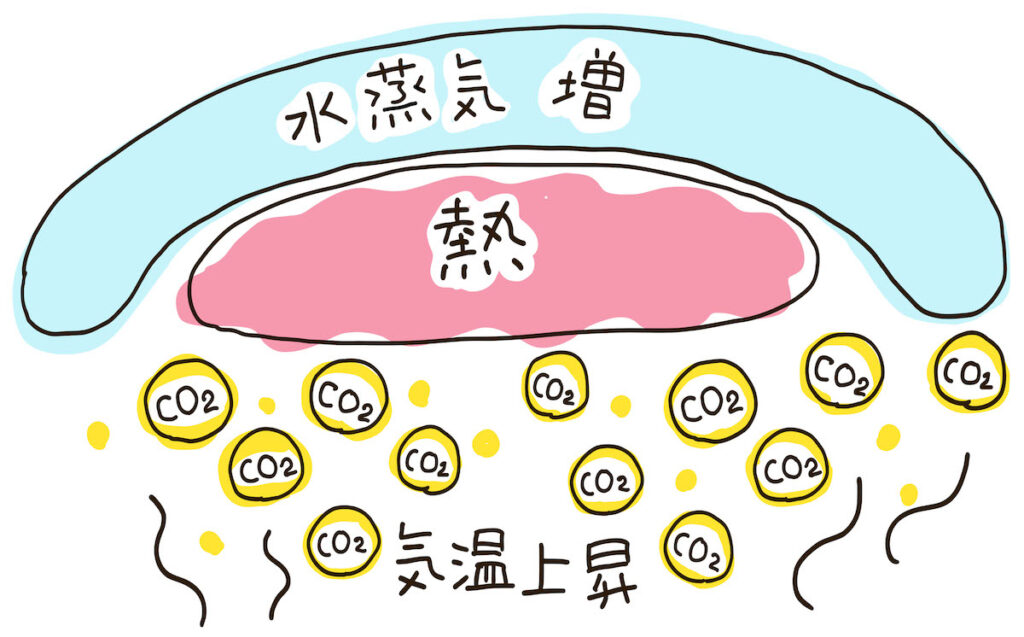

「うん。気温が上がると、水蒸気が増えるせいもある。水蒸気って、実は地球でいちばん強い温室効果ガスなんだ。空に広がって熱を包みこむ。CO₂が増える→気温が上がる→水蒸気が増える→さらに熱を閉じこめる。このくり返し」

「タスキを回しすぎて、地球がオーバーヒートしてる感じだ」

湊の「オーバーヒート」という言葉に、湧が少しうなずいた。

「実際、人間のつくる〝熱〟も問題になっててさ――コンピューターってさ、使えば使うほど熱を出すだろ? データセンターはその集合体みたいなもんなんだ。建物の中に、何千台ものサーバーラックがずらっと並んでて、それぞれが絶えず電気を使って計算してる。1台のラックでエアコン数台分の電力を使うこともある。それが何千台もあるから、施設全体で小さな発電所みたいに熱を出しているんだ」

湊はイメージした。金属の箱が果てしなく並ぶ暗い部屋。モーターの低い唸りと、サーバーのランプの点滅、壁際を走るケーブルが、血管みたいに脈を打っている。

「そりゃ、冷やさないと。まるでサウナだよ」

湧は笑って続けた。

「ほんとそう。冷却はデータセンターの仕事の半分って言っていい。もし止まれば、電子部品が過熱して壊れる。だから空調設備が、昼夜問わず全力で動いてるんだ。熱を取るのに使う電力だけで、全体の3、4割を占めるって言われてる」

「そんなにか!」

湊が驚いた。

「うん。だから最近は、水を使った冷却が注目されてる。空気よりも熱を運ぶ力が何倍もあるからね。サーバーの熱を水で受け取って、別の場所へ流す」

「そういえば、この前ネットで見た。データセンターの冷却塔から水蒸気が立ち上っててさ。雲みたいだなって思ったけど、あれも水が熱を運んでるのか」

「そう、それそれ。あれは本当に人工の雲みたいなもんだよ。水がコンピューターの熱を受け取って、蒸発して空へ放出する。気温が下がると、水蒸気が霧になって、工業地帯を静かに包むこともある。人間のつくった小さな水循環だね」

湊は少し考えこむように言った。

「でもさ、データセンターが増えたら、水の蒸発量も増えるってこと?」

「うん。冷却用の水を大量に使うからね。場所によっては、地下水や河川水の利用が問題になってる。地球の熱の駅伝に、人工のランナーが増えてるってことかもしれない」

「便利さの裏で、別の駅伝チームが走ってるわけか」

「そう。だからこそ、〝どこから水を借りて、どこに返すか〟を考えないといけない。 水はタスキを渡すけど、誰かが無理して走ると、どこかが冷えすぎたり乾きすぎたりする」

「うん。人工衛星の観測でも、大気中の水蒸気が年々増えてるって報告がある。地球が熱を抱えこみやすい体になってるんだ」

湊は箸を置いてつぶやいた。

「走りっぱなしで、誰もクールダウンしてない駅伝か……」

鍋の火を止めると、湯気がゆっくりと薄れていった。窓ガラスに残る水滴が、光を受けて小さくきらめく。

「見えないけど、熱も水も、ちゃんと走ってるんだな」

湊は曇った窓に、もう一度指で文字を書いた。「なべだべな」

「またそれ?」

「行って戻る回文。水の駅伝もそうだろ。出発して、また戻ってくる」

外の風がカーテンを揺らし、冷たい空気が部屋に流れ込む。水は、熱を抱いて走りつづける。見えないところで、地球の体温を整えながら。

そのタスキは、海から空へ、空から陸へ――終わりのない熱の駅伝。今日もどこかで、見えないランナーたちが走っている。

イラスト=ヒットペン

はしもと・じゅんじ 1967年、群馬県生まれ。学習院大学卒業。アクアスフィア・水研究所代表。武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。水ジャーナリストとして、水と人というテーマで調査、情報発信を行う。Yahoo!ニュース個人「オーサーアワード2019」、東洋経済オンライン2021「ニューウェーブ賞」など受賞。主な著書に『水道民営化で水はどうなるのか』(岩波書店)、『水辺のワンダー~世界を旅して未来を考えた~』(文研出版)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など。

バックナンバー