プロレス的な、あまりにプロレス的な

日本の戦後史、みたいな本を読んでいて、学生運動の時代にさしかかり、「10・8」(1967年の第一次羽田闘争)、「10・21」(国際反戦デーかつ1968年の新宿騒乱事件)といったタームを目にするにつけ、長州力が安生洋二にリキラリアットを浴びせる映像や、武藤敬司が髙田延彦にドラゴンスクリューを仕掛ける映像が一瞬、脳裏をよぎるのは、私だけでなかろう。「10・9」が呼び覚まされるのである。

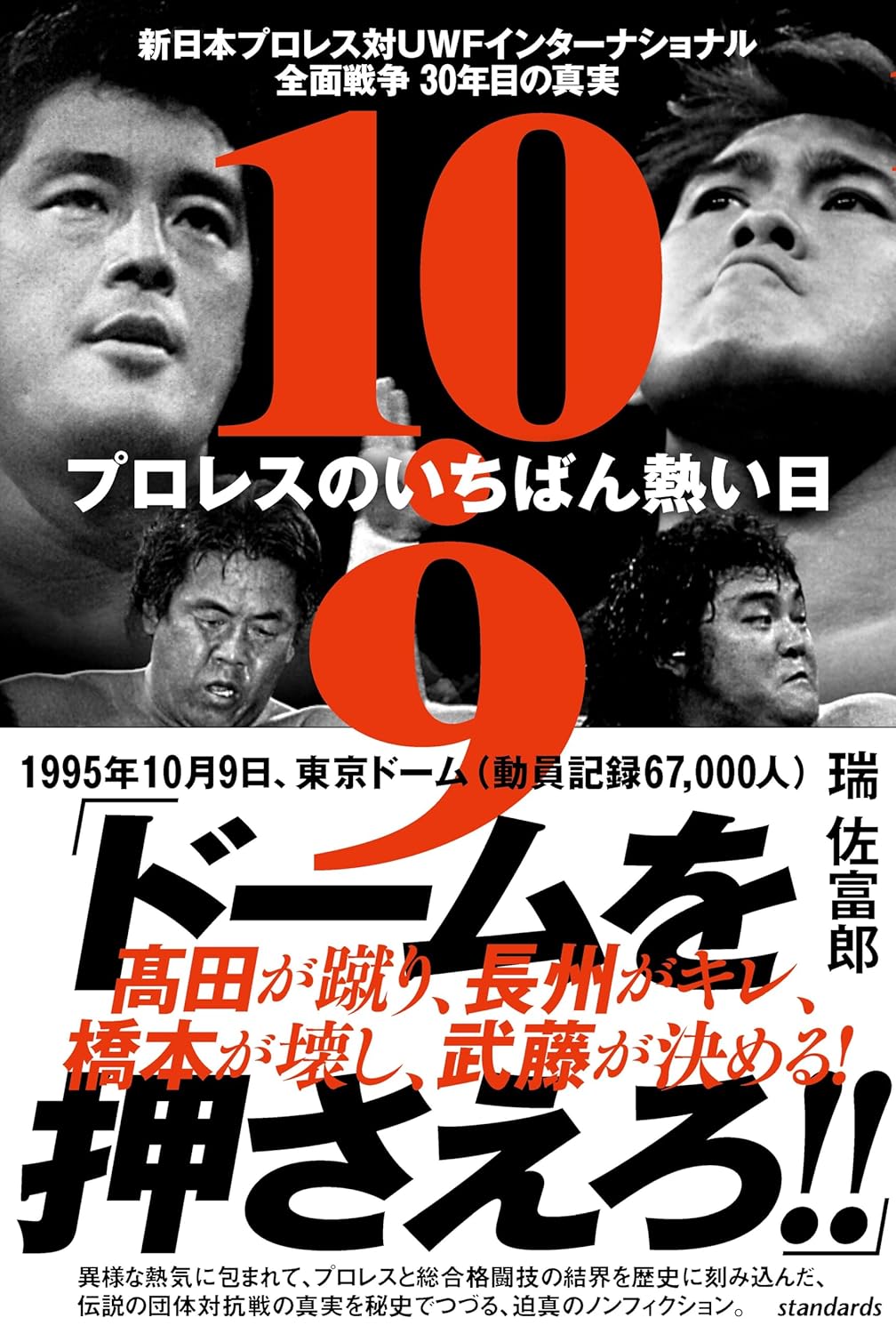

1995年、東京ドームで開催された、新日本プロレスとUWFインターナショナルとの対抗戦の日付「10・9[じゅってんきゅう]」は、当時プロレスファンだった者の心をざわつかせる、特別な響きをはらむ。

アントニオ猪木率いる新日本プロレスから、前田日明、藤原喜明、髙田信彦(延彦)らが脱退し、1984年に新団体UWFが形作られる。その後、古巣の新日本のリングに戻り、再び離脱して新生UWFを立ち上げ、色々あって三派に分裂する。そのうちの一つが、髙田延彦率いるUWFインターナショナルだ。軋轢[あつれき]の果て、新日本とUインターの「全面戦争」が実現する、両団体のファンが待ちわびた日付が「10・9」なのであった。

6万7000人札止め。大観衆の中、第1試合(永田裕志、石沢常光vs金原弘光、桜庭和志)から、たちまちヒートアップした対抗戦は、大将戦とでもいうべき第8試合(武藤敬司vs髙田延彦)まで、息もつかせぬ盛り上がりを見せた。「210%勝てる」とあおる安生洋二をサソリ固めで下した長州力が、試合後に「切れちゃいないよ」と述べたことでも知られるように、数々の名言も生んだ。

あの「10・9」から30年――高校生だった私は中年となり、プロレスをほとんど観なくなった。が、本書を書店で見つけ、なつかしさ極まり、購入せずにはいられなかった。団塊ジュニア泣かせの側面も強い本である。

フジテレビ深夜のクイズ番組「カルトQ」(これもなつかしい)におけるプロレス大会で優勝経験もある著者が、スポーツ新聞、プロレス雑誌、プロレス番組等の細かな情報や、関係者への取材を通し、「10・9」にいたる道のりをたどる。

Uインター側の無遠慮な挑発がもとで犬猿の仲となった両団体が、年を追うごとに確執を深め、そのピークが対抗戦として結晶化するまでの、リング外での攻防、両団体の思惑の変化、そしてやると決まったからにはと、派手に演出された伝説の「ドーム押さえろ!」(by長州力)発言の舞台裏が、臨場感たっぷりに再現される。熱々だ。

もちろん、リング上の秘話も熱い。

新日本対Uインターは、相手の技を受けに受け、ロープにふられたら戻ってくるような従来のプロレスと、ロープワークを拒み、キックや関節技で一撃必殺の格闘技系プロレスとの、ジャンル抗争の構図も持っていた。メインマッチで武藤敬司は、髙田延彦の足をとり、ドラゴンスクリューで倒し、伝統的なプロレス技である足4の字固めを繰り返して勝利を得る。髙田のキックを抑えるなら、その手があったか!と意表を突かれたし、格闘技系との決着として、なんて純プロレス的で綺麗なフィニッシュだろう!と、当時の私は興奮したものだ。

でまあ、その数年後、金子達仁『泣き虫』を読んだら、あの試合は武藤に敗れることが決まっていたと髙田当人が述べており、がっかりしたし、興奮も減少した。

そういう裏事情に本書がピンポイントで言及しないのは正直食い足りない。とはいえ、それでいて著者はしっかりと、プロレスの勝ち負けを超えたところにある妙味に踏み込んでいる。新日本の企画宣伝部長だった永島勝司が試合前の武藤と交わした会話(『逆説のプロレス 徹底検証!「新日本プロレス黄金時代スキャンダル」』)と、髙田の回想(『証言 UWF完全崩壊の真実』)とを対置させつつ第8試合をふりかえるくだりが読み所だ。それらの言の通りなら、武藤も髙田も、当初のシナリオ通りにはいかないかもしれない、と思いながらリングで闘っていたことになる。

本書をふまえ、プロレスの妙味が凝縮したメインマッチを観返すと、あの時の興奮がよみがえる。だからやっぱりプロレスは面白い。

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。

バックナンバー