前回の記事はこちら「【ジャーナル】掘り起こされたブラジル移民史の闇 ―第5回」

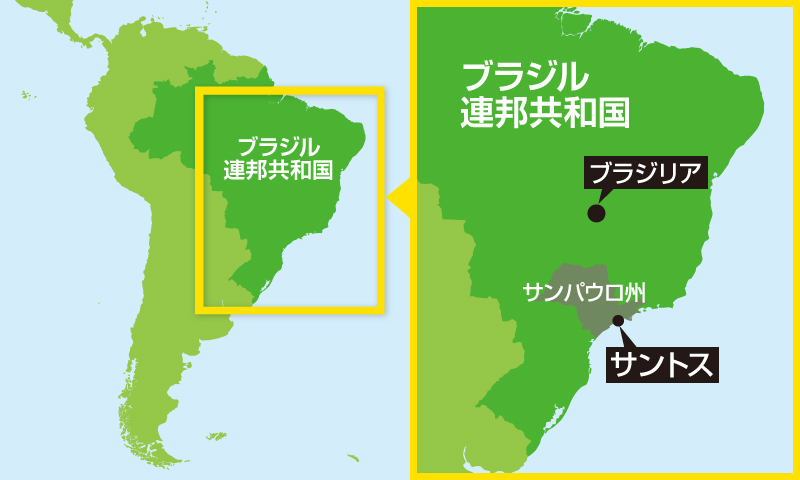

明治以後、日本は国策として多くの移民を海外に送り出した。新天地、海外雄飛といった文句に後押しされ、南米、北米、中国、フィリピン、南洋諸島などに向かった移民の総数は100万人を優に超えるとされる。だが新天地の現実は厳しく、第二次世界大戦がいっそう暗い影を落とし、悲惨な状況に陥った移民たちも多い。ブラジル移民史に埋もれた日系移民のサントス強制退去事件もその一つ。現地の日系人と力を合わせ、事件を掘り起こし、映画『オキナワ サントス』に結実させた松林要樹さん奮闘の日々。最終回に当たって、松林さんはこうしめくくった。「歴史とは、誰かが声をあげ、誰かが記録し、誰かが見届けることで、やっと刻まれる。たとえそれが、世界の話題に埋もれようとも」――。

ブラジル政府の謝罪が決まる

2024年2月、まだ外は暗い午前六時。 スマートフォンには、ブラジルからの着信が何度も入っていた。発信者は、宮城あきらさん。ブラジルで長年にわたり沖縄系移民史を掘り起こしてきた人物で、ブラジル沖縄県人歴史研究塾で発行している『群星』の編集長だ。

宮城さんとの通話は、いつもSkypeの国際電話機能を使う。LINEやWhatsAppのほうが安く済むと勧めても、「操作が難しい」と言って、頑なに使わない。

電話に出ると、彼はこう言った。

「今、大丈夫ですか。落ち着いて聞いてください。今年中に、ブラジル政府が日系社会に謝罪することが、ほぼ決まりました。おそらく6月ごろ。あなたも準備を」

私は思わず、メモ帳を手に場所を移した。

私は謝罪運動に深く関わってきたわけではない。ただ、2016年から取材した「サントス強制退去事件」が、そのきっかけのひとつとなった。この事件に巻き込まれた約六割が沖縄系移民だったとされ、私は沖縄県人会と協力して証言を記録して映画とテレビドキュメンタリーを作ってきた。

同じ頃、もう一つの運動が動いていた。戦後、「勝ち組」とされた日系移民172人が、サンパウロ沖のアンシエッタ島に隔離された事件。祖国の敗戦を受け入れられなかった人々は、長く沈黙を強いられてきた。その名誉回復運動を一人で進めてきたのが、奥原マリオ純さんだった。

しかし、彼の活動はなかなか社会に届かなかった。そこに、ブラジル日系社会最大の組織・ブラジル沖縄県人会が合流。宮城さんとの連携も生まれ、当時の県人会会長・島袋栄喜さんも動き出した。すると自然と、サントス事件についても謝罪を求める動きが派生していった。

2018年5月、島袋さんはブラジルの「恩赦委員会」に嘆願書を提出する。この委員会は2002年、軍政時代の人権侵害に対する謝罪と補償を目的に設立された。対象期間は1946〜88年。サントス事件はその対象外で異例だったが、金銭的な補償は求めず、名誉回復のみを訴えた。

しかし2019年に就任したボルソナーロ大統領は、強硬な保守派で、恩赦委員会の謝罪要求の多くを却下した。官僚主導の日本とは異なり、ブラジルでは謝罪の可否が政権の姿勢に大きく左右されるからだ。

風向きが再び変わったのは2023年。大統領選で、左派のルーラ大統領が返り咲いたことで恩赦委員会は再び機能を取り戻し、2024年7月、ブラジル連邦政府より正式な謝罪が行われることになった。

私はすでに、サントス事件を題材にした番組と映画を完成させ、発表を終えていた。自分はあくまで記録者で、運動の担い手ではない。その後を追うつもりはなかった。

だが宮城さんに言われた。

「あなたが記録を始めたサントス事件です。あなたがその結果を見届けないで、どうするの?」

この一言が決定打になって、私は2024年前半、他の仕事を断って謝罪報道に集中することにした。

4月、東京で複数のテレビ局や制作会社に企画を持ち込んだが、どこも乗ってこなかった。いつものことだなとさえ思っていた、そんななか、5月中旬に宮城さんから再び連絡が来た。謝罪日は7月25日だという。

カレンダーを見ると、その翌日からパリ五輪が始まる。2021年、私の映画が公開されたのも東京五輪と重なった時期だった。報道も話題もすべて五輪にかき消された記憶がよみがえった。

今回もまた、「続報が出せない」「関心が集まらない」という理由で、企画は次々に却下された。それでも出発直前に一つの局が興味を示し、レポート制作の調整が始まった。だが、飛行機でブラジルへ向かう途中、プロデューサーから連絡が入る。

「サンパウロ支局が取材に入ることになったので、今回はこちらでは扱えなくなりました」

ああ、またかと思った。

私は二度にわたり、オリンピックに映画と報道の機会を奪われた。

それでも私は謝罪会見の二週間前にブラジルへ渡り、準備を進めた。ブラジル沖縄県人会では、謝罪が行われるブラジリアまでのバスツアーを企画。そのバスに私も乗って向かうことにした。

歴史を見届ける意味

7月23日昼、サンパウロ中心部にある県人会本部に集合。出発の一時間前に到着すると、よく知る顔がすでに多く集まっていた。通常、ブラジルでは時間通りに人が集まらないのが当たり前だが、この日は違った。皆、この旅を待ちわびていたのだ。

同行者の多くは、過去に取材で出会った人々だった。映画『オキナワサントス』で証言してくれた佐久間ホベルトさんの妻チエコさんは、ホベルトさんの遺志を継いで参加していた(ホベルトさんは映画完成翌年の2021年に他界していた)。また、同じく証言者だった比嘉ユウセイさんも、謝罪の三週間前に逝去された。彼は、謝罪の言葉を受けることなく旅立ってしまった。

私は記録者として、その道中を撮影していたが、報じる媒体がないまま、素材だけが手元に残った。気持ちもふさがり、新たに映画を作る気持ちにもなれなかった。

県人会の宮城さんは、サントス事件に多くの沖縄移民の名前があることを重く受け止め、謝罪運動を進めてきた。県人会はサントス強制退去事件には沖縄県人以外にも多くの日系人が含まれていたため、他の日系団体との共闘も模索したが、最終的に単独で謝罪を要求した。

謝罪当日、ブラジリアの人権省には、日本の大手メディアがブラジリアに集まり、メディアスクラム状態となった。ただ、謝罪後の記事を読むと、不思議なことに、どの報道も今回の謝罪までの過程を主導したのがブラジル沖縄県人会であることを明示していなかった。日系人団体と書かれ、沖縄県人会だけが組織として単独で要求したことを無視して、曖昧な、お祝いムードの報道だった。

謝罪審議会の約一ヵ月前、沖縄県人会は在サンパウロ日本国総領事館と大使館に謝罪会見を通知していた。恩赦委員会の委員長からは日本政府へ審議会への招待があった。しかし、当日、日本大使館関係者の姿はロビーにすら見えなかった。

後日、私はサンパウロ総領事館の広報担当に、なぜ謝罪会見に日本政府からだれも出席しなかったのかを問い合わせたが、「日本政府はサンフランシスコ講和条約によって、戦時中の外交問題は解決済みという立場をとっているためだ」と説明を受けた。予想通りの官僚的な答えだった。

戦時中に在ブラジル邦人の保護を放棄し、戦後の分断と混乱を生んだ責任の一端は日本側にもあると私は思う。ブラジル連邦政府からの謝罪の先に、日本政府の責任を問い直す視点があってもいい。戦後に移住した宮城さんたちが抱える沖縄戦の記憶が、こうした謝罪を求める平和運動の底流にあることにも、私は気づかされた。

私は、「歴史を見届けた」と胸を張れる。

歴史とは、誰かが声をあげ、誰かが記録し、誰かが見届けることで、やっと刻まれる。たとえそれが、世界の話題に埋もれようとも。

(了)

まつばやし・ようじゅ 福岡県出身。ドキュメンタリー映画監督。戦後もタイ・ビルマ国境付近に留まった未帰還兵を追った『花と兵隊』(2009年)でデビュー。『祭の馬』(2013年)は、2013年ドバイ国際映画祭〈ドキュメンタリー・コンペティション部門 最優秀作品賞〉を受賞。2020年、戦時中のブラジル・サントスからの強制退去を描いた『オキナワ サントス』を発表。著書に『馬喰』(河出書房新社)など。現在は沖縄在住。

バックナンバー