タイトル部分の写真は『アサヒグラフ』(1952年8月6日号)の誌面。

核攻撃の被害の実態の一部は、この誌面によって初めて公になった

隠蔽された原爆被害

昨年のノーベル平和賞受賞団体・日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)がまとめた組織の五十年史『ふたたび被爆者をつくるな』(2009年刊行)には、1945(昭和20)年の原爆投下から1957年の原爆医療法制定までの歳月が「隠蔽と遺棄の12年」と形容され、ヒロシマ・ナガサキで被爆したあとも生き残った人々の苦しみが日本国内においてさえ、まともに認識されずにいたことが記されている。

例えば、被爆者がいわゆる『原爆ぶらぶら病』といわれる肉体的・精神的疾患(放射線被害による全身倦怠感などの症状)に苦しんでいても、周囲の日本国民自身がその被害が原爆被害によるものであることを理解できなかった。いや、被爆者自身さえ、その苦しみが被爆によるものであることを理解できなかったのである。

(被団協が2003年に始めた「原爆症認定集団訴訟」の訴状からの引用)

戦後十二年目に原爆医療法ができたのも、政府が被爆者救済に積極的に乗り出したというよりは、その三年前、米国による太平洋・ビキニ環礁(現・マーシャル諸島共和国)での水爆実験で「第五福竜丸」など数多くの日本漁船が被爆して国民世論が沸騰、ヒロシマ・ナガサキで被爆した当事者らも全国組織を結成する動きを見せ、それ以上問題を放置することが困難になったためだった。

今回ノルウェーでのノーベル賞式典に出席したひとり、広島被団協代表理事・箕牧智之[みまき・としゆき]は昨年秋、受賞の知らせを聞いた直後、「考えてみれば、原爆が落ちて約十年後に被団協(ができた)。ビキニの実験で(私たちは)核兵器に放射能があることを(初めて)知らされた。それまで、アメリカは言わなかった」と報道陣に語っている。

そう、世界で初めて核攻撃の被害を受けながら、日本国民の多くがこの兵器の恐ろしさを本当の意味で感じ取ったのは、原爆投下の直後でなく、1954年に水爆実験による被爆が報じられてからだった。

恥ずかしながら1961年生まれの私は、今回被団協にスポットが当たるまで、そんな戦後史の流れをきちんと理解できていなかった。ヒロシマ・ナガサキの被爆地は終戦直後から核兵器廃絶のメッセージを全世界に発信する役割を担ってきたものと思い込んでいた。実際には昭和二十年代の終盤まで、日米両政府は原爆被害の深刻さを人々にできるだけ知られぬよう、両都市で起きた出来事を隠蔽・矮小化しようとしていたのだ。

処分の背後に〝黒幕〟の存在

今回いくつもの資料に目を通し、そのような隠蔽がいかに徹底されたものだったか、ようやく認識できたのだが、実は三十年ほど前の取材中、私はそういった情報統制期の雰囲気の一端に図らずも触れていた。全国紙の社会部記者として、8月の平和企画記事を書くために沖縄を訪れたときのことだった。

「人生変えたぼくらの原爆展 除籍の元琉球大生」(1996年8月10日付『朝日新聞』夕刊)

このときの私はそんな記事を取材・執筆した。

1953年に那覇市内の街頭十六ヵ所で「原爆展」を開催し、その〝罪〟によって創立間もない琉球大学を追放された四人の大学生がいた。96年の時点で六十代半ばになっていた彼らの回想と〝その後の人生〟を私は紹介した。

日本の本土ではサンフランシスコ講和条約により1952年4月に占領期が終わったが、沖縄は1972年まで米軍の軍政下に置かれたままだった。四人が原爆展を思い立ったのは、本土で前年に発行された雑誌『アサヒグラフ』(1952年8月6日号)を入手して、凄惨な原爆被害を初めて大々的に報道したグラビア特集にショックを受けたためだった。

大阪本社写真部と出版写真部のカメラマンが、それぞれ広島と長崎で撮影した被爆直後の写真が掲載され、黒焦げの遺体を大写しにしたカットなど、現地の惨状が生々しく伝えられた。広島平和記念資料館のサイトによれば、カメラマンたちは占領軍にプリントを没収されてしまったが、焼却を命じられたフィルムを両人とも占領期が終わるまで隠し持っていたという。

『朝日新聞社史 昭和戦後編』にもこの雑誌の大反響は記録され、「増刷四回で計七十万部」が売れたとされている。「日本ペンクラブ、ユネスコ日本支部などによる『全世界にアサヒグラフを送れ』という運動がはじまり、英訳をそえた同誌が海外に送られた」とも書かれている。

琉大生だった四人が簡易な原爆展を辻々で開いたのは、この雑誌が出た七ヵ月後。展示品は二枚のベニヤ板に張られたグラビアページだけだったが、どの地区でもたちどころに黒山の人だかりができ、あまりのむごたらしさを見て涙を流す人もいれば、学生らにカンパを託す人もいた。それほどに「初めて写真で見るヒロシマ・ナガサキ」に人々は衝撃を受けたのであった。

大学側は当初、処分を六ヵ月間の謹慎に留めたが、ひとりがメーデーで抗議文を読み上げたことで話は大ごとになり、結局全員が除籍処分となる。大学を去るに当たって彼らはキャンパスで抗議演説をしたのだが、その様子を遠巻きに眺める外国人がいた。米軍による統治機関・沖縄民政府の幹部たちだった。それを見て四人は、いったい誰がこの厳罰を決めたのか、大学の背後にいる〝黒幕〟の力を感じ取ったという。

彼らのうちふたりは退学後も沖縄に残り、それぞれ共産党の活動家、労組の専従職員という立場で本土復帰運動や反基地運動にかかわった。他のふたりは本土に移り住み、一方は大阪で職を転々とした末にタクシー運転手となり、もう一方は本土の大学に入り直し菓子メーカーに就職、取材時点では役員のポストに就いていた。

この沖縄取材をした1996年は、前年に起きた米兵による少女集団暴行事件により反基地運動が本土復帰以後、最大の盛り上がりを見せていた。そんな時点から改めて学生時代を振り返った四人の述懐では、ヒロシマ・ナガサキの惨劇を他と切り離して捉えていたわけではなく、とくに沖縄では地上戦から戦後も継続した軍事的な抑圧全体に異を唱える一環として、原爆展を位置付けているようだった。

検閲と忖度と自主規制

戦後七年間の占領期、ヒロシマ・ナガサキの問題を公に語れなかったのは、GHQが国内の報道を統制する「プレスコード」を定めていたためだ。『アサヒグラフ』が原爆被害を大きく特集できたのは、その年の4月に占領期が終了し、日本が独立を回復したあとの時期だったためだ。琉大生による原爆展開催はさらにその翌年の話だが、米軍統治が続いた沖縄では、このテーマはタブーのままだったのだ。

GHQのプレスコードは終戦から約ひと月後、1945年9月19日に発せられた。「ニュースは厳格に真実に符合しなければならぬ」「直接たると間接たるとを問わず、公共安寧を紊[みだ]すような事項を掲載してはならぬ」と抽象的に十項目が定められ、原爆を名指ししての規定はなかったが、「連合国占領軍に対し破壊的な批判を加え、又は占領軍に対し不信若しくは怨恨を招来するような事項を掲載してはならぬ」といった項目を根拠として、原爆関連の報道や論評は検閲でそのほとんどが削除された。

日本人の側で言及を控える自主規制も見られた。

宇吹暁の著書『ヒロシマ戦後史 被爆体験はどう受けとめられてきたか』によれば、広島で被爆した作家・大田洋子は8月30日付『朝日新聞』に「海底のやうな光 原子爆弾の空襲に遭って」という被爆体験記を寄稿していたが、そのあと執筆したこのテーマの小説『屍の街』に関しては、原稿を受け取った東京の中央公論社(現・中央公論新社)の編集者が占領軍の意向を忖度し、結局その三年後、いくつもの〝自主的な削除〟を施したでうえでようやく刊行に踏み切った。

やはり広島での被爆者・原民喜も『原子爆弾』という小説を1945年のうちに書き上げたが、最初にこれを受け取った『現代文学』は作品を掲載せず、翌々年の6月に「夏の花」と改題したうえで別の雑誌『三田文学』でようやく陽の目を見た。

もちろん進駐軍のダイレクトな介入もある。

広島で戦後つくられた文化団体・中国文化連盟は1946年3月に機関誌『中国文化』を創刊したのだが、その号を堂々と「原子爆弾特集号」としたこともあり、連盟代表者は呉市にある米軍民間情報部の呼び出しを受け、「原爆の惨禍が原爆以後もなお続いているというような表現は、いかなる意味でも書いてはならない」と言い渡されたという。

この雑誌については『ふたたび被爆者をつくるな』にもこんな記述がある。

雑誌『中国文化』原子爆弾特集号(四六年三月)は、米軍に「裁判にかけるぞ」と脅され、「発刊の言葉」は、「実に広島の原子爆弾は我々に平和をあたへた直接の一弾だった。もしそれがなかったら……日本民族は滅びたであらう」と変質させられ(編集者の意思のように強いられ)ている。

原爆の高熱や爆風などによる直接的な死は免れても、ある程度の日数を経て死亡する被爆者は後を絶たなかった。『ふたたび被爆者をつくるな』によれば、被爆から一週間ほどは、大やけどが原因で死ぬ人が多かったが、それ以降は一見無傷だったのに、突然の高熱や下痢、倦怠感等々の放射線による急性症状に見舞われて亡くなる人が増えていったという。

そのことは現地で被爆者の治療に当たった医師たちは、みなすぐに察知したことだったし、豪州人ジャーナリスト、ウィルフレッド・バーチェットは9月5日付の英国紙『デイリー・エクスプレス』に「最初の原子爆弾が街を破壊し世界に衝撃を与えた三十日後の広島では、人がなおも死んでゆく。無傷だった人さえもが、何か原因不明の理由で死んでいる。それは神秘的な、恐ろしい死であった。私はそれを『原爆の疫病』としかのべることができない」と書いている(椎名麻紗枝『原爆犯罪─被爆者はなぜ放置されたか』)。

ところがほぼ同時期、原爆の効果を調査するため来日した米陸軍調査団のトーマス・F・ファーレル准将(マンハッタン計画の副責任者)は9月6日、東京の帝国ホテルに連合国の特派員を集め、こう言い放ったという。

「原爆放射能の後遺症はあり得ない。すでに広島・長崎では死ぬべきものは死んでしまい、九月上旬現在において、原爆放射能のために苦しんでいるものは皆無である」(同上)

そして占領軍は以後、来日した海外ジャーナリストに広島や長崎に入ることを禁止してしまう。日本人の医師たちが手探りのまま被爆者の治療に悪戦苦闘するなかで、占領軍は医薬品の救援と医学調査団の派遣という国際赤十字の要請を受けながら、不十分な医薬品支援を一度しただけで、それ以降はファーレル准将の声明に足並みをそろえるかのように、被爆地への援助要請に応じなくなってしまった。それどころか、日本人医師たちの原爆症救護病院から病理解剖資料を押収してしまったり、旧陸軍病院宇品分院を接収・閉鎖させたりと、日本側の救援活動をあからさまに妨害したという。

米側では原爆傷害調査委員会(ABCC)という機関を設置して、広島と長崎で調査を行ったが、その目的はあくまでも軍事的な医学データの収集で、被爆者が望んでも医療行為は一切しなかった。

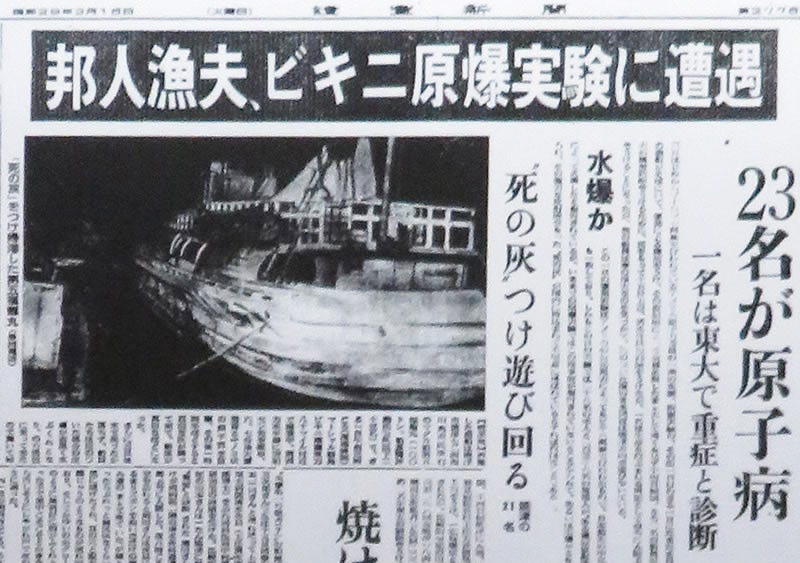

読売のスクープ

そのような〝隠蔽と遺棄〟、そして沈黙の歳月を打ち破ったのは、1954(昭和29)年3月16日、『読売新聞』が放った一本の記事だった。

「邦人漁夫、ビキニ原爆実験に遭遇」

「23名が原子病」

「一名は東大で重症と診断」

西太平洋マーシャル諸島にあるビキニ環礁で米海軍の水爆実験があったのは3月1日の朝。静岡の焼津港を母港とする遠洋マグロ漁船「第五福竜丸」はその東方約160キロの海上にいて、23人の乗組員たちは突如として西の空に太陽のような真っ赤な〝火の塊〟が浮かび上がるのを目撃した。轟音と衝撃波が伝わってきたのは、それから七~八分後。さらに二時間余り過ぎたころ、彼らの頭上に〝白い粉〟が降ってきた──。

第五福竜丸平和協会編『第五福竜丸は航海中』や丸浜恵理子『原水禁署名運動の誕生 東京・杉並の住民パワーと水脈』などによると、このときの核実験は5月半ばにかけ計六回行われた「キャッスル作戦」と呼ばれる実験計画の一回目であった。広島に投下された原爆の約千倍もの威力を持ち、作戦期間中周辺海域では延べ千隻にも上る漁船が被爆したとされるが、被害の全体像はいまなおはっきりしていない。

「ひょっとしたら原爆実験を見たのかもしれない」。無線長の久保山愛吉は咄嗟にそう考え、現場から無線を打つことは控えることにした。万が一、米軍に傍受されてしまうと、拘束され日本に戻れなくなるかもしれないと警戒してのことだ。旧海軍の軍属だった経験を持つ久保山ならではの判断であった。

しかしその一方、進駐軍のプレスコードに情報を封じられ、放射線被害の恐ろしさは乗組員の誰ひとり知識がなく、汚染された〝死の灰〟が舞うなかで、彼らは延縄漁[はえなわりょう]を続行してしまった。このため焼津に戻る船上では、頭痛や吐き気、下痢などのほか、顔の皮膚が黒ずんだり歯茎から血が出たり、原爆症の症状が各人に現れていた。

「帰港した第五福竜丸が原爆にあったらしいよ」

読売の焼津通信局記者・安部光恭[みつやす]が隣接市で取材中、下宿のおばさんからそんな連絡を受けたのは船が帰還した翌15日の夕方。急いで焼津に戻った安部は、福竜丸の船主や漁労長に会い、乗組員二人が東大病院に行ったことを聞き出した(豊崎博光・安田和也『水爆ブラボー 3月1日ビキニ環礁・第五福竜丸』)。

たまたま読売社会部ではこの年の1月から原子力をテーマとした大型連載を続けていて、キャリア2年目の新米記者だった安部からの断片情報を手分けして肉付けし、社会面の詳細なスクープ記事にまとめ上げた(皮肉にも読売はその当時、正力松太郎社主の方針で、原子力の平和利用=原発推進キャンペーンに取り組んでいた)。

翌日からは全マスコミが連日この問題を報道するようになり、福竜丸が捕ったマグロに留まらず、他の船の水揚げにも放射能汚染が見つかると、海産物の消費は各地で激減し、マグロの廃棄処分が相次いだ。

このようなパニック状態が広がるなか、全国津々浦々で原水爆禁止を求める運動が立ち上がり、翌年の8月6日、広島で開かれた「第1回原水爆禁止世界大会」までに集まった国内での署名は、全部で約3200万筆にも上った。

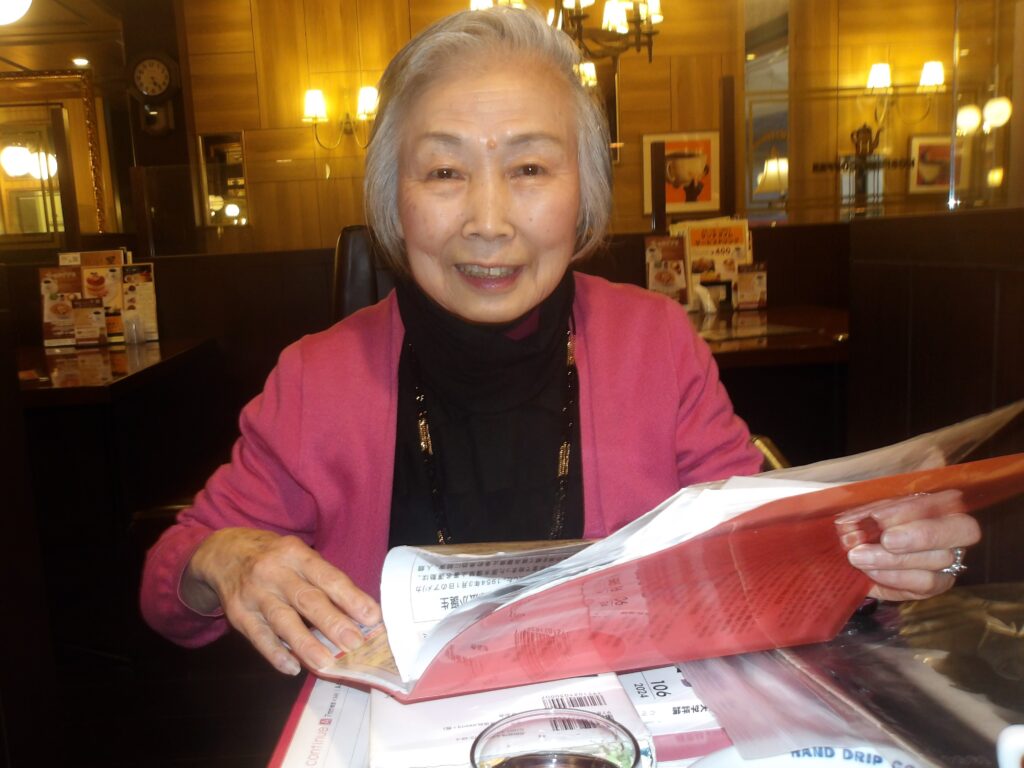

東京都杉並区は、いち早く署名運動が広がった地区だった。呼びかけの中心になったのは、この街で「魚健」という小さな鮮魚店を営んでいた菅原健一・トミ子夫妻。当時小学校五年生だった彼らの六女・竹内ひで子(82)は、そのときの大人たちの様子を現在でも鮮明に覚えている。

「第五福竜丸のニュースが流れたその日から、お客さんが本当にパッタリ来なくなったんです。マグロだけじゃなくそれ以外の魚も売れなくなってしまった。ラジオのニュースでは、各地の魚市場で放射線を測るガイガーカウンターの『ガーガー』という音が毎日のように流れてくるでしょう。このままじゃあ死活問題だ、ということで、地元の魚商組合のまとめ役だった父のもとに同業者が集まって行動を起こそうという話になっていったんです」

東京・杉並区で原水爆禁止署名運動に取り組んだ両親の思い出を語る竹内ひで子さん

(つづく)

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー