【タイトル画像】1953年4月、防衛大学校(当時、保安大学校)に入学し、整列する1期生=神奈川県横須賀市。写真=共同通信イメージズ

住宅街の向こうに東京湾が見え隠れし始めると、急行列車から乗り換えた京急の鈍行はほどなく鄙びた駅に停まる。神奈川県横須賀市、馬堀海岸駅。そこから路線バスで丘陵部に登ると、十分足らずで突然視野が開け、終点のロータリー、防衛大学校の正門前に到着する。

私がこの高台に登るのは今回が二回目。前回は35年前の秋、当時は二十代後半の新聞記者だった。正門奥にある堂々たる本部庁舎は近年の建造物であり、かつての景観とは一変したそうだが、あいにく古いキャンパス風景はもう私の記憶にない。

防大再訪

前回の訪問は、取材というよりネタ探しのリサーチであった。平成という新しい時代の〝武人〟たちは、いかなる死生観をもって戦場に臨むのか。元日の社会面から始まる新年企画用のエピソードを私は探していた。

取材班は当初、少子化時代の幕開け「1.57ショック」を掘り下げるつもりでいた。多くの日本人がこの問題を意識し始めるのは、この年に発表された合計特殊出生率の急落からだった。

今日から振り返っても、時代の大きな転機を象徴するテーマだったのだが、このプランはわずか一、二回の会議を経て見送られた。イラクのクウェート侵攻以後、中東情勢が急速に緊迫し、ベトナム戦争以来となる米国の本格的な戦争が目前に迫ってきたためだ。日本にも多国籍軍への参加が迫られた。これはもう、赤ん坊の話をしている場合じゃない──。「戦争と平和」「日本人の国家観」。私たちは新たにそんな硬派な視点から企画を練り直すことにした。

その後、年明けに始まった湾岸戦争で、自衛隊は戦闘には参加せず、輸送機の派遣と洋上での機雷除去、そして多額の戦費負担という形で多国籍軍を支援した。しかし人的貢献のほとんどない〝小切手外交〟は国内外の非難を浴び、1992年以後、日本もPKOに参加する流れができてゆく。湾岸戦争前夜の90年秋は、憲法の制約と国際貢献の要請との板挟みで日本のあり方が問われた時期だった。

取材班の末端にいた私は、自衛隊員の深層心理のエピソードを企画の一話として書けないか、防大や自衛隊を回って歩いたが、結論から言うと、関係者の答えは漠としてつかみどころがなく、限られた日数での記事化は困難と諦めざるを得なかった。

そのときのかすかな記憶では、国体護持を使命としたかつての帝国軍人と比較して、平成の自衛隊員が命を賭し守る価値を抱けるのは、自分の家族や友人たち、故郷の町、そしてその先に存在する祖国。そんな順序で愛国心を語る人が多いなか、国連軍のような新規の任務には、なかなかまだ具体的イメージを持ちにくいようだった。

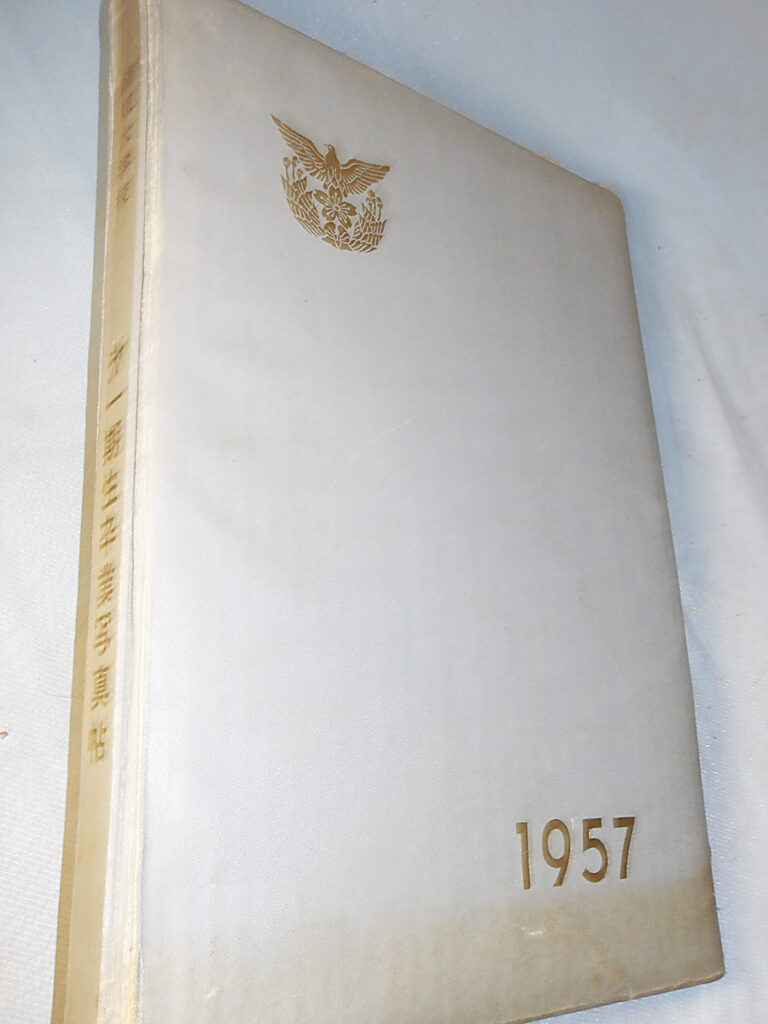

『防衛大学校 第一期生卆業写真帖』

今回の防大探訪はまったく違う思い付きによるものだ。きっかけとなったのは、2012年に他界した父親の書斎で見つかった一冊のアルバム。本棚には収まらない大型本である。表紙のデザインは鳩と桜を組み合わせた防大の校章と「1957」という数字だけ。『防衛大学校 第一期生卆業写真帖』というタイトルは、背表紙を覗き見なければ見つからない。

かと言って私の父親が卒業生だったわけではない。1923年生まれの父は、理系の学生だったために学徒動員を免除され、終戦後に大阪大学理学部を卒業した。母校研究室の助手をしたり民間企業で働いたりの日々を送ったあと、奨学金を得て米国に留学。帰国後に創立間もない防大に職を得て、化学の助教授として数年だけ防大生を教えたのだ。

これらは私の生まれる以前のこと。私が知る父親は繊維メーカーの研究所に勤めたあと、地方の国立大学教授となり、単身赴任で家族とは別居生活になる。もともと息子らとの会話はほとんどなく、偏屈で怒りっぽい人として、私も兄もこの父親を苦手とした。

一方でその書斎には理系のキャリアに似合わない外国文学や歴史小説の蔵書が並んでいて、とくにミステリー小説は翻訳ものから国内作家の新作まで、膨大な点数を取り揃えていた。もしそういった方面の会話ができていたならば、父子関係を築く糸口になったかもしれないが、とにかく生前の父親には、ただひたすら疎ましい感情を抱くだけだった。

いまから約十年前、実家を処分する必要から遺品を整理するなかで見つけたのが、この防大一期生のアルバムだ。

若いころほんの短期間、防大で講師だか助教授だかをしていた時期がある。そんな経歴は母から伝え聞いていたが、それ以上の情報は何もない。

そもそも父は保守系の思想の持ち主か革新寄りの人だったか、そんなことさえ私は認識しなかった。その蔵書には政治や社会思想、ジャーナリスティックな書籍などは皆無だった。

それでも今回の防大訪問で、私は父の過去を知ろうと思ったわけではない。あまりにも遠い過去の話であり、情報の欠片さえ見つからないだろう。さらに言えば、私の脳裏には依然として家庭内の〝暴君〟として父の残像があり、その素顔を掘り下げたいという感情はない。我ながら薄情な息子だと思っている。

そんなわけで私の関心事はシンプルに、このアルバムの写真の主たちに向いていた。

本シリーズで昭和20年代という時代を調べるなか、たまたま目を通した一冊の古書がこのアルバムに結びついたのだ。その本には、戦後世代の若者が幹部自衛官になってゆく半生が生き生きと描かれていた。

四方洋・飯島一孝『青春の小原台 防大一期の三十年』(1986年刊)。毎日新聞記者だったふたりが、新聞での長期連載を書籍化したものだ。小原台は、現在は防大の隣接地の地名だが、以前はこの高台一帯の呼称だったのだろう。「学生歌」の歌詞にも登場する。

この本で一期生は、例えばこんなふうに書かれている。

防衛に厳しい目が注がれていた時代、彼らはどんな思いで志望したのだろうか。(略)共通に(一期生について)言えるのは「なんとなく」が多いことである。

(略)中には防衛を貿易と間違えて入ってきたものもいたし、入学早々、銃を渡され、行進させられてびっくりしてやめるのもいた。「日本を守るため」という悲壮な決意で入学したのが、少数派であったことは確かなようである。(略)この気分は現在の学生たちも変わってはいない。※

(ある一期生の自衛隊幹部の場合)校長の槙(智雄)については鮮烈な印象がある。野外訓練の時、防大の学生課長が「軍隊に民主主義はない」と叫んだ。すると、隣にいた校長がパッと立って「それは誤りである。軍隊においても人間の尊重と、命令と服従にも当然民主主義がある」と反論した。その声に全員シーンとしたという。

「任官後は一期生であることをいつも意識、背のびしてきた」。(略)

「私たちも旧軍の雰囲気を身につけた先輩の手足となって働いてきた。将来のために泥をかぶってきたともいえる。これは一期生である〝長男〟の宿命ではないだろうか。我々は自衛隊が(旧軍の体質から)変わるためのいしずえになればいい」※

(別の人物の述懐では)一期生に共通しているのはすべてゼロからつくってきたという自負である。防大だけではない。どこの学校でもそうだった。

戦後、学制の改革があって新制中学が生まれた。生徒会を結成することになって、中学生が何人か集まって規約をつくる例もあった。「あの規約はオレが書いた」とか「あのクラブは、私たちがつくった」という話は、よく先輩たちにきかされた。

防大の場合、学校は「みなさんでおやりなさい」と学生たちの自主的な活動にまかせた。その結果、いろんな部が誕生した。なかには社研部(社会科学研究部)や哲研部(哲学研究部)もあった(双方とも左翼的な思想を扱うことが多い)。

いち早く図書館もつくられ読書がすすめられた。マルクスの本もおかれたし、「アカハタ(赤旗)」も購読していた。学生たちは自由に読むことができたし、当時の若者に人気のあった柳田謙十郎の人生論は回読のグループがあった。柳田は唯物論に立つ哲学者で、平和運動家であった。

この本のあとがきで、執筆者のひとり四方洋は「(当時の防衛施設庁長官)の佐々淳行さんは彼ら(防大一期生)を『戦後民主主義の実験である』と評されたけれども、ほぼ同じ世代の私としては、彼らの中に民主主義の定着を見たのは事実である」と同書を書き上げた感想を綴っている。

そう、私はこの本を読み、草創期の防大が戦後の〝軍隊〟たる自衛隊内部に新しい価値観を持ち込む存在であったこと、少なくともそうであろうとした人々がいたことを認識したのだった。

(続きの記事はこちら)

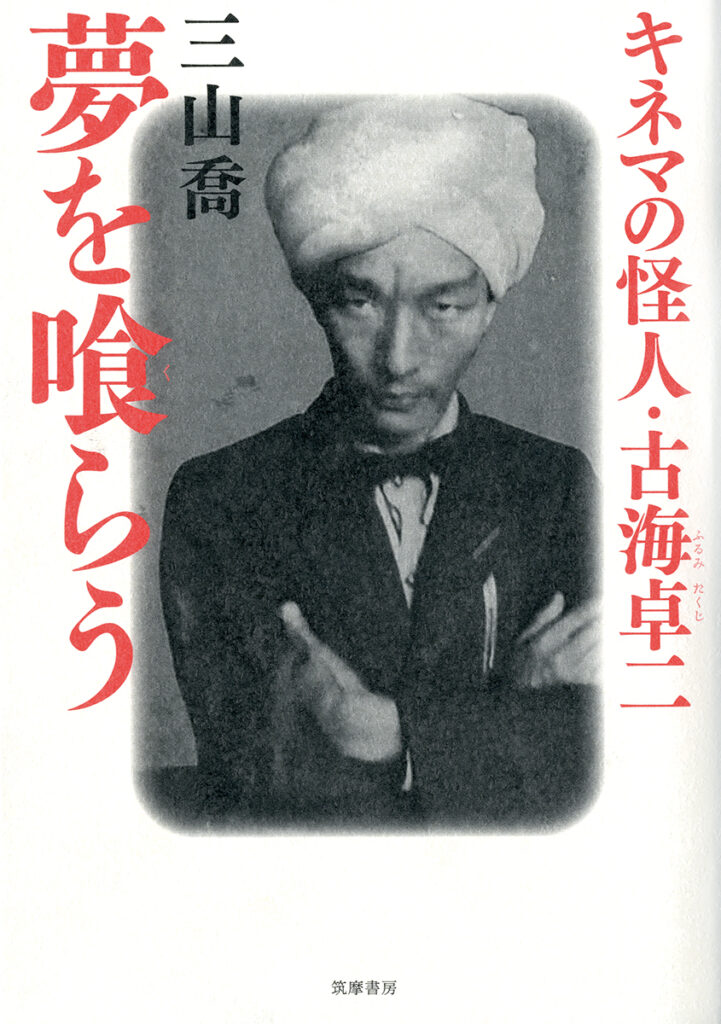

みやま・たかし 1961年、神奈川県生まれ。東京大学経済学部卒業。朝日新聞学芸部、同社会部記者を経てフリーに。2000年から06年にかけ、ペルーを拠点として南米諸国のルポルタージュ記事を各誌に発表。帰国後、ルポやドキュメントの取材・執筆で活躍している。著書に『日本から一番遠いニッポン――南米同胞百年目の消息』(東海教育研究所)、『さまよえる町――フクシマ曝心地の「心の声」を追って』(東海教育研究所)『ホームレス歌人のいた冬』(東海教育研究所、のち文春文庫)、『夢を喰らう――キネマの怪人・古海卓二』(筑摩書房)、『国権と島と涙――沖縄の抗う民意を探る』(朝日新聞出版)、『一寸のペンの虫――〝ブンヤ崩れ〟の見たメディア危機』(東海教育研究所)などがある。

バックナンバー