第26回 イグサは日本の宝です――短い名前の植物「イ」とその仲間たち――

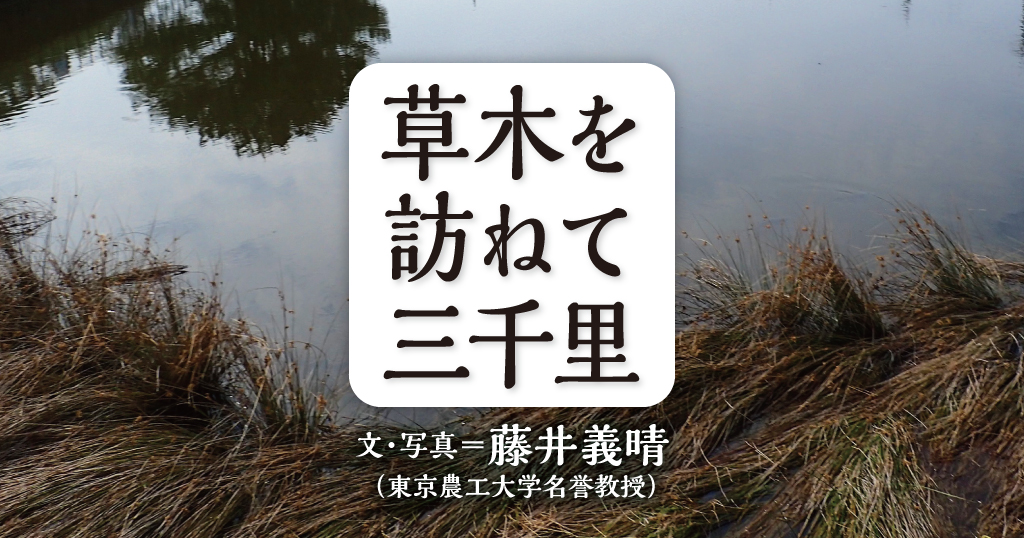

私の郷里である兵庫県加古川市の小・中学校時代の同級生から、溜め池に水田雑草のようなものが大発生していると連絡をもらい見に行ったところ、雑草ではなく、畳の原料になるイグサでした。

「雑草」の定義は、「人間の許可なく勝手に生えてきて、人間の生活の邪魔をする植物」とされていますので、イグサ栽培をしようとしているわけではない溜め池に、勝手に生えてきたこのイグサ、雑草と呼ばれてもしかたないかもしれません。

溜め池にイグサが突然発生したのは二年前で、隣には1600年代創建と推定される二俣住吉神社があります。現在、溜め池は水田への灌漑に使われていませんが、昔は水田に水を供給する重要な池だったと思われます。

夏に干ばつの害を受けやすい瀬戸内に面した兵庫県南部は、日本一溜め池が多い地域で、その数は約五万といわれます。その多くは今では水田の灌漑に使われておらず、水質の悪化が問題になっています。

以前、兵庫県立の農業研究所の依頼で、町の中に点在する溜め池の水質が悪化したため、水生植物を使った溜め池の水質浄化の研究をしたことがあります。しかし、今回訪ねた溜め池は、地元の農会(農家の集まり)によって維持管理され、地下水をくみ上げて水深を保っているとのことで、ゴミも悪臭もなく、水は澄んでいて水質は良好なようでした。

今年になって茎が倒れたとのこと。水深は30cm程度。池の中央部にも生えている

種子の表面には粘着性物質がある。この粘着物質で鳥や動物にくっついて分布を広げる。

この池には、最近兵庫県北部で復活に関する取り組みがあるコウノトリも飛来するとのことで、

イグサはこのような鳥の足や羽にくっついて運ばれてきた可能性がある

芯はスポンジ状の組織でできており、弾力がある。

この弾力性を利用して畳が作られた。

なお、葉は退化していて茎の根元にしか付いていないので、うまく観察できなかった

中からスポンジ状の白い髄[ずい]がポーンと飛び出してきておもしろい。

この髄は油を吸いやすい構造になっており、昔は、これを灯明の芯として利用したので、

イグサには燈芯草[とうしんそう]の別名がある

イグサから作る畳は、日本発祥の独自のもので、中国にも韓国にもありません。その起こりは莚[むしろ]です。使用しないときは畳んでおけるので、「たたみ」になったとされます。元は人が寝るためのベッド。そのため縦が六尺(約180cm)、横が三尺(約90cm)で、部屋の一部にしか敷かなかったのですが、次第に部屋全体に敷き詰めるようになりました。ですから畳を敷いた和室は、全体がベッドといえます。そのため和室には何も物を置かないので、畳が敷かれた日本の和室はシンプルライフの模範とされます。

イグサの学名はJuncus decipiensで、日本在来種ですが、近縁種はヨーロッパや南米にもあります。とくに南米のペルーには、イグサに近縁のフンコ(junco)と呼ばれる植物があり、シクラ(sicra)と呼ばれる縄を編んで、これで石をまとめて括り、耐震構造とするシクラス文明があったことが日本人を中心とする研究チームの分析で判明しています。

シクラス文明は五千年以上前の古代文明で、エジプト文明やインダス文明など世界四大文明に匹敵する文明が南米にあったようです。2007~09年にシクラを研究する日本のチームに随行し、現地で発掘されたシクラ縄を見て感動しました。古代の耐震構造を現代建築に生かそうとする研究で、古くて新しい研究といえます。

コインは大きさの比較用

ペルーの天野プレコロンビアン織物博物館で許可を得て撮影

イグサの標準和名は「イ」。古くから「い」、古来のやまとことばでは「ゐ(wi)」と発音されました。日本だけでなく、世界で最も短い名前の植物です。漢字では「藺」あるいは「井」と書きますが、漢字の導入以前から日本にあったので漢字はあとから付けた当て字です。藍[あゐ]、慈姑[くわゐ]、紫陽花[あぢさゐ]なども漢字導入前から日本にあった植物で、イグサと関連があったと思われます。

イグサで作った畳の需要は減っており、ポリプロピレンなどのプラスチック製の畳に置き換わっています。しかし、イグサで作った畳の芳香は人をリラックスさせる働きがあることや、ダニやばい菌の繁殖を抑える成分を含むことが解明され、イグサの畳が見直されています。

また、イグサの茎は栄養価が高く食べられます。粉末を使ったアイスクリームや食べられる箸も開発されています。溜め池に生えてきたイグサも、「雑草として毛嫌いし除草するのではなく、畳や食品としての有効利用ができないかな?」と同級生に提案しています。古くて新しい素材として、日本が世界に誇れるイグサと畳の復活を期待しています。

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。

バックナンバー