第8回 七夕の星空は旧暦で楽しむ

毎年七月七日が近づくと、気になるのはお天気です。七夕の夜空に輝く「織り姫」と「彦星」を見たいけれど、なにしろ梅雨の真っただ中。なかなかすっきりと晴れません。

七夕伝説はもともと中国のお話で、日本に伝わってさまざまにアレンジされました。一般的に知られているのは、天帝の一人娘である織り姫と、牛飼いの彦星の恋物語。仲良くなった二人は毎日が楽しくて、機織りの仕事も牛の世話もすっかり忘れてしまいます。怒った天帝は織り姫と彦星を天の川の対岸に引き離し、まじめに働くなら一年に一度、七夕の夜にだけ会わせることにしました。でも、雨が降ると天の川の水かさが増えて会えなくなってしまいます。

どうして昔の人は、雨が多いこの時期を七夕としたのか……そんな疑問を持つ方もいるでしょう。星の位置にしても、織り姫(こと座のベガ)は東の空に上っていますが、彦星(わし座のアルタイル)はまだ東の地平線の上で、二つを一緒に見上げる位置にはありません。

でも実は、昔の人はちゃんと二人が出会いやすい時期を七夕にしていました。七夕は旧暦(太陰太陽暦)のお祭りで、旧暦の七月七日は今の暦(グレゴリオ暦)だと八月ごろにあたります。旧暦では七月から九月が秋なので、七夕は、雨も少なく星の輝きも増してくる秋の行事だったのです。

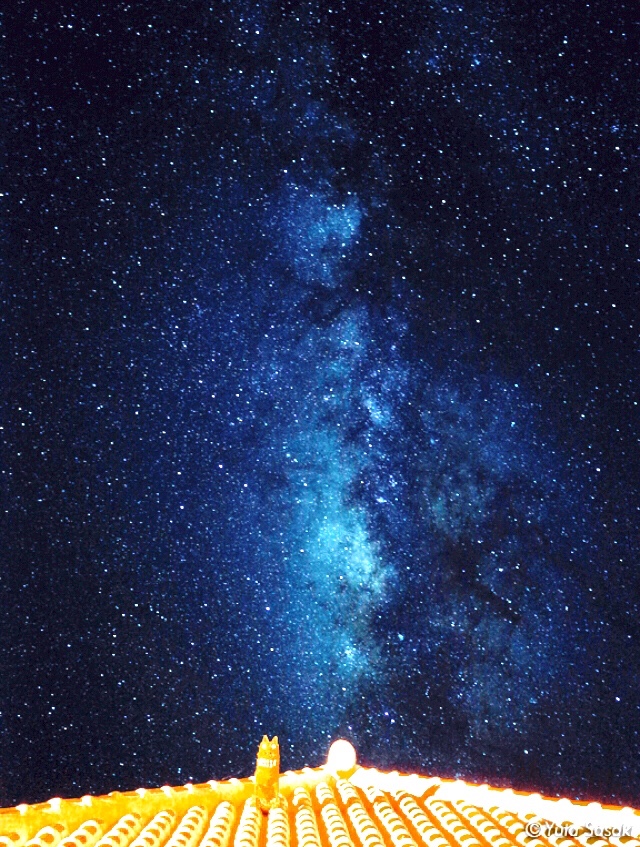

このころの南の空には織り姫と彦星が輝き、その間には白く流れる天の川。さらに旧暦の七日は「七日月」ですから、まるで船のような形をした月も見えます。織り姫と彦星は月の船に乗って天の川を渡るという説もあります。つまり、天の川の両岸に織り姫と彦星がいて、川を渡る船がある八月こそが、「七夕の星空」というわけです。

みなさん、今年こそ、旧暦の七夕を楽しんでみてはいかがでしょう。今年の旧暦七月七日は、八月二十九日(金曜日)です。この日を「伝統的七夕」と呼び、私が所属するコスモプラネタリウム渋谷でもイベントを開きます。織り姫と彦星を探すのであれば、七月七日よりも伝統的七夕の夜がおすすめです。

ところでみなさんは、七夕をどのように楽しんでいますか? 七夕祭りは平安時代に宮中で行われていましたが、江戸時代になると庶民にも広まり、家の屋上に短冊などを飾った竹を立てたり、そうめんを食べたりする風習が広まりました。歌川広重の浮世絵「名所江戸百景 市中繁栄七夕祭」には、色とりどりの竹飾りが屋根の上で風にあおられる、活気あふれる江戸の街が描かれています。

一方で、七夕は織り姫の機織りにちなみ、乞巧奠[きっこうでん]という技芸の上達を願う行事にもなっています。今年の短冊には、「習い事が上手になりますように」と書いてみるのもいいですね。

子どものころは七夕祭りを楽しんだけれど、大人になった今は忙しさに追われてすっかり忘れている、という方も多いかもしれません。そんな方こそ、秋の気配が漂い始める八月の終わりに少しゆっくり時間をとって、夜空を見上げてみませんか? 織り姫と彦星は都会でも見ることができます。きっと素敵な七夕の夜になるはずです。

二つの星は明るい市街地でも確認できる

写真提供=「旅する星空解説員」佐々木勇太

ながた・みえ コスモプラネタリウム渋谷チーフ解説員。東京・品川生まれ。東京理科大学理学部物理学科卒業。キャッチフレーズは「癒しの星空解説員」。2000年からNHKラジオ第一『子ども科学電話相談』の「天文・宇宙」の回答者を務める。ご自身の名がついた小惑星(11528)Mie がある。著書に『カリスマ解説員の楽しい星空入門』(ちくま新書、2017年)など、監修に『小学館の図鑑NEO まどあけずかん うちゅう』(小学館、2022年)、『季節をめぐる 星座のものがたり 春』(汐文社、2022年)などがある。 コスモプラネタリウム渋谷の公式ホームページはこちら

バックナンバー