第1回 サメとの出会い―それは父島の海底だった

東海大学海洋学部に進学した私は、必修科目であった海洋実習Ⅲを受講するため、大学の海洋調査研修船「望星丸」に乗っていた。清水港(静岡県)から小笠原諸島父島(東京都)へは片道3日。水面から勢いよく飛び出すトビイカを目撃したり、プランクトンネットをひいて採集されるエイリアンのような姿形をした生物を観察したり。船が大きく揺れるたびに食器棚からドンガラガッシャンと勢いよく飛び出すお皿。水平線しか見えない風景。外洋での船上実習は、心配していた船酔いもまったく気にならないくらい興奮の連続であった。

この実習にはわずか数時間であるがフリータイムがある。父島二見港に入港したときだ。フリータイムを最大限に有効活用しようと、私はスキューバダイビングの器材一式を持ってきていた。父島にはいくつかダイビングショップがある。しかしながら、1名1ダイブのみという予約を受け付けてくれるショップは少なく、苦戦した。

父島に入港。望星丸は沖にアンカーを落とし、学生たちは通船で父島に上陸した。期待外れの曇天模様の一方、嬉しいこともあった。船内で友達ができたのだ。しかもダイビングショップを探しているという。予約を3名に変更したいとショップに連絡すると、3人いればボートダイビングが予約できるので、少し遠くへ行こうと提案してくれた。何が見られるポイントかは、潜ってからのお楽しみということだった。

小型の漁船である和船に揺られ、ウェットスーツを着用した私たち3人はポイントについた。そこそこざわついた水面。体幹の弱い私はふらつきながらタンクを背負う。雨足も強くなってきた。はじめての海域の1ダイブ目はいつも緊張する。寒いのか緊張なのか、体が震える。

それでは行きます。3、2、1、ドボン。

頭を下にして静寂の異空間に入る。この瞬間がたまらない。水中はどんよりと緑がかったねずみ色。私は波で体を持っていかれないように近くにあったロープに必死につかまり、身につけていた浮力のあるベストから空気を抜いた。2人の友達はロープをつかまずにスゥーっと潜行していった。耳抜きに慣れていない私はこまめに鼻をつまみ直しながら、彼らとはぐれないように急いで海底へと向かって足ヒレを漕いだ。

水深20mくらいに到着すると、視界が開けた。砂地に大きな岩。魚の気配はないがピンと張り詰めたような空気(じゃなくて海水か)感。流れは思ったより強く、ふくらはぎの筋肉で水の重みを感じながら足ヒレを交互に動かす。岩場の方へ向かう友達の後を必死に追いながら。

「あ」

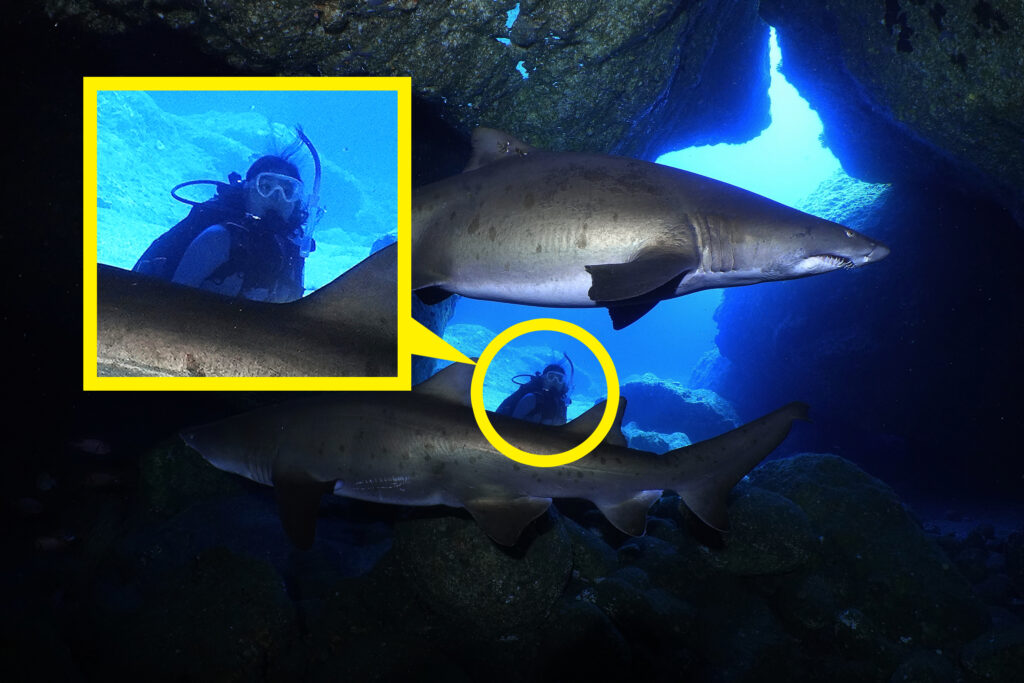

水中でもはっきり聞き取れる声が聞こえた。その瞬間、ぬっと岩陰から現れたのは2mを超える大型のサメだった。手を伸ばせは届くところにそれはいた。

神々しさに諭されてしまった

「シャークジャーナリスト? 副業ですか?」と、よく聞かれますが、これが本業。小笠原諸島父島でサメと出会ってから、サメに魅了され、本を書いたり、講演をしたり、世界中に取材に行ったりと、サメに特化した仕事をかれこれ13年ほどしている。サメの専門家といえば、たいていの場合は大学教員や、水族館や研究機関の職員であることが多いのだが、私はどこにも属さないフリーランスです。

簡単に言えば、サメが好きすぎて、四六時中サメのことを考えているサメ好き人間。独立した当時は親にも反対されたが、今となっては親戚からは好きなことを仕事にできてうらやましいと言われるようになった。サメをいつから好きになったのかは覚えていないが、小さい頃から昆虫や爬虫類など動物全般が大好きだった。白地のTシャツに自分でサメの絵を描いたものを着て、ルンルン気分で小学校に通っていたという記憶はある。

小笠原で出会ったサメは「シロワニ」という標準和名を持つ。ワニやフカはサメを意味する地方名で、それが名前の由来だろう。つまり、ワニとついているがれっきとしたサメの一種なのだ。標準和名「シロザメ」というサメもいる。これは別種なので気をつけたい。シロワニはホホジロザメなど比較的大型のサメが属すネズミザメグループのサメである。剥き出しの乱杭歯が強面の顔を誇張する。しかし、その見た目とは裏腹に飼育しやすいサメとして全国の水族館で生体展示がされている。

サメはシャチと同じ哺乳類と思われがちだが、魚類である。そのため、子どもを産んだ後に子育てをすることはない。しかしながら、サメの中でもシロワニの繁殖様式は興味深い。近年、シロワニの繁殖に成功したアクアワールド茨城県大洗水族館によれば、出生サイズは1m前後であったという。母ザメはお腹の中で、たくさんの卵を排卵し、子ザメはそれを食べてすくすく育つ。

先に「子どもを産んだ後に子育てをすることはない」と言ったが、わずか数cmの卵から生まれた子ザメをお腹の中で1mほどになるまで大きくするのだから、出産前には母ザメはかなりのエネルギーをお腹の中にいる子どもに費やしている。シロワニは一度に二尾しか産むことができないが、親とほぼ同じ形で生まれてくるので、初期死亡率を少なくしている。これがいわゆる少数精鋭型の繁殖戦略というものである。

小笠原諸島の海域でシロワニに初めて出会ったとき、私がサメから感じたのは恐怖というよりも神々しさだった。自分より大きくて強い野生生物と同じ空間で対峙する。今までに経験したことのないこの体験は、人間が地球上でいちばん強い生き物だと勘違いしていた私自身を諭してくれたのだ。

(撮影:KAIZIN 山田鉄也)

実習から帰ってきて2ヵ月後、再び父島を訪れた。滞在期間中は毎日、漁船「翔雄丸[ひゆうまる]」に乗り、ダイビングでシロワニに会いに行った。そんなある日、漁船の船底に落ちているキラキラと光るものを見つけた。よく見るとそれはバラバラになったアオザメの歯だった。乗組員の漁師に尋ねると、メカジキやマグロの外道でサメがよく釣れるという。もっともっとサメのことを知りたい。気持ちが昂った私は、こう言っていた。

「小笠原のサメの研究をしたいので、サンプル提供をお願いできませんか」

それから10ヵ月後、私は父島に引っ越した。小笠原諸島周辺海域のサメ相調査をするのが目的だ。6畳ワンルームのアパートを借り、現地でひとり、サメのサンプル処理を行った。「翔雄丸」は小笠原式縦延縄漁[たてはえなわりょう]を行う漁船だ。水深200~800mくらいのところに縦に長いロープを垂らし、それぞれの水深に針が仕掛けてある。ヨシキリザメ、アオザメ、ニタリやハチワレ(オナガザメの仲間)がよくかかる。これらのサイズは2~4mくらい。運搬や保管場所の問題もあって、大型のサメは現地に行かなければ手に入らない貴重なサンプルだ。漁船「翔雄丸」の乗組員をはじめとして、父島では多くの人々が手を差し伸べてくれた。そのお陰で、大学院までの学生時代、私の時間の全てを小笠原のサメに注ぐことができたのだ。

2026年に実現したい夢がある。自宅をサメ博物館にすることだ。

IUCN(国際自然保護連合)という団体によれば、サメとエイを含む板鰓類[ばんさいるい]の37%が既に絶滅危惧種だという。サメは出産仔数が少ないこともあり、一度数が減ると増えにくいという特性がある。サメという生き物の魅力を発信し、彼らを取り巻く環境の現状をひとりでも多くの人に伝えたい……というのは大義名分。本当の理由は、人生の全ての時間をサメに費やすために一番いい方法だと思ったから。自宅もサメ。職場もサメ。取材先もサメ。今日も今日とてサメ日和。

よろシャーク!

ぬまぐち・あさこ 1980年生まれ。東海大学海洋学部を卒業後、

バックナンバー