独り者の松下を真似る

外出して昼時になると、どこかで食事をとることになる。駅前だとどこも混んでいて、席を確保するのも難しかったりする。席に座り、注文をして(最近はタッチパネル式が増えて少し面倒)、食べ物が出てくるのを待つという一連のことが嫌になる……。

そんなことないですか? 私はときどき、店に入るのをあきらめ、コンビニなどでパンと牛乳を買って、近くの公園へ行く。空いているベンチに座って、それで昼食を済ます。真夏や真冬はダメだが、天気のよい日など野外の簡単な昼食もいいものだ。

もちろん、ちょっとわびしいが、そのわびしさを味わうようなところもじつはある。というのは、山田洋次監督の『故郷』(1972年)が念頭にあるのだ。瀬戸内の小島で砕石運搬船(重労働)に乗る夫婦がいる。井川比佐志(精一)と倍賞千恵子(民子)だ。しかし高度経済成長の波に押され、ボロ船の寿命もあり、ついに仕事と故郷を捨て、新天地へ旅立つ。なんともやるせなくなる映画だが、瀬戸内の自然描写が心を和ませる。

映画の中で、この夫婦のことを何かと気にかけて、ときに相談にも乗るのが渥美清扮する松下さん。彼は島内で野菜の移動販売を行っている。短いスケッチだが、昼食をパンと牛乳で済ますシーンがある。あれは墓場だったか、淋しい場所のどこかに腰をかけてそそくさとパンを食べる。物語に何の関係もない場面ながら丁寧に撮られ、独り者の松下という中年男のわびしい感じがよく出ていて印象に残るのだ。

私が公園のベンチでパンと牛乳を食べるのはこの真似だ。そのとき空想で私は放浪をしているか、どこか見知らぬ街を訪れた旅人になりきっている。「さて、今晩はどこへ泊ろうか」などという気分に浸って、アンパンかクリームパンにかぶりつくのだ。ボール遊びをしている子どもが受け損なって、ボールがころころと足元に転がってきた。それを拾い、「ほらよ」と声をかけて投げ返してやる……なんてところまで想像して。

何かと日常で思い屈する時、ルーティンを避け、少しだけいつもと違うことをする。この場合は「わびしさごっこ」。こんなこと若いうちはしようとも思わないし、やっても似合いません。「わびしさ」は「侘び・寂び」にも通じる。いい感じで「わびしさ」の似合う歳になってきたなあ、と少し無理やりに落ちをつけておきます。

御成門から愛宕山へ

年に数回、私のガイドで都内を散歩する「オカタケさんぽ」はもう三十回ぐらいになるのか。毎回、有志十名前後が参加する。ほとんどが常連で岡崎ファミリーを形成している。メンバー数名と別個にお酒を飲んだりもする。

五月下旬の会は「愛宕山に登る」。落語「愛宕山」は京都の山。こちらは東京都港区愛宕にある。二十三区内では最高峰(標高26メートル)の天然の「山」である。山頂に愛宕神社、それにNHK放送博物館がある。今回はこの二つがメイン。集合は都営三田線御成門[おなりもん]駅。参加者に聞いたがみな「いや、降りるのは初めて」という。この一帯、旧町名は広く「芝」。徳川家の菩提寺・増上寺を中心に発展した町だ。将軍が参詣するのにもっぱら使った裏門があったことから「御成門」の名がついた。現在、この門はなく名のみ残ったのである。

ずいぶん詳しいと思われるかもしれないが、いや、ガイドするために学習したのだ。駅からすぐ近くの「二天門」を見学。徳川家の霊廟があった地で、現在は東京プリンスホテルが建つ。霊廟は太平洋戦争で焼失したが、門は焼け残ったのである。改修されてはいるものの、屋根の瓦は三百年前のものだという。

日比谷通りを北上、芝郵便局の前で足を止める。レリーフが装飾された赤ポストには「開局100周年記念」の文字が躍る。開局は明治24(1891)年だから、今年は134周年だ。コンクリートとガラス窓の建築は吉田鉄郎の設計による。吉田は旧逓信省にいて、全国の郵便局を手がけた。東京中央、京都中央、大阪中央はいずれも吉田の手による。タウトが来日し、桂離宮を訪れた際、ガイドを務めたのも吉田……てなことを、さも昔から知っていたように参加者に説明しながら歩を進める。

続いて西新橋三丁目の東京慈恵会医科大学病院へ。多くの政治家、芸能人(いかりや長介など)がここに入院し、ニュースなどでその名を聞く。この入口脇に黒い碑がある。同病院の前身は「有志共立東京病院」で、明治15(1882)年に開院。初代院長・高木兼寛は、森鷗外との「麦飯論争」で知られる。

日露戦争では陸軍兵士2万7000人以上が脚気[かっけ]で死亡した。ビタミン不足によるものだ。高木はこれを補うため麦飯を主食とすることを訴えたが、鷗外は白米の優位を主張し対立。これを「麦飯論争」という。歴史は高木が正しいことを証明した。どうです、勉強になるでしょう。このあたり、江戸から明治へ歴史旅行をする趣きあり。

慈恵医大病院からはもう目と鼻の先、江戸城の南に当たる愛宕山が待ち構えている。通りの名も愛宕通り。

江戸初期には桜田山と呼ばれていたのが、家康の命で愛宕神社が創建され、以来愛宕山と呼ばれる。江戸を守る信仰の地となり、とくに防火にご利益があるとされた。26メートルはビルに囲まれた現代ではたいした高さに思われないが、ビルでいえば八階か九階に匹敵し、江戸時代は抜群の眺望を持つ名所だった。『鉄道唱歌』にも「汽笛一声新橋を はや我汽車は離れたり 愛宕の山に入り残る 月を旅路の友として」と、一番で歌われる。すぐに目に入る場所だった。

愛宕山に登る石段は男坂と女坂がある。男坂は直登の八十六段で、一段が高く、途中まで進んで振り返ると目がくらむ。かなりのけわしさ。その脇にややゆるやかに女坂が作られている。しかし、ここはなんとしても男坂を選ぶべきなのは「出世階段」と呼ばれる有名なエピソードの舞台になっているから。

講談になった〝寛永三馬術の名人〟の一人、曲垣平九郎[まがき・へいくろう]がそれで、将軍家光が増上寺参拝の帰りにここの前を通った際、山上に咲く梅を見た。誰か馬で石段を上がり取ってこいと命じ、みごと御前でそれを果たしたのが、讃岐丸亀藩の平九郎だった。あっぱれ馬術の名人として出世した。「出世階段」の由来の一席である。

その由緒は男坂下に説明板が置かれている。「オカタケさんぽ」の際中に、外国人観光客が数名、石段の下に立っていたので、下手な英語で「出世階段」のことを解説すると、どうやら通じたようで「オー、ジャパニーズサムライ、グッドジョブ」なんて言っている。山頂の愛宕神社に参拝し、NHK放送博物館(なんと入館無料)を見学してメインコースは終了。

これほどの名所、景勝地であり、参加者はいずれも東京在住なのに、愛宕山は初めてという人が十名中八名いたのは意外だった。おすすめスポットとしてあえて紹介してみました。

高円寺西部古書会館の即売会

あまり知られていないが、東京の古書組合が日頃は業者同士の交換会を開く会場を使って、週末(場所によって回数が違う)に一般客向けの古書即売会を開催している。駿河台下の東京古書会館、五反田の南部古書会館、高円寺の西部古書会館の三ヵ所。五十代前半くらいまでは、私も元気があったのでこれらすべてを巡っていた。しかし、近年とみにモチベーションが下がり、中央線沿線族として西部のみとなった。

しかし、今の私にはこれで十分。毎回、力を入れて棚と対峙し、たいてい十冊以上は腕に抱えることになる。並の町の古本屋の二、三軒分の量は出るし、業者側からすると一種の在庫処分の意味合いもあって、思い切って値を下げてくる。ガレージとして使われる土間はおおむね百円の本が中心。館内は少しレベルアップするが、それでも百五十~三百円の価格帯が多く、この範囲で財布が軽くても十分に遊べるのだ。

小一時間ほど、じっくり棚の列を回遊していく。これまでの古書の知識を動員し、所持未所持を判断し、値段のゲーム(高い安い)の波を乗り越えていく。すさまじい集中力を発揮する一方、どこかで自分を遊ばせ放心しているところもあり、とにかく時間があっというまに過ぎていく。少し大げさに言えば、ああ、ここにいまこうしている自分こそが本当の自分なのだと思うこともある。

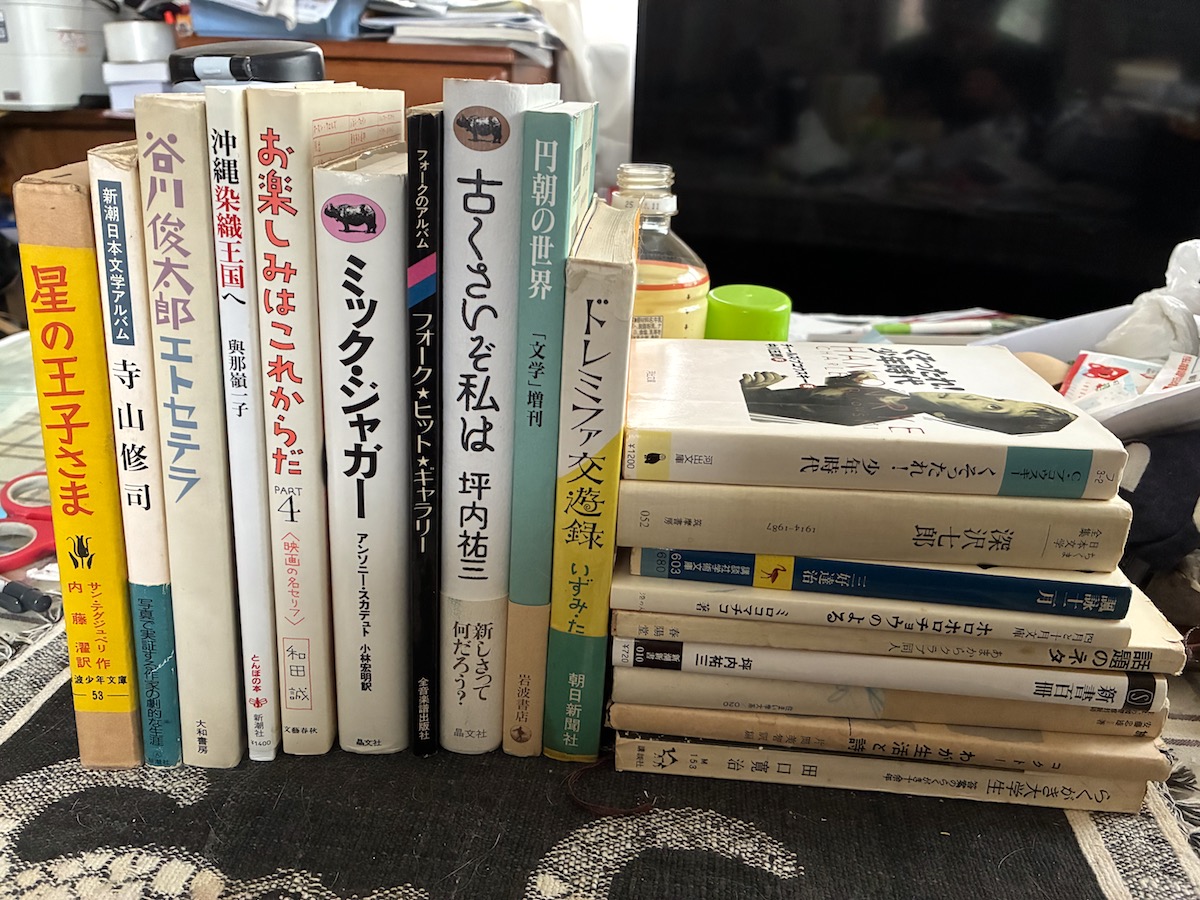

六月十四日の古書即売会で買った本を開陳する。細かな書誌データは省略しますよ。十九冊買って総計が二千九百円。すべて百円から三百円のあいだで一冊平均百五十円ということになります。

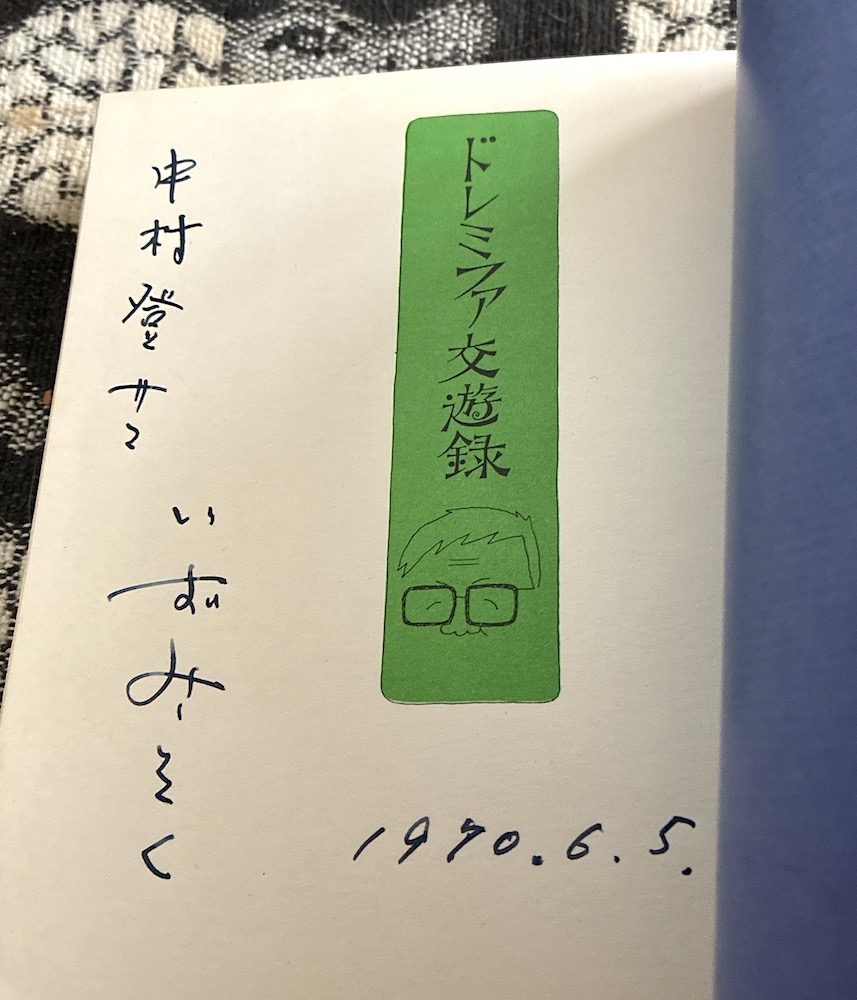

・いずみたく『ドレミファ交遊録』は和田誠装幀、サイン入りだった。宛名の中村登は松竹の名監督。いずみたくは、中村と何本か組んで音楽を担当しております。

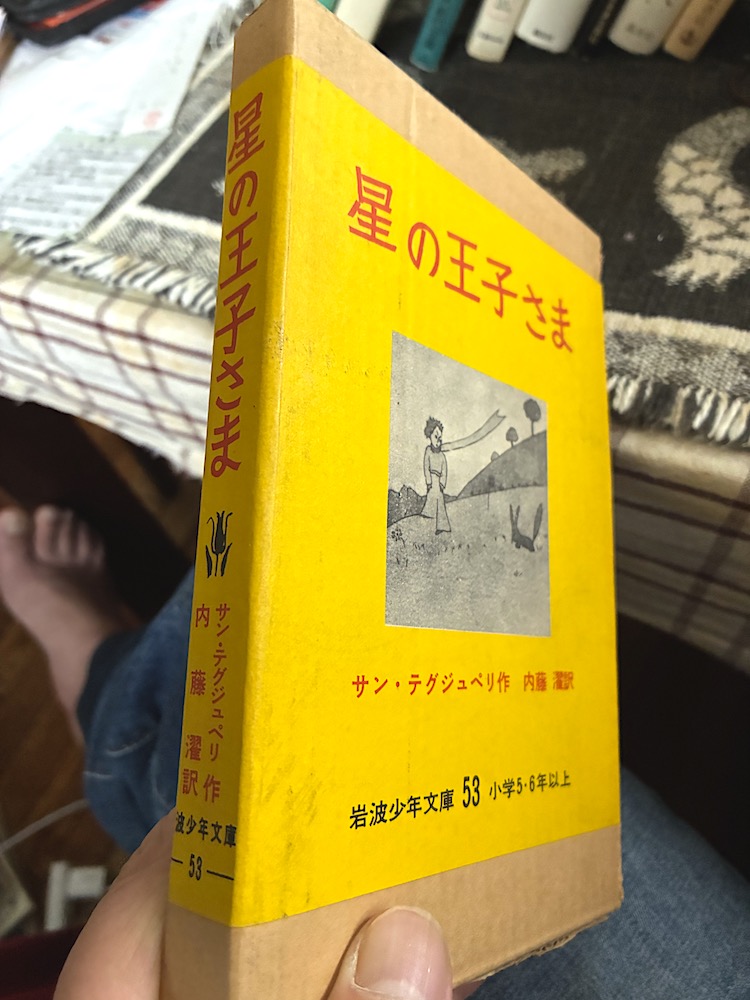

・『星の王子さま』は箱入りだった時代の岩波少年文庫。六十年以上経っているのに状態が「いいですね」と帳場にいた顔見知りの古本屋さんが言ってくれた。えへん。

・新潮日本文学アルバム『寺山修司』は人気の巻。転売用です。

・『エトセテラ』谷川俊太郎は詩以外にもエッセイその他バラエティに富んだ編集。これも装幀は和田誠。

・與那嶺一子『沖縄染織王国へ』はカラー写真がたくさん使われた新潮社〈とんぼの本〉。

・アンソニー・スカデュト『ミック・ジャガー』は晶文社の音楽本。かっこいい。

・『フォーク・ヒット・ギャラリー』は刊行年はわからぬが、おそらく1970年代初頭のフォーク楽譜集。だいたい収録される曲は決まっているが(「心もよう」「神田川」「結婚しようよ」)、本書は加川良「靴ひもむすんで」、とみたいちろう「12時過ぎのシンデレラ」とマイナー曲も拾っていて「これはこれは」と思ったわけです。

あとは駆け足で。

・坪内祐三『古くさいぞ私は』『新書百冊』

・C・ブコウスキー『くそったれ! 少年時代』

・ちくま日本文学全集『深沢七郎』

・三好達治『諷詠十二月』

・ミロコマチコ『ホロホロチョウのよる』

・あまからクラブ同人『話題のネタ』

・田口寛治『らくがき大学生』

・安藤忠雄『旅』

・コクトー『わが生活と詩』

・「文学」増刊『円朝の世界』

いやあ、これだけ買うと満腹、満腹。それでも昼飯は食べますがね。

タイトル、本文イラスト、写真=筆者

おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。