モースの悲哀を愛す

ケーブルテレビの契約で、視聴できるチャンネルの中にCS「ミステリーチャンネル」があり、内外のミステリードラマを二十四時間放映している。なにしろ三百六十五日、二十四時間の放送だから番組編成は大変で、どうしてもシリーズものを何度も繰り返し再放送するのもいたしかたない。「コロンボ」「ミス・マープル」「ポアロ」などは、レコードなら溝が擦り切れるぐらい、何度も登場となり、正直食傷気味でもある。

イギリス発のコリン・デクスター原作『主任警部モース』は三十三話あり、スピンオフの『ルイス警部』シリーズもあるから、なんだか年がら年中放送されている印象だ。私はもう一つのスピンオフ作品『刑事モース~オックスフォード事件簿~』シリーズを熱心に見ていて、こちらは警部モースの若き日を描き、よくできていた。そこで御本家の『主任警部モース』も見るようになったが、こちらも出色の出来で、本国以外でも高い人気を得ている。原作も何作か読んだ。

ここではドラマ版にしぼって話をするが、まず主人公のモース。オックスフォード市キドリントンのテムズ・ヴァレー署に勤務する老練のやり手警部。傲岸、独善、相棒のルイス刑事をつねに有無を言わせずこき使う。一方でクロスワードパズルとクラシック音楽を好む教養人(シェイクスピアやゲーテなどを引用する)。オックスフォード大で文学を学び、中退後に軍へ入隊、除隊後に警察署へ。独り者、酒好きの女好きでもある。仕事中でもしばしばルイスを伴いパブでビールを飲む(常温だろうか)。

上司とぶつかり合いながら難事件を明晰な頭脳と粘り強い捜査で解決していく。たいてい思いがけない人物が犯人。ときにこの好ましからざる男の悲哀や孤独にも触れることになり、一人、自宅でクラシック音楽を聴きながらソファでスコッチを舐めるシーンが私は好きだ。

というわけで、たいてい事件は管轄の市街で起こるのだが、異色は第二十話の「約束の地」。かつてモースが使っていた密告者マークの証言がどうしても必要になり、十年前、マークが逃亡するかたちで移住したオーストラリアへ飛ぶ。もちろん家族との約束があるルイスをお供に。だが管轄外で、何もかもやりにくい。地元警察でも酪農業者だと騙って情報を引き出そうとする。

密告者マークは妻子を連れオーストラリアの田舎町で名を変えて住み、芝刈り機の修理屋に収まっている。妻・アンは気が強く美しい女性で、昔を知るモースの出現を歓迎せず、不在の夫マークの居場所も教えない。いわば見知らぬ土地の小さな町での八方ふさがりの捜査は一向に進展せず、モースをいら立たせるのだった。

私が感心したのは、そうしたプロットではなく、何気ない細部のシーンにあった。マークが営む修理工場を訪ねると、ドアは閉ざされ修理を待つ機械は放置されていた。そこへ一台のピックアップトラック(荷台に犬)がやってきた。マークに修理を頼むはずだが不在と知るとあっさりあきらめ、「マークを待っていたら芝が枯れてしまう。これで客を一人失ったと伝えてくれ」と言って去る。

ささいなスケッチだが、マークという人物と客の関係性がみごとに表されている。犬の扱いも含めユーモアもある。本筋とは関係ない細部に遊び心と力を注ぐのがいい脚本なんです。

脚本は「モース」シリーズを何本も書いているジュリアン・ミッチェル。日本の二時間ものの刑事ドラマには、なぜかこうした印象深いエピソードが少ない。すべて事件解決に奉仕するためだけに、「そういえば公園で親子らしい姿を見かけた」などとしらじらしいセリフを吐いたりする。あちらとこちらでは脚本料のケタが違うのかな。

マークの居所を知っていそうな長男デーブを探して、軽飛行機で遠く離れた農場へ向かうモース。競馬狂いの父親といさかいばかりの母親の元を逃げ出す形でデーブは農場で働いている。訪ねると、ちょうど羊の毛を刈る繁忙期だったが、「話がある」と連れ出す。大きな木の下で、立ったまま会話する二人。デーブは長髪で二十歳前後だろうか、腕に刺青を入れている、いまどきの若者だ。モースは子どもだった彼を知っている。

イギリスの記憶もあるはずで、オーストラリアの辺境の地で、何もない(emptyとたしか発言)場所で退屈しないかと聞く。それに対するデーブの答えがいい。「そこが気に入ってる」と。さらに「耳を澄ますと心臓の鼓動が聞こえる」というのだ。なんとポエジィな答えか。このあと物語は思いがけない展開を見せる。モースは証言者を死なせ、誘拐事件にまでかかわることになり、犯人はモースの目の前で射殺される。やりそこなったと深い後悔をおぼえ、力を落とすモースが、デーブに詫びるように「来るんじゃなかった」と弱音を吐く。しかしデーブは慰めるように告げる。

「真実が見つかれば新しいスタートが切れる」

オドロキ、オドロキ。この何を考えているかわからないような若者が、司祭のような警句を吐くのだ。モースもこれで救われる。老人ではなく、若者というのがいい。彼は若年にして、すでにさまざまな経験をして、しかも母や幼いきょうだいを愛していることが分かる。洒落た幕切れに、思わずうなってしまったのだった。

なお、今回この原稿を書くため、初めて『主任警部モース』について検索し、知ったのは、原作者のコリン・デクスターが全三十三話中、三十話にカメオ出演(原作者や監督などが本編中に顔を出す。ヒッチコックや松本清張など)していること。モース役のジョン・ソウが2002年に六十歳で亡くなっていたことだ。

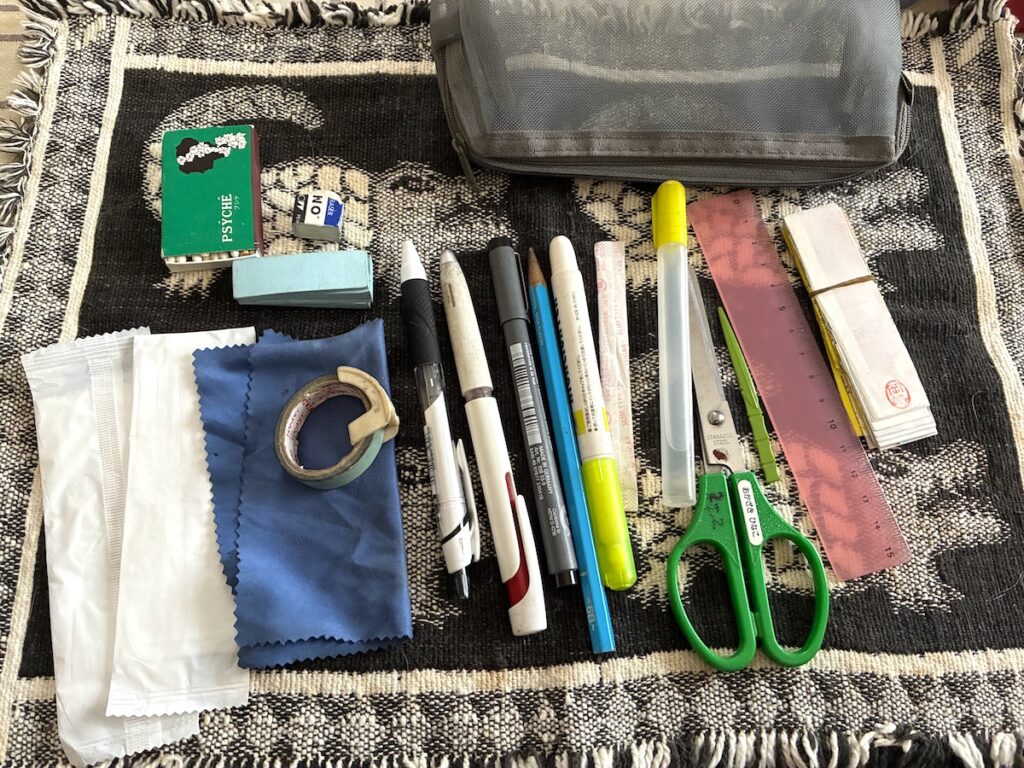

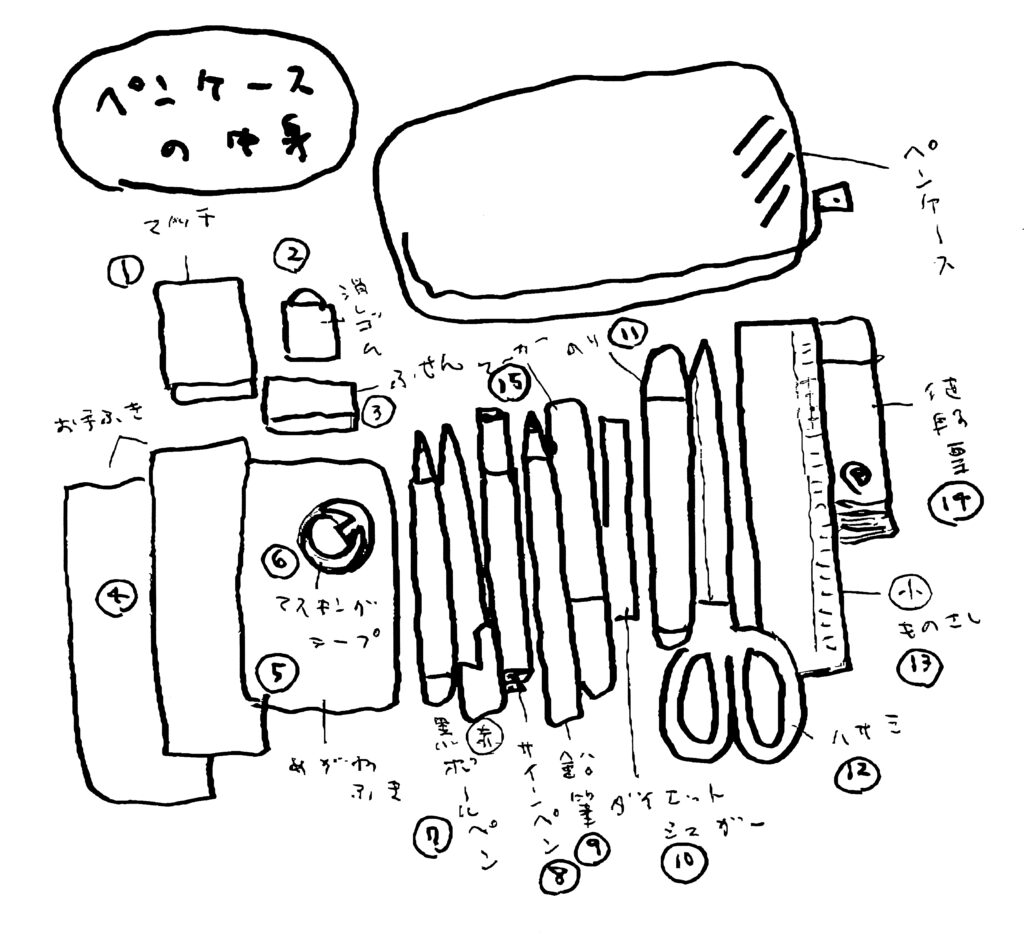

ペンケースの中身

私がときどき、学生の頃のしっぽをいまだにぶら下げていると思うのは、たとえば、鞄の中にいつもペンケースを入れ持ち歩いていることだ。しかもその容量が半端でなく大きい。人と話していて、説明するとき、私はよくメモ用紙を出して書くことが多い。その際、鞄の中からペンケースを取り出すのだが、たいてい驚かれる。なんだか、いろんなものをたくさん持っているな、という驚きだ。

通常はペンケースそのものさえ、持ち歩かない人が多い。ボールペンさえ持っていない。筆記はスマホで済ませるというのが今や大半ではないか。私はどういうわけか、机回りに揃える文房具一式に近いアイテムを常時所持している。多くはふだん必要ないが、たまに「あれがあれば」と思うことはあり、そのためのサポートだ。これは荒川洋治さんのマネで、文房具をたくさん常備しているとどこかで書いていた。

ソフトビニールの大振りのペンケースを、中身を取り出し、写真に撮ってみた。説明するため、それをスケッチし番号と名称を入れておく。

1、マッチ 私はたまにタバコを吸う。喫煙可の喫茶店などで二、三本吸う程度だが、たまにライターを忘れてしまうことがあり、マッチを入れておく。

2、消しゴム これは古本用。私は数ヵ所で、貸し棚の古本販売をしている。仕入れ用に古本屋や古本市で買った本の後ろ見返しに鉛筆で書かれた値段はこれで消す。14の値段票をその場で挟み、借りている棚へ補充するのはよくやることだ。

3、付箋 これは「本」を職業、さらに趣味としている者の必需で説明不要だろう。

4、お手拭き ファミレスやファストフードの店によく置かれているものを、恥ずかしくない程度に少しもらっておく。これは様々な場面で役立ちます。かさばらないし。

5、メガネ拭き これもメガネをかけている者なら必需。かさばらないし。

6、マスキングテープ 用途は多い。必需。

7、ボールペン類 ひんぱんに使う。いちばん出し入れ多し。使うのはほとんど黒だが、ときに赤も。この日は入っていなかったが、たいていシャープペンシルも。

8、サインペン 黒。ボールペンと同じ。

9、鉛筆 4Bくらいの濃いめの鉛筆。これはときどきノートなどにスケッチするからだ。

10、ダイエットシュガー 珈琲を飲むとき、たいていブラックだが、少し甘味を欲しいと思った時に使用。

11、のり スティックタイプではなく、細身の液体のり。スケジュール帳に名刺や小さな新聞記事その他を貼り付ける。

12、ハサミ ハサミを持ち歩いている人は少ない。このまま航空機には乗れません。出番は少ないが役立つ時があり、出してみせると「なんでハサミなんか持ち歩いているんですか」と言われる。それが快感。

13、ちいさな定規 これも常備すれば意外に役立ちます。

14、値段票 2のところで説明済み。

15、カラーマーカー 本に使うのは厳禁だと思っている。スケジュール帳に書きこむ項目で「これは忘れてはならぬ」と思ったところに引く。何か文句ありますか?

転ばぬ先の杖として、以上のものを持ち歩く。たいした重量でもなく邪魔だと思ったこともない。ただし、これまで何度もペンケースごと、どこかへ忘れたりして紛失している。だからたいてい百円ショップで買い集めたものばかり。

だから私が目の前にいたら、いつでも言ってください。

「ここにハサミがあればなあ……」

「ああ、あるよ。どうぞ」

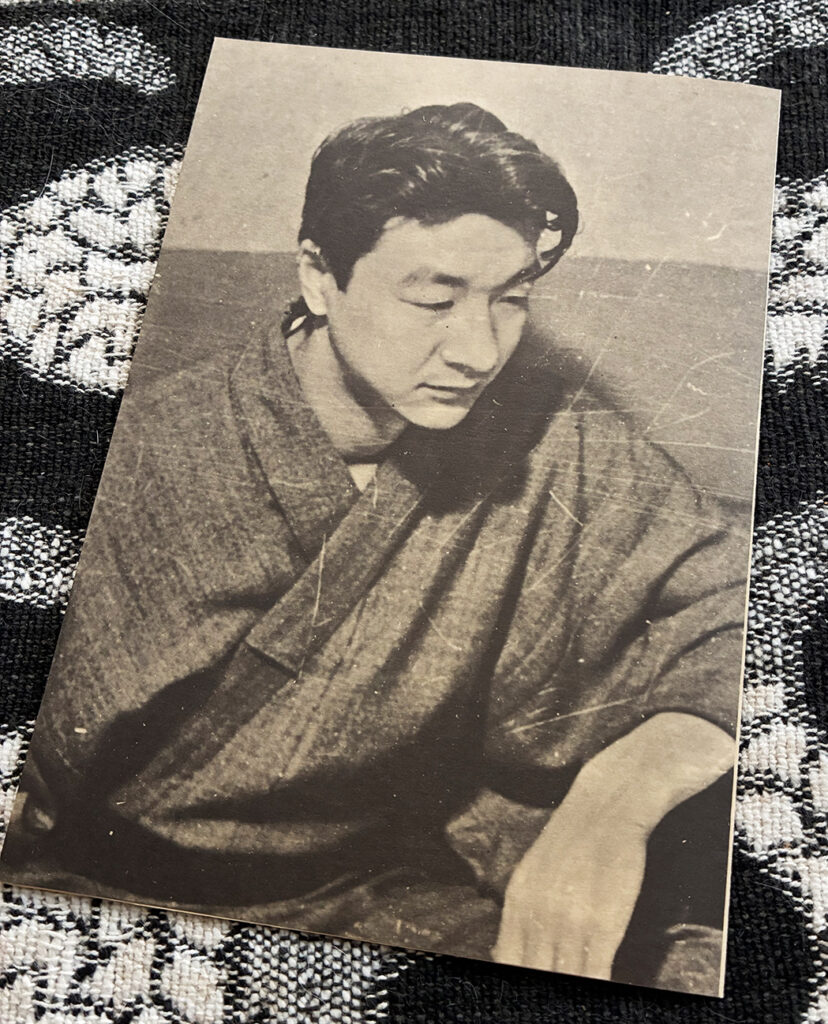

黒田三郎という詩人

モース役の俳優ジョン・ソウが六十歳で亡くなったと知り、私もいつまで生きるかわからない。書こうと思ったことは多少軽率にでも書き留めておこうと思う。

黒田三郎(1919~1980年)という詩人がいた。大方には知られていないかも。ただ、赤い鳥が歌ってスタンダードとなった「紙風船」の元の詩は黒田作である。そう言えば「ああ」となるか。歌にするためけっこう手が入っているので、ここは原詩を。

落ちて来たら

今度は

もっと高く

もっともっと高く

何度でも

打ち上げよう

美しい

願いごとのように

『もっと高く』(思潮社・1964年)という詩集に収録。平易な言葉遣いと話法であることが黒田三郎の特徴。鮎川信夫、田村隆一、北村太郎などと『荒地』という戦後詩をリードするグループに属したが、むしろ作風は谷川俊太郎、茨木のり子、吉野弘などが所属した『櫂』に近いかもしれない。現代詩がなぜあれほど高踏的で難解になったかは、別の考察が必要としても、黒田三郎は普通のリテラシーで読める。ありがたい詩人だ。

しかし、心和ませるメルヘンのような「紙風船」も、1960年代に作られたと知れば多少印象は変わる。言うまでもなく安保闘争の時代で、学生を中心に、市民が国家への異議申し立てを集会やデモなどで示した。「紙風船」もそのことを念頭に置けば、別の意味を持ってくるだろう。もちろん、難しいことを考えず、美しい詩として読めばそれで十分。

黒田三郎の履歴を見ると、旧制七高を卒業後、東京帝国大学へ入学し、戦争のため繰り上げ卒業という学歴。徴兵検査を受け外地へ行くが農園管理の仕事で戦闘に加わらず帰還する。戦後は日本放送協会(NHK)に入社、のち放送文化研究所に勤務と、それだけを見れば輝かしい幸運な人生に見える。しかし細かに見ると、こんなつらい人生ありゃしませんと嘆きたくなる茨の道だった。

まずは病歴。当時は不治の病であった肺結核に罹患し、手術、入院を繰り返した。糖尿病、胃潰瘍にも悩まされた。飲酒も止まず、しかも酒乱で数々の戦歴を残す。酔っぱらって交通事故に巻き込まれ入院、これに懲りずまた飲酒でケガをする。結核で入院中は妻が働き、その妻が結核にかかってしまうこともあった。さんざんである。戦争で青春期を奪われ、敗戦後の混乱で生きていくのが精いっぱいという人は、ほかにも大勢いただろう。

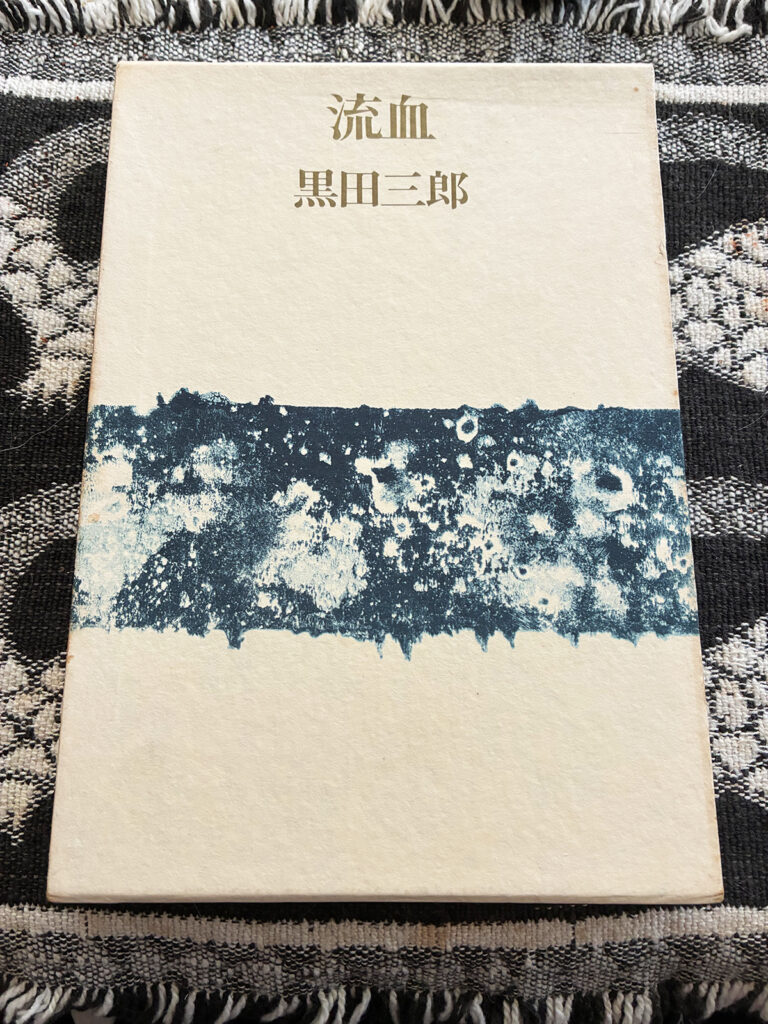

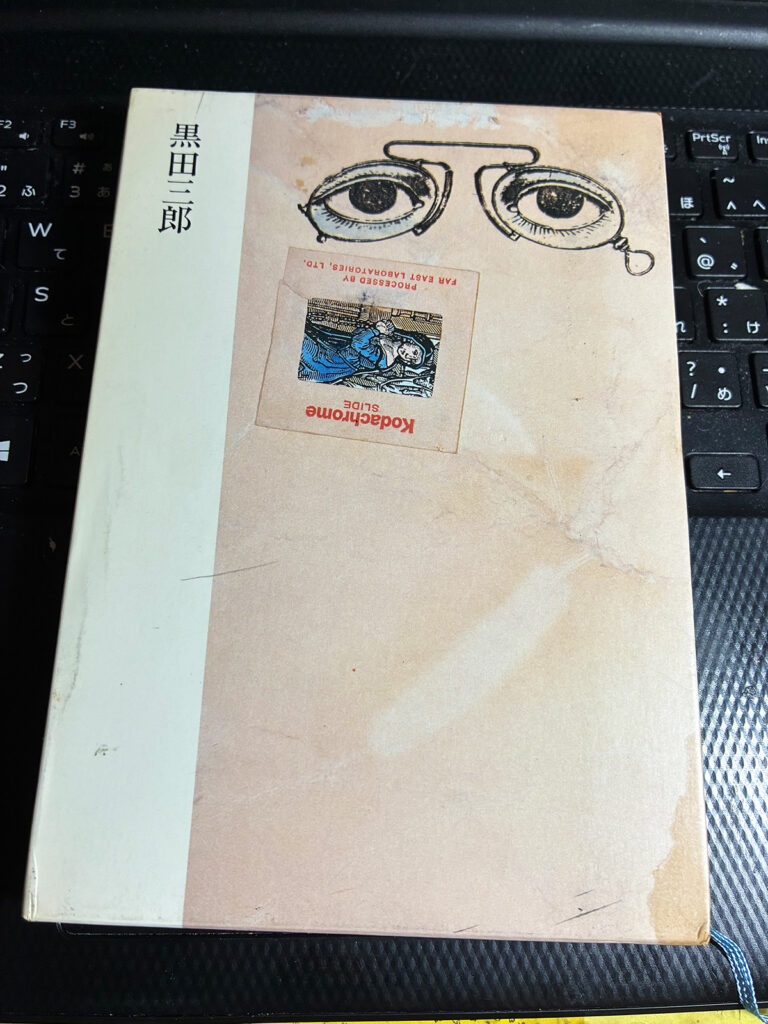

「やがて/黒田三郎『という』/飲んだくれがいて/死んだ『ということである』/というふうに/そんなふうに/僕らの日々は/過ぎつつある」は、最後の詩集となった『流血』所収の表題作。自嘲と韜晦は黒田作品の主要な味付けである。

通勤もつらかったようだ。先述のごとく、妻が入院中は娘の面倒を見ながら会社へ通った。この小さな娘ユリとの生活を描いた詩集『小さなユリと』(昭森社・1960年)は名作で、ほれ込んだ一人出版社の夏葉社が復刻した。

『黒田三郎』(中央公論社)は、飯島耕一が詩を選び解説をしている。飯島は黒田の中で『ひとりの女』と『小さなユリと』をピークとし、選集である本書にも全十二編を漏らさず収録した。「月給取り奴」を摘んで紹介する。

僕はこの道のしずかさにたえる/小さなユリを幼稚園へ送った帰り/きょうも遅れて勤めに行く道/働きに行く者は皆とっくに行ってしまったあとの/ひっそりとしずかな住宅地の/薄紫のあじさいの咲いている道

あさっては妻が療養所へ行く日/小心で無能な月給取りの僕は/その妻をひとり家に残し/小さなユリを幼稚園へ送り/それからきょうも遅れて勤めに行く

バス道路へ出る角で/僕は言ってやる/『ぐずで能なしの月給取り奴!』/呟くことで/ひそかに僕は自分自身にたえる/きょうも遅れて勤めに行く自分自身にたえる

このやるせなさと切なさ、夢や希望は潰えた中年男の心情は誰だってわかるはず。詩は何かと問われて、田村隆一は「励ましだ」と答えたことがあった。この情けない詩から受けるのは、ふしぎなことに「励まし」である。誰もが置かれた立場は違えど、やはり徒労に耐える日々を経験している。そんな時、『小さなユリへ』は、威勢のいい言葉は出てこないがゆえに読者を深く慰安するのだ。それが文学の役目でもあろう。

タイトル、本文イラスト、写真=筆者

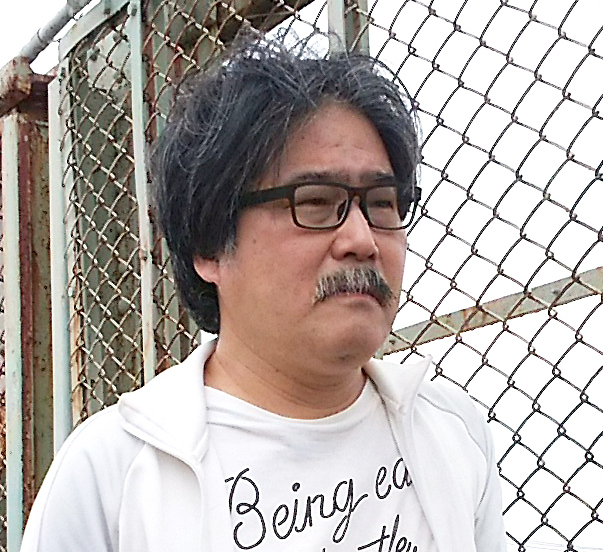

おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。