第3回 本を通してサメの真実を伝えたい!

「僕は面白いと思ったんですけどねー。サメの本、企画会議でとおりませんでした」

私が企画書を渡した編集者は、苦い顔をしてこう言った。またか……。

サメの本を書く!

私がシャークジャーナリストとして独立した2012年、最初に掲げた目標はこれだった。サメを研究していた学生時代。必要以上にメディアでサメが悪者扱いされていることを知った。アメリカのフロリダ自然史博物館が集計している『国際サメ被害目録』によれば、2024年に世界中で起きたサメの事故は47件。そのうち死亡事故はわずか4件であるという。雷に打たれて亡くなる人は年間1000人前後というから、サメによる死亡者数が極めて少ないことが見てとれる。

サメといっても、世界中に560種ほどいて、手のひらサイズから14mほどになる大型のものまで。本当のサメというのは、いわゆるジョーズのような人を食べまくる生き物ではない。サメの冤罪を晴らしたい。その一つの手段としてサメの本を書くことが有効だと考えた。

しかしながら、本を一冊も書いたことのない私には勿論オファーなどない。何人かの編集者へ企画書を渡してみたが、受け入れてくれるところは1社もなかった。とある編集者に聞いたところ、本というのは一日に何百冊も上梓されるものだが、増刷がかかる本(つまり売れる本)というのはその中でもわずか1~2割。10回増刷がかかるのは夢のまた夢なんだそうだ。

さらに、こうも教えてくれた。サメ本を出版する場合、初版部数は概ね3000冊。企画が通らないということは、それを下回る部数しか売れないと出版社側が判断しているから。近年、SNSのフォロワー数の多い人が本を出している光景をよく見るが、それは売れる部数の見込みを立てやすいからだという。例えばフォロワーの5%が確実に購入すると仮定すると、3000部売れるためには6万人以上のフォロワーが必要になる。私には残念ながらそこまでのフォロワーはいなかった。

続けて、彼は言った。そもそも動物をテーマにした本は売れていないという現実があり、企画書云々の前にサメというジャンル自体に手を出したくないのではないか。それにもし、運良くサメ本を出版できたとしても、沼口さんが出した1冊目の本が売れなかったら、二度と本が出せないので気をつけてくださいね。出版業界において売れない著者として認識されますよ。

サメはへんじゃない!

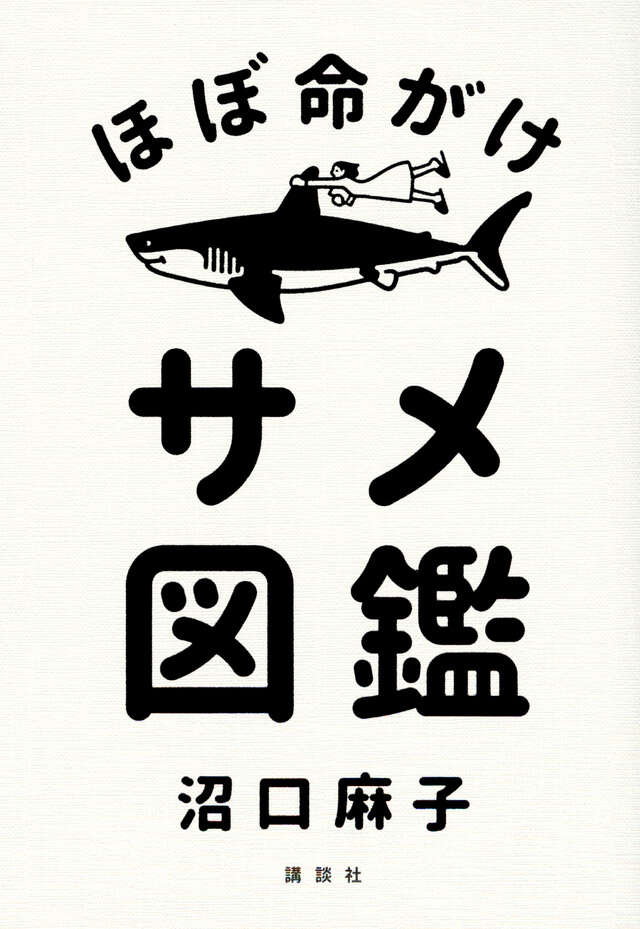

2018年5月10日、私は『ほぼ命がけサメ図鑑』という本を上梓した。ジュンク堂書店池袋本店では私の本を200冊積み上げたタワーができた。2025年現在、夢の10刷となり、動物をテーマにした本としては異例の販売部数となった。黒澤映画並みに五年半もの歳月がかかったが、私は本を書くという目標をどうにか達成したのだった。

持ち込んだ企画書はすべてボツになったのに、どうして本を出すことができたのか。この当時、私は「サメ朝活」というものを定期的に開催していた。通勤前のサラリーマンを集めて、朝7時から店を貸し切り、サメの魅力を伝えていた。今振り返れば、早朝からやるべき内容なのかは疑問だが、当時は「朝活」というものが流行っていたので、都内で開催すれば30人くらいの参加者が集まった。

そこに参加してくれた編集者がいて、面白いじゃない、本にしようと言って、トントン拍子で出版社へ行くことに。護国寺駅直結の歴史がありそうな建物には講談社と書いてあった。そんなこんなで、シャークジャーナリストとして独立した年の12月には出版社が決まった。しかし、それからが長かった。

編集会議では、どんな切り口の本にするかという話し合いが行われた。いろいろな案が飛び交ったが、早川いくをさんの『へんないきもの』を参考にしてみてはという話がでた。その本は確かに面白くて、我が家の本棚にも並んでいる。だが、サメという生き物に対して「へんな」とは何事か。会議が進むにつれ、そんな感情がふつふつと湧き上がってきた。

サメは4億年近く前から地球上に存在し、今ある姿形は進化の賜物。おごり高ぶる人間の、サメに対して失礼すぎる切り口ではないのか。編集会議を何度も何度も重ねたが、ゴールが見えないまま実に4年の歳月が経過した。書きたい本と売れる本は常にイコールではないということを突きつけられつつも、そこは断固として譲らなかった(のちに刊行された『ざんねんないきもの事典』シリーズは大ヒットしたので、今思えば、これは先見の明がある企画だったと思う) 。

さて、『ほぼ命がけサメ図鑑』はどんな内容の本になったのか。サメに詳しい人たちにも勿論読んでもらいたいけれど、サメを誤解しているのはサメに関心が薄い人たち。そんな人にも楽しみながら読んでもらえるように工夫した。

第一章では、映画「ジョーズ」の誤解を解きながら、サメの基礎知識をQ&A形式で解説。

第二章では、一人称の語り口で、私が体験したサメとのエピソードをエッセイ風に紹介。サメについてより詳しく知ってもらいたかったので、サメ図鑑の要素も盛り込んだ。

第三章では、サメ食文化について触れ、誰でも体験できるオススメのサメスポットを紹介した。

本のタイトルだが、当初は『サメのトリセツ』になる予定だった。当時流行っていた西野カナさんの曲のタイトルからとったものだ。本のタイトルを決めるのは編集者の仕事なので、著者の私が決めることはできない。直前になり、編集者から『ほぼ命がけサメ図鑑』というタイトルが提示された。奇を衒うことなく、流行にも乗らない、数十年後も万人が読むことができる本にしたい。だから私はこのタイトルが気に入った(後から気がついたが、この時は『〇〇図鑑』というスタイルの本が売れ筋だったらしく、タイトルに図鑑とつけたのは流行りに乗るためだったのかもしれない) 。

私のサメを知ってもらいたいという気持ちが爆発したデビュー作は384ページの大作になった。重すぎて旅行のお供にできなかったとのレビューがあるくらい、確かに分厚くてずっしりしている。でもできれば電子書籍ではなく、紙媒体で購入することをオススメしたい。本のカバーにぜひ触れて欲しいのだ。凹凸のあるサメ肌をイメージした紙を使用している。また、折り込みページもあるので、手にとってみないとわからない良さもある。

ファンの方から『ほぼ命がけサメ図鑑』にかんするいろいろな目撃情報をもらう。どこどこ書店で平積みされていたとか、秀逸なポップがついていたとか。先日は山手線の車内で『ほぼ命がけサメ図鑑』を一心不乱に読んでいる女性を見かけたとの報告もあった。嬉しい。これからも拙著の目撃情報をお待ち申し上げます。

「初めまして。小学5年生の息子がサメ好きで、沼口さんの『ほぼ命がけサメ図鑑』を愛読しています。来月開催されるイベントに参加希望です!」

今日も嬉しいDMが届いた。本を読んでサメのことをもっともっと好きになってくれますように。

来月10月には千葉県館山市でサメを解剖するイベントを開催する。決してサメをトレンドにしたいわけではない。サメという生き物に興味を持った人が、いつでも誰でも正しく学べる場作りを続けたい。日本国民全員のシャーキビリティ向上を。

今日も今日とてサメ日和。よろシャーク。

「サメサメ会議2025」の詳細と参加申し込みはこちら

https://www.symphonie.online/samesame2025/

ぬまぐち・あさこ 1980年生まれ。東海大学海洋学部を卒業後、

バックナンバー