第76回 清張さん、そのヨウザワメクラチビゴミムシは……(下)

前回の記事はこちら「清張さん、そのヨウザワメクラチビゴミムシは……(上)」

推理小説の名手・松本清張の短編集『死の枝』。どの話も面白過ぎるほど面白いが、「東京周辺では高尾山にしかいない」とされるヨウザワメクラチビゴミムシがアリバイ崩しに使われる一編については、昆虫学者として看過できないものがあり……その理由とは?

まず、ヨウザワメクラチビゴミムシは高尾山固有の昆虫ではない。東京都、神奈川県、埼玉県のそれぞれ西部の地下空隙に、この手の地下性昆虫としては異例なほど広域に分布するのだ。第一、名前の「ヨウザワ」というのは、あきる野市の山中にあるこの昆虫が最初に発見された場所・養沢鍾乳洞に由来する。同じ東京でも高尾山は八王子市なので、市町村すら違う。そして、本種を含むメクラチビゴミムシの仲間は地下性昆虫であるため、まず地表に出てくることは考えにくく、ましてや地表に置いたカメラの周りに複数匹が集まるなど絶対にあり得ない(ただでさえ生息密度の低い肉食昆虫だ)。

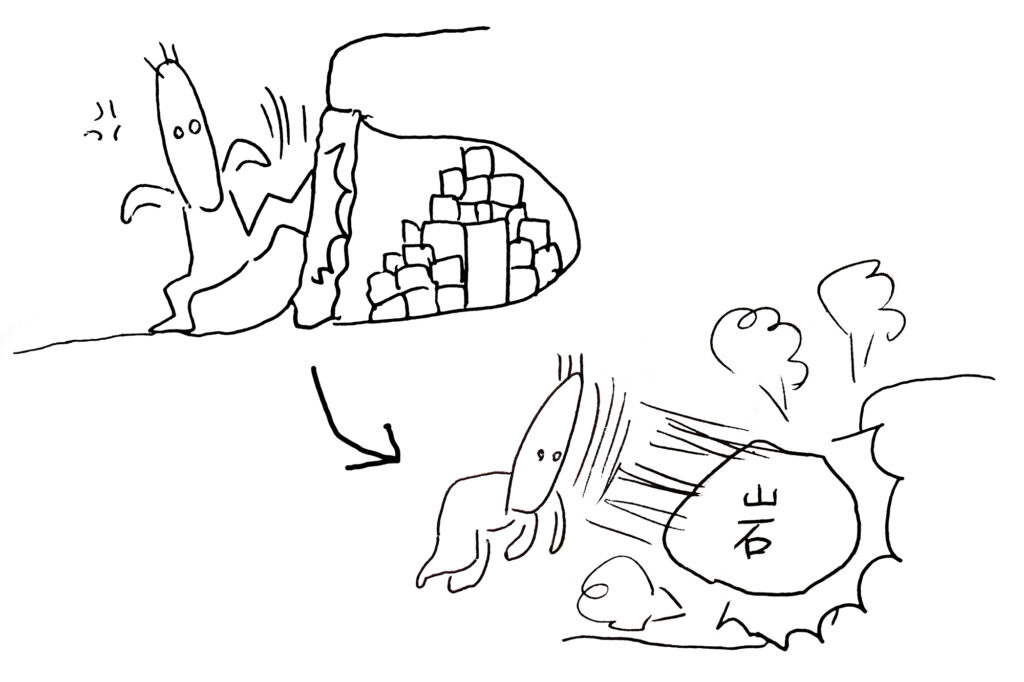

虫マニアがこうした地下性昆虫を採るために、毎回どれほど大変な労力を強いられているか分かっているのか。山間部の崖地に深さ1メートル近い横穴を掘り、その最奥部に釣り餌用のサナギ粉やら酒粕やらを混ぜた、クッサイにおい袋を仕込んだ罠を設置し、虫が住み着きやすい石組みを罠の周囲に丹念に構築しつつ穴を埋め戻し、一ヵ月後くらいにまたそれを掘り返しに行くくらいのことはする。それでいて、目当ての虫がからくも一匹でもかかっていれば僥倖だ。そんな地下性昆虫を、地表まで何匹もおびき寄せるとは、よほどこのカメラが臭かったとしか思えない。

場所の吟味には相当な熟練を要する

地質により恐ろしく時間がかかる

掘る以上に時間がかかる作業

大抵は石同士の隙間に虫がいる

よせばいいものを、なぜ松本清張はわざわざヨウザワメクラチビゴミムシなどという扱いにくい虫を事件の手掛かりに選んで(そして結果、約束された大失態を犯して)しまったのだろうか。身辺にいた、ちょっと人より虫に詳しいつもりの蘊蓄垂れから、不正確な情報を摑まされたとしか思えない。そうならば、ただただ不憫だし、そうでなければ、明白なる事前の取材不備を批判されて然るべきだ。

では、何の虫ならば良かったのだろうか。高尾山という場所は、都市圏近郊にありながら自然が豊かなため、多くの昆虫が生息する事で虫マニアの間では有名だ。ここで最初に見つかった新種も少なからずいる。だが、高尾山「固有」の昆虫となると、実のところいそういない。ヨウザワメクラチビゴミムシの親戚筋に、高尾山で最初に見つかったタカオチビゴミムシというのがいるが、これは本州の広域に分布するので使えない。あくまでも、「事件の舞台たる高尾山にしかいない昆虫の残骸が、証拠品に残っていた」という事がストーリーの要なのだ。その高尾山に固有種の昆虫がいないならば、そもそも事件の舞台を高尾山に設定したところから間違いだったことになる。

福井県のとある一ヵ所の谷筋でしか見つかっていないマスゾウメクラとか、箱根山塊でしか見つかっていないハコネメクラとか、もっと分布が狭くてしかも生息地に崖地を伴うメクラチビゴミムシは、他にいくらでもいる(それでも、地表に置いたカメラに寄ってくるなんてストーリーはなしだが)。せめて事件現場は余所にするべきだったんじゃないですかね、清張さん。

前述の採集法は、一匹でも何か虫が罠に寄ってきていれば勝ちと思ってよい

【参考】原有助. (2015). 地下浅層性昆虫の採集方法: 生体採集用トラップと掘り出し採集の併用. 昆虫と自然50(7), 14-18.

こまつ・たかし 1982年神奈川県生まれ。九州大学熱帯農学研究センターを経て、現在はフリーの昆虫学者として活動。『怪虫ざんまい―昆虫学者は今日も挙動不審』『昆虫学者はやめられない─裏山の奇人、徘徊の記』(ともに新潮社)など、著作多数。

バックナンバー