第23回 タンポポ戦争の勝者は?

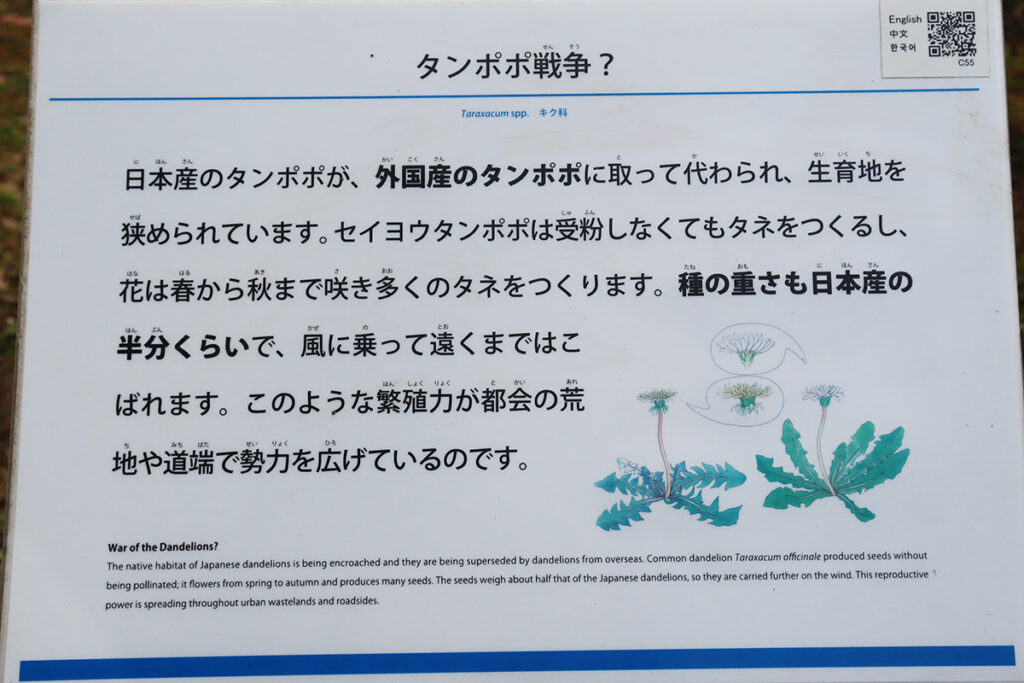

春になり、黄色いタンポポ(蒲公英)の花が目立つ季節になりました。天気が良い日に筑波実験植物園に行ったら、カントウタンポポの近くに、タンポポ戦争の説明がありました。日本在来タンポポが外来タンポポに取って代わられているというのです。

私は、農水省の研究所にいたころ「外来植物のリスク評価と蔓延防止策」という、国の大型研究のリーダーをしていたことがあり、仲間の一人だった植物生態学者の芝池博幸さんが外来タンポポについて遺伝子レベルで詳しく研究されました。

日本在来種のタンポポと外来種のセイヨウタンポポの見分け方は簡単で、花の下部の外総苞片[がいそうほうへん]という部分が下方に曲がっているのがセイヨウタンポポ、花にくっついているのが日本タンポポとされていました。

(筑波実験植物園で)

花の付け根の部分(総苞外片)が花にくっついている

総苞外片が下方に折れ曲がっている

見分け方が簡単なので、1970年ころから環境省が身近なタンポポ調査として全国の小中学生に呼びかけ、タンポポの花をはがきに貼って送ってもらうという取り組みを実施し、全国から花が集まりました。

その結果、外総苞片の曲がり方がどちらともつかない雑種が多数存在することが判明、セイヨウタンポポとされるものの六〇~八〇%が雑種であることが分かりました。全国の小中学生、研究者、とくに新潟大学の森田竜義先生や芝池さんたちの研究の成果です。日本人ってすごいと思いますね。

さらにすごいのは神戸市立大沢[おおぞう]中学校の1996年の報告で、農村の道端や田の畦道では在来種が多く、市街地ではセイヨウタンポポが多いこと、市街地でセイヨウタンポポが増えるのは人間による環境変化が起こす「代理戦争」の結果であるとの報告です。日本学生科学賞を受賞しています。平賀英児先生のご指導による緻密な調査は素晴らしいのひとことです。

その後、大学の研究者によってこの結果が実証されています。筑波実験植物園の説明は外来種から環境を守ろうという啓蒙の意味ではいいのですが、日本在来種も負けていないという研究成果も加えて欲しいと思います。

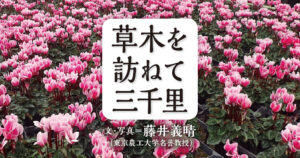

日本在来種にはシロバナのタンポポもあり、西日本ではシロバナが優占している地域もあるようです。

西日本に多い。九州や四国ではこれが優占していてタンポポは白いと思われているようです

北原白秋は、

廃れたる園に踏み入りたんぽぽの白きを踏めば春たけにける

と詠んでいます。白秋の住んでいた九州北部ではシロバナが普通だったようです。

タンポポの穂の物理的な構造の美しさには感動します。栗木京子さんは、

たんぽぽの穂が守りゐる空間の張りつめたるを吹き崩しけり

と、この構造の美しさをほめたあと、吹き崩す楽しさを歌っています。

俵万智さんは、

たんぽぽの綿毛を吹いて見せてやるいつかおまえも飛んでゆくから

と詠んで、わが子がたくましく育って独立してほしいと願っておられます。

タンポポとよく似ていて間違いやすい花がいくつかあります。ジシバリ、オオジシバリの花はタンポポとよく似ていますが、葉は丸くて切れ込みがないこと、地縛りという漢字で分かるように、地面を縛るように生えることで区別できます。

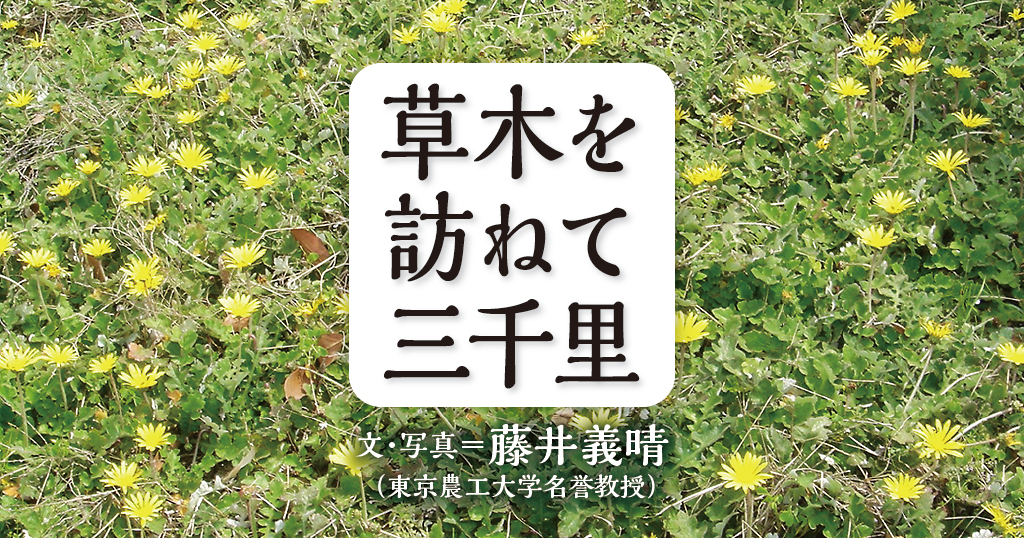

ブタナ(豚菜)はタンポポモドキという別名があるくらいよく似ています。豚の食べる野菜という名前はかわいそうですが、若い葉はお浸しやサラダとして人間も食べることができます。アークトセカも地面を被覆する力が強いので雑草抑制のために植えられることがあります。

北海道に多かったが全国に分布した

和名はワタゲツルハナグルマ(綿毛蔓花車)。

グラウンドカバープランツとして人気があるが、

繁茂しすぎに注意する必要がある

最近の人間の遺伝子の解読で、日本人は、絶滅したネアンデルタール人やデニソワ人の遺伝子も含めたいろいろな人種の遺伝子を受け継いだ雑種であるために、病気に対する耐性や環境に適応できる強さを持っていることが分かってきています。

雑種化して日本の環境になじみ帰化した雑種タンポポも、タンポポに似た植物も、身近にある自然として、そして日本人の古くて新しい仲間として楽しめたらと思います。

人間にはこんな美しい物理空間を作ることはできないと、見るたびに感動する。

この写真を見て、栗木さんと俵さんの歌をもう一度鑑賞してみてください

ふじい・よしはる 1955年兵庫県生まれ。博士(農学)。東京農工大学名誉教授。鯉渕学園農業栄養専門学校教授。2009年、植物のアレロパシー研究で文部科学大臣表彰科学技術賞受賞。『植物たちの静かな戦い』(化学同人)ほか著書多数。

バックナンバー