第59回 しな布をめぐるバトル

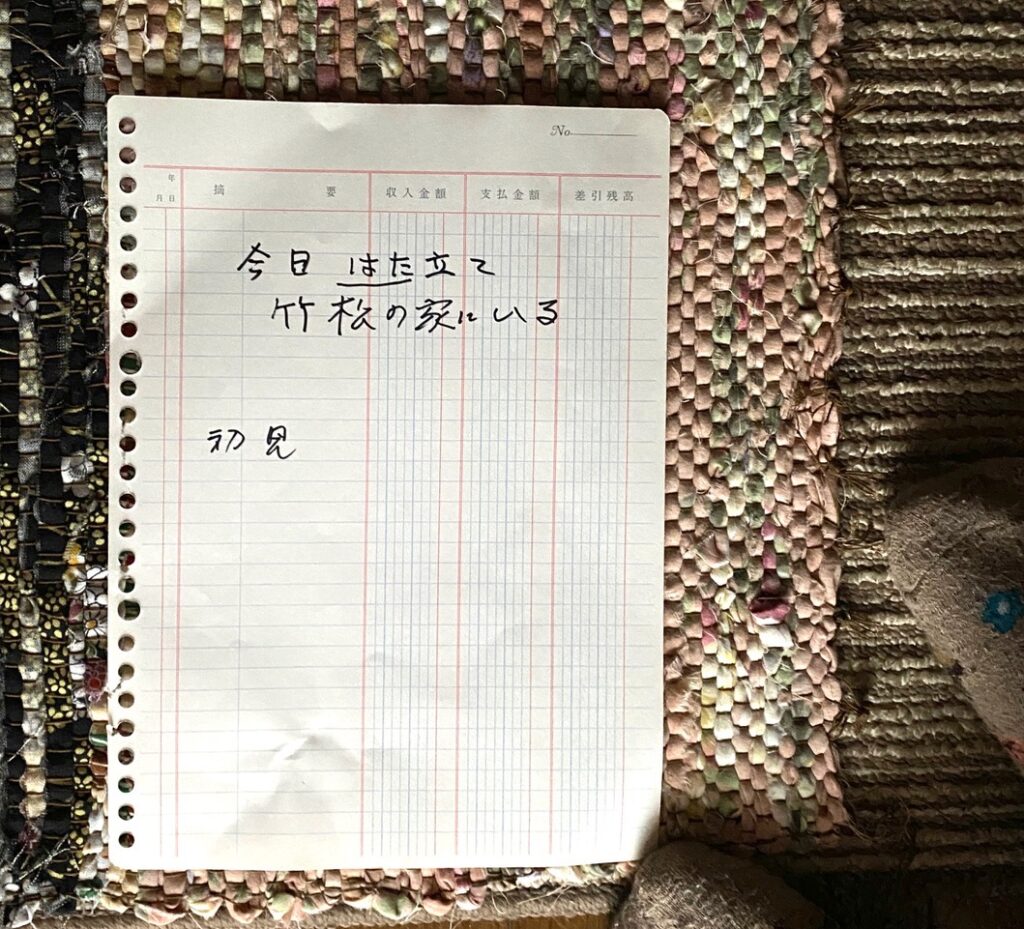

新たな機[はた]を立てた。コツコツと績み続けた樹皮の糸を木の軸に巻いて経糸[たていと]を作り、それを織機に設置することを「機を立てる」という。本来、一年分作り溜めた糸を一度に巻いて、抱えるのが精一杯くらいの太さのバームクーヘン状の経糸を作り、綜絖[そうこう]や筬[おさ]に糸を通し機を立てたら、緯糸[よこいと]を通して一気に織りあげるのが冬だった。一度に巻くことで効率は良いのだが、歪みができやすく、私は面倒でも短く経糸を作っている。ゆえに年に数回、織りあがりの達成感を得られるのだ。糸績みの気分転換にと、母ちゃん(義母)にも手伝ってもらうこともしばしば。

【動画】経糸を巻く前に、糸の絡まりを正していく母ちゃん

私が織っている羽越しな布の一般的なイメージは、生成りの、木の色そのままのキャメル色だろう。しな布を作るということは、年がら年中そのキャメル色を凝視し続けるわけで、さらに機織りシーズンの冬は外の山景色は延々続くモノトーン。ただでさえ気落ちしやすい。せっかくの「ものづくりのおもしろさ」を手放すまい、と私は色気を求めて、織りの表情の研究や糸染めをするようになった。

そこへ新たな仲間で元染物職人のKちゃんが来てくれた。染色の実験も進んで、最近のお気に入りはシナノキの糸に使えない外皮(鬼皮)を染料にした、落ち着きのあるグレーの風合いだ。せっかく頂いた自然の恵みを隅々まで活かせるし、自分で自分の色を変えられるシナノキが、なんだか私たち人間の可能性を暗示するかのようでおもしろい。自然物である樹皮自体のわずかな色の差や個性を際立たせて、美しさを増す。私はこの染めが好きだ。

その染め糸を使って、2月13日から始まる銀座一穂堂さんでの展覧会に出品すべく、京都の井上光薫堂さんと協働で風炉先屏風を作った。構想の段階で楽しくなってしまい、織り進めるとおもしろくって仕方がない。もっとチャーミングに、もっと美味しそうに、しかしのめり込み過ぎるなと、夢中と俯瞰を行ったり来たり。構想と現実のギャップはないか、バランスはいいか、織った部分を逐一、伸ばし広げて眺める。トライアンドエラーを繰り返しながら、いろんな美味しさが楽しいパフェのような布ができた。

という具合で織り上がりを迎え、次の機の準備を始めた。地味な作業だ。ひたすら長い糸に糸車で撚りをかける。糸を強くするためだ。手績みなので、いくら気をつけていても繋ぎ目や太さにムラや不具合がある。それを発見し、直しながら撚り加減に注意を払うため、指先の感覚を研ぎ澄まし続ける。地味だが大切な作業が何日も続いた。

やっとその作業のゴールが見えてきたころ、母ちゃんがテレビで裂き織りを見た、という。「いいな。おもしろそうだ。夜中便所に行ぐとき足ひゃっげさげ、こんな敷くものあればいいあんねが? 何か要らねえツギ(布)あったっけかな」

お、さすが母ちゃん。普通なら「敷きもの用のマットを買おう」となるところを、自分で作ろうとする。幼児期から糸績みする婆の隣で糸で遊び、若い頃には機を織りまくった「しな布サラブレッド」ならではの機織りの身近さ。私は私で、このところ糸撚りばかりで気分転換したかったし、簡易卓上織り機が一台工房で遊んでいる。私ばかり織る楽しさを満喫して申し訳ないなとも思っていた。そういうことなら、と長らく使いあぐねていた、古く煤けた絹糸を整経して、経糸を作って機を立て、母ちゃんの元へ持っていった。

この家のどこに隠れていたのか、出るわ出るわ、様々な布や古着。簡易織り機の使い方を教えたら、母ちゃんは寝る間も惜しんで織り始めた。裂き織りは、布を裂いてリボン状にし、それを緯糸にして織る。すでに布なだけあって緯糸は太く、織り進みが速い。足裏が冷たくならなければ良し、というわけで、デザインなど関係なく、手元にある布をドカスカ織っていく。楽しそうだ。

翌日、撚り作業の続く工房から家へ戻る。母ちゃんの傍のリボンになった生地をよくみると、それはまさか、小千谷縮の着物ではないか!? 「古しくて汚れたからいいあんだ」と母ちゃん。サーっと血の気が引く。もう裂かれてしまって手遅れで、母ちゃんのものだし余計なお世話ではあるけれど、せっかく雪国に住んでいるのだから雪晒しすればよかったのに……と思ったところで後の祭りだ。着物の次に織られていったのは寝巻きだった。もう、この二者が並んでいるのが異様でしかないのだけれど、母ちゃんにとっては同じ価値なのだろう。着なくなった洋服を使うと言っていたけれど、伸縮するニット地はいくら工夫しても織り上がり幅が縮んでしまう。布の幅の均一さは美しさの一つの指針だが、様々な性質の布に翻弄されたようで、「めぐせえ(見目悪い)さげ、のらねえ(伸びない)着物がいい」との見解に行き着いた模様。

それに、近所の婆がテレビの宣伝を見て着物の下取りを依頼したら、根こそぎ持っていって総額五百円だった、という話を聞いて、昔の着物に一切価値なし、と思ったのだろう。結果、着物を容赦なく裂くに至ったようだ。価値観は人それぞれだし、残念ではあるけれど贅沢なマットだと思えばいいか。

そう心に無理やり折り合いをつけようとしていたら、母ちゃんが「布が足んね」と言い出した。分厚い裂き織りは、着物一着でもマットの幅で数十センチしか織れない。本当に不要な布ならいいけれど、この調子で着物が次々と切り刻まれる事態は阻止したい。工房に使わない生地があるから持ってくるよ、伸びない木綿だからいいんじゃないか、と提案すると、「しなも伸らねさげ、しな使うかな」と言い出した。ぎゃー!

この村では、昔からしなは最も馴染みのある素材だということはわかる。だけど皮剥ぎも仕込みも本当に大変で、余剰分も作らないし作れない。糸素材にする段階で、歩留まりが悪く貴重なのに、あの裂き織りの分厚さで、せっかく仕込んだしな皮を使うとすれば、とんでもない量になる。おぞましすぎる。さすがに「それだけは本当にやめて!」と語気が強くなってしまった。

価値観の違いとは、こんなに恐ろしいものなのか。吹雪の隙間風が一層身に沁みたのだった。

おおたき・じゅんこ 1977年埼玉県生まれ。新潟県村上市山熊田のマタギを取り巻く文化に衝撃を受け、2015年に移住した。