第5回 水と電気は仲が悪い?

水──それは、私たちの毎日にあまりにも自然に存在しているもの。けれど、その正体は〝常識はずれ〟の物理的、化学的な性質をいくつも持つ、不思議な存在だ。氷が水に浮く理由、温まりにくくて冷めにくい仕組み……そんな現象のすべてが、まだ完全には解き明かされていない。

ここは、とある総合大学。集まっているのは、サステナビリティ研究会(通称サス研)に所属するちょっとクセのある4人の大学生。

・アルバイト三昧の経済学部生・湊[みなと]

・行動力抜群の国際学部生・千夏[ちなつ]

・アニメオタクの文学部生(中国からの留学生)・陳 詩音[チン・シオン]

・コンピューターが大好きな工学部生・湧[ゆう]

彼らの何気ない日常の会話や出来事が、やがて〝水〟の奥深い世界への扉を開いていく。さて、今回の物語では──どんな水の不思議が顔を出すのだろう?

部室で起きた〝水と電気〟のハプニング

夕方のキャンパスは、真冬の乾いた空気に包まれていた。研究発表の締切が近づき、どの建物にも少しそわそわとした空気が漂っている。

湊は図書館での調べものを切り上げ、コートの襟を立ててサス研の部室へ向かった。ドアを開けると、部室の中はほんのり湿度があって暖かかった。

古いエアコンが低く唸って風を送り、窓ぎわにはスチーム式の加湿器が置かれている。千夏が「乾燥がすごいから」と持ち込んだもので、冬の部室ではおなじみの光景だった。

「……なんか、南国に来たみたい」

湊がコートを脱ぎながら呟く。

「乾燥注意報がずっと出てるから。気温は低いし、湿度も20%台だったらしいよ」

千夏が蒸気の向きを調整しながら答えた。向かい側でパソコンを打っていた詩音も頷く。

「大学の保健センターでもそう言ってた。今年はインフルエンザがすごく流行っていて、乾燥するとウイルスが長く漂いやすいから気をつけてって」

「なるほど……だから湿度高めというわけか」

湊はローテーブル越しに加湿器の蒸気を見つめた。

湧は、霧が届かない壁ぎわを選んでノートパソコンを置き、「電子機器に湿気は天敵だからな」と、独り言のようにつぶやいた。

一方の湊はローテーブルの右側──加湿器にいちばん近い位置に座り、レポートの続きを打ち始めた。しばらくして、湊がふとタッチパッドに触れ、目を丸くした。

「……あれ? 濡れてる」

「どうした?」

と湧が顔を上げる。

「タッチパッドの横に小さい水滴が……蒸気、ここまで来たのか?」

千夏が蒸気の向きを見て、申し訳なさそうに眉を寄せた。

「ごめん、つい強めにしちゃって……。乾燥がすごいからさ」

「いや、冬は空気の流れが読みにくいからね」

湧は落ち着いた声で湊のパソコンをのぞき込んだ。

なぜ水は電気を通すのか?──純水とイオンの話

「でも、電子機器にとって水は危ないんだよ。特に水道水は電気を通しやすい」

詩音が小さく息をのむ。

「そんなに危ないの?」

「実は、水そのもの──H₂Oだけなら電気をほとんど通さないんだ」

湧は穏やかな表情で続けた。

「あれっ? 水って電気を通すんじゃなかったっけ?」

三人の声が重なる。

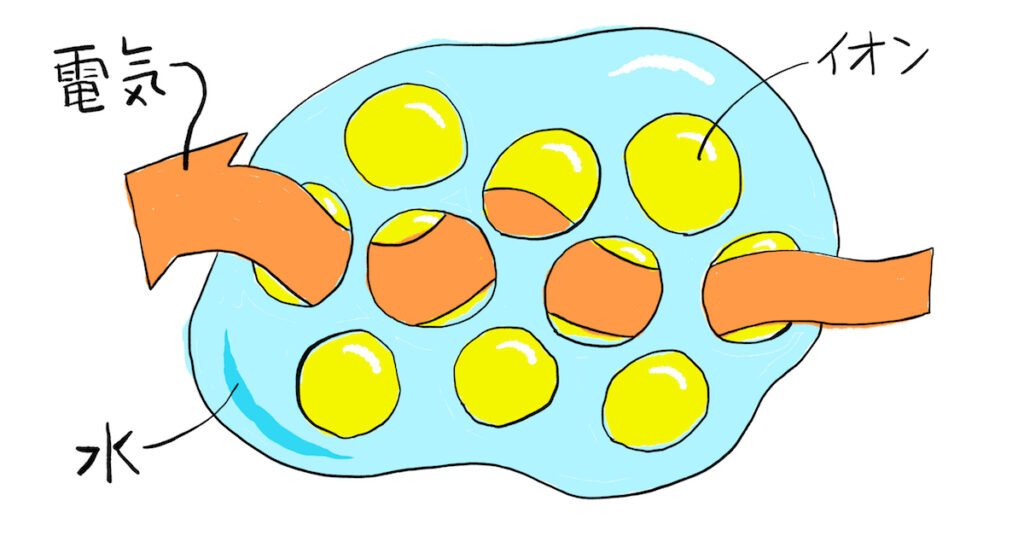

「通すのは〝水に溶けたイオン〟。水がどれだけ電気を通すかは、水中のイオンの量に比例する。水道水にもイオンが含まれているから電気を通すし、スポーツドリンクには水の10倍ぐらい電気を通すものもある」

「じゃあ……湊のパソコンが危なかったのは、水そのものじゃなくて〝イオンがあるから〟なんだね」

詩音がまとめるように言う。

「そういうこと」

湧がうなずいた。

「加湿器の霧も気を付けないといけないんだ。これはスチーム式だけど、超音波式は水をそのまま細かくして飛ばすから、水に溶けてる成分も一緒に舞う。家具に白い粉がつくことあるだろ? あれ〝スケール〟っていって、水のミネラルなんだ」

「あ、あれか……。たまにつくやつ」

湊が思い出したように言った。

そのとき、部室のドアが軽くノックされた。「もう閉めますよー」という管理人さんの声。湊が壁の時計を見て言う。

「締切まで時間ないし……うちで続ける?」

「賛成! 湊の部屋に行くのは夏以来だ」

千夏が元気よく立ち上がり、四人は荷物をまとめて部室を後にした。

静電気はなぜ起きる?──冬の空気と水の役割

外に出ると、夜の冷気が頬に刺さるほどだった。

「乾燥すると静電気も増えるんだよな」

湧がふと言った、その瞬間──。

「いったっ!」

千夏が金属の手すりに触れた指先で、小さな火花が弾けた。

「それそれ。体にたまった電気が、一気に金属へ逃げるから痛いんだよ」

湧が微笑みながら説明する。

「だから湿度が大事なんだね」

湊が納得したように言った。

湊のアパートは学校から歩いて5、6分の場所にある。八畳のワンルームで、中央にはこたつ布団をかけたローテーブルが置かれていた。窓際には細長いサイドテーブルと観葉植物、壁際にはシングルベッドと折りたたみの ミニ机があった。

「ココアでいい? インスタントだけど」

「助かる〜」

千夏がローテーブルの左側に座り、湧は右側、詩音は窓際のサイドテーブルに座りパソコンを置いた。 そのとき、湊のスマホが震え、画面に《水分を検知しました》と表示された。

「え、なんでだ? 水なんてかけてないはずだけど……」

湊は画面を見て首をかしげる。湧が近づいてのぞき込み、スマホの縁をそっと触った。

「これ、たぶん〝結露〟だよ。外が寒かったでしょ? スマホが冷えてて、暖かい室内に入った瞬間、表面に細かい水滴がついたんだ」

「結露って……ガラスが曇るあれ?」と、千夏が驚く。

「そう。電子機器はほんの少しの水分でも〝危険かも〟って判断して警告を出す」

湧は穏やかな声で続けた。詩音がうなずく。

「なるほど。スマホの中でも〝水と電気は仲が悪い〟って判断してるんだね」

湊はスマホをそっと拭きながら言った。

「冬って意外に水のトラブルが多いんだな……」

電子ケトルが「ゴー」と音を立てる。湊がふたを開けると、底にうっすら白い結晶が残っていた。

「あ、これがスケール?」

湊が尋ねる。

「そう。水道水のミネラルが固まったもの。こういう成分が〝電気を運ぶ役割〟をしてるんだ」

湧が説明する。

「純水だったら電気を通さないのに?」 と、詩音が目を丸くする。

「そう。逆に、海水は塩分(イオン)が多いから電気が流れやすい。 そうそう、海水と人間の血液はミネラルの組織が似てるって知ってる? AEDが心臓にショックを届けられるのも、体の中に〝イオンを含んだ水〟がたくさんあるからなんだ」

「へぇ……日常の技術って、水とイオンが支えてるんだね」

千夏はカップを両手で包みながら感心したように言った。その瞬間──。

「うわっ!」

千夏がパソコンの金属フレームに触れた指先で、ぱちんと小さな火花が弾けた。

「また静電気!? 今日だけで何回びっくりさせられてるんだろ……」

千夏が額に手を当てて苦笑すると、湊と詩音も思わず吹き出した。

「でも、理由がわかるとちょっと安心するね」

詩音が静かに微笑んだ。

「知ってるって、やっぱ強いよな」

湊がココアを飲みながら言った。

「水が電気を通したり、通さなかったり……身近なのに知らないことだらけだ」

「サス研の楽しさはそういうとこだよね」

千夏が明るく言い、四人は再びレポートに向かった。キーボードの音だけが、冬の夜の部屋にカタカタと響いた。

みんなを駅まで送った帰り道、湊は夜空を見上げた。吐く息が白く揺れ、その先端に小さな水滴が光る。

水は、見えないところで電気を運んだり、逃がしたり、私たちをそっと守っている。ふだん意識していないだけで、自分たちは本当に〝水の中で生きている〟んだ――。

湊はスマホをポケットにしまい、コートの袖を整えながら家路へと歩き出した。

イラスト=ヒットペン

はしもと・じゅんじ 1967年、群馬県生まれ。学習院大学卒業。アクアスフィア・水研究所代表。武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。水ジャーナリストとして、水と人というテーマで調査、情報発信を行う。Yahoo!ニュース個人「オーサーアワード2019」、東洋経済オンライン2021「ニューウェーブ賞」など受賞。主な著書に『水道民営化で水はどうなるのか』(岩波書店)、『水辺のワンダー~世界を旅して未来を考えた~』(文研出版)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など。

バックナンバー