第10回 対峙する命を照らし出す光

好きな詩は、わたしにとって親友のような存在だ。

その魅力を説明しようとして、黙り込んでしまう。キッチンの便利用品や最新家電のように、その魅力をつまびらかに解き明かすことなどできない。話が面白いから好きとか、困ったときには必ず助けてくれるから好きとか、そういうことではない。親友と親友同士でいることに、理由なんてないからだ。

好きな詩と向き合うとき、かえって、言葉を失うような感覚になる。好きな詩を人に紹介するとき、その「良さ」を伝えなくてはならないというときは、気持ちばかりが浮き立ち、肝心の言葉は川の底に沈んでしまって、自分でも混乱しながら、手探りで沈んだ言葉をかき集めている。まるで初めて出会ったように、作品を眺め始める。

「ひとりごとの翁」という作品も、わたしにとって、そうした作品の一つである。

そのときだ

丸太であたまをいきおいよく殴りつけろ

卍にくずおれたっていい

田中さとみ 「ひとりごとの翁」 (ページ下に全文掲載)

わたしが初めてこの詩と出会ったのは、月刊誌『現代詩手帖』の新人投稿欄である。二〇一四年から一六年にかけて、毎月この欄に、作品を投稿していた。

『現代詩手帖』への投稿は、底の見えない井戸に、石を放り込む遊びに似ていた。本当に水があるのか、この世界には、本当に詩人が存在するのか、確かめていた。だから、佳作に選ばれて、初めて自分の名前が新人投稿欄に掲載されたとき、勝利のおたけびをあげるというより、「本当に、このページの向こう側には人がいるのか!」という謎の驚きの方が強かった。作品を封筒に入れて、わざわざ郵便局に行って郵送しておきながら、その茶封筒を開封して、わたしの書いた詩に目を通した人がいる、ということが信じられなかったのだ。

投稿を一回、二回と重ねていくうちに、いくつか、見慣れた名前というのも出てきた。わたしはその作品を見ながら、彼らの姿を想像していた。彼らも、わたしの姿を想像しているかもしれないと思った。投稿欄に、知った名前ばかりが並んだときには、まるで教室で一堂に会しているような気分になった。逆に、いつも目にしている名前の人がいないときには、外で一人考え込んでいるような後ろ姿を思うこともあった。その投稿欄に、透明な詩人たちの影を見ていた。わたしが日常生活を送る世界には、詩を読む人もいないし、詩人ももちろんいない。だから、『現代詩手帖』新人投稿欄は、わたしにとって唯一、詩人たちと「交流」ができる場だったのだ。

あるとき、わたしの作品が佳作に入らなかったことがあった。投稿しておいて、変な話だけれど、落ち込みはしていない。むしろ、「そうだよね。きちんと読んでくれているなあ」としみじみ感じた。やはり、勝負というよりは、コミュニケーションを求めていたのだろう。

そうしたら、選評に、田中さとみかマーサ・ナカムラで迷って、田中さとみの作品の方が面白かったから、田中さとみを佳作とした、とあった。そう書かれると、ライバルとして意識せずにはいられなくなる。

その作品が、冒頭にひいた「ひとりごとの翁」という作品である。

田中さんの作品には、独特の「白さ」がある。それは余白ではない。

わたしは、光だと思っている。リングにあがった人間たちを照らし出す、真っ白な光である。リングを照らし出す白い光は、ボクサーたちの汗や血のしずく、生々しい切り傷まで、はっきりと曝け出してしまう。それらは、日常の光では見えないものだ。ハレの日、ケの日という言葉があるが、田中さんの作品にある光は、非日常の、「ハレ」の光である。

「卍にくずおれたっていい」という言葉。「卍」という文字は、まるで略図のように、地に崩れ落ちる人の四肢のさまを表しているようだ。頭の丸い部分まで、見えてくる気がする。丸太で頭をなぐっておきながら、「くずれおちろ」ではなく、「くずおれたっていい」と弱さを許容する言葉も、わたしの中で、不思議な印象を残した。あとには、「いつだってわたしは卍にくずおれるだろう」と続く。

たたかいの詩ではあるが、この作品に登場するたたかいは、「白黒つける」ことが目的ではない。本連載の第八回でとりあげた野崎有以の「ネオン」も、たたかい、ボクシングが強いモチーフとして登場する。「ダウンをとられてたまるかっていつも思ってる/私は決してノックアウトされない」(「ネオン」)という野崎有以の作品とは、まったく方向性が異なる。

審査の結果、田中さんの「ひとりごとの翁」が入選となって、わたしは審査で「負け」たわけだけれど、「ひとりごとの翁」の詩の語り手は、「いつだってわたしは卍にくずおれるだろう」とかたる敗者である。負けたっていい、と言いながら、たたかいあう。たたかいから勝負を差し引いたら、何が残るのだろう。そういった点も含めて、いつまでも問いとして、わたしのなかで長く残り続けた。

「ひとりごとの翁」で描かれたたたかいは、「戦い」ではなく「闘い」なのだと思う。自分との戦いという言葉があるが、自分とは「戦」えても、「闘」うことはできない。戦いには冷静さが必要だが、闘いには怒りが必要だ。人であれば、喜怒哀楽があるのは自然なことなのに、不自然なほどに、わたしたちは怒りを抑えている。そう考えると、ボクシングの試合前によく行われる煽り合いも腑に落ちる。彼らは戦うのではなく、闘う。不自然なまでに怒りの感情を退化させた人間社会の中にいて、全身全霊で闘うために、怒りを呼び覚ます神聖な儀式を行っているのだ。全身全霊での闘いは、現代社会において、日常からはかけ離れた祭りなのだ。「まあお互い、ベストを尽くしましょう」などと笑顔を作って握手をかわせば、野蛮な怒りは削がれ、全身全霊からは遠ざかる。怒りを許さないということは、その人のありのままの命を否定することでもある。マザー・テレサの「愛の反対は無関心」という言葉がある。怒りは、相手の存在を強く認めている証でもある。怒りのないたたかいは、闘いではなく、ただの暴力になる。

「卍にくずおれたっていい」という言葉は、全身全霊での対峙のさきにある「勝ち負け」という報酬が、一番大事ではないということを伝えているようである。相手のすべての喜怒哀楽を認めて、向き合う。リングの白い光が一番長く照らし出すのは、相手を懐柔するような笑みが消えた無表情と、血の混じった汗、赤い肉の見える傷である。勝ち負けが一番重要ならば、試合は見ずに、結果だけネットで見ればいいのだ。

二つの命が対峙する、非日常の祭りを、この作品は描いているのだと思う。

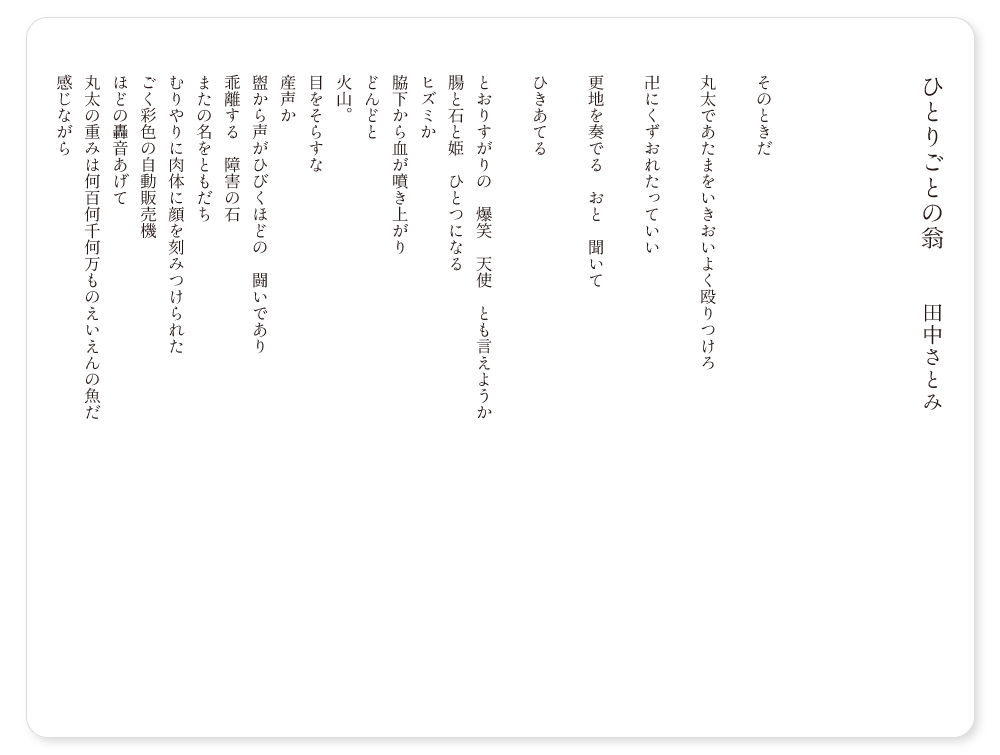

ひとりごとの翁 田中さとみ

そのときだ

丸太であたまをいきおいよく殴りつけろ

卍にくずおれたっていい

更地を奏でる おと 聞いて

ひきあてる

とおりすがりの 爆笑 天使 とも言えようか

腸と石と姫 ひとつになる

ヒズミか

脇下から血が噴き上がり

どんどと

火山。

目をそらすな

産声か

盥から声がひびくほどの 闘いであり

乖離する 障害の石

またの名をともだち

むりやりに肉体に顔を刻みつけられた

ごく彩色の自動販売機

ほどの轟音あげて

丸太の重みは何百何千何万ものえいえんの魚だ

感じながら

おもわず ほんとうに おもわず あおむいた

(しんでも いきても たまるもんか)

ひとりごとの翁がともし火にそって歩いている。落ち葉が赤銅色になっていく。ふみつぶすとこわれた。そっと、しずかに水滴がしみて、かくじつにこわれていく。畑のよこにあるぼうくう壕の穴に立てかけておいた板はペンキも剝げて(だからわたしは石を積み上げて蓋をしておいた)ぼろぼろとこわれていくこえをあげている。もしくは、せんぼうのこえでもある。みえないところから鳥が鳴いている。山から切通しがめくれあがりひとりごとの翁がそのなかへと入っていく。すすきは月輪のような穂を光らせかいがいしく傾いでいく。

これはだれの思い出か。

ひとりごとの翁をしらぬまに追いかけていた。

はるかをすくってみたかった。

山から おと がする。

川がとうとうとながれて

あずきあらいのおととてするだろう

川がとうとうとながれて

かわうそがふてぶてしく鏡もちを投げ入れる

ふゆの雨が打てば湯気あがり

虹のかんしょくがなつかしくなる

噴き上げろ

七色のげんえい

ひとりごとの翁が川をながれてやってくる

とうとうと

川をわたる翁のすがた

ピアノのけん盤のようだ

みやびやかな手がひきあて

更地を奏でる

へいこうにどこまでもかけあがるおとは

らせんのせいちょうもよう

一オクターブ上がっては

はるか先にもおとといにもかけおりて

めぐる

だけど、どこにもおわりもはじまりもなく

まんなかだとおもっていたところは

はじまりだったりする

とうとうとひとりごとの翁流れ

追いかけて

いせえびがかさこそと這う

ことぶきを飲みこんだ

萌えいずる

わたしのあしもと

ほんの、つかのま、犬がかけてきた

ともだちだ

像がゆれ

ぼうれいの趣を残し

かすかなわたしの記憶をゆすぶると

(生きているともだちはみんな死んでしまった。もはや、おしゃべ

りはきみだけだ)

あわい息がわたしからもれる

きみが話していたこと、よくわかっていた

あの日、あのひ、道にカラスが死んでいたんだってね

そのまわりにカラスが集まってきて

カラスカラスカラスうるさく

みんなくちばしを死んだカラスにたたきつけて泣いていた

カラスはなかまを大切にするんだってね

でも、きみはぞっとしたんだ

道を塞ぐように黒くて泣き喚くものが埋めつくしていた

死んだものの足を生きたものたちが咥えている

くちばしがさびしくふるえていた

「すべてをおもいでにしたい」

そのいっしんでみんなが石を積み上げようとする

わたしだってわかっていた

死んだものの足を咥えたって

なにかが変わるわけじゃない

ぼろぼろとあらゆるものはくずおれて

水しみて かくじつに 朽ちていく

ちょう花 ひとひら 目をおおい

きみとおしゃべりだけしていたかった

まぼろしの犬が消えていく

あの日、あのひ、カラスが死んでいた日にきみはおみくじひいたんだ。ひいたらうすばかげろうでてきてよわよわしいひかりさやかに鳴らすから心細くて火をつけて燃やした。もう一度ひいたらまた、うすばかげろうで、おりたたむと木の枝にくくりつけた。音色はキキョウで、すけたようみゃくがどくどくとムラサキが縦に走っていた。あたまうって死んだ人にもみえたが、人か魚かいっしんに縦におうだんするもののようにもみえた。

きみは、

川がとうとうと流れるなかへ

からだのいしきをほうきした。

かわもにしずむ魚は環をのせて泳いでいる。

あたたかみをくゆらせて祝宴だ。

かわうそは怒れるあたまをかきむしり鏡もちを投げ入れる。

ときどき魚に当たることもあり

しろめの魚が浮かぶ。

人も

とうとうと

流れるおとにさそわれて

流されることもある。

とうとうと

流れに身をまかせているうちに

ひとりごとの翁にぶちあたり食われる。

なにごともなく川は流れる。

目をそらすな

みやびやかに奏でられるだろう おと

へいきんりつに足をつったてながら

(しんでも いきても たまるものか)

いつだってわたしは卍にくずおれるだろう

けれど、あるヒズミか

かたい礫の雨が降るわ

腸と石と姫 が ひとつになる

わたしの脇下から血が噴き上がり

どんどと

火山。

目をそらすな

産声か

盥から声がひびくほどの 闘いであり

乖離する 障害の石

またの名をともだち

かたい礫の豪雨が降るなか

何百何千何万ものえいえんのあたたかみ感じながら

三々九度の盃 交わそう

「投稿の広場」はこちら

1990年埼玉県生まれ。詩人。第五十四回現代詩手帖賞受賞。『狸の匣』(思潮社)で第二十三回中原中也賞、『雨をよぶ灯台』(思潮社)で第二十八回萩原朔太郎賞受賞。