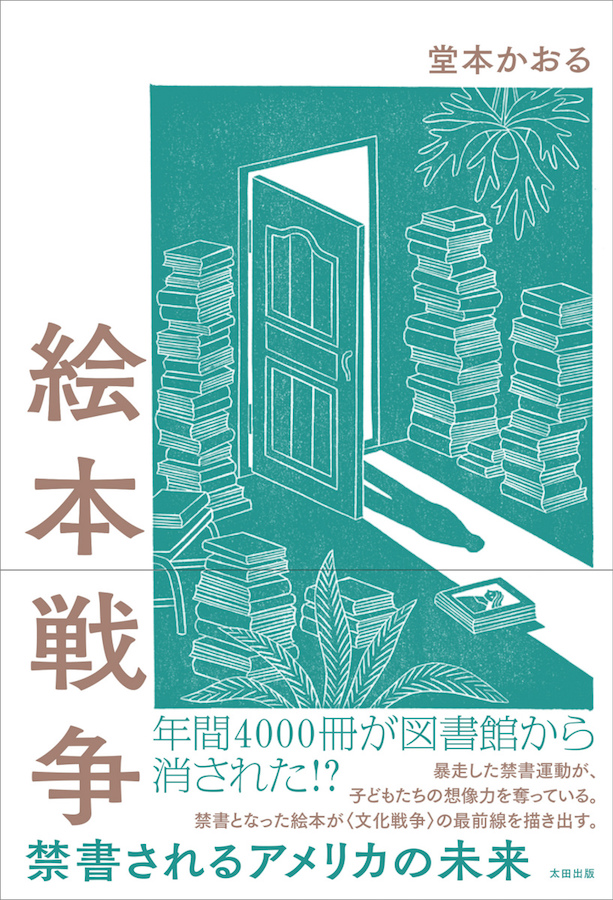

マイノリティを描く本の追放が始まっている

2021年からアメリカの一部で、公立学校や公共図書館に特定の本を置くことを禁じることを学区や州に訴える活動が増加し、閲覧貸出が禁止となる本が増えている。児童とティーンエイジャー向けの絵本やグラフィックノベル、小説で、社会におけるマイノリティ、民族・性別・性自認・障害・宗教での少数派を描いた本は学校や図書館にふさわしくない、というのだ。

その訴えを受け入れるのは、主に共和党支持者が多い保守的な学区や州。本の出版や流通、私有を禁じるものではない。だからといって、書店で買えるなら問題ない、ということにはならない。子どもにとって学校でも図書館でも手に取ることができず、購入するしかないのは、本を読むためのハードルが高くなるからだ。

全米各地で禁書運動を推し進めているグループは多数あるが、もっとも規模が大きく影響力をもつのは、〝Moms for Liberty(自由を求めるママたち)〟という団体。創設者は共和党員で共和党とのつながりが強い。子どもの教育方針は政府や学校でなく親が決めるもの、親の権利だという団体がいくつも現れた。2025年3月現在、トランプ大統領は教育を国でなく州に委ねる方針を進めている。

この本の著者・堂本かおるは、多様な人々が暮らすアメリカ社会で多様な人々を紹介し、マイノリティの子どもが自分と重ねることができる主人公を描いた、児童からティーンエイジャー向けの本を紹介している。そして、これらの本の禁書を進めるアメリカ社会のこれからを憂う。

禁書運動のはじまりとも言えるのが、アメリカの歴史を奴隷制の視点から語った「1619プロジェクト」だ。アメリカ独立前の1619年、奴隷とされたアフリカ人二十人以上がイギリスの植民地ヴァージニアに降り立った。ジャーナリストで活動家ニコール・ハナ・ジョーンズは、1619年をアメリカ黒人史の起源とした企画「1619プロジェクト」を『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』と提携して2019年に作成。『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』誌ほか本や映像・ウェブサイトで発表した。ニコール・ハナ・ジョーンズは、この作品でピューリッツァー賞を受賞した。

「1619プロジェクト」から絵本版の 『The 1619 Project : Born on the Water(水の上で生まれて)』も出版された。黒人の少女に祖母が語り聞かせるアフリカの祖先たちの物語。祖先たちは奴隷船に乗せられて大西洋を運ばれアメリカに来た、と。しかし「1619プロジェクト」は、1776年のアメリカ独立の正義を信じ、建国の英雄たちを尊敬してきた保守派には受け入れがたいものだった。反発があがり、フロリダ・テキサス州ほかで教育カリキュラムでの使用が禁止された。

性別・性自認に関わる禁書の中で、日本でも出版されている絵本では『タンタンタンゴはパパふたり』(ジャスティン・リチャードソン/ピーター・パーネル著、ヘンリー・コール絵、尾辻かな子・前田和男訳、ポット出版、2008年)がある。ニューヨークのセントラル・パーク動物園に住むアゴヒモペンギンのオス二羽のカップル。繁殖期には他のペンギンと同じように巣を作り、卵に似た石を温めるが、ヒナは生まれない。そこで飼育員は、メスが一回の産卵で二つ産んだ卵のうち一つを、オス二羽のカップルの巣においてみた。オスたちは代わる代わる卵を温め、ついにヒナが生まれた。そして二羽の父ペンギンとヒナは仲良く暮らした、という幸せな実話を絵本にしたものだ。アメリカで2005年に出版されたが、さまざまな賞を受賞した一方で、同性愛の本と非難されることも多く、フロリダ州では禁書となった。

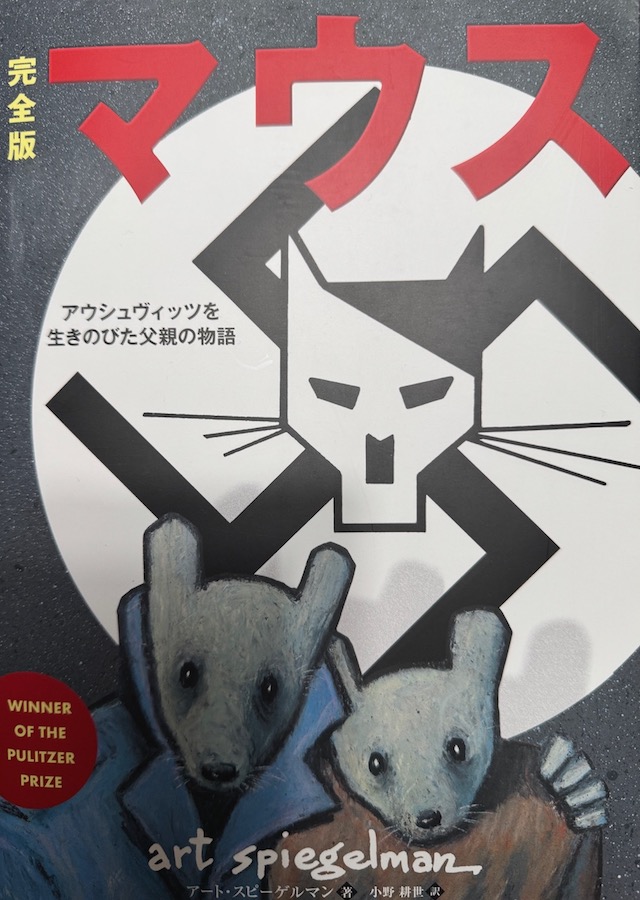

禁書となった本で有名なのは、これも日本で翻訳出版されているグラフィックノベル『マウス アウシュビッツを生きのびた父親の物語』(アート・スピーゲルマン著、小野耕世訳、発行:1991年版は晶文社、2020年版はパンローリング)。漫画家の著者アート・スピーゲルマンに、父が体験したホロコーストについて回想しつつ物語る。ユダヤ人はネズミ、ドイツ人はネコ、ポーランド人はブタとして描かれている。1986年に出版され、グラフィックノベルという漫画のジャンルを作りあげた作品だ。1992年にピューリッツァー賞を受賞した。この作品は2022年、テネシー州マクミン郡の学区で学校のカリキュラムに使うことが禁じられた。

著者が紹介する禁書になった本は、どれも興味深い。おもしろい本には人を惹きつける力があるため、反対派には恐れられ禁書になるのではないか、と思ってしまう。実は、日本の公共図書館や学校図書館でも禁書はある。それはアメリカのような、親や政治団体の訴えを受けて学区や自治体が決めるという、明白なものではない。

親やほかの大人が子どもに、世界にいる人々や物事について「そんな人や物事のことは知らなくていい」と、それについて書かれた本に触れる機会を減らす、または無くす。 そうなると、どこで、どんな親のもとで生まれ育ったかによって多様な社会を知ることなく大人になる、ということが起こる。子どもは世界の一部しか知らないまま大人になる。知識や情報を制限されて育った、同じような思想の人間からなる社会は、統率するには便利だが、その同一性が欠陥となり、新しい視点や進歩が期待できない。そういった社会はゆるやかに衰退していくだろう。

どうもと・かおる 大阪出身、ニューヨーク在住。CD情報誌の編集を経て1999年に渡米。ハーレムのパブリックリレーション会社インターン、学童保育所インストラクターを経てライターとなる。以後、ブラックカルチャー、移民/エスニックカルチャー、アメリカ社会事情全般について雑誌、新聞、ウェブに執筆。

さわ・いずみ 神奈川県出身。出版社勤務を経て司書。公共図書館・博物館図書室・学校図書館と図書館を渡り歩いたあと、現在介護休業中。

グラフィックノベルは現在、非常に多様なものになっています。本文であげたグラフィックノベルの古典『マウス』はコマはかっちりと四角く、文字が多めです。アート・スピーゲルマンのようにノンフィクションをグラフィックノベルの形で描いている作家ジョー・サッコの作品には『パレスチナ』(小野耕世訳、いそっぷ社)、『ガザ 欄外の声を求めて』(早尾貴紀訳、Type Slowly)があります。一方、子ども向けのグラフィックノベルも人気で、絵もイラストのようでかわいらしく、ふきだしのついた絵本のように見えます。アメリカ図書館協会のティーンエイジャーに向けた「優れたグラフィックノベル トップ10」では2023年、日本の漫画『葬送のフリーレン』(山田鐘人・原作/アベツカサ・作画、小学館)がランクインしています。

バックナンバー