前回の記事はこちら「【ジャーナル】消えるムラを撮り続けたい――第1話」

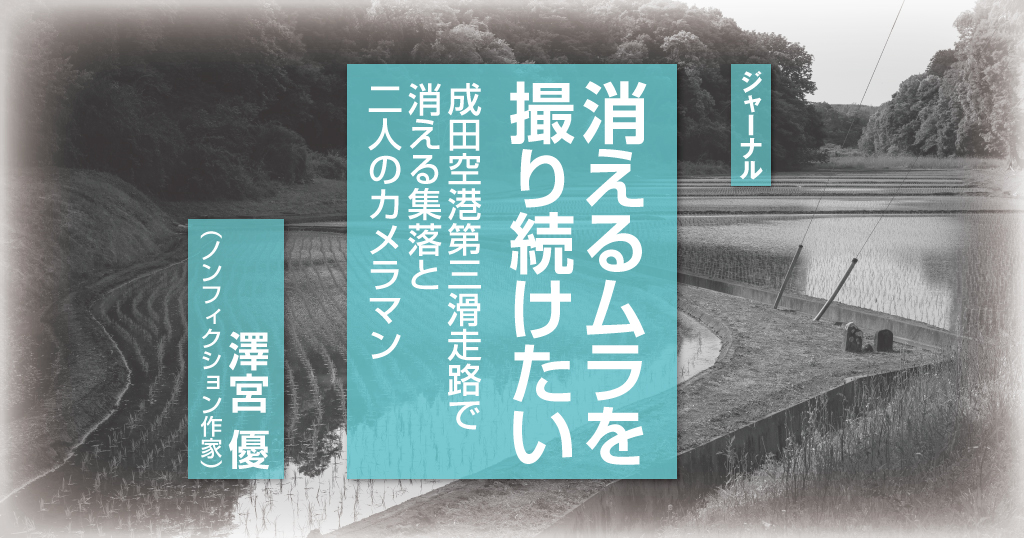

第2話 成田空港第三滑走路で消える集落と二人のカメラマン

成田空港(正式には成田国際空港)の拡張工事が進むなか、移転によって消滅する集落がある。インバウンド需要増大という光の陰で、長年暮らしてきた土地から離れざるをえない人たち。二人のカメラマンが、消えゆく集落を、そして住民たちの複雑な思いを記録にとどめようとしている。国策によってふたたび揺れる成田を、澤宮優さんがルポする。

三里塚闘争

芝山町[しばやままち]は成田空港の南東にある。1966年に国が新国際空港を成田市の三里塚に建設を決め、強権的に土地を接収しようとした歴史がある。そのため建設予定地の成田市、騒音地区の芝山町の住民たちが「三里塚芝山連合空港反対同盟」を結成して立ち上がり、日本社会党、日本共産党、労働組合、後に新左翼(三派全学連)を巻き込み三里塚闘争が起こった。空港反対派、警察機動隊に多くの負傷者を出し、ついに双方から死者も出た。それでも国は空港建設を推し進めたため、1978年には過激派によって空港管制塔が占拠されて、破壊されている。そんな経緯を経て成田国際空港は開港した。

その後、反対同盟のいくつかは、運輸省、空港公団、千葉県と対等な話し合いで解決をはかろうと「成田空港問題シンポジウム」(1991年11月~93年5月)を15回開催し、その後「成田空港問題円卓会議」(93年9月~94年10月)を12回行い、国側は強制収容を住民側に謝罪し、互いの妥協点を探り、闘争は収まったが、まだ少数の反対派も存在する。忌まわしい過去のくすぶりは消え去ったわけではない。そのため今も芝山町では要所に警備会社の車が巡回しており、目を光らせ見張っている。

地区集会所や役場、小学校、公民館など公共の場所に騒音を測定する塔が建てられ、その数値は逐一町の広報誌で町民に報告されている。ここでは飛び立つ飛行機の音を何度も耳にした。地区の人々はガラス窓を二重にするなど防音対策をして暮らしている。地元の人に聞くと「農作業をするときは気にならないが、病気などで家で寝ているとうるさくて仕方がない」ということだった。

中島誠二の思い

今も空港の影響を多大に受ける町、それが芝山町である。移転対象の四集落は個別の移転を除けば、集団移転先は芝山鉄道線芝山千代田駅近くの小学校跡地で、現在は宅地造成工事を行っている。

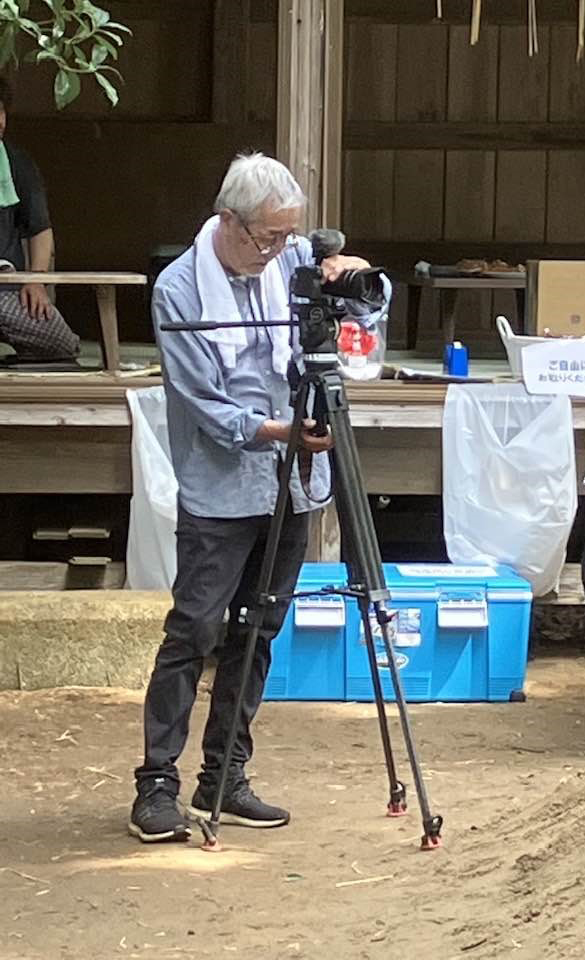

中島誠二は四つの集落で消えゆく記憶を残そうと、撮影を続けている。彼が第三滑走路ができる話を耳にしたのは、2013年11月だった。

「佐倉市の国立歴史民俗博物館で日本映像民俗学会共催の「映像民俗学の先駆者たち」というシンポジウムがありました。その懇親会で新しく滑走路ができると聞きました。どこにできるのか知りませんでしたが、また集落がなくなると思い、以来消える集落のことが気になっていました」

これまで住民側に立った映像は、成田空港が開港するとき、反対闘争の立場から描いた小川紳介のドキュメンタリー映画『日本解放戦線・三里塚の夏』(1968年)をはじめとする「三里塚」シリーズしかなかった。それは左翼的な立場から描いたもので、中立的に人々の暮らしを記録する映像が必要だと中島は考えていた。

シンポジウムの数年後に成田空港のホームページに第三滑走路の具体的な計画が発表され、芝山町と多古町[たこまち]の一部の集落が拡張工事のため消えることがわかった。そこで彼は消滅予定地にカメラを持って行くことにした。2019年のことだった。しかし芝山町の住民が今も三里塚闘争の余韻を引きずっていたことに驚くばかりだった。撮影に来た彼に対して住民の目は警戒を含んだ厳しいものだった。

「三里塚闘争は住民による空港反対運動だったはずだけど、そこに左翼の運動家が入って、住民本来の思いとはかけ離れた革命的な闘争になってしまった。そのため今も左翼分子に対する警戒心も強いんです。また成田空港や公団側に対してもわだかまりを持つ人々も少なからずいて、その独特の空気に触れてとても緊張しました」

中島が風景を撮っていると、目撃した住民は訝しげに見て詰問した。

「お前は公団なのか! どこから来たんだ。すぐ帰れ!」

と追い返されたこともあった。そうではないと否定しても聞く耳を持たれず、警察に通報されたときもあった。カメラを回していると空港警備隊も近づいて来た。

「何をしているんですか。免許証見せてください!」

中島は空港反対派ではないと主張しても、警備隊は納得しなかった。

「もし何かあったときには、あなたに問い合わせをしたい」

そう言われ、免許証と車のナンバーまで控えられた。このとき彼は思った。

「これは辛抱強く何度もこの土地に通って、住民の方と信頼関係を作らなければ撮影はできないと思いました。そのためには撮影のために何年かかってもいいと腹を括りました」

ムジナの提灯

中島が撮影方法を模索している頃、彼と同じように村の記憶を残さなければいけないと考えていた芝山町の職員がいた。芝山町教育委員会の文化振興係にいる山﨑一矢である。彼は以前広報の部署にいたとき、中島に町のPR映像を撮影してもらった間柄で互いに面識があった。彼も大学時代は民俗学で卒業論文を書いており、人々の生活史として集落の記録を残すことに大切な意味を見出していた。

じつは山﨑の実家は多古町で、空港の騒音地区に指定されている。今回の第三滑走路建設で移転対象(移転は選択制)になっていた。彼の実家は移転する。

山﨑は言う。

「空港で土地がなくなり、これまでの風景が変わることに中島さんは大変危機感を持っておられました。私の実家も移転地区ですので、その気持ちがよく分かったんです。自分も大きくなるまで実家で育っていたので、自分の先祖が住んだ土地がなくなることにとても淋しい気持ちを持っていました。だから芝山町の移転する集落への思いは深かったんです」

2020年1月に国土交通相が第三滑走路の新設を許可し、正式決定されたと報道され、それを契機に、中島は役場に「撮影を町の事業としてできないか」と相談を持ちかけた。山﨑は芝山町に掛け合ってくれ、21年に撮影は一般財団法人地域創造(地域伝統芸能等保存事業の映像記録保存事業)の採択を受けられることになった。

山﨑は語る。

「私は中島さんから話を聞いたとき、町の事業としてやるべきだと思いました。そこに伝わってきた有形無形の文化財の伝承の危機もありました。しかも空港が建つという人工的な原因で集落は消えますから、あまり他に例を見ない形です。文化振興係という自分の立場としても、過去から伝わってきた習俗は記録保存して、後世に伝える義務があると思いました」

このとき山﨑の脳裏に、かつて自分が過ごした多古町の実家の思い出がよぎった。彼には小さい頃に祖母から聞かされた話があった。家の前には田圃が広がり、川向こうの奥には山が聳えているが、かつては夜になるとその山の下にはいくつも灯がともった。祖母はそれは「ムジナの提灯」だと教えてくれた。ムジナとはアナグマのような妖怪の一種で、丸い顔で人を化かすと言われる。そのムジナを祖母は昔見たことがあった。祖父はムジナに騙されて一晩帰ってこなかったと彼女は話してくれた。その話から彼は民俗学に興味を持ち、大学での学びに繋がった。

また実家付近はヤマタノオロチ伝説と関係が深く、11月の地元の蛇祭りでは、収穫のお祝いを兼ねて近所総出で、稲わらでヤマタノオロチを作る。皆で神社まで担ぎ、ヤマタノオロチは鳥居に巻き付けられ、しめ縄代わりになる。

祭りは今後どうなるのかはっきりしないが、以前のような賑わいはなくなるだろう。中島と話したとき、そんな思いが浮かんだ。

(つづく)

次回の記事はこちら【ジャーナル】消えるムラを撮り続けたい――第3話

タイトル写真=齊藤小弥太「土地の記憶」より

さわみや・ゆう 1964年熊本県八代市生まれ。青山学院大学文学部史学科、早稲田大学第二文学部日本文学専修卒業。戦前の巨人の名捕手吉原正喜の生涯を描いた『巨人軍最強の捕手』(晶文社、2003年)で、第14回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。主な著書に『戦国廃城紀行 敗者の城を探る』(河出文庫)、『昭和十八年 幻の箱根駅伝 ゴールは靖国、そして戦地へ』(集英社文庫)、『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』(角川ソフィア文庫)、『イップス 魔病を乗り越えたアスリートたち』(角川新書)など。 最新作に故郷と沖縄との縁を描いた『あなたの隣にある沖縄』(集英社文庫)がある。

バックナンバー