第7回 水は急がない

水──それは、私たちの毎日にあまりにも自然に存在しているもの。けれど、その正体は〝常識はずれ〟の物理化学的性質をいくつも持つ、不思議な存在だ。

ここは、とある総合大学。集まっているのは、サステナビリティ研究会(通称サス研)に所属するちょっとクセのある4人の大学生。

・アルバイト三昧の経済学部生・湊[みなと]

・行動力抜群の国際学部生・千夏[ちなつ]

・アニメオタクの文学部生(中国からの留学生)・陳 詩音[チン・シオン]

・コンピューターが大好きな工学部生・湧[ゆう]

彼らの何気ない日常の会話や出来事が、やがて〝水〟の奥深い世界への扉を開いていく。さて、今回の物語では──どんな水の不思議が顔を出すのだろう?

〝らくたん〟というLINE

レポートを書いていた湧のスマホがブルっと震えた。湊からのLINEだ。

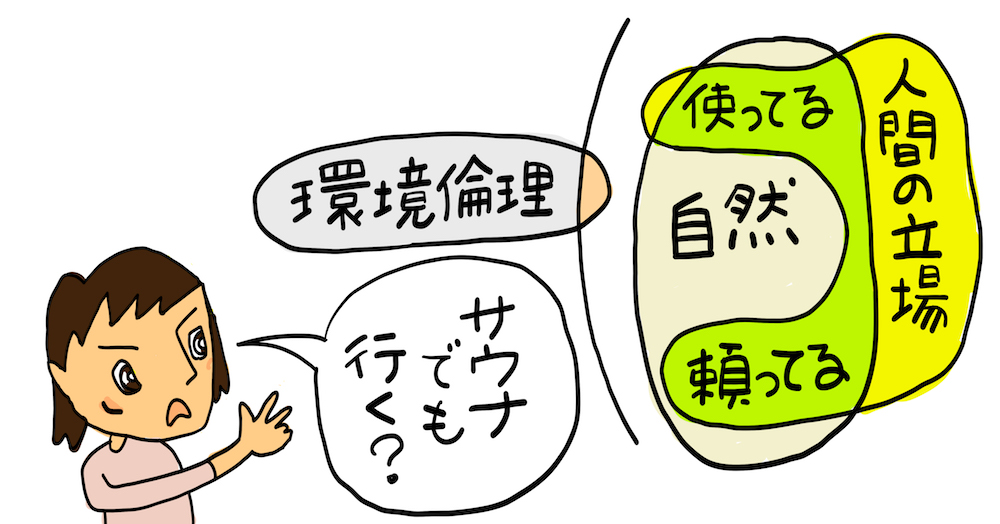

「環境倫理らくたん」

状況の察しはついた。「環境倫理」は、かなり考えさせられるわりに、成績が出にくいと評判の授業だ。担当はサス研顧問の白鳥教授だった。

「白鳥さん、容赦ないね」

LINEの〝既読〟はすぐについた。

「思ったより考えさせられた」

湧は少し間を置いてから返す。

「気にするな。気分転換に明日サウナでも行くか?」

返事が来るまで、数分あった。夜の部屋は静かで、2月の冷えが脚元からじわじわと上がってくる。

「いいかも」

短い返事だったが、それで十分だった。

答えの出ない問い

翌日、駅前は思ったより人が多かった。日差しは明るく春が近いことを感じさせるが、風はまだ冷たい。改札を出てきた湊は、いつもと変わらない様子だった。少し眠そうで、少し寒そうだ。

「落ち込んでる?」

「いや。正解がない授業だっていうのは、最初からわかってたし……」

歩き出して、湊はぽつりと言った。

「テストでこんな問題が出たんだよ。『人間は自然を〝使っている〟と考える立場と、〝頼っている〟と考える立場がある。それぞれの考え方の利点と問題点を挙げたうえで、あなたの考えを述べよ』って」

「何だそれ。知ってる言葉ばかりだけど、ぜんぜん意味がわからないよ」

「悪い問題じゃないとは思うんだけどさ……」

歩きながら、湊は言った。

「ちゃんと考えろって言われてるのは、わかる」

湧は、湊の横顔を見る。愚痴というほど軽くもなく、答えを求めているわけでもない。ただ、引っかかりをそのまま持ち歩いているのだろう。

「でもさ、『使う』と『頼る』を並べられた瞬間、どっちも単独じゃ成立しない気がして」

湧は少し考えてから言った。

「使ってるし、頼ってもいる、じゃダメなのか?」

「たぶん、それを書くと評価が分かれる」

湊は苦笑した。

「逃げたって言われるか、ちゃんと疑ったって言われるか」

「で、どう書いた?」

「両方の立場のメリットと限界は整理した。でも最後は、『どちらかを選ぶとしたら』って前提自体が危うい、って書いた」

「それで落単(単位を落とす)?」

「ただ……」

湊は一瞬、言葉を探した。

「考え続けろっていう授業で、テストが『結論を出せ』っていうのが、ちょっと面白かった」

湧は思わず吹き出した。

「矛盾してる気がするって書いたら、白鳥さんなら単位くれるぞ」

「かもな。でも、それが大学っぽい気もする」

サウナが〝効く〟仕組み

サウナに到着すると、あいにくメンテナンスのため休業中だった。入口の貼り紙を見て、湧は軽く肩をすくめる。

「ごめん」

「おまえのせいじゃないよ」

商店街の端っこに、昔ながらの煙突が見える。色あせた看板に、大きな「ゆ」の字。

「どうする?」

「温まる場所なら、何でもいいか」

2月の空気のなか、人の体は簡単に冷える。脱衣所を抜け、身体を流す。湯をかぶるたびに、冷えが少しずつとけていく。二人は湯船の縁にもたれ、肩まで湯に沈んでいた。湊は思わず「ふうー」っと息を吐く。

「……生き返る」

「さっきまでも普通に生きてたけどな」

「いや、午前中の俺は半分死んでた」

「単位の話?」

「それもある」

でも、銭湯はなかなかよかった。

「サウナはまた行けばいいさ」

湊がそう言うと、湧は小さく頷いた。

「サウナってさ」

湧が、湯船の縁に視線を向けたまま言った。

「単に暑い部屋じゃないんだよ」

湊は返事をせずに待った。

「サウナストーンがあるだろ。あれが熱を溜めている。質量が大きいから、温度が安定する」

「そこに水をかけるんだっけ?」

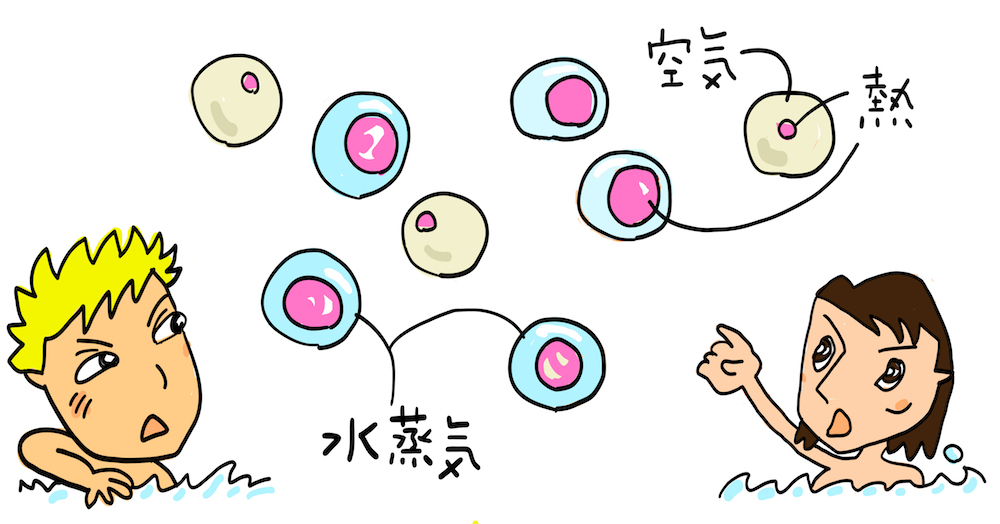

「〝ロウリュ〟っていうんだけど。液体の水が一気に水蒸気になる」

湧は、湯気の流れを目で追いながら続けた。

「水蒸気は、空気よりずっと多くの熱を運ぶ。だから同じ温度でも、皮膚に伝わる熱が強い」

「それが数字以上に暑く感じる理由か」

「そう。人間が〝効いた〟って感じやすいように、うまくできてる」

湊は、息が詰まるようなあの感覚を思い出していた。

「で、冷たい水風呂」

湧は少し間を置いてから続ける。

「今度は、一気に熱を奪う」

水は空気よりもずっと効率よく、体から熱を持っていく。血管が縮み、外に出ると、一気に血流が戻る。

「温めて、冷やして、また戻す」

「それを繰り返す意味は?」

「自律神経を、強引に切り替えてる」

湧は、少し考えるように言った。

「サウナって、人が水と熱を使ってるけど、同時に、その性質に思いきり頼ってもいる装置なんだ」

その言葉に、湊は「環境倫理」の問いを思い出し、心の中に湯気が立ち込めた。

効かせる水と支える水

湯船の縁にもたれ、二人は肩まで湯に沈んでいた。天井近くにたまった湯気は、勢いよく立ちのぼることもなく、ゆっくりと横に流れている。照明は少し黄ばんでいて、タイルの目地には長い銭湯の歴史の跡が残っていた。壁に描かれた富士山は色あせているが、落ち着いた存在感がある。

耳に入るのは、湯がかすかに波打つ音と、遠くで蛇口が閉まる乾いた音だけ。ここには、変化を急かされている感じがない。急げ、とも、効かせろ、とも言われていない。

「サウナみたいに派手ではないけど、落ち着くね」

「だろ」

湧も同じように肩まで沈んでいる。

「温度は変わらないのに、当たり方が違う」

「それが、銭湯の水」

湧は湯をすくい、ゆっくり指の間から落とした。

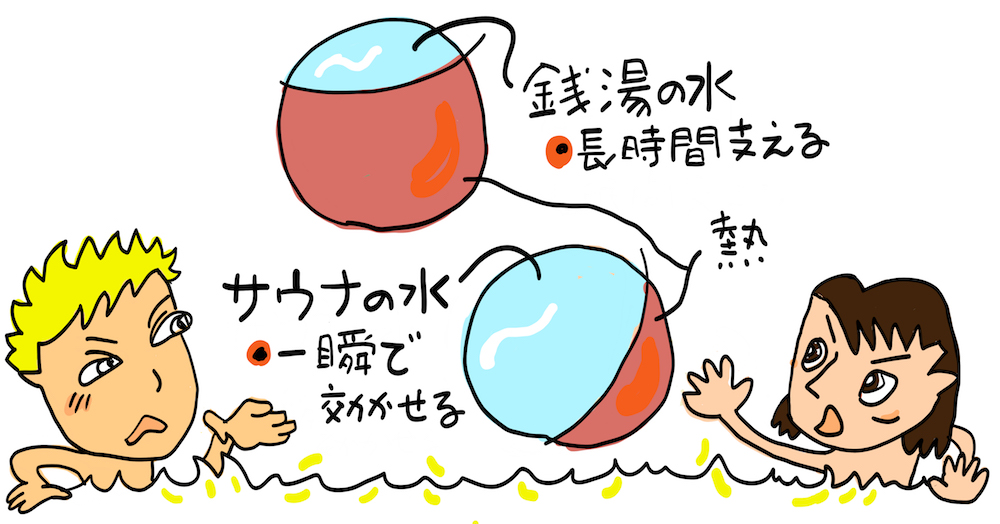

「急に熱くならない。でも、熱を手放しにくい」

「手放しにくい?」

「水は、熱をたくさん受け取れる。その分、変わるのが遅い」

少し間を置いて、湧は言った。

「比熱が高いってこと」

湊は、湯船の中で、自分の呼吸がゆっくりになっているのに気づいた。

「サウナの水は、一瞬で効かせる」

「銭湯は?」

「長い時間、支える」

その言葉は、湯気の中で静かに広がった。

「地球も、似たところがあると思うんだ」

唐突に聞こえたが、湊は黙って聞いた。

「海がなかったら、昼と夜の気温差は、もっと極端になる。夏は灼熱で、冬は氷点下」

「水が熱を溜めるから、急には変わらない」

「そう。比熱の高い水が、地球の温度変化をゆっくりにしてる」

湧は天井を見上げた。

「人間は、そういう性質の上で暮らしてきたんだと思う」

その瞬間、湊の中で、環境倫理の問いが少し形を変えた。使っているのか。頼っているのか。たぶん、どちらか一方じゃない。使っている部分もあるし、頼りきっている部分もある。だからこそ、どこまで前に出るかを選ばなきゃいけない。

「環境倫理ってさ」

湊が、静かに言った。

「自然をどう支配するかじゃなくて、どこまで踏み込んで、どこで引くか、なんだと思う」

湧は、湯の中で小さく頷いた。

銭湯から出ると、外の空気は相変わらず冷たかった。それでも、身体の奥に残る熱は、すぐには逃げない。2月の空の下で、二人はしばらく黙って歩いた。急がなくてもいい。水は、急がない性質のまま、そこにある。どう付き合うかを決めるのは、人の側だった。

イラスト=ヒットペン

はしもと・じゅんじ 1967年、群馬県生まれ。学習院大学卒業。アクアスフィア・水研究所代表。武蔵野大学工学部サステナビリティ学科客員教授。水ジャーナリストとして、水と人というテーマで調査、情報発信を行う。Yahoo!ニュース個人「オーサーアワード2019」、東洋経済オンライン2021「ニューウェーブ賞」など受賞。主な著書に『水の戦争』(文春新書)、『あなたの街の上下水道が危ない』(扶桑社新書)、『2040 水の未来予測』(産業編集センター)など。

バックナンバー