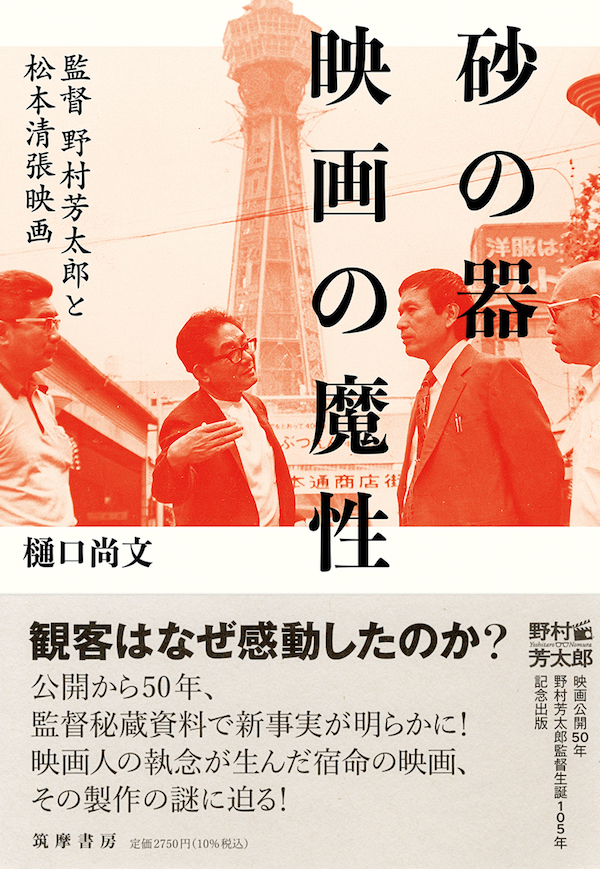

「紙吹雪の女」はいかに撮られたか

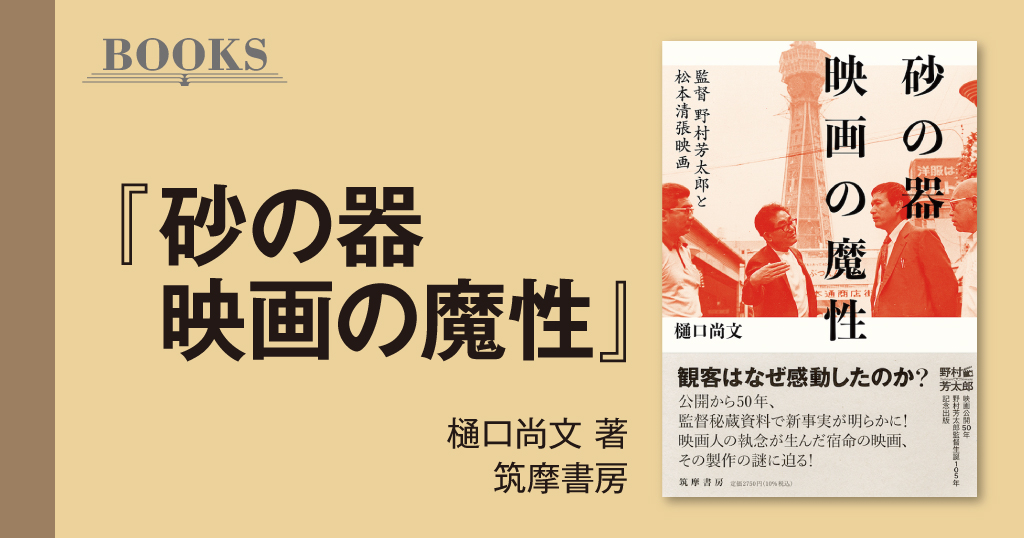

松本清張の小説『砂の器』は、これまで何度も映像化されているが、本書が取り上げるのは野村芳太郎監督による1974年公開の映画版だ。

映画版『砂の器』といえば、武田百合子がエッセイで綴っていた昭和の終わり頃の、こんな話を思い出す。池袋の名画座・文芸坐でかかる日替り二本立ての「推理映画シリーズ、松本清張大会」に、武田は足繁く通う。そしてとうとう『砂の器』上映の日が来る。客席はほぼ満員。

《――夕方の逆光の海辺で砂の城をかため作っている少年の姿が、タイトルの背景にうつし出されると、まだ物語がはじまっていないのに、客席の方々から、ああ、と溜息のような声が流れる。皆、何度も観て、知っているのだ。『砂の器』は、不思議な映画だ。何度でも観られる。》

(武田百合子『日日雑記』)

上映中、武田が便所に立ち、売店を物色していると、見知らぬおじさんに「おねえさん、早く入らなくちゃ。これから丹波哲郎がしゃべるところがはじまるところだから、急いで入らなくちゃ」と急[せ]かされるエピソードも印象深い。映画後半の、丹波哲郎演じる今西刑事が捜査会議で事件の真相を熱く語る(と同時に〝犯人の遍歴〟が描かれる)くだりが最大の見せ場であることを、みなまで言わずとも承知している者同士のアイコンタクトが伝わってきて、ほんわかしてしまう。

謎解きのプロセスも犯人も動機も、わかっちゃいるのに、何だか定期的に観返したくなる、謎めいた中毒性をはらんだ映画版『砂の器』は、いかに作られ、いかに広まっていったのか。本書はその内幕に、今西刑事のごとき執念で迫る。

何はさておき脚本の魅力について。映画版『砂の器』はストーリーや設定が小説版とかなり違う。その異同を、著者はワンシーンごとに事細かに調べ上げていく。原作における奇抜すぎる筋や、あまりに偶然が多い展開を大胆に刈り込み、スムーズに組み立てなおし、なおかつ、犯人のキャラを大幅に改変し、原作のわずか数行を膨らませ〝犯人の遍歴〟を接ぎ木した、脚本家・橋本忍の見事な翻案っぷりを大いに堪能できる。

あるいは絶妙な演出について。野村芳太郎の遺族から預かったという膨大なコンテや演出メモをもとに、著者は監督がこらした緻密な工夫の数々を抽出する。

『砂の器』には「紙吹雪の女」と呼ばれる不自然なくだりがある。犯行証拠を処理するのに、どうしてそんな面倒で迂闊なことをするのやら、と、首をかしげたくなるくだりで、黒澤明も脚本を読んだ際にツッコミを入れたそうだ。が、映像的にはインパクトがあり、中国の王超[ワン・チャオ]監督のように、「紙吹雪の女」のシーンが美しくて忘れられない、という人もいる。この美しくも悩ましいシークエンスを撮るにあたっての、野村の熟練した演出っぷりを垣間見る段に、とりわけわくわくした。

そのほかにも、『砂の器』といえば忘れちゃいけない、あの楽曲の誕生秘話をはじめ、俳優たちの思い出、今日にいたるまでの反響などが、関係者へのインタビューを通し、探られていく。読み終わった頃には満を持して、映画本編を観返したくなるはずだ。

私も観返した。ああ、この雨の中で鍋を食べる場面には、野村が面白い演出メモを残していたなあ、とか、この演奏場面は埼玉会館で撮影されていてロケ弁が美味しかったんだよなあ、とか、この紅葉のシーンは公開の二週間ほど前にギリギリで撮られたんだよなあ、といった、本書で得た知識がコメンタリー風に頭をよぎり、新鮮な気持ちで観返すことができた。反面、今回は作り手側の視点でクールに観たためか、全然うるっと来なかった。けれどまあ、それはそれで大丈夫、きっといつかまた、違う気分で観ることだろう。何度でも観られるのが『砂の器』なのだから。

さとう・やすとも 1978年生まれ。名古屋大学卒業。文芸評論家。 2003年 、「『奇蹟』の一角」で第46回 群像新人文学賞評論部門受賞。その後、各誌に評論やエッセイを執筆。『月刊望星』にも多くの文学的エッセイを寄稿した。新刊紹介のレギュラー評者。

バックナンバー