第5回 おしりだって、〇〇〇ほしい

日本のトイレ事情を劇的に変えた「温水洗浄便座」。

TOTO株式会社が「おしりだって、洗ってほしい。」というキャッチコピーで、ウォシュレットを発売したのは1980年です。あれから間もなく半世紀。すっかり温水洗浄便座は生活の一部になりました。

しかし、それ以前の日本では、長く「おしりは拭く」文化だったようで、古くは、植物の葉や海藻、藁・ロープ・木片などが使用されていました。やがて「紙」が広く庶民に使われるようになり、良質なトイレットペーパーが作り出され、一部は海外へ輸出もしています。

温水洗浄便座登場以前に育った私にとって、「おしりは洗うもの」という常識は当然なく、だからこそ温水洗浄便座はインパクトがありました。当時の日本人の多くもそう思ったに違いありません。

ところが、西岡英雄氏の『トイレットペーパーの文化誌』によると、日本で温水洗浄便座が発売された1980年代、紙でおしりを拭いている人は、世界総人口の三分の一にも達していませんでした。おしりをきれいにする方法は、国や地域によってさまざまですが、現在も水を使っておしりを洗うタイプのトイレは、世界にはたくさんあります。

便座脇に水を張ったバケツがあるトイレや、便座脇にシャワーがついているトイレもあります。ただし、温水洗浄便座のようにお湯が出るわけではなさそうなので、寒冷地では厳しい。そう考えると、たしかに温水洗浄便座は画期的です。

さて、私が、先の「便座脇にシャワーがあるタイプのトイレ」を見たのは韓国のカフェでした。実際に、便座脇にあるシャワーでおしりを洗ったという経験者によれば、「意外と(水が周囲に飛び散ることなく)上手に快適に使えた」というのですが、私が入ったカフェのトイレのシャワーヘッドは乾いていて、使われた形跡がありません。私が訪れた時の韓国は氷点下で外は雪。水だとしたら、誰も使わないのでは? ひょっとしたらこれはおしりを洗うものではなく、清掃用のシャワーではないか、とも思われました。

知人からの情報ですが、東南アジアの国々では、便座脇にシャワーがあったトイレは、便座も床も濡れていたとか。やはり、トイレ室内の清掃に使うのか? はたまた両用か? その水が上水道なら問題ないかもしれませんが、再生水や雨水などを利用する地域もありますから、用途は知っておきたいところです。

いずれにしても、トイレでおしりをきれいにするのも、方法はさまざまで、なかなか難しい。

内閣府の調査によれば、温水洗浄便座の日本国内普及率は80%を超えています。「世界共通トイレをめざす会」独自のアンケートでも、公共トイレを利用する際に重要視するのは、「温水洗浄便座設置の有無」と答えた人が約3割いました。

もはや温水洗浄便座と日本人は切っても切れないようですが、皆さん、使い方をマスターしていますか?

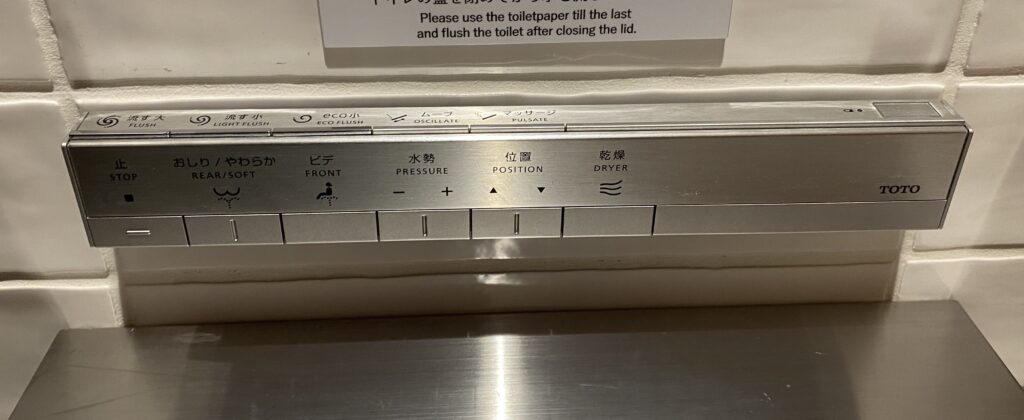

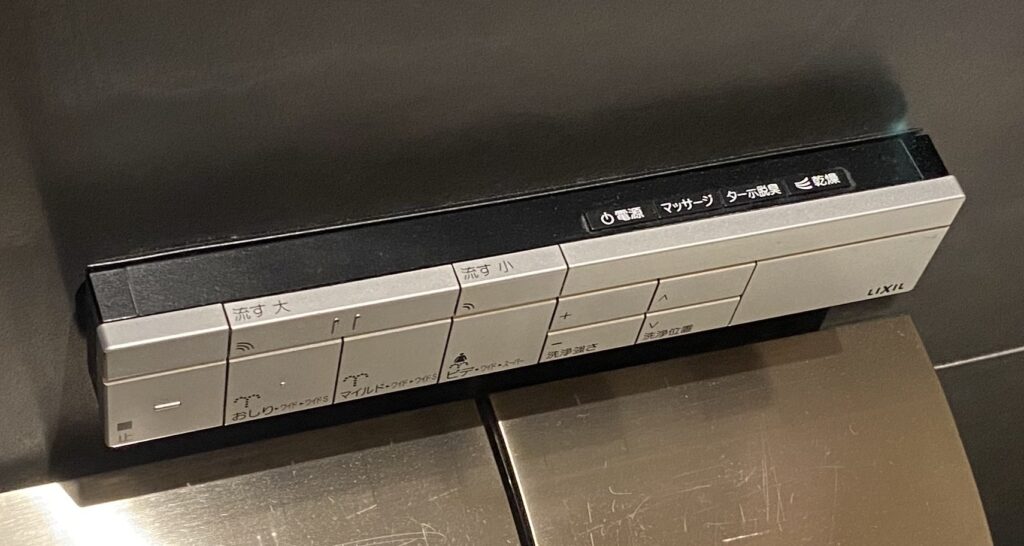

今の温水洗浄便座は多機能で、お湯の勢いやおしりに当てる位置まで調整できるしくみになっています。流すボタンよりも目立つ場所にあるものもあって、戸惑うこともあります。

視覚障害者の方にはわかりづらいかも

とにかく日本のトイレは至れり尽くせりなので、使う私たちは甘えすぎているような気さえしてきます。

「公共トイレに多機能の温水洗浄便座はいらない。用を足したらさっさと出るがマナー」という女性もいました。

世界規模で見ると、電源の確保やメンテナンスなどの観点から、温水洗浄便座の普及率はそれほど高くないようですが、需要は年々高まっています。

温水洗浄便座の〝正しい〟使用方法についても広まってくれるとうれしい。世界をめざすのなら、「簡便にわかりやすくも大事! それでこそユニバーサルデザインだ!」と、私は世界の片隅から叫びたい!

ちなみに携帯用の温水洗浄シャワーも売っています。温水洗浄便座が必須条件の方は、海外などに行かれる際、持参するという手もあります。

いしかわ・みき 出版社勤務を経て、フリーライター&編集者。社会福祉士。重度重複障害がある次女との外出を妨げるトイレの悩みを解消したい。また、障害の有無にかかわらず、すべての人がトイレのために外出をためらわない社会の実現をめざして、2023年「世界共通トイレをめざす会」を一人で立ち上げる。現在、協力してくれる仲間とともに、年間100以上のトイレをめぐり、世界のトイレを調査中。 著書に『私たちは動物とどう向き合えばいいのか』(論創社)。