前回の記事はこちら「【ジャーナル】掘り起こされたブラジル移民史の闇 ―第2回」

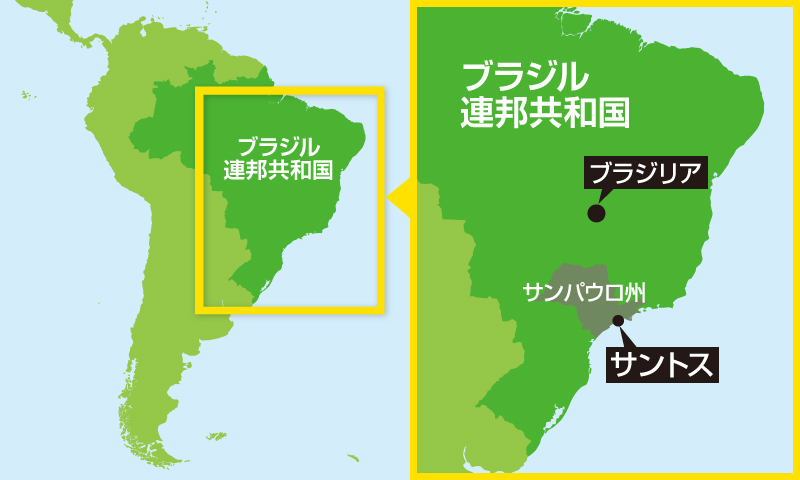

明治以後、日本は国策として多くの移民を海外に送り出した。新天地、海外雄飛といった文句が後押しし、南米、北米、中国、フィリピン、南洋諸島などに向かった移民の総数は100万人を優に超えるとされる。だが現実は厳しく、第二次世界大戦がいっそう暗い影を落とし、悲惨な状況に陥った移民たちも多い。ブラジル移民史に埋もれた日系移民のサントス強制退去事件もその一つ。事件を掘り起こした映画『オキナワ サントス』を撮った松林要樹さん奮闘の日々。

沖縄系移民たちの熱

2016年9月14日、日系人が多く住む東洋人街リベルダージの日本料理店で、宮城あきらさんたちにサントス強制退去事件の被害にあった人々の名簿のカラーコピーを渡した。近いうちに一人でサントスまでリサーチで行くと伝えたところ、宮城さんは雑誌『群星』を私に渡したいからと、二人でその日のうちにブラジル沖縄県人会の本部に向かった。宮城さんの中で何かスイッチが入った感じがした。率先して行動に起こしてもらって、取材が軌道に乗る感じがあった。

県人会本部に着くと、宮城さんはすぐに『群星』を持ってきた。

「第2号まで出しています。今回の名簿の発見を受けて、ぜひ第3号はサントス強制退去事件について書いていきましょう。名簿も載せて証言者が名乗り出てくるのを待ちましょう。松林さんも書いてもらえますね」と言う。

『群星』について少し説明すると、刊行母体は2013年に組織され、2015年に創刊号が出た。私が宮城さんと出会った2016年当時、宮城さんは「最低、第10号までは出したい」と言っていたが、2024年11月時点で第11号が出ている。

『群星』は独立性を保ち、沖縄系移民の資料を記録として残すために刊行されている。当初、刊行はカンパで支えられていたが、いまは頼母子講[たのもしこう]でも支えている。母県沖縄からの予算で発刊される市町村史などのように、県からの予算や県人会の予算などでの活動となると独立性は保ちづらい。そしてそもそも移民一世は〝新天地〟で生きていくことに精一杯で、子どもたちに対して移民の実態や祖国沖縄のことを伝える余裕がなかった。独立した予算――これこそ、埋もれた歴史を掘り起こすことの誇りであり、励みになったという。

記録に残すことへの動機には、第一次安倍政権下、日本の教科書から「日本軍による沖縄県民への集団自決強要」が消されたこともある。沖縄で起きた歴史的事実を、きちんと自分たちの手で残したかった、と宮城さんは語った。

私自身のブラジルの沖縄系移民への関心は、2013年、初めてブラジルに来たとき、リベルダージにある文教図書館で、沖縄からの移民が多いことを知ったのが始まりだ。記録文学作家・上野英信[うえの・えいしん](1923〜87年)の著作などでも読んではいたが、そのときはまさか自分も沖縄からの移民について記録を残すことになるとは思っていなかった。

文教図書館の一角には日本の各都道府県の移民史コーナーと都道府県人会コーナーがあった。沖縄以外の都道府県人会が出している本や資料の総数と、ブラジル沖縄県人会が出している本の数はほとんど同じくらいに思えた。司書の方は、「沖縄県人会は団結力がすごいんです。他の県人会では、こんなふうにまとまって本を残していくことはできなくなっています」と言っていた。

しかも沖縄県の移民史の分類は、市町村単位だけでなく、字[あざ]単位まで分類されていた。移民の歴史を細かく残し続けていることに、すごいことだと感じた。私の出身の福岡県も多くの移民を輩出しているが、残念ながらほとんどその記録を残していなかった。 パウロさんの自宅に伺い、パウロさんの姉のナオコさんも取材させてもらった。

〝サントスのドン・キホーテ〟こと上新さん

当時サンパウロの日本語新聞「ニッケイ新聞」編集長の深沢正雪[ふかさわ・まさゆき]さんと、一緒にサントスに行くことになった。〝サントスのドン・キホーテ〟こと上新[かみ・あらた]さんに会うためだ。上さんは、サントスで四半世紀の間、日本人会の会長をやっていた。深沢さんを何度もサントスに呼び、新聞記事などを書くことによって日本語学校の返還をブラジル政府にはたらきかけることを要求した人だ。

発行部数の少ないブラジルの日本語紙に掲載されることで、ブラジル政府を動かす力があるとは思えなかったが、それでもあきらめずに返還を求め続ける姿が、ドン・キホーテと呼ばれていたゆえんだ。今は返還されたサントス日本語学校の返還に深くかかわった一人である。

見つかった名簿は誰によって作られたのか? それすらわかっていない。上さんの家はサントスのビーチに近い一等地。ウーバーで着くと娘のサヨコさんが家の前に立って待っていてくれた。上新さんは、1922年に福岡県の直方[のうがた]で生まれた。私が同県の後輩だったこともあって、訪問を歓迎してくれた。妻のキヌ子さんは両親が熊本県出身、日系二世だが、日系人の植民地で育ったためポルトガル語は全く話せない。

「ウチはですね、嫁に入る前は苦労もすることなく育てられたとばってんですね、嫁入りした後が大ごとで、この人と一緒に居って一言で言えば苦労の連続でした」と上さんに向かって笑いながら、ひたすら毒舌でからむ。

キヌ子さんの話しぶりは、冷凍保存された昔の熊本弁のようでどこか懐かしく心地よかった。私は2013年からブラジルに通っていたが、戦前移民の一世から話を聞くのは初めての経験だった。

戦時中、上さんはサントスには住んでおらず、姉がサントスからの強制立ち退き事件に遭遇し、内陸に送られた。上さんは事件の体験者ではなかった。先日、サントス日本人会館で見つけた資料を渡す。娘のサヨコさんも横から眺めている。資料に目を通して「何人か分かるんですが、今ではすっかり忘れました」と照れくさそうだ。誰が作ったのかも含め、まだ何も手掛かりがなかった。

上さんは炭鉱夫だった父に連れられて、1933年に11歳でブラジルに移住して以来、一度も日本の土を踏んでいない。戦後、1956年にサントスに移り住んだ後はどこにもいかず、今はNHKの国際放送を見ながら隠居生活を送っている。

1945年の祖国の敗戦は、遠く離れたブラジル日系社会にも影響を与え、情報が錯綜、大混乱をもたらした。祖国の勝利を信じた「勝ち組」側と、情報をつかんで敗戦を公言していた側の「負け組」に分かれ、意見の対立から二つの間で殺人事件にまで発展した。

1945年8月、二十三歳の上さんはバストスという町にいた。バストスは勝ち負け抗争が激しく繰り広げられた町だ。上さんも抗争にかかわった「臣道連盟」の青年会に入っていたという。「臣道連盟」は、いまだにサンパウロに支部が残っているという噂がオカルト紙に書かれるくらい、その名前は一部のブラジル人に知れ渡っている。

「天皇陛下の臣民という団体でした。移民史に書かれているようなテロ組織ではなかったです。だから、私はいわゆる、信念派(勝ち組)という立場になります。日本が戦争に敗れたということは聞いてますが、気持ちはまだ大和魂です」

上さんの気持ちの中では、日本はまだ敗戦国ではない。冷凍保存された大日本帝国臣民がここにいるような気がした。

サントスの日本人会の役員をやっていた時、福岡県主催の移民の式典などで日本に里帰りする機会もあったようだが、帰らなかった。なぜかと聞くと、「故郷に錦を飾るような金持ちになれなかったからだ」という。

娘のサヨコさんによれば、上さんが日本にいた子どものころの友人はほとんどが戦死したという。「だから帰らないのだと思う」。帰国すれば、友人がいない変わり果てた故郷を見て、敗戦を受け入れなければならないのだ。ブラジルで敗戦の葛藤を七十年以上抱えて生きている日本人がいることに私は胸を強く打たれた。

帰る間際に、2006年4月29日に書かれた「ニッケイ新聞」の切り抜き記事を渡された。記事の最後には「あの日本語学校が戻ってくるまで戦争は終わらない」と書かれていた。

オキナワさん

上さん家族と会ったあと、サントス強制退去事件に遭遇したという高齢の女性のインタビューを行った。その親族から夜中に電話があった。インタビューした高齢女性には取材許可を得ていたが、いきなり電話の親族が「取材したことはすべて使わないでほしい」と言う。イライラしている感じも伝わった。「なぜでしょう?」と問うても、家族がやめてほしいと言っているからだと言い張る。いきなりだし、なにがなんだかわからなかった。

しかし親族からかたくなに拒否された以上、高齢女性インタビューの素材は使えないなと思っていた。ところが、再び親族から電話があり、「お宅、オキナワさんと仲良くやっておられるそうですね、今後は、そちら方面で取材をやってはいかがですか」と言う。

「オキナワさん」という言い方に、私は、この親族たちが沖縄を見下した意識を持っていることを痛感した。そんな人たちなら、こちらから取材は願い下げだと思い、「あなたたちへの取材は素材としていっさい使わない」と伝えた。だが結果として、この電話のおかげで、取材の方向性が日系移民から、沖縄からの移民の話に集約されることとなった。

サントス日本人会の会長だった上さんはヤマトンチューだ。だが、ウチナンチューとも交流があった。つい最近まで、ヤマトンチューが利用するスポーツ施設と、ウチナンチューが利用するスポーツ施設は違うものだったという。

日本国内でも、沖縄とヤマトの間に溝は横たわっている。その溝は、ブラジルの日系社会にも同じくあるということを認識させられた。

(つづく)

まつばやし・ようじゅ 福岡県出身。ドキュメンタリー映画監督。戦後もタイ・ビルマ国境付近に留まった未帰還兵を追った『花と兵隊』(2009年)でデビュー。『祭の馬』(2013年)は、2013年ドバイ国際映画祭〈ドキュメンタリー・コンペティション部門 最優秀作品賞〉を受賞。2020年、戦時中のブラジル・サントスからの強制退去を描いた『オキナワ サントス』を発表。著書に『馬喰』(河出書房新社)など。現在は沖縄在住。

バックナンバー